苓槐丸治疗慢性湿疹的临床观察及实验研究*

张灼锐 蔡怿 蔡泽举

湿疹是由多种内外因素引起的一种常见皮肤病,其具有高发病率和易复发等特点,严重影响患者的生活[1]。苓槐丸是本院多年治疗慢性湿疹的经方基础上加减而来,在临床上多收到满意疗效。本方中以土茯苓祛湿解毒为君;槐花清肝凉血,甘草补脾益气、清热解毒为臣;黄柏清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮,苍术燥湿健脾、祛风散寒为佐,加蜂蜜调制而成[2-3]。诸药合用共奏清热燥湿、凉血解毒、祛风散寒之功。

本研究在前期工作的基础上,首次报道了苓槐丸的临床疗效。而以往研究表明,慢性湿疹患者多存在迟发型或细胞介导型变态反应的病理改变[4-5],所以笔者应用流式细胞技术,通过慢性湿疹患者服用苓槐丸后T细胞亚群的变化,以观察苓槐丸对免疫细胞的影响,旨在探讨苓槐丸治疗慢性湿疹可能的作用机理。

1 资料与方法

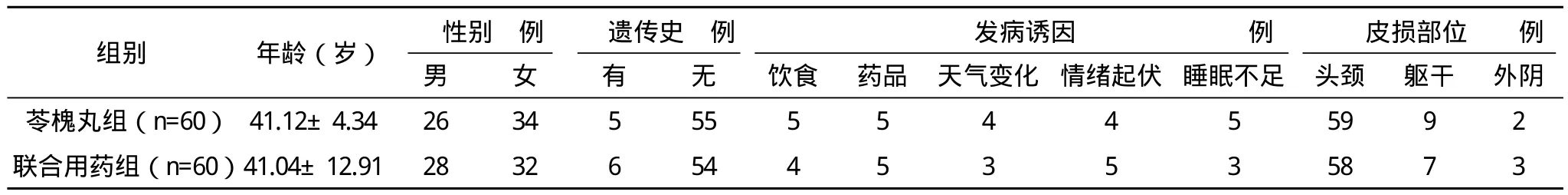

1.1 一般资料 选取本院慢性湿疹患者120例,诊断标准参照《临床皮肤病学》[6]。排除标准:(1)患有糖尿病或恶性肿瘤等合并症者;(2)患有严重心、肝、肾功能损害或严重免疫功能低下症状者;(3)对咪唑斯汀片等过敏者;(4)治疗前3周患者使用过糖皮质激素或免疫抑制剂类药物者。将患者按随机数字表法分为苓槐丸组60例与联合用药组60例。两组患者的年龄、性别、遗传史、发病诱因、皮损分布等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法 (1)苓槐丸组:土茯苓750 g、槐花300 g、甘草300 g、黄柏90 g、苍术150 g、蜂蜜800 g,共2390 g,制成2200 g,每包8 g。苓槐丸口服,8 g/次,3次/d。苓槐丸(生产批号:130103、130203、130303)均由本院提供,广东省中医研究所鉴定。(2)联合用药组:咪唑斯汀口服,10 mg/次,1次/d[7]。苦参片口服,5片/次,3次/d[8]。

1.3 疗效判定标准 治疗前后1个月分别采用表格记录患者的主要临床症状变化,参照《中医皮肤科病证诊断疗效标准》制定的疗效标准进行评定[9]。总有效=治愈+显效+有效。

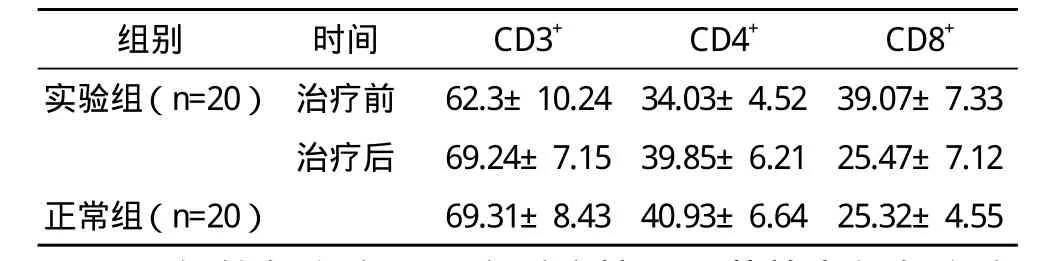

1.4 实验室观察指标 应用流式细胞术,取20例正常健康成人体检外周抗凝血2 mL作对照(正常组),对其T细胞亚群(CD3+、CD4+、CD8+抗体购于美国eBioscience公司)标记,并进行检测[10-13]。苓槐丸组60例患者中随机抽取20例患者的外周血(实验组),对其治疗前后患者的T细胞亚群进行检测。

1.5 统计学处理 应用SPSS 14.0统计学软件对数据进行统计学处理,计量资料以(s)表示,比较采用t检验,计数资料采用及 字2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 苓槐丸组总有效率为96.67%,联合用药组为78.33%,两组比较差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

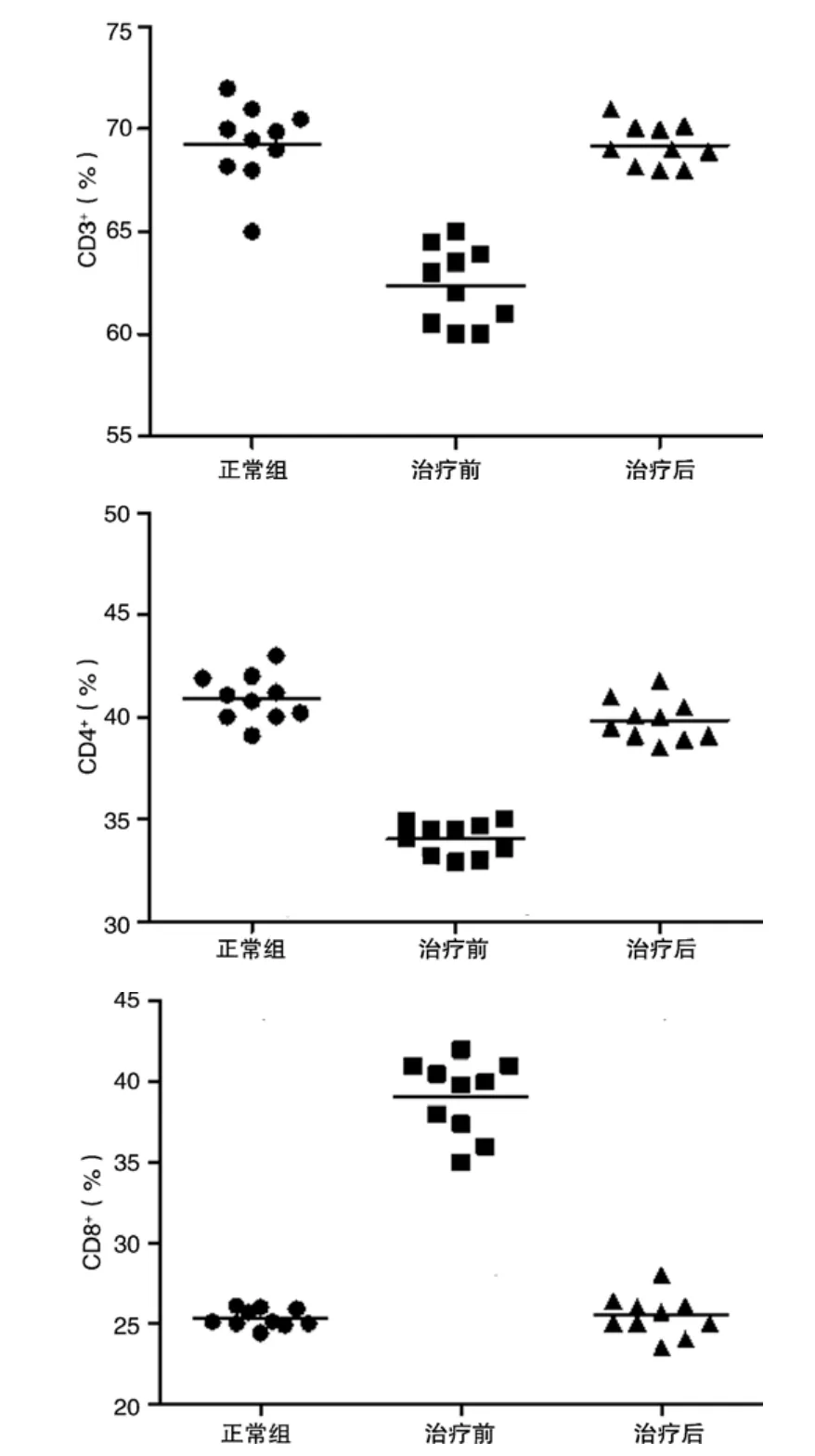

2.2 T细胞亚群的变化情况 实验组外周血CD3+、CD4+数量均明显低于正常对照组,CD8+数量明显高于正常组,差异均有统计学意义(P<0.001);实验组经苓槐丸治疗后,外周血CD3+、CD4+、CD8+的细胞数量均恢复接近于正常水平,与正常组比较差异无统计学意义(P=0.056、0.154、0.278),与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.001),见表2、图1。

表2 两组临床疗效的比较

表2 实验组与正常对照组的T细胞亚群比较(s)%

表2 实验组与正常对照组的T细胞亚群比较(s)%

实验组(n=20)治疗前 62.3±10.24 34.03±4.52 39.07±7.33治疗后 69.24±7.15 39.85±6.21 25.47±7.12正常组(n=20)69.31±8.43 40.93±6.64 25.32±4.55

2.3 两组的复发率及不良反应情况 苓槐丸组复发率为22.21%,不良反应仅为1例患者出现短暂的胃部不适;而联合用药组复发率为30.01%,有2例患者发现嗜睡及乏力症状。两组复发率比较差异有统计学意义(P<0.05);而不良反应情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

湿疹发病过程中,T细胞发挥着关键的介导作用[14]。如湿疹导致的皮肤角质层细胞凋亡脱落,就是通过CD4+和CD8+T细胞介导,由半抗原/自身蛋白复合物引起免疫系统抵抗而发生的[15-16]。而T淋巴细胞按其功能及表面标志可分为辅助性T细胞(如CD4+)、细胞毒性T细胞(如CD8+)及迟发性超敏反应性T细胞等多种主要亚群。曾秋妹等[17]应用中药抗炎1号注射液治疗湿疹,发现治疗前后血清中T淋巴细胞亚群的百分含量的差异,结果显示患者外周血中CD3+T、CD4+T、CD8+T细胞数均异常,治疗后T细胞亚群数量基本恢复正常。提示中药抗炎1号注射液通过改善患者细胞免疫功能来治疗湿疹。

图1 两组T细胞亚群变化情况

本研究在报道苓槐丸的临床疗效后,检测T细胞亚群百分含量,苓槐丸治疗前,患者外周血T细胞亚群中CD3+T、CD4+T细胞数均明显低于正常组,CD8+T细胞值明显高于正常组(P<0.05),治疗后CD3+T、CD4+T和CD8+T细胞数基本恢复正常。此与文献[16-17]报道基本一致。提示苓槐丸激活免疫T细胞CD3+和辅助性T细胞CD4+,抑制迟发型超敏反应性T细胞CD8+增殖是其治疗慢性湿疹的机理之一。

本院之前已对苓槐丸的鉴别方法作以报道,通过长期的临床实践,发现其具有良好的治疗效果[4]。现在汕头市2013年科技计划项目的支持下,进行了苓槐丸治疗慢性湿疹的临床观察,发现苓槐丸治疗慢性湿疹疗效确切。实验证实苓槐丸对T细胞免疫功能的改善也切中湿疹的病因病机。另外,在本院的临床实践中发现苓槐丸适用范围广,如对系统性红斑狼疮等免疫性疾病也有很好的治疗作用,对苓槐丸治疗湿疹及其他皮肤病的相关机制还需作进一步研究。

[1]李光明,古斌,肖志豪.抗炎霜治疗湿疹及皮炎的临床疗效观察[J].医学信息,2006,19(7):1198.

[2]胡祥宇,杨亚辉,袁叶飞,等.复方五倍子箍围软膏对寻常型银屑病的治疗作用及机制研究[J].时珍国医国药,2013,24(8):1881-1883.

[3]刘华钢,申庆荣,刘丽敏,中药抗菌研究进展[J].时珍国医国药,2010,21(2):463-465.

[4]王晓钰,马丽莎,蔡怿.建立医院制剂苓槐丸的鉴别方法[J].今日药学,2008,18(6):43-44.

[5]孙丽梅,刘静,刘会彬.苦参素联合甘草酸苷对湿疹患者辅助性T细胞免疫功能的影响[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2011,10(2):99-101.

[6]赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏科学技术出版社,2009:1-2.

[7]张红阳,张鹏,廉晓日.中药药浴联合咪唑斯汀片治疗慢性湿疹30例[J].皮肤性病诊疗学杂志,2012,19(3):157-159.

[8]范玉.湿热清治疗湿疹的临床及实验研究[D].山东中医药大学,2006:1-2.

[9]陈佑邦.中华人民共和国中医药行业标准-中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:23-24.

[10]杨捷,曾仁山,方锐华,等.2333例变应性皮肤病患者血清过敏原检测分析[J].国际医药卫生导报,2008,14(6):45-46.

[11]张华丽,王福喜,张书岭.深圳地区52例湿疹患者血清过敏原检测分析[J].皮肤性病诊疗学杂志,2009,16(3):186-187.

[12]盛丈婷,李其林,唐亚平.老年性带状疱疹患者治疗前后细胞免疫功能变化[J].国际医药卫生导报,2008,14(9):36-37.

[13]任兴斌,诸葛宝忠,季海生.湿疹患者外周血CD4+CD25+FOXP3+调节性T细胞和血清IL-4,IL-10,TGF-β检测及临床研究[J].现代检验医学杂志,2010,24(3):131-133.

[14]李健波,周锡生,黄耀创.复方甘草酸苷注射液治疗湿疹的疗效观察[J].皮肤性病诊疗学杂志,2009,16(2):113-114.

[15]Eyerich K R,Böckelmann A J,Pommer K T,et al.Comparative in situ topoproteome analysis reveals differences in patch test-induced eczema: cytotoxicity-dominated nickel versus pleiotrope pollen reaction[J].Experimental Dermatology,2010,19(6):511-517.

[16]潘祥龙,缪晓,竺炯,等.中药抗炎一号注射液对急性皮炎湿疹患者细胞免疫功能的影响[J].上海医学,2001,24(6):355-358.

[17]曾秋妹,潘祥龙,章晓鹰,等.中药抗炎一号注射液治疗急性皮炎湿疹对T细胞亚群影响[J].福建医药杂志,2001,23(5):3-5.