嵌入文化的流动儿童社会工作服务:理论与实践反思

刘玉兰 彭华民

(1.常州大学 社会工作系,江苏常州 213164;2.南京大学 社会工作与政策系,江苏南京 210093)

20世纪80年代以来,随着我国城市经济的快速发展,大批农村人口进入城市,成为流动人口。流动人口数量不断攀升,其中成年流动人口数量由2003年的1.4亿,增至2012年的2.36亿;流动儿童数量由2000年的1982万增至2010年的3581万人。这一社会现象显示,中国城市社会已经由以往的城乡人口割裂进入到城乡人口共同生存的社会现实。这种变迁对中国既有的社会结构造成极大的冲击,如何协助流动人口城市融合成为学术界、社会和政府关注的议题。大多数研究认为流动给流动人口,特别是流动儿童的学习和生活带来了新的风险。我国政府和社会组织认识到这些风险,并开展了一系列针对流动儿童的干预和保护服务。本文将在文化的视角下讨论我国目前流动儿童服务的现实困境及其根源,从理论层面分析文化与社会工作服务的关系,并以嵌入文化的社会工作服务策略为基础,提出我国流动儿童社会工作服务的新模式。

一、问题的提出:流动儿童服务的现实困境与根源

(一)流动儿童服务的现实困境

近些年,政府和社会组织投入了大量的精力在流动儿童服务方面,然而无论采取何种模式(政府帮扶或者关爱活动),大多数服务都是以流动儿童某一问题为介入点,通过对儿童个体的干预,期望实现儿童社会融合和个人发展。但是,与国外儿童服务中强调跨文化适应能力以及不同文化群体间的融合不同,我国目前儿童服务较少谈及实际从事流动儿童保护工作时会遇到的问题,特别是文化视角方面的问题,致使流动儿童保护工作往往不能很好的实现。流动儿童的权益,也在这样缺少文化敏感性的情况下,受到极大的损害。为了更好地探索中国城市流动儿童服务模式,本文以笔者负责的“增强儿童抗逆力社会工作实务项目”和参与的其他非政府组织的流动儿童服务为例,阐述流动儿童服务在推行过程中的现实困境。

案例一:成长类活动的困境

在服务中,为了协助儿童树立未来发展目标和提升发展动力,项目组通过外展活动,带领组员参观大学校园,并在活动分享部分协助组员设立未来的目标。有组员分享时提出,自己的目标是后面不读书了,同父母一样从事卖水果的生意;也有组员表示自己想进工厂打工;有组员想在父母开的餐馆工作。工作员原本期望儿童通过活动能够树立努力读书,考大学的理想,但是儿童的想法与这一活动期望有较大出入。这件事让工作员认识到目前流动儿童服务主题设计上“文化视角”的缺失问题。

案例二:教育类活动的困境

在服务中,某非政府组织认为流动儿童课外生活单一,遂在社区开办了课后补习活动。该组织通过每周邀请一位志愿者作为主讲教师给儿童上课,主要的内容有音乐学院的大学生教儿童唱歌;留学生教儿童英语;大学生教儿童看书等。但是在活动效果评估阶段,我们了解到有多位儿童其实一直不想参加这一活动,认为既会影响做家庭作业,也会耽误回家的时间,而且这种类型的活动经常都有。这件事让工作者认识到目前流动儿童服务中所设计的一系列活动内容本身存在的“文化视角”的缺失问题。

从上文的论述中可知,来自城市的社会工作者往往认为流动儿童发展目标较低和精神生活匮乏,儿童在这些方面的城乡差异是导致其在城市发展受限的主要因素,由此衍生出一系列旨在提升其奋斗目标和丰富其生活的服务活动。这类活动具有以下两方面的特点:

1.聚焦在儿童个体的问题,关注儿童所处宏观系统不足

我国目前的流动儿童保护服务主要基于现有的针对流动儿童所建立起来的公共政策和具体的社会服务体系。这些主流的流动儿童救助模式,即割裂的、以主流文化认知为基础的服务方式,简单地聚集于儿童面临的教育、发展等问题,并将其归因为儿童及其家庭能力或资源缺失。这种取向下的流动儿童服务往往是孤立的,忽视了流动儿童现象产生的宏观社会结构,致使服务既不能回应流动儿童的实际困境,也无法满足流动儿童及其家庭可持续生活的需要。

2.强调对流动儿童的改造,社会工作者的专家角色明显

无论是流动儿童课外辅导活动还是激发未来发展动力的活动,社会工作者更多都是以专家的身份,期望以主流的“文明”文化来改造儿童的现有文化。这些服务目标的设定,均是社会工作者以“城市文化”为基准,设立活动内容,缺乏对流动儿童本土文化的关注,也缺乏对流动儿童真正需要的考虑。这种建立在专家视角的保护模式,没有关注到流动人口的历史文化脉络以及家庭、学校的实际情况,很难对流动儿童实现真正的增权,反而可能会加大流动儿童的困扰。

(二)流动儿童服务困境的根源

在多元文化群体服务中,文化和权力是社会工作者关注的重点议题。从上文的描述中可以看出,无论是“教育类活动的困境”还是“成长类活动的困境”,这主要是源于实践者对服务背后所蕴含的文化和权力议题缺乏足够的认知。假如社会工作者在缺乏文化敏感度的情况下,将没有反省的主流价值通过专业关系的权力影响服务对象,将会形成对服务对象更大的压迫。因此,在流动儿童保护实践中,如果来自于城市的社会工作者在具体的实践服务过程中,没能有效地觉察自己的文化认同以及服务中的内在权力关系,那么最终可能会增加流动儿童的困扰,不能达到期望的服务效果。

首先,在文化议题方面。流动儿童服务背后的文化问题,是嵌入在我国现有城乡关系里的。因此,了解流动儿童现象产生的社会政治根源,透析背后的文化意义,对于流动儿童现象的结构因素的认识有助于社会工作者对流动儿童困境的理解。因为一位缺乏宏观视角的实务工作者往往在分析流动儿童的困境时,容易将其定位为流动儿童的个人问题,服务策略就倾向个人化和问题化的策略。

20世纪90年代,流动儿童/流动人口的出现,简单的推-拉理论已经不能给予合理的解释,这一现象彰显出的是改革开放的现代性所带来的独特的城乡关系,农村的“虚空化”过程夺走了农村从经济到政治再到文化上的所有价值。①严海蓉:《虚空的农村和空虚的主体》,《读书》2005年第7期。与建国初期的城乡关系不同,随着我国工业化和城市化进程的推进,城市作为我国经济增长点的作用得到不断的强化,城市成为我国商品经济的核心地点。在这一城市经济发展策略背后,实际上是国家通过实行城乡“工农业剪刀差”政策,创造一种不利于农业、农村、农民的政策环境,抑制了农村的工业化②蔡昉:《中国农村改革三十年——制度经济学的分析》,《中国社会科学》2008年第6期。,从而造成了城乡经济发展上的不平等。而这一不平等通过制度设置得以强化,户籍制度作为优先发展工业化,控制城乡人口迁移的制度措施,使得农民成为最主要的控制对象③陆益龙:《1949年后的中国户籍制度:结构与变迁》,《北京大学学报:哲社版》2002年第2期。,而户籍制度的政府需要④陈映芳:《农民工:制度安排与身份认同》,《社会学研究》2005年第3期。,使得城乡这一不平等的关系得以固化,从而造成城乡政治上的不平等。

在文化上,我国由于在经济发展和政治保障下,城市作为“现代文明”的代表的地位得以不断的强化。而农村,由于经济上的落后,在文化上,“落后”和“传统”也成为了农村的代名词,农民则被视为“愚昧”、“无知”和“不文明的”,形成了农村意识形态上的虚空化⑤严海蓉:《虚空的农村和空虚的主体》,《读书》2005年第7期。,这形成城乡文化上的不平等。城乡关系的不平等也影响了来自城市的社会工作者。他们往往不自觉地会将来自农村的流动儿童及其家庭,视为是没有文化、缺乏教养、缺乏教育技巧、缺乏家校合作的。因此,来自农村的流动儿童自然成为全面改造的对象。

其次,在权力议题方面。流动儿童服务背后的权力是与文化问题相伴生的。在流动儿童服务中,社会工作者携着资源并以改变的目的去提供服务,这本身就会形成专业关系上的不平等关系,加上工作者的城市人口身份,使得这一不平等关系更加明显。基于以往研究者的研究,我们认为服务中不平等的权力关系主要来自两个方面:

第一,基于专业的权威而来的权力。权力是嵌在社会工作者的角色里面的,拥有权力及缺乏权力通常与工作者以及服务对象本身所属的专业位置有关,且这个因素影响到整个服务的过程及结果。在流动儿童服务中,社会工作者与服务对象在专业关系中是存在权力落差的。社会工作者往往来自于专业的机构或政府部门,其透过雇佣位置而被授权,加上掌握的资源以及工作者的专业技术等,工作者获得比流动儿童在社会地位、专业地位中更佳的角色或位置,从而有较多的权力。因此,在实务中,流动儿童服务的社会工作者需要厘清自己的专业权威和资源,必须审视在专业工作过程中所出现的权力不平等,在这一前提下,才有可能达到服务儿童的目的。

第二,基于主流社会成员而来的权力。流动儿童的劣势地位与农村的政治、经济和文化结构有关,因此流动儿童服务必须以改变流动儿童在政治经济文化结构中的劣势地位为干预目标。但是这种从结构出发的观点,已经表明,来自于城市的社会工作者作为国家体制以及主流社会的一员,其本身已经是权力的代表。所以,流动儿童服务中社会工作者往往会不自觉地秉持改变、同化的观点,使得权力不对等的关系进一步加剧,从而与社会工作反对压迫的专业价值相悖。所以,社会工作者要在服务过程中努力脱离社会控制的角色,必须对自己可能在服务过程中强化自己的权力角色有所觉知,让流动儿童参与服务过程,最终达至儿童赋权的目的。

二、应对理论:社会工作服务的文化嵌入

在社会科学领域,文化是众多学科共同关注的研究议题。一般而言,文化是指个体所归属的群体、种族、阶层、社区或国家的与众不同的生活方式,文化组成了个体对其所生活的世界的知识和理解。①O’Hagan Kieran,“Culture,Cultural Identity,and Cultural Sensitivity in Child and Family Social Work”, Child&Family Social Work,Vol.4,No.4,1999,PP.269-281.社会工作对文化问题的关注与批判理论或社会建构论范式引入社会工作实务领域有关,这一实务传统下延伸出两类重要的社会工作实务领域:社会工作反歧视和敏感实务,其中将焦点集中在分化上,主要是反歧视实务的特点;将焦点放在种族和文化上,主要是敏感实务的特点。②[英]马尔科姆·派恩:《现代社会工作理论》,冯亚丽、叶鹏飞译,中国人民大学出版社2008年版,第287页。但是在主流的儿童照顾和儿童服务领域,学者对文化问题所引起的反歧视和敏感实务并没有进行足够的重视。

20世纪90年代,多元文化主义的兴起引起了社会实践巨大的变化,其特别强调所有群体应该共存,维持其文化传统,鼓励发展并推崇多元文化主义模式,普及对不同文化的知识、经历和理解,在社会工作实务领域,其要求研究多元文化,保持文化的多样性。③[英]马尔科姆·派恩:《现代社会工作理论》,冯亚丽、叶鹏飞译,中国人民大学出版社2008年版,第287页。在这一理论影响下,社会工作服务如何嵌入案主文化系统引起社会工作实务界越来越多的关注。嵌入,指的是某一事物进入另一事物之中去的过程和状态。④王思斌:《中国社会工作的嵌入性发展》,《社会科学战线》2011年第2期。我国社会工作学术界对“嵌入”的研究主要集中在专业社会工作的发展和服务介入方面,这些研究主要集中在社会工作对现有体制或机制的嵌入,对社会工作服务对文化系统的嵌入讨论还不够深入。

嵌入文化的社会工作服务,指的是社会工作者在服务过程中开始了解、尊重案主文化,并根据其文化差异而发展出不同的服务类型,以此来应对不同文化群体的案主的独特需要。社会工作嵌入的主体是案主的文化系统,包括:原生(亚)文化和主流文化。学术界对嵌入文化的社会工作服务的讨论集中在嵌入模式、嵌入策略和嵌入条件三方面。

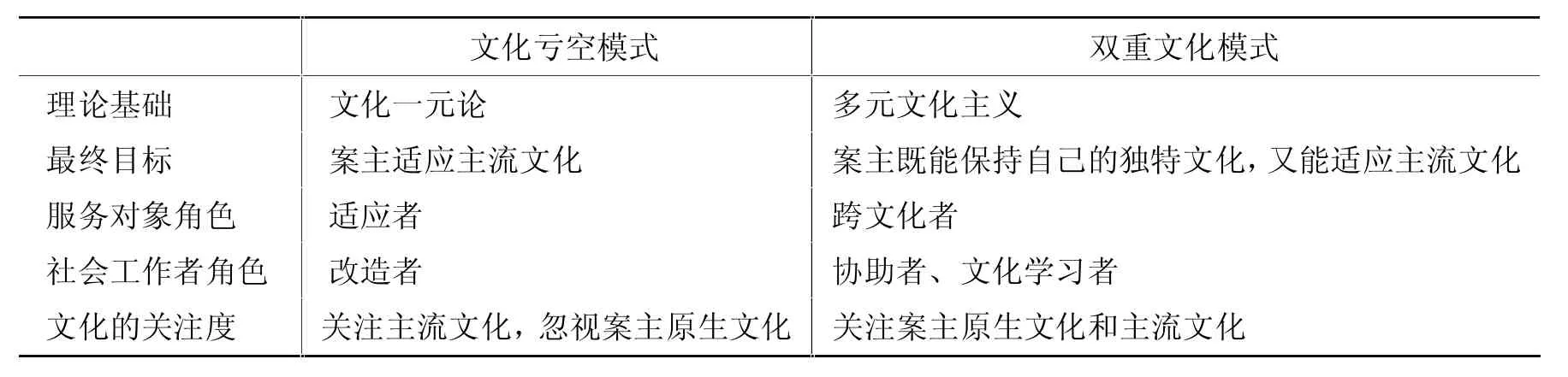

首先,在嵌入模式方面。嵌入文化的社会工作服务期望通过社会工作服务的介入,增强案主的文化适应能力,其服务模式包括文化亏空模式(cultural-deficitmodel) 和双重文化模式(Bicultural model)。其中,文化亏空模式被倡导来“调整”或者帮助一些亚文化群体“适应”于流行的社会规范。⑤[美]Paula Allen-Meares:《儿童青少年社会工作》,李建英、范志海译,华东理工大学出版社2006年版,第87页。这一模式主要关注社会适应,强调亚文化对象在社会工作者的协助下,习得主流文化的语言、规范和行为模式等,从而与主流文化相一致;与文化亏空模式不同,双重文化模式强调要同时关注影响亚文化群体的主流文化和原生文化,不能单纯地强调对亚文化群体的同化。⑥De Anda D,“Bicultural socialization:Factors affecting the minority experience”,Social work,Vol.29,No.2,1994,PP.101-107.在这种模式下,亚文化群体服务对象及其家庭往往被社会工作者鼓励其保留主流文化和其原生文化。两种嵌入模式的差异如表1所示。

其次,在嵌入策略方面。嵌入策略是指社会工作者通过何种干预步骤,有效整合案主文化系统和社会工作服务。针对迁移儿童和家庭,有学者认为在嵌入策略上包括两部分:一是敏感于文化差异,营造相互理解和相互尊重的文化氛围。这需要尊重儿童的文化遗产;关注儿童家庭和生活的社区;敏感于儿童及其家庭的文化和需要,以此确定服务内容;充分利用语言或者文化翻译者;引导和鼓励儿童保持其文化遗产。二是保存儿童独特的文化身份,鼓励儿童原生社区或原生文化群体的参与。①Inga Feldman,“Information Packet:Cultural Sensitivity With Immigrant Families and Their Children”,http://www.mcf.gov.bc.ca/child_protection/guardianship/protection_practice_manuals/ps9.html.

表1 文化亏空模式和双重文化模式的比较表

再次,在嵌入条件方面。社会工作服务嵌入文化,对社会工作者提出了新的要求:具备敏感实务的能力和反思能力。在敏感实务方面,社会工作者需要具备文化能力(cultural competence),具体指社会工作者在面对跨文化的社会服务时所表现出的合适的行为的能力。②林津如、黄薇静:《失窃的世代?汉人家庭意识形态符码与原住民族儿童保护》,《台湾社会研究季刊》2010年第3期。在反思能力方面,社会工作的训练皆强调要自我反思(selfreflection),具体指在服务于不同文化群体案主时,社会工作者需要对自己所接受的价值、知识、信念等持怀疑的态度,要对所接受的知识的反思、对主流位置反思、对拥有的权力反思。③陈依洁:《跨文化社会工作者的服务经验与反思》,国立台湾师范大学硕士论文2007年,第37页。

三、实践反思:嵌入文化的流动儿童社会工作服务实现路径

如何突破流动儿童服务模式中专业社会工作实践面临的困境?许多国内外学者在探索对迁移人群的服务模式时,将视角指向了文化视角,希望通过培养社会工作者的文化能力和反思能力,来应对专业困境。流动儿童的社会工作服务是嵌入在流动儿童的文化系统中的,包括两部分内容:流动儿童的原生文化(农村文化)和流动儿童迁入地的主流文化(城市文化)。对于流动儿童而言,其原生文化的影响主要体现在家庭及亲属支持系统的重要作用方面;其迁入地的主流文化的影响主要体现在城市文化与农村文化的不一致,造成的对流动儿童的歧视、偏见等,以及这种歧视和偏见对儿童成长和发展的消极影响。所以,社会工作者必须关注由于城乡文化的不同而导致的流动儿童行为表现的差异。根据流动儿童所处文化系统的独特性,本文认为构建家庭为本的社会工作实践模式,可以有效地避免服务中的文化困境,重构流动儿童服务。

(一)以生态系统理论为服务理念,搭建家庭为本的生态干预系统

家庭为本的流动儿童生态干预系统是在生态系统理论的指导下,为流动儿童城市融入搭建的综合性的服务系统。在儿童和青少年社会工作服务领域,生态系统理论具有重要的影响。社会工作领域中生态系统理论(Ecological Systems Theory)强调个体和社会系统之间相互依赖、相互联系的一种思考和组织的知识系统,其认为人类的发展不是在真空中,而是个体与社会、物理环境、阶层和文化环境连续交换的产物,并且依赖于服务使用者的参与和分享。④Germain,C.B.,Gitterman,A.,Ecological perspective,In A.Minahan Ed,Encyclopedia of Social Work.Silver Springs,MD:National Association of Social Workers,1987,PP.488-499.生态系统理论对系统之间互动的强调,使得“人在环境中”的核心概念得以复苏,为整合型的、通用的社会工作实践模式奠定了基础。

在我国,特别是农村地区,互助以及家庭和社区生活对个人的成长和发展至关重要。深受农村文化影响的流动人口,其亲属和朋友网络对其城市生活、工作有重要作用。众多研究表明,流动人口在流动过程中,无论是就业信息的传递,结伴寻找工作,还是职业流动,其关系网络的支持作用突出,这种作用既可以是直接的,也可以是间接的,诸如提供食品、住房、工作、信息和精神慰藉等。但是,现有的实践活动较少回应这一特点,在流动儿童服务活动中,则表现为孤立地介入流动儿童的学习和生活问题。

家庭为本的服务即强调以流动儿童家庭整体作为服务主体,通过为流动儿童及其家庭成员提供服务,来达成流动儿童成长的目标。研究表明,家庭为本的服务模式效果好于仅仅为流动儿童本身提供服务,家庭的介入往往是个人完全发展的主要决定性因素。这主要与流动人口更强调家族内部联系和互惠有关,所以其更倾向于家庭为本的干预服务,而不是个人改变方法。

以家庭为本构筑流动儿童的生态干预系统,具体是指以流动儿童家庭为干预基点,从生态视角关注影响流动儿童发展的多维系统,主要包括两个维度:一是核心家庭、扩展家庭和家庭文化维度,具体指流动儿童家庭具有的价值和信念、家庭生活方式、家庭对儿童的角色期待、家庭社会经济地位等;二是学校和物理环境维度,具体指流动儿童所属的同辈群体、学校、邻里、社区等。学校和物理环境维度的干预则是通过对流动儿童家庭系统来实现的。众多流动儿童服务实践缺乏可持续性,单纯依靠外在力量改善流动儿童某方面的能力或认知,没有从流动人口内在的属性出发,挖掘其内在的关系资源,从而陷入服务效果不可持续的陷阱。

(二)以增强流动儿童跨文化适应水平为目标推动服务设计

家庭为本的流动儿童社会工作服务项目的设计以流动儿童跨文化适应水平提升为核心,通过以流动儿童家庭及其社会支持系统为平台,促进流动儿童对农村文化的认同和城市文化的认知,最终达至城市适应。这需要社会工作者从以下几方面入手:

1.反思流动儿童困境的社会结构根源。流动儿童从农村迁入城市,农村和城市不同的地域导致文化认知的不同。在流动儿童服务中,社会工作者应该将流动儿童的个人问题同其所处的社会文化脉络相联系,如个人如何看待自己的境遇、如何看待各种宏观制度或者微观系统对自己的影响、赋予经验何种意义等。社会工作者在协助流动儿童的时候,应该将流动儿童的个人问题同城市文化、农村文化、流动人口文化、社会制度等联系起来,从而在更宏大的社会文化背景中思考流动儿童所面临的问题,认识到流动儿童一系列的污名化与其所处的社会结构和文化息息相关。只有这样,社会工作者才能认识到流动儿童精神生活匮乏和缺少未来发展动力的问题只是一个表象,流动儿童所处的社会困境更需要被理解和改进。

2.肯定流动儿童及其家庭文化的独特性。来自农村的流动儿童家庭,由于农村地域和迁移历史的不同,具有不同的农村文化和迁移文化。社会工作者应该从流动儿童及其家庭的迁移脉络出发,从三方面识别并肯定其家庭文化:一是了解流动儿童家庭的迁移历史,特别关注其家庭和亲属支持网络在迁移过程中的作用强度;二是了解流动儿童家庭的生活方式,比如:语言、饮食、服饰等的偏好;三是了解流动儿童家庭的教养方式,家庭关系等。来自城市的社会工作者通过了解流动儿童家庭文化,反思自我文化价值中的偏见,肯定流动儿童家庭文化的独特性,寻找服务介入的切入点。

3.评估流动儿童家庭的城市认知和文化适应性。社会工作者在评估流动儿童的需要时,必须要考虑到流动儿童及其家庭的城市认知,以及城市社会对他们的反应,比如:如何理解城市,如何看待城市生活,城市人口如何评价他们,这种评价对流动儿童发展的影响。这些问题可以充分挖掘城乡文化的差异性及其影响。而流动儿童家庭的文化适应水平(对城乡不同语言、行为等文化元素的掌握程度)的评估,则可以了解流动儿童家庭困境和需要满足的程度。

4.制定家庭为本的流动儿童文化认同提升方案。目前流动儿童很多看似个人化的问题,其核心都与城乡文化的不平等有关。农村、流动人口往往被视为“不文明”的、缺乏发展动力的,这势必造成儿童的文化困惑和自卑感,对自我的文化系统进行否定。如果社会工作者能够依托家庭系统,通过家庭或亲属系统内部的文化分享,协助流动儿童及其家庭正视其原有文化,发觉其内在的文化动力,那么对于流动儿童的发展则会更加积极有利,比如:通过家庭或亲属共同回顾和分享家族文化,增强流动儿童文化认同;通过家庭成员对城乡文化差异的比较,协助流动儿童家庭反省差异根源,激发其保有原有文化,习得城市新文化的动力。

(三)以赋权(empowerment)作为工作方法,实现流动儿童发展

前文的论述中可知,流动儿童服务的困境根源之一就是流动儿童及其家庭权力缺失的问题。因此,对流动儿童文化系统的考量,其实也是期望将流动儿童所经历的问题放在宏观的社会体系中,社会工作通过它提供给缺乏力量的流动儿童以力量,从而实现流动儿童的赋权。赋权既是一种理论,也是一种方法,社会工作通过它提高缺乏力量的民众的力量①Pierson John,ThomasMartin,Dictionaryofsocialwork.London:Collins educational,1995,P.134.,其与社会工作方法是相互关联的,但它不等同于一种简单的、现存的社会工作方法,它不是以个体为基础、以个人为中心、以问题为焦点或以社会和环境为取向的方法。②[英]Robert Adams:《赋权、参与和社会工作》,汪冬冬译,华东理工大学出版社2013年版,第6页。家庭为本的流动儿童服务利用赋权的工作手法,通过对流动儿童跨文化水平提升方案的实施,发展出流动儿童对自我积极的认知、培养流动儿童批判性地看待城乡文化差异的能力、建立连接个人-家庭-社会资源的策略,最终实现流动儿童的城市适应和发展。

四、结论

近年来,随着农村流动儿童大规模地迁入城市,中国社会结构也发生了巨大变化,如何有效地协助流动儿童的城市发展,成为社会工作服务新的挑战。从社会工作文化视角出发,本文提出需要将流动儿童的社会工作服务嵌入流动儿童所处的农村文化和城市文化系统中,实施符合案主文化脉络的适宜的服务。

通过对现有流动儿童服务实践活动的反思,发现我国流动儿童服务社会工作者对流动儿童服务背后所蕴含的文化和权力议题缺乏足够的认知,造成教育类活动和成长类活动等面临各种困境,出现服务活动不可持续的风险。流动儿童服务面临诸多现实困境,其实质是文化视角缺失。嵌入文化的流动儿童社会工作服务是解决流动儿童服务困境、实现服务可持续发展的关键之举。流动儿童所属文化系统中家属支持的重要性,决定了家庭为本的流动儿童社会工作服务模式的合适性。该模式以生态系统理论为服务理念,以赋权为工作手法,通过反思流动儿童困境的社会结构根源、肯定流动儿童及其家庭文化的独特性、评估流动儿童家庭的城市认知和文化适应性、制定家庭为本的流动儿童文化认同提升方案,构建出一套以增强流动儿童跨文化适应水平为目标的服务。