20世纪50~70年代陕西产业结构演变与城市化互动关系探析

曹 敏,党爱萍

(1.西安工程大学 思想政治理论课教学研究部,陕西 西安710048;2.宝鸡文理学院 思想政治理论教学科研部,陕西 宝鸡 721006)

目前,我国已进入产业结构和新兴城镇化发展的新时期,如何在加快产业结构调整的同时,提高城市化的发展水平;而在推动城市化进程中,进一步实现产业结构的优化与升级,这不仅是加快产业结构调整与城市化进程的重要手段,也是达到经济又好又快发展的最佳途径.在产业结构演变与城市化互动过程中,每个不同的区域呈现出不同的特色.目前有关陕西产业结构调整与城市化互动关系的研究比较多[1-3],但对20世纪50~70年代陕西产业结构演变与城市化互动发展的研究相对比较薄弱.本文主要通过对这一时期特殊历史条件下陕西区域产业结构演变与城市化互动的分析和研究,揭示陕西区域产业结构演变与城市化互动的真实状态,为今日陕西产业结构调整与城市化互动的有序进行提供有益的借鉴和启示,以促进陕西区域经济社会的协调发展与良性互动.

1 产业结构与城市化的互动关系

在区域经济发展进程中,产业结构演变与城市化作为伴随经济发展两个并列的发展过程,是指在保持产业结构与城市化协调基础上,两者之间在发展阶段、发展目标、发展政策和发展速度上的有机配合,从而形成良性互动的合理系统,以实现区域经济的协调发展.

产业结构既可以理解为国民经济各部门之间与产业之间的关系,也可以解释为各产业内部不同部门之间的比例关系和产业的地区分布.工业属于产业的一种,工业结构的调整和演变也是以产业结构战略为中心和主线的,因此工业发展战略也要服从和适应产业结构发展战略的取向.城市化可从狭义和广义两个层面认识,狭义城市化是指乡村人口向城市人口转变和乡村地域向城市地域转变的过程.广义城市化应当理解为包括城市化进程、城市化模式、城市空间布局、城市地域形态等方面综合变化的过程.本文主要运用产业结构理论分析和评价工业结构演变与城市化的互动关系.

工业产业结构调整和演变与城市化的过程是相互作用、相互影响的.一方面,工业产业结构调整与优化是推动城市化进程的核心动力.这是因为,在工业化初期,资本有机构成较低的轻工业首先得到发展,吸纳了大量农村劳动力,使得农村人口向城市流动;随着工业向纵深发展,工业产业结构不断升级.到工业化的发展后期,当工业产业结构调整到一定阶段时,工业生产方式也会相应地由劳动密集型向资本、技术密集型过渡.这种产业结构上的根本转变中,重工业占据主导地位,为第一产业提供生产资料,使得农业生产机械化程度和自动化水平不断提高,大大促进了农业劳动生产率的提高,大量农村剩余劳动力流向城市,城市人口数量与城市规模不断提高.伴随着产业结构的不断调整与优化,区域城市化水平、城市化模式、城市地域空间结构、城市职能结构也会发生相应的变化;另一方面,从城市产业结构变化供给因素的角度看,产业结构的升级优化又离不开城市的数量、规模、结构、空间扩展、职能体系等城市化各方面因素的支撑.工业产业结构调整和优化与城市化的互动变化趋势说明,工业进步作为产业发展的动态过程, 是工业产业部门比重增大, 内部结构不断走向优化与升级的演化区段.而城市作为其主要的空间载体,其社会经济发展依赖于城市地域系统产业的发展与进步.

2 20世纪50~70年代陕西产业结构演变与城市化互动的两个阶段

2.1 产业结构基本协调发展与城市化的稳步提高(1953~1957年)

“一五”时期,陕西工业发展与产业结构调整不仅受区位因素的影响,更多地是受到这一时期国家产业政策的影响.其间,全国156项重点建设项目中有24项布点在陕西, 占全国重点工程的15.4%,投资总额18.25亿元,相继投资了军工、煤炭、电力、机械、冶金、石油和化工等21个重点建设项目[4].随着国家在陕投资项目的投产竣工,陕西工业总产值中重工业比例开始缓慢上升,轻工业稳步发展,但比重呈逐步下降趋势.1953年,陕西工业总产值为6.63亿,轻、重工业比重为77.07∶22.93;到1957年,陕西工业总产值达11.34亿,其轻、重工业比重为73.46∶26.54[5].重工业化的产业结构在陕西工业发展中的趋势逐渐显现出来.但从产业结构形成的结果看,陕西轻工业在工业结构中的比重仍占主导地位,工业产业结构呈基本协调发展状态.

“一五”时期,陕西工业产业结构协调发展,且工业主要布局在城市,使得城市就业机会骤增,因此吸引了大量农村劳动力到城市工业企业就业,城市人口快速增加.这一时期,“全省城镇人口由不足100万增加到285.4万,城镇非农业人口增加到211.4万,分别占全省总人口的15.8%和11.7%,年均增长速度高达12%”[6].城市化水平逐步提高,其中,西安城市化水平由1952年的22.8%上升至1957年的33.9%,成为全国8个新的工业城市之一;咸阳市也由1952年的6.5%上升至1957年的9.6%;宝鸡市则由1952年的12%上升到1957年14.6%[7];而在原来没有城市建制的地方,也因国家重点项目的布局和工业建设而迅速发展起来一批新兴工业城镇,如铜川、户县、兴平、蔡家坡、绛帐、虢镇等.其中铜川城市建设速度增长最快,城市化水平由 1952年的18.5%快速提高到1957年的36%;延安1952年时城市化水平只有7.7%,到1957年上升到10.9%;榆林也由5.25%上升为10%[8].陕南则由于经济发展比较落后,其城市化进程相对比较缓慢.这一时期,陕西城市化发展处于稳步上升阶段.

2.2 产业结构畸形化调整与城市化曲折发展(1958~1978年)

从1958年至1978年,出于对国际经济、军事形势和国防安全的考虑, 中国工业产业结构和布局经历了两次重大的调整过程.受国家产业政策的影响,陕西工业产业结构逐步趋于畸形化态势,严重影响了陕西城市化的发展进程.

第一次是1958年到1960年的“大跃进”运动时期.随着中国“赶超”战略的实施和“大跃进”运动的全面展开,“一五”时期以156项重点项目为中心的工业发展战略很快调整为“以钢为纲”的片面重工业发展战略,甚至发展为片面追求钢铁等几种重要工业产品的增长.要求与钢铁生产无直接关系的部门应“停车让路”,各行各业全力服务于钢铁生产指标的完成,使“工业总产值超过农业总产值.在钢铁和其他若干重要的工业产品的产量方面接近美国”[9].由于过分突出钢铁工业为主的几个工业的发展,造成陕西工业产业结构比例严重失调.从1962年起,经过三年的反思与调整,把重工业和基建压缩到农业可承受的水平上,到1965年,陕西省农轻重比例调整到38.46∶30.76∶30.78大体平衡的比例上,基本形成以军工、机械、纺织、煤炭为中心,门类较齐全,轻重工业基本协调的工业结构体系[4].第二次是1965年至1978年以发展国防科技工业为重点的“三线”建设.出于对国际局势变化和国防战备需要的考虑,国家不仅将重工业作为“三线”建设的重中之重,而且将以国防工业为中心的重工业放在产业结构调整的首位.陕西作为“三线”建设的重点省区之一,从1963到1978年, 国家对陕西400多个项目进行强投入, 生产性基本建设投资就达187.98亿元.其中,对重工业基本建设投资就达112.7亿元[5].1970年,陕西重工业比重占到61.6%,轻工业只占38.4%,工业产业比例严重失调.到1978年,陕西省工业总产值96. 48亿元,其中,冶金工业、电力工业、煤炭工业、石油工业、化学工业、机械工业和纺织工业的产值分别达到47 739万元、43 746万元、30 156万元、1 118万元、77 755万元、361 897万元、192 702万元.这些重工业增长速度在1965至1978年分别为21.83%、11.78%、12.28%、5.44%、22.81%,12.79%[10].至20世纪70年代末, 陕西形成了以重矿工业为主的工业产业结构.

两次工业产业结构调整的片面性,导致陕西城市化的进程曲折艰难.“大跃进”中全民大炼钢铁的粗放型重工业化造成1958年到1962年陕西人口城市化的大起大落.1960年,全省城镇人口达到498.1万人,其中非农业人口达到 241.8万人,分别占全省总人口的 25.62%和12.44%,达到了高峰[11].但是,这种宛如建在沙滩上的“高楼大厦”根本经不起天灾人祸的冲击.由于政策失误、自然灾害以及苏联单方面撕毁合同等因素影响,国内工农业生产遭到严重破坏.农业的萎缩,迫使工业也大幅度下马,使得城市化进程严重受挫.1961年初到1963年上半年,陕西相继减少了100多万城市人口,出现了建国以来的第一次逆城市化现象.1964年,全省城镇总人口减到324.4万,其中非农业人口减少为1 228.3万,分别占全省总人口的15.45%和10.87%,达到1960年以后的最低点[11].这种片面发展钢铁工业的恶果导致了长时期的调整控制和城市化的大起大落.1965至1978年的“三线”建设虽然推动了陕西工业化快速发展.但由于强调国防和备战,过分突出国防工业及其有关的重工业,导致陕西轻重工业比例差距愈来愈大.而重工业吸纳的就业人数要低于轻工业,从而弱化了人口城市化的过程.1966~1978年的12年间,全省城镇总人口和城镇非农业人口平均年递增2.42%和2.12%.占全省总人口的比重徘徊在15.7%~16.3%和10.9%~10.4%之间,城镇人口基本上是以自然增长为主,全省仅增加1座城市,而减少了2个城镇[11].

3 问题分析

3.1 重型化的产业结构对城市化的促进作用降低

20世纪50~70年代,中国工业发展是在优先发展重工业和国防工业的大背景下进行的.这种重工业优先发展模式是一种非均衡发展模式,在一定时期内能实现经济的高速增长.但重工业超前发展,导致工业内部结构严重失衡,加剧了工业结构转换的艰巨性和复杂性,造成对城市化的促进作用降低.

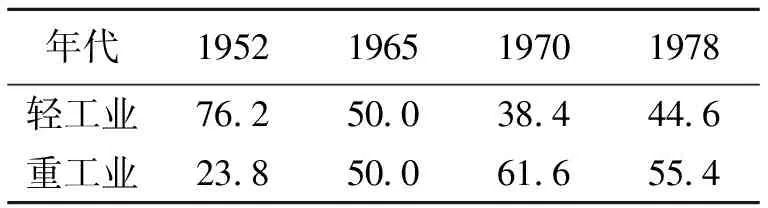

表1 1952~1978年陕西轻、重工业结构变化%

年代1952196519701978 轻工业76.250.038.444.6 重工业23.850.061.655.4

资料来源:《陕西统计年鉴》(2003年),中国统计出版社.(注:按当年价计算的轻重工业产值,占全部工业总产值的比重)

从表1看出,1952年,陕西轻工业产值占到工业总产值的76.2%,具有明显轻型化特征,而到1970年,轻工业产值仅占到工业总产值的38.4%,下降了37.8%.1952至1978年,陕西轻工业年均增长率仅为9.8%,重工业年均增长率达23.8%.可见,这期间陕西工业结构呈现明显的重型化倾向,这是国家产业政策倾斜的结果.直接跃进到以重加工业为重心的畸形化工业产业结构,从而抑制了产业结构与城市化的良性互动作用.这是因为,首先,片面依赖重工业的发展速度,形成了工业发展高度资本化的特点.而资本密集型产业,需要大量的建设资金和运营资金,对资本的依赖性较高,吸纳的就业人数要低于轻工业.而且重工业发展对技术的要求较高,它的发展同时还需要专业技术产业工人,但陕西虽有数以万计的农村劳动力, 但经济发展落后,人口素质低下,无法提供满足重工业发展所需的合格工人,造成城市人口扩张力很弱;其次,轻、重工业比例反差过大,使得吸纳大量劳动力的劳动密集型产业数量不足,导致城市化的发展没有后劲;再次,重工业的资金利润率比较低,发展重工业必须要以大量资金投入为条件.资金大幅度地投向以重工业为主的工业部门,在工业部门内部又集中投向直接生产资料部门.而城市基础设施如道路、管道、园林等非生产性和纯福利性行业,投资不足,发展滞后.城市基础设施运转困难,限制了城市有效承载的能力,阻碍了城市数量和规模的扩大和提高.

3.2 分散的反城市化的产业布局对城市化的消极影响

新中国成立之初, 工业建设是与国家的安危紧密联系在一起的,经济建设也必然遵循“一切服从战争, 一切为了战争的胜利”的原则[4].特别是三线建设时期,由于“对战争的威胁估计过分”,在产业布局上则是要在经济落后的偏僻地区建立战略后方基地,强调分散,隐蔽, 嵌入式地布置在远离城市的经济落后山区,并非以城市化的协调发展为目标, 甚至是“控制大城市”发展, 与城市化背道而驰.其结果是,工厂虽然建成了,但多处在交通不便,几乎没有任何基础设施的偏远山区.这一时期, 陕西的400多项建设项目中,其中有300多个项目分布在全省48个县和地区.绝大多数属于一厂一个地点,有的甚至一厂多点,各分厂之间相距十几公里,而且主要分布在偏僻的深山沟里.这种过于分散的反城镇化的工业布局,很难促成城镇的发展.如处于陕南秦巴山区的航空工业系统的○一二基地,是一个拥有40多个项目、数万职工的大企业,但却分布在8个山区县中,厂与厂之间相距十几公里.即使建在平原地区的工业项目也十分分散.这种过于分散的产业布局,远离工商业城市和交通干线,不仅建设周期长,投资效益差,而且无法集中建设基础设施,商品流通极为不畅,职工生活条件差,不仅很难吸引陕西当地人口进入厂区就业,即使在职员工的思想也极不稳定,调离人员多,所以很难形成工业中心城市.这种分散的反城镇化的工业布局特点, 对陕西城市化产生了消极的影响.

3.3 趋同化的产业结构造成城市职能结构的雷同

20世纪50~70年代,陕西省两次大规模的工业建设过程中,由于国家将国防安全放在第一位,而且城市产业都是在中央直接投资控制下布局的.这种情况下,陕西城市之间产业结构布局呈现出明显的趋同性,这种趋同化的产业结构造成城市职能结构雷同化、功能单一.这一时期,西安、宝鸡、咸阳、渭南等几个陕西主要城市的主导产业均以机械、电子、纺织、冶金、化工和建材工业为主,形成了加工工业为主的单一产业的结构特征.这种趋同化的城市产业结构使得陕西城市的职能缺乏特色、功能单一.这是因为,首先,由于城市工业生产之间缺乏必要的分工与协作, 城市工业产业特色不突出, 形成了各个城市工业布局大而全、小而全的重复建设局面,使得陕西省各城市间存在的比较优势大大减小,这种比较优势的削弱,造成了陕西不同城市区域空间缺乏优势互补和分工协作,使得城市间职能结构雷同,缺乏特色;其次,陕西产业结构的趋同性带来了人才、资金、技术和信息等生产要素在“增长极”聚集的弱化以及在空间分布上的分散化,从而造成城市化的聚集效益和规模效益低下;再次,这种城市职能结构雷同化和功能单一化导致产业不易做大做强,各个产业的发展缺乏后劲.陕西省产业结构的“趋同性”使得陕西省内各城市之间经济联系十分松散,限制了城市间良性互动.

4 启示与结论

通过总结20世纪50~70年代陕西工业产业结构与城市化互动发展进程中的经验与教训,为今天陕西新型工业化与城市化的互动发展提供一些启示和借鉴.

4.1 加快技术升级,发展配套产业,提高陕西城市化水平

20世纪50~70年代,陕西形成了以重化工业为主导的高度资本化的工业产业结构,造成陕西产业结构发展过程中资本对劳动力的不合理替代和排斥,减弱了工业发展过程中吸纳农村剩余劳动力的能力,弱化了人口向城市的空间移动和向非农产业的转移过程,使得陕西省城市化进程缓慢.陕西省必须协调好产业结构和城市化之间的互动关系.首先,以高新技术为手段,加速重工业产业的技术革新和进步, 提高企业的创新能力,加快要素集聚,增强城市的承载能力,最大程度地发挥城市的集聚和辐射带动作用,为陕西城市化提供更多的产业供给,促进城市化水平的提高;其次,在一些中小城市,除了努力发展为大城市重工业配套的产业外,大力发展劳动密集型轻工业,从而不断扩大就业机会,加速农村剩余劳动力向城市转移.

4.2 调整产业布局,提升城市发展能力

按照经济发展的客观规律,工业向纵深发展的过程,即工业产业结构不断优化和升级的过程和工业的空间聚集与扩散的过程,也正是推动城市空间布局以及职能结构不断优化的过程.但是,从20世纪50~70年代陕西的工业产业空间布局看,工业布局分散,企业之间相对独立,没有形成产业集群,聚集效应差,吸纳农村劳动力有限,因而对城市的形成和发展的贡献率低下.因此,要使工业产业布局与城市化得以良性互动、协调发展,就必须结合陕西的实际,将产业空间布局和当地的物产资源有机结合,将产业的空间布局与城镇建设紧密联系起来, 整合分散的产业资源,促进要素向城市集中,形成集聚效应,增强吸纳人口,推进区域城市体系整体发展的能力,提高城市的发展水平.

4.3 发挥比较优势 ,定位特色产业,推动城市间功能互补

产业结构调整是由建立在生产要素禀赋基础上的比较优势决定的,并随着生产要素禀赋和比较优势的变化而不断得到调整.目前,陕西应要立足自身的自然资源禀赋和科技资源比较优势,实行差异化和特色化的产业定位,在不同地区形成各具特色的优势产业,构建特色鲜明、功能互补的区域产业结构体系,因地制宜地实现产业结构的多样化,从而解决城市产业同质化竞争,区域竞争优势不强的现实问题,使陕西各区域产业实现“错位竞争”、“特色发展”.推动区域内各类城市在工业产业上的分工合作和功能互补,实现区域内各类城市功能上优势互补的城市化网络体系,形成合理化的城镇体系.

参考文献:

[1] 郝俊清,曹明明.区域产业结构演进与城市化发展关系研究——以关中地区为例[J].西北大学学报:自然科学版,2012(1):127-132.

[2] 张晓棠.陕西省城市化与产业结构协调发展水平研究[J].经济与管理,2005(1):42-44.

[3] 郭庆军,赛云秀.西部地区工业化与城市化协调发展水平及趋势研究——以陕西为例[J].城市发展研究,2011(4):40-46.

[4] 曾昭宁.陕西工业结构演变新探[J].西安石油学院学报:社会科学版,2002,11(2):3.

[5] 国家统计局综合司.全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编(1949~1989)[M].北京:中国统计出版社,1990:803-819.

[6] 陆大道.中国区域发展的理论与实践[M].北京:科学出版社,2000:236-241.

[7] 陕西省统计局.陕西省地市县历史统计资料汇编(1949~1990) [M].北京:中国统计出版社(根据本书有关数据计算得出):106-118.

[8] 岳珑,王涛.政府宏观规划与地方城市化[J].当代中国史,2001(1):94.

[9] 中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编.第11 册[M].北京:中央文献出版社,1995:431.

[10] 岳珑.20世纪50~70年代中国西北地区重工业化道路的选择与反思[J].当代中国史研究,2009(3):82.

[11] 刘科伟,陈宗兴.陕西省城镇发展的回顾与展望[J]. 经济地理,1995(9):41.