湘桂线接触网静态数据分析及精调方案探讨

陈同忠,孙 吉,张 裔

0 引言

湘桂线桂林以南区段联调联试160 km/h综合检测首次试验,接触网动态几何参数检测数据无超限,证明了接触网静态几何参数精调方案对接触网动态弓网状态有明显效果。接触网几何参数分为静态几何参数和动态几何参数,静态几何参数指标有接触线高度、拉出值、相邻吊弦点高差、相邻定位点高差等。电力机车受电弓与接触网之间的静态弓网关系是保证高速列车安全行驶的先决条件,也是保证接触网弹性、动态接触压力、抬升量、燃弧、硬点等弓网关系动态指标达标的基础。本文结合湘桂线实际施工经验,在轨道精调阶段分阶段对接触网静态几何参数进行分析,形成有效可行的接触网静态几何参数精调方案,为今后客货共线接触网精调提供有效借鉴。

1 接触网系统主要技术方案

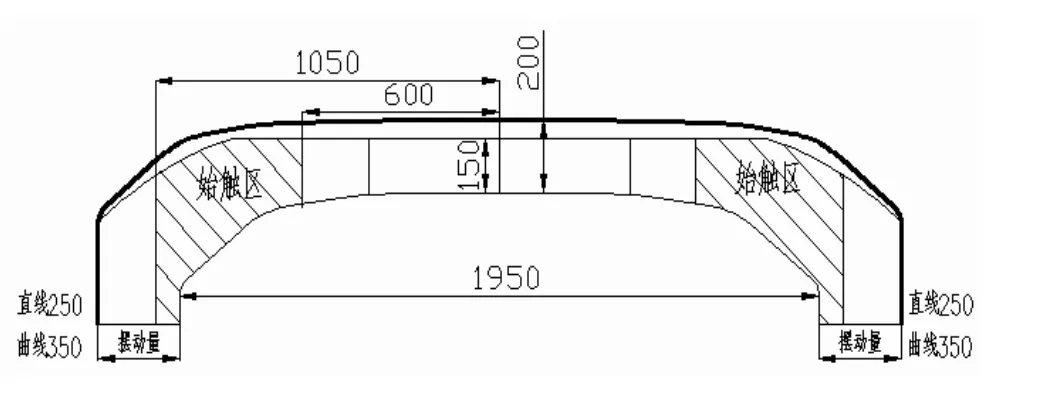

(1)受电弓采用标准弓,宽度为1950 mm,弓头宽度为1450 mm。受电弓的动态包络线左右摆动量直线区段为250 mm,曲线区段为350 mm,动态最大抬升量为200 mm,始触区范围为距受电弓中心600~1050 mm及抬升150 mm所构成的空间区域,如图1所示。

(2)湘桂线接触线悬挂高度6000 mm,隧道外结构高度 1600 mm,隧道内结构高度不小于1100 mm,区间侧面限界不小于3.1 m,桥上支柱侧面限界不小于3.0 m,跨距最大不超过60 m,相邻跨距之差不大于 10 m,正线锚段长度不超过2×700 m,站线锚段长度不超过2×800 m。

图1 标准受电弓工作范围示意图

(3)湘桂线接触网采用简单链形悬挂;承力索、接触线线材正线JTMH95(15 kN)+CTSH120(20 kN),站线 JTMH70(15 kN)+CTSH85(9 kN);附加导线采用铝包钢芯铝绞线,供电线 LBGLJ-185/25,回流线LBGLJ-185/25,架空地线LBGLJ-70/10。

(4)车站中心锚结采用防窜不防断型,区间中心锚结采用两跨式防窜防断型。中心锚结绳与承力索同材质;接触网下锚补偿装置一般采用滑轮组,桥上及车站内的锚段下锚采用棘轮补偿装置。

(5)接触网腕臂支持装置采用绝缘旋转平腕臂支持结构形式,即由水平腕臂、斜腕臂组成的刚性支撑结构,腕臂采用热浸镀锌无缝钢管,并增设腕臂支撑和定位管支撑。转换柱、道岔柱采用双腕臂装配形式。

(6)正线上绝缘锚段关节、非绝缘锚段关节一般采用五跨锚段关节;困难情况下采用四跨锚段关节。

(7)电分相采用带中性段的六跨锚段关节型式,无电区长度不小于双弓间距190 m。电分相处隔离开关采用电动隔离开关并纳入远动。电分相的中性段均采用不带电通过形式,动车组上采用车载式自动过分相系统。

(8)接触网线岔采用交叉式线岔,正线道岔处2支接触悬挂的补偿方向尽量一致。

(9)全线接触网按重污区设计,接触网的绝缘爬电距离不小于1400 mm;复线上下行正线间分段绝缘子串的爬电距离按1600 mm设计。

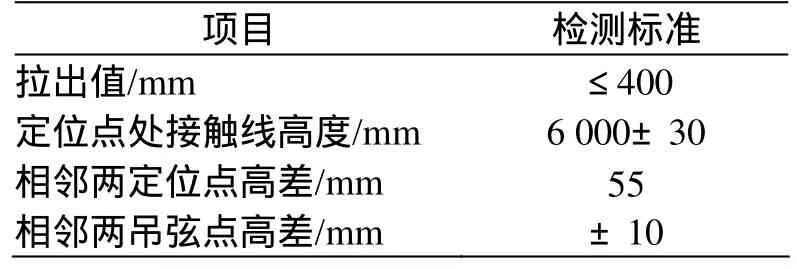

2 接触网静态几何参数检测标准

接触网静态几何状态检测,采用光学图像采集分析系统进行接触网非接触式检测,利用三角形原理计算接触网位置,通过传感器记录车体摇晃引起的偏移,对测量接触线位置进行修正记录。光学测量速度在60 km/h以内,该系统测量精度极高,等同于人工的静态测量,测量系统每米对接触线网参数采集1次,将所有数据形成评估参数。检测参数包括接触线拉出值、接触线高度、接触线高差。客货共线接触网几何状态检测标准见表1。

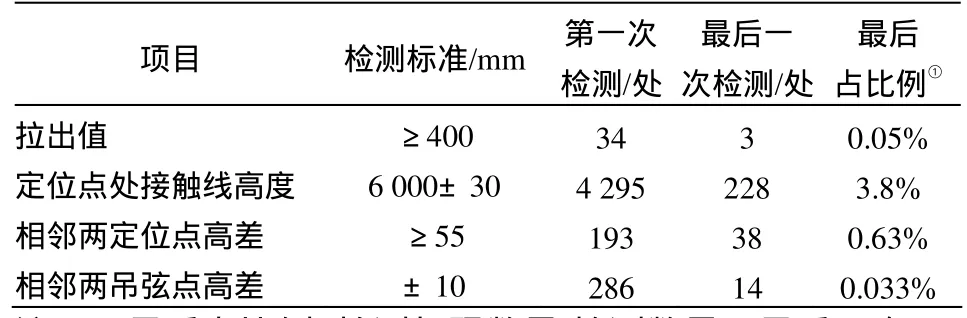

表1 接触网几何状态检测标准表

接触线工作支悬挂点高度变化时,时速250 km线路的接触线坡度不大于1‰,坡度变化率不得大于 0.5‰,两相邻悬挂点处接触线的高差应符合坡度变化的要求。

3 主要检测数据分析及方案措施

湘桂线采用某工程局1台速度为160 km/h的接触网检测车对全线接触网进行静态检测,利用准确的检测装置和计算机修正,将超标数据定位到里程点,同比应用受电弓动态包络线检查尺更为精确,以便于进行缺陷整治。

3.1 检测数据分析及方案

接触网系统各项静态参数均以轨道标高为基准点,所得数据为轨道线位和标高的相对值,因此轨道中心和标高是决定接触网系统静态几何参数是否达标的关键因素。

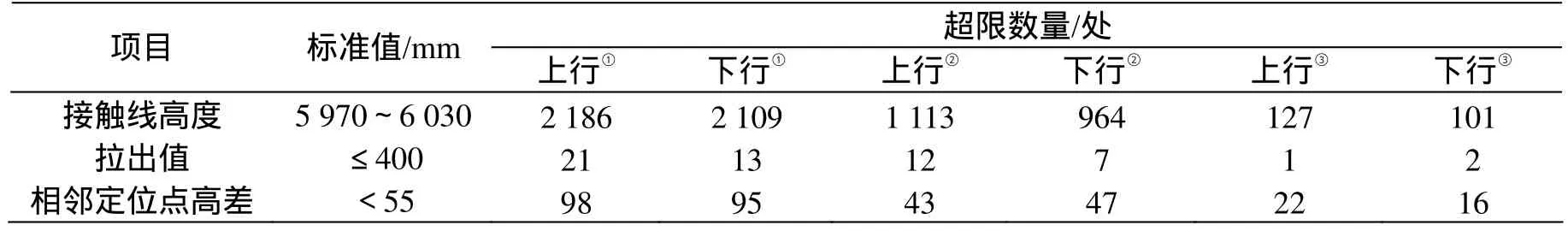

根据湘桂线 3次轨道精调要求,对接触线高度、拉出值、相邻定位点高差等几何参数,在每次轨道调整后进行了3次系统检测。根据检测数据,现场利用 CPⅢ基准点对轨道和接触网相对高度复核分析,得出结论如下:

(1)2013年4月29日、30日,对二塘—青茅区段上下行线路进行接触网静态检测的接触网定位点高度范围为 6020~6140 mm,现场利用CPⅢ基准点复核后,轨道标高与设计标高误差为80±10 mm,接触网施工误差±60 mm。检测超限数据统计见表2。

(2)2013年6月10日,对二塘—青茅区段上下行线路进行接触网静态检测的接触网定位点高度范围为5980~6100 mm,现场利用CPⅢ基准点复核后,轨道标高与设计标高误差为 40±10 mm,接触网施工误差±60 mm。检测超限数据统计见表2。

(3)2013年7月9日,对二塘—青茅区段上下行线路进行接触网静态检测的接触网定位点高度范围为5940~6060 mm,现场利用CPⅢ基准点复核后,轨道标高与设计标高误差±20 mm。检测超限数据统计见表2。

3.2 静态参数精调方案及措施

根据轨道精调后测量数据变化分析,接触网静态几何参数在轨道精调阶段不适合以轨道为基准,应以设计轨面高度(内轨)为基准进行复核测量,测量数据反馈技术人员,由技术人员根据3个阶段调整要求,对数据进行分析,制定专项精调方案及下达各定位点调整要求。

表2 静态检测超限数据统计表

第一阶段,轨道完成第一次精调,有砟轨道锁定未达到设计要求,线路状态不稳定,轨道误差影响接触网几何参数,轨道标高距设计标高 80±10 mm,精调时参考检测数据进行定位(里程标),以定位点就近 CPⅢ控制点为基准,复核测量定位点接触网高度、跨中吊弦处接触线高度。接触网精调以接触线坡度为重点,坡度计算跨距为60 m,坡度要求不大于 2‰,即相邻定位点高差小于120 mm,定位点与跨中吊弦接触线高差小于60 mm,调整措施为整体升降腕臂装置。拉出值在±40 mm范围内不做调整,超出范围作调整。

第二阶段,轨道完成第二次精调,轨道标高距设计标高40±10 mm,精调时参考检测数据进行定位(里程标),以定位点就近CPⅢ控制点为基准,复核测量定位点接触网高度、跨中吊弦处接触线高度。接触网精调以接触线坡度为重点,坡度计算跨距为60 m,坡度要求不大于1‰,即相邻定位点高差小于60 mm,定位点与跨中吊弦接触线高差小于30 mm,调整措施为整体升降腕臂装置。拉出值在±30 mm范围内不做调整,超出范围作调整。

第三阶段,轨道完成第三次精调,轨道标高与设计标高误差±20 mm,精调时参考检测数据进行定位(里程标),利用定位点就近CPⅢ控制点复核轨道标高,以轨平面为基准点,测量定位点接触网高度、跨中吊弦处接触线高度。接触网精调以定位点接触线高度为重点,满足坡度不大于1‰的前提,相邻定位点高差允许偏差为±20 mm,定位点两侧第一吊弦处接触线高度应等高,并相对于该定位点的接触线高度允许偏差为±20 mm,不得出现“V”字形,一个跨距内任意两相邻吊弦处接触线的高度差不应大于20 mm,调整措施为调整腕臂结构、更换整体吊弦。拉出值应符合设计要求,允许偏差±30 mm,测量仪器使用专用接触线激光测距仪。

3.3 静态关键参数精调建议

(1)拉出值。接触网拉出值是以受电弓中心为参照,施工测量一般以轨道平面中心线为参照,要求标准为设计值±30 mm。接触网精调时,由于轨道未达到设计标准,对拉出值测量影响较大,现场调整应以现场实际测量为准,前期工作支最大值应控制在350±30 mm范围内,待轨道精调到位后,按照设计值进行修正。

(2)相邻定位点高差。相邻定位点接触线高差应考虑2个定位点的接触线高度,首先保证单个定位点接触线高度在允许偏差范围内,按照坡度不大于1‰,跨距为60 m,接触线高度应为5940~6060 mm,其次根据实测接触线高度判断同方向和反方向误差,同方向误差可调整其中一支接触线高度以满足高差要求,反方向误差则要调整2支接触线高度以满足高差要求,最后注意调整任何一支接触线高度都要考虑其相邻 2个定位点的接触线高度满足高差要求。

(3)定位点接触线高度。定位点接触线高度的调整主要以调整腕臂结构为主,定位点高差较小时,可调节腕臂结构以达到对接触线高度的调整目的,当定位点高差较大,无法调节腕臂结构时,需重新测量数据,更换新腕臂装置。定位点两侧第一吊弦处接触线高度要求等高,可在吊弦安装允许偏差范围内移动吊弦以达到同一高度,误差较大则根据实际需求长度更换新吊弦。

4 静(动)态几何参数精调后对比分析

(1)静态几何参数检测数据对比情况见表3。

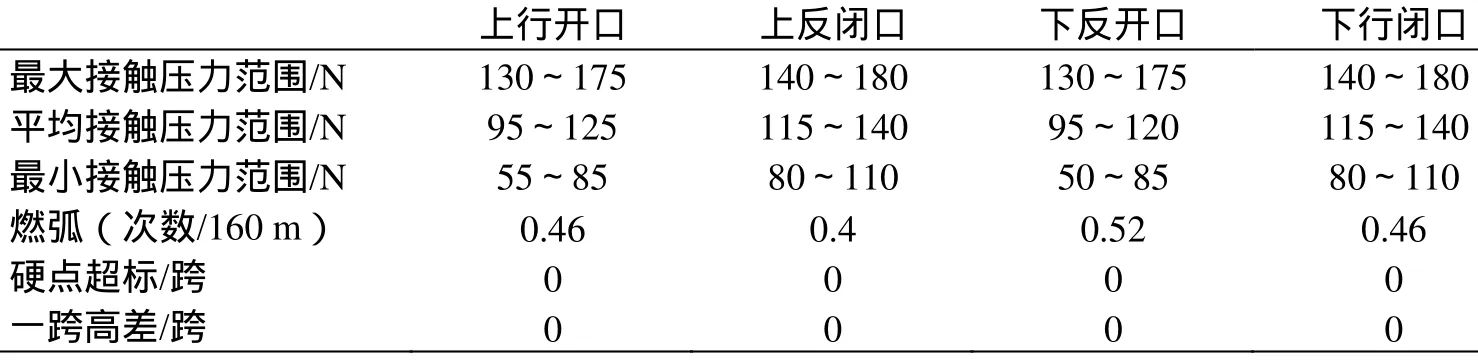

(2)动态几何参数检测数据。

湘桂线采用 CRH2-061C综合检测车检测K353-K483区段,最高检测速度为220 km/h。检测结论,弓网受流性能正常,弓网动态接触压力正常,燃弧正常,接触线硬点无超限,一跨内接触线动态高差无超限。综合检测数据见表4。

表3 静态超限检测数据对比表

表4 CRH2-061C综合检测车数据统计表

5 结语

接触网精调是高速铁路接触网试运行前的重要阶段,接触网静态几何参数是评价接触网质量最基本技术指标,根据湘桂线联调联试前期轨道精调阶段接触网几何参数的状态变化,分阶段制定了可行适用的接触网静态检测精调方案,通过高速列车检测数据表明,该方案有效地减少了接触网硬点、离线率,提高了接触网稳定性和动态弓网关系,保证了接触网供电可靠和列车运行安全。

[1]刘郭辉.孙吉.沪杭高速铁路弓网检测分析及整治方案研究[J].铁道标准设计,2011,(6):128.

[2]于万聚.高速电气化铁路接触网[M].成都:西南交通大学出版社,2003.

[3]赵晓娜,吴兴军,徐根厚.德国高速铁路接触网检测系统[J].中国铁路,2008,(9).

[4]吴太平.时速 200公里客货共线铁路接触网热滑动态数据分析及缺陷克服措施探讨[J].铁道勘测与设计,2007,(1).

[5]刘永红.铁路客运专线接触网系统工程技术的研究[D].成都:西南交通大学出版社,2006.

[6]中华人民共和国铁道部.铁建设[2010]241号,高速铁路电力牵引供电工程施工技术指南[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[7]中华人民共和国铁道部.TB/10758-2010,高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[8]中国铁道科学研究院高速铁路系统实验国家工程实验室.湘桂铁路扩能改造工程动态检测报告(V3.0),北京:中国铁道科学院高速铁路系统实验国家工程实验室,2013.