见义勇为的民事责任

——日本法的状况及其对我国法的启示

章 程

一、问题的所在

在许多大陆法系国家民法中,见义勇为均位列无因管理范畴之中,但我国法上关于见义勇为则专设《民法通则》第109条:“因防止、制止国家的、集体的财产或者他人的财产、人身遭受侵害而使自己受到损害的,由侵害人承担赔偿责任,受益人也可以给予适当的补偿”,单列于无因管理之外,为专门规定。

在此条专门规定之下,见义勇为者〔1〕本文中见义勇为者、施救者、(无因管理关系中)管理人、受害人均为同义,被救者、(无因管理关系中)本人、受益人亦为同义,下文视语境不同而用不同表述,特此说明。是否存在施救义务?见义勇为者就费用请求权和报酬请求权的法理基础是否有别于普通无因管理?上述两项请求权是否包含损害补偿/赔偿请求权?在法解释上要处理这一系列问题,必须厘清《民法通则》第109条和第93条(无因管理)、第132条(公平责任),以及最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见》(以下简称《民通意见》)相关条文之间的关系。而对于我国见义勇为特别规定在民法体系乃至公私法体系中的地位,则尚需要与他国比较始可确定。

因此,下文首先将分析上述相关条文的构造及其立法沿革,并考察司法实务关于上述问题的立场,确定比较的对象与方法。其次将以日本法为比较对象,介绍日本学说和实务的见解。最后将从比较法的角度重新分析上述问题,解析见义勇为规定在我国法中的体系定位。

二、我国法上的状况

(一)条文构造与历史沿革

《民法通则》第93条位列“债权”一节,为无因管理一般条款,在学界并无疑义,而第109条则通常被看做见义勇为的专门规定。因此在两者关系上,究竟采法条竞合说还是请求权竞合说,乃至规范统合说,多所疑问。〔2〕请求权竞合、规范竞合等法理论,参见朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第552-554页。事实上如果细读条文,就可以发现第93条是“要求受益人偿付由此而支付的必要费用”,而第109条则是在制止侵害而自身损害时,“受益人也可以给予适当的补偿”。仅就条文本身而言,第93条的“必要费用”并不可以当然解释出“损害补偿”,而第109条也并没有赋予见义勇为者以请求权,见义勇为者所有的只是“受益人适当补偿”的给付保持力(抗辩权)而已。

《民通意见》的出台,让两者一般法和特别法的关系趋于明朗。《民通意见》第132条明确规定,《民法通则》第93条的必要费用包括“受到的实际损失”;而《民通意见》第142条则规定“在侵害人无力赔偿或者没有侵害人的情况下,如果受害人提出请求的,人民法院可以根据受益人受益的多少及其经济状况,责令受益人给予适当补偿”,说明见义勇为者对“适当补偿”不仅有给付保持力,还有胜诉权(乃至实体上的请求权)。〔3〕严格说来,此条从法院角度讲,受益人有的也只是程序上的胜诉权,而非当然有实体上的请求权,两者区别在于是否要通过诉讼进行主张,只是实务和学界在此条上多不严格区别两者。

因此,在《民通意见》出台之后,至少从文义上来看,《民法通则》第93条和第109条似乎已变成了单纯的法条竞合,只要符合第109条的构成要件,原则上应当适用该条,如不符则回到第93条无因管理的一般条款。但在民法体系上,第109条究竟是一种“限定必要费用请求额”的特殊无因管理,还是根本就是无因管理之例外?〔4〕我国学者多数认为见义勇为中虽有其他法律问题,但其核心还是一种特殊的无因管理,参见徐武生、何秋莲:《见义勇为立法与无因管理制度》,载《中国人民公安大学学报》1999年第4期;陈林林、姚春芳:《无因管理中的损害赔偿问题探讨——兼及见义勇为行为的“法律救助”》,载《浙江学刊》2004年第5期;王雷:《见义勇为中的民法学问题研究》,载《法学家》2012年第5期。从立法史来看,脱身于委任合同规范下的无因管理条款,似乎从未想要处理紧急情况下的“见义勇为”,从“偿还”这一用语来看,文意上也不包括见义勇为所产生的人身损害。

由此可以看出,见义勇为在我国法上并非一种特殊的无因管理,立法者毋宁是将无因管理的例外情况,予以另外规定、特别处理的。

(二)司法实务的立场

那么司法实务上对见义勇为的适用条文又是如何的呢?笔者利用“北大法意”查询后发现至今为止的案例中,2001-2005年有五例见义勇为案例收于《中国审判案例要览》,除最近2005年的一例并未写明适用条文之外,〔5〕福建省泉州市洛江区人民法院(2005)洛民初字第150号民事判决书,收录于《中国审判案例要览2006年民事审判案例卷》。适用第93条的有两个案例;〔6〕江苏省南通市中级人民法院(2001)通民终字第1521号民事判决书,收录于《中国审判案例要览2002年民事审判案例卷》;浙江省绍兴市越城区人民法院(2002)越民初字第767号民事判决书,收录于《中国审判案例要览2003年民事审判案例卷》。适用第109条的也有两个案例。〔7〕江苏省句容市人民法院(2002)句后民一初字第1112号民事判决书,收录于《中国审判案例要览2003年民事审判案例卷》;河南省南阳市中级人民法院(2004)南民一终字第75号民事判决书,收录于《中国审判案例要览2005年民事审判案例卷》。甚至同收录于《中国审判案例要览2002年民事审判案例卷》这一本的两个案例,也分别适用了不同的条文。

在上述五个案例中,以第93条为判决理由的两个案例,是全额赔偿;适用条文不明的一例和以第109条为判决理由的两例,则是半额补偿。

在笔者查询至2011年一共十二例案例中,包括上述五例在内,以第109条(包括重复使用两条文在内)为判决理由的占多数,最近几乎再无以第93条为判决理由者,而从第109条的判决结果中大部分又都是半额补偿。

1.第93条的适用正当性

第93条的适用空间的存在,其实在一定程度上补足了侵权行为法的漏洞。登载于《中国审判案例要览2003年民事审判案例卷》的浙江省绍兴市越城区人民法院民事判决书(2002)越民初字第767号,就是巧妙适用第93条的适例。该案例中被救助人实为自杀,见义勇为者因救助行为而受伤,法院适用第93条,判令被救助人需要偿付见义勇为者所有损失。

也就是说,当陷入紧急情况或危险处境的原因可以归责于被救助人之时,此时见义勇为者如因救助行为受损害,可依照第93条的必要费用求偿全额损失。因为在此情况下,见义勇为者的甘冒风险构成被害人承诺,〔8〕严格说来,在刑法和民法的学理上,被害人承诺是否能阻却重伤害和生命侵害的违法性,都还有争论,但是在此处甘冒风险的行为中,被救者并不主动对救助者进行侵害,因此在阻却违法性这一要件上应无任何疑问。从而会阻却侵权行为的违法性,其并无可能依侵权行为向有责的被救助人求偿。而按《民通意见》第142条的文义,“在侵害人无力赔偿或者没有侵害人的情况下”——也即只有在“非自陷危险型”见义勇为的情况,始有《民法通则》第109条的适用;而在“自陷危险型”见义勇为的情况,自然要回到作为无因管理一般条款的第93条,事实上该条也不失为补足侵权行为法漏洞的适当条文。

2.第109条的补偿额度与公平责任

在上述十二例判决中,有十例均涉及人命救助,在这十例中,“受益人受益”实际上就是可能被挽回生命价值——不论救助本身成功与否——而可能被挽回的生命价值其实难以计算,因此法官在判决时仅仅考虑“经济状况”。只有在两例为财产救助的情况,法官考虑到即使救助成功,受益人的全部受益不过是被救助财产之全部,因此可能会再去考虑“受益人受益”的多少——通常是限定在受益范围内负补偿责任。〔9〕广东省广州市中级人民法院(2008)穗中法民一终字第2843号民事判决书。

因此,理论上确定补偿额度的真正难点在于确定受益者的经济状况。如上文所述,一般而言,司法实务的立场基本都是补偿额在半数左右,实际是否考虑受益者的经济状况,无法从判决书中推知。可以确定的一点是,法院在判断补偿额度时,从未明文引用《民法通则》第132条双方无过错条件下公平责任的条款。〔10〕截至2010年底,有关见义勇为的司法实务中仅有一例言及第109条的基础是公平责任,为重庆市第四中级人民法院(2009)渝四中法民终字第00274号民事判决书。而在《侵权责任法》施行之前,其实有关第109条的大部分司法判决并非见义勇为,有21例都是立足于公平责任的角度来补充侵权行为法,数量多过纯粹的见义勇为,而现行《侵权责任法》完备之后,这些案件其实都可依侵权行为来处理。当然,“公平责任”本身的理论争议并不少,但在今日无过错责任堪称完备的我国,公平责任在我国民法应严格区别于通常的无过错责任,应已是学界的共通认识。〔11〕参见郭明瑞:《关于公平责任的性质及适用》,载《法学》2012年第5期。

至于在理论上,第109条是否可以归于公平责任,需要看公平责任本身的定位问题,肯否意见也是多所论争。〔12〕持肯定说者,参见汪渊智:《侵权责任法学》,法律出版社2008年版,第59页:持否定说者,参见张金海:《公平责任考辨》,载《中外法学》2012年第4期。但后者将见义勇为完全归于无因管理类型之一,殊值疑问。但过去讨论《民法通则》第132条、今日讨论《侵权责任法》第24条的公平责任之时,通常将其限定在侵权行为领域,如果承认此条有独立存在的价值,至少会去讨论被害人和加害人之间经济地位的不平等,也即一般会去比较双方的经济状况。而第109条的适用,仅考虑受益人一方的经济状况,并不会考虑见义勇为者的情况,因此这是两者之间的显著差别。然而两者之间的共性在于,均已在一般法的层面触及分配正义的问题,通过给予民事法官以裁量权的方式实现一定价值下的资源分配正义。

(三)比较法方法论的注意点

民事法律,特别是一般民法之所以在世界范围内容易进行比较法研究,就是因为其功能单纯,只要是用降低交易成本这个功能去定位相关的制度,几乎一定可以找出在另外一个民法体系中的相关论述。〔13〕这里的民法基本指的是有偿行为法,无偿行为法则因为目的多有不同难以进行简单的功能比较。See Richard Hyland,Gifts:A Study in Comparative Law 69(New York,Oxford,2009).

然而,相对于降低交易成本的交换正义,或者立足于其反面的矫正正义,上文的分析已经揭示第109条会在一般民法的意义上触及分配正义问题。也正因此,下文不得不从更广义的功能比较的角度去考察一些问题——比如就见义勇为而言,是否还有其他实现分配正义的立法,可以补强或限定《民法通则》第109条赋予民事法官的裁量权?将一般私人之间的分配正义赋予司法,赋予民事法官的处理方式,在比较法上究竟处于何种地位,在各项国家权力的功能分配上是否最适?

带着以上这些问题,下文将不仅从民法条文和民法解释角度,更会从民法功能与体制角度来介绍和探讨日本法的状况。

三、日本法上的状况

(一)紧急无因管理的概况

众所周知,现行日本民法受德国法影响深刻,而作为现行法底本的旧民法,则受法国民法的影响。但无论是旧民法还是现行民法,都没有如我国一样在无因管理制度之外设有见义勇为的特别规定,比较类似于见义勇为的规定,是紧急无因管理的规定,规定于现行日本民法的第698条,更远则可追溯到旧民法的第362条。

旧民法对于无因管理的规定只有财产编的第362条,其仅将“当不在者的财产遭受侵害之时,无合意上、法律上或裁判上之委托,而以进行事务管理”,〔14〕参见磯村哲「不当利得?事務管理?転用物訴権の関連と分化(1)」,法学論叢50巻4号(1944年)65页以下的分析,在比较法上,19世纪的普鲁士州法,奥地利民法有同样的立法例。归为无因管理。从此可以看出,日本旧民法相比后来的德国民法而言,采取了自由主义的立场,仅在遭受负面损失的情况下始承认必要的无因管理的成立,对一般的有益无因管理则未予规定,而在无因管理的对象上,也以“财产”为限,并不涉及人身。

现行民法一反旧民法对一般性的有益无因管理的消极态度,参照德国民法订立了较为完整的无因管理条文。〔15〕新旧民法从必要无因管理到有益无因管理立场转变的分析,参见谷口知平、甲斐道太郎編集『新版注釈民法18』,有斐閣1991年版,頁129以下(高木多喜男執筆)。而其中第698条规定了紧急无因管理:“管理人为使本人能够避免其身体、名誉或财产遇到的紧急危害而做出的事务管理,除非有恶意或重大过失外,对因此发生的损害不负赔偿责任。”〔16〕本文若无特别说明,现行日本民法典的翻译均取自渠涛译:《最新日本民法》,法律出版社2006年版。也就是说紧急无因管理除了赔偿责任降低之外,其他的法律构造都要回归到一般无因管理。

不过日本现行民法历经一百一十多年,至今只有一件因为成立财产的紧急无因管理而阻却违法性,从而不构成侵权行为的下级审判决(新潟地判昭和33年3月17日),〔17〕『下級裁判所民事裁判例集』9卷3号415頁。人命救助等紧急无因管理至今未见诉至法院者。

(二)紧急事务管理的要件与效果

紧急事务管理的构成要件包括“他人遭受侵害”和“无法律上的原因”。“他人遭受侵害”,需要从紧急危害的客体、紧急危害的原因与程度这两个方面加以厘定。

如条文所述,我国法上的见义勇为的对象仅包括“财产、人身遭受侵害”的情况,而日本法则单列出“名誉”,而理论上我国法上从“人身”的文义虽能解释出包括名誉在内的人格权,但我国法上无论学说实务,还是在第109条的操作中都未曾看到过这种解释。〔18〕日本现行民法的起草者梅谦次郎就指出,为防止本人名誉受损,在本人不在的情况下登报反驳他人的情况,构成此处的紧急无因管理。但此类情况如果在中国,至少应该已不在见义勇为的范畴。参见梅謙次郎『民法要義卷之三(債権編)』(大正元年版復刻),有斐閣1984年,824頁以下。实际上无论中日,就名誉等人格权尚未发生过紧急无因管理或见义勇为的案例。日本法上的“紧急危害”与我国法上的“侵害”相比,解释上除了包括第三人侵害与无侵害人(天灾)的情况之外,文意上应该还包括本人自己造成紧急危害的情况。至于紧急危害的程度,学说原则上认为与民法第720条侵权行为中紧急避险与正当防卫的程度相当。〔19〕谷口知平、甲斐道太郎編集『新版注釈民法18』,有斐閣1991年版,239頁(金山正信執筆)。

紧急无因管理作为无因管理的一例,除“紧急危害”之外,在构成要件上与一般无因管理并无不同,也必须符合“无法律上原因”这一构成要件。也就是说,在日本法无因管理一元构造的体系下,紧急无因管理者也不可能负有救助义务,一旦负有救助义务,也就不成立紧急无因管理。

紧急事务管理的法律效果需要从是否阻却违法性、受损害的求偿权和报酬请求权等三个方面评价。在日本法上,除非恶意或重大过失,紧急无因管理本身就会阻却违法性,侵权行为也因此不会成立,此为鼓励民众进行他人紧急无因管理的一项规定。我国法上并无类似规定,但赔偿责任涉及立法政策问题,立法若未表明态度,法官很难逾越立法和司法的分权,以法解释的方法让轻过错的见义勇为者免于侵权责任。

关于受损害的求偿权,《日本民法》第650条第3款规定:“受托人在处理委托事务中,非因自己过失而受到损害时,可以请求委托人对其赔偿”,也就是说如果有委托合同存在,受托人有损害赔偿请求权。与此相对,无因管理并没有类似明文规定,日本多数学说也并不认为此处应当如德法民法一样类推委托合同的规定。因此管理人/被救者自身受损之后的求偿权,在日本法上则还是要回到无因管理的一般规定,也即看其是否属于民法第702条的“有益费用”。〔20〕鳩山秀夫『增訂日本債権法』,岩波書店1924年,776頁;末弘厳太郎『債権各論』,有斐閣1918年,920頁;我妻栄『債権各論下Ⅰ』,岩波書店1972年,922頁。

对此,多数说系预见可能的类型化说。其认为,“有益费用”并不概括受人身损害。多数学说认为,民法的无因管理制度只是在被救者预见可能的范围内处理费用返还的问题,而并不概括性地处理被救者和被救者之间的人身损害分配。〔21〕谷口知平、甲斐道太郎編集『新版注釈民法18』,有斐閣1991年版,239頁(高木多喜男執筆)。具体说来,应当看施救者/无因管理人在实施管理行为之时,是否预见到可能发生的损害,并将其计算在内进而决定进行施救。比如为抢救溺水者而污损衣物,一般就属于“有益费用”,至于说因此受伤的医疗费用,一般则被认为是“偶发的费用”,不在被救者预见可能并计算在内的范围之内。〔22〕末弘厳太郎『債権各論』,有斐閣1918年,920頁注31;我妻书922頁。因此“有益费用”概念下究竟包含多大的求偿权,应当根据具体情况类型化处理,但多数学说均认为,因此死亡而产生的费用及一般情况下因受伤产生的费用并不在“有益费用”之中。〔23〕四宫和夫「委任と事務管理」,『谷口知平教授還暦記念不当利得事務管理の研究2』,有斐閣1971年,315頁以下。

与上述多数说相对,早期的少数学说认为应当无因管理对于损害赔偿的处理与委托合同相同,承认本人的赔偿义务。〔24〕小池隆一『準契約及事務管理の研究』,慶應義塾大学法学研究会,352頁;松坂佐一『事務管理不当利得』,有斐閣1973年,6頁。另外,早期的一些民法大家如末弘严太郎教授和我妻荣教授,虽然认为在解释论上无法在有益费用概念下尽数认可损害赔偿,但在立法论上,因管理在此处应当考虑与委托合同的关系,在损害赔偿上或应与委托合同相同,〔25〕末弘厳太郎『債権各論』,有斐閣1918年,920頁注30。或略低于委托合同即可。〔26〕我妻栄『債権各論下Ⅰ』,岩波書店1972年,922頁。我妻在无因管理有益费用的解释上,比较积极,在救助溺水人的情况,其认为因此受损而生的医疗费用都应该在可预见的范围内,当然此说也是少数说。

原则上依照无因管理的规定,通说认为被救者并无报酬请求权。除非有特别法上的规定(如海难救助,参见《日本商法》第800条),一般认为只有被救者自身的职业或营业范围内实施的行为(如医生),才可能有报酬请求权的问题。〔27〕四宫和夫「委任と事務管理」,『谷口知平教授還暦記念不当利得事務管理の研究2』,有斐閣1971年,313頁;小脇一海「事務管理の効果」,『谷口知平教授還暦記念不当利得事務管理の研究1』,有斐閣1970年,380頁以下。但是在法理上,通说认为此种报酬请求权也应当归入被救者所支出的“有益费用”之中。

(三)公法上的补偿与救济

跳脱单纯的民法无因管理框架,在广义上上述施救行为应该如何救济,民法/警察法学者广中俊雄教授的意见颇具代表性。广中教授认为,类似救助活动属于必须站在社会整体的角度去考虑之事,因此国家应当首负其责,完善公共救助活动体系,警察、消防等部门有公法上之义务,应成为第一位的责任承担者。而当一般人承担本该属于警察、消防的责任之后,对其损失也应该利用公法层面补偿制度来对其进行救济。〔28〕広中俊雄「人命救助と救助者の損害」,『民法論集』,有斐閣1971年,181頁以下。

按照《警察职务协力援助者灾害给付法(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律)》(1952年),协力援助警察职务者在此过程中——对事实上正在执行职务的警察进行协助——遭受损害,中央或地方国家机关负有灾害给付之责任,按照该法第5条规定,给付内容包括疗养给付、伤病给付、残障给付、遗属给付、丧葬给付、误工给付等。对海警进行职务上之协力援助者,亦设有相同制度(《海警职务协力援助者灾害给付法(海上保安官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律)》(1953年)。

上述两部法律在1959年修改之后,进一步扩张了其适用范围:对于杀人、抢劫、盗窃等侵害生命、身体、财产的现行犯,在普通警察和海警不在场之时,一般人对受害人如果实施救助,其损害补偿有上述二法的适用。

《警察职务协力援助者灾害给付法》在1961年修改,对一般性的救助行为全面适用。按照修改后的第2条第2款,“对因水灾、山难、交通事故等事故陷于或即将有生命危险之人,不顾自身危险,并非基于职务进行人命救助者”,均可适用该法。作为公法上补偿的前提,被救者是否该当协力援助者,需要由该救助者所在的都道府县的公安委员会进行认定。

依照《消防法》第25条第1款、第2款规定,火灾发生时,火灾现场附近的人对消防、人命救助等消防工作负有协力义务,因此并不该当无因管理,如因此死亡、受伤,则依市町村条例规定对其本人或遗属进行损害补偿。

可以看出,除《消防法》的特殊情况之外,在一般性人命救助和重大财产犯罪现行犯的情况,公法上对施救者都会有相应的行政补偿。对于行政补偿不足的部分,多数民法学者认为,应考虑修改特别法以增加给付额的方法来,而不应回归到民法无因管理中“有益费用”做扩张解释。

(四)规范内外的差异

日本法上真正可称为见义勇为,是负有救助义务者之外的一般社会人,在求偿上一般作如下处理。如果是财产损害,一般可以无因管理的必要费用向被救者求偿,因其法律构成为无因管理,故无论救助行为是否成功,只要证明其确为必要费用,均可求偿。如果是身体损害,通说认为并不属于无因管理的必要费用。如果符合《警察职务协力援助者灾害给付法》等法律,可被认定为“协力援助者”,则可获得来自国家的行政补偿,如无法被认定,则再无其他救济方式,仅能回归到一般性的社会救助和社会保障。对于见义勇为者的报酬请求权,日本法认为在无特别法的情况下,只有救助者系属特别职业如医生等情况下,方可在必要费用概念下请求报酬,一般人则没有报酬请求权。此外,需要注意如果因身体损害导致误工的费用,原则上不属于此处的报酬请求权问题,而属于因身体损害而衍生的误工费用,需要回归到其是否公法上的“协力援助者”,判断其是否得以行政补偿获得救济。

从上文的分析可以看出,在见义勇为规范的背后,日本法公私领域的界面与我国法并不相同。这种不同可以分为以下两个层面。

第一个层面是领域上公私界面的不同。日本法认为发生天灾等事故之时,第一位的责任者应该是国家,所以首先发生的是公部门和被救者之间的公法关系,一旦施救者承担起公部门角色,则其因此所受之损害,由行政补偿来处理。

第二个层面是工具上公私界面的不同。在日本,不同经济地位归于典型的公法领域,不会用一般民法来处理分配正义问题——特别民法则因其政策取向规制手法有所不同,但通常消费者法等特别民法仍不会处理分配正义问题。

另外一个隐藏在规范背后的问题,也是日本为何几乎没有见义勇为成讼的原因,还在于日本在事实层面比较完备的公共保障。第二个观察点是社会保障制度的健全与否。在日本,除了上述公法补偿之外,由于国民健康保险在内的社会保障和社会救济制度相对完备,对民法上的救济也就不是那么迫切。〔29〕当然,不可否认的是可能还有中日两国法文化与纷争解决方式的原因,特别是见义勇为多是发生在熟人之间的诉讼。有关日本在此方面的研究,可参星野英一編『隣人訴訟と法の役割』,有斐閣1984年版,篇幅所限,此点讨论本文在此割爱。

四、从比较法视角审视我国法

(一)义务的分化构造

如上文所分析的,非但见义勇为本身不是特殊型无因管理,而且第109条处理的仅是“他人侵害或无侵害人”时见义勇为的问题,如果加害人就是本人,则并非第109条的文义空间所可及,此时的见义勇为也并不是公民的义务,自然不构成法律上的原因,条文的适用就要回归到第93条的一般无因管理。

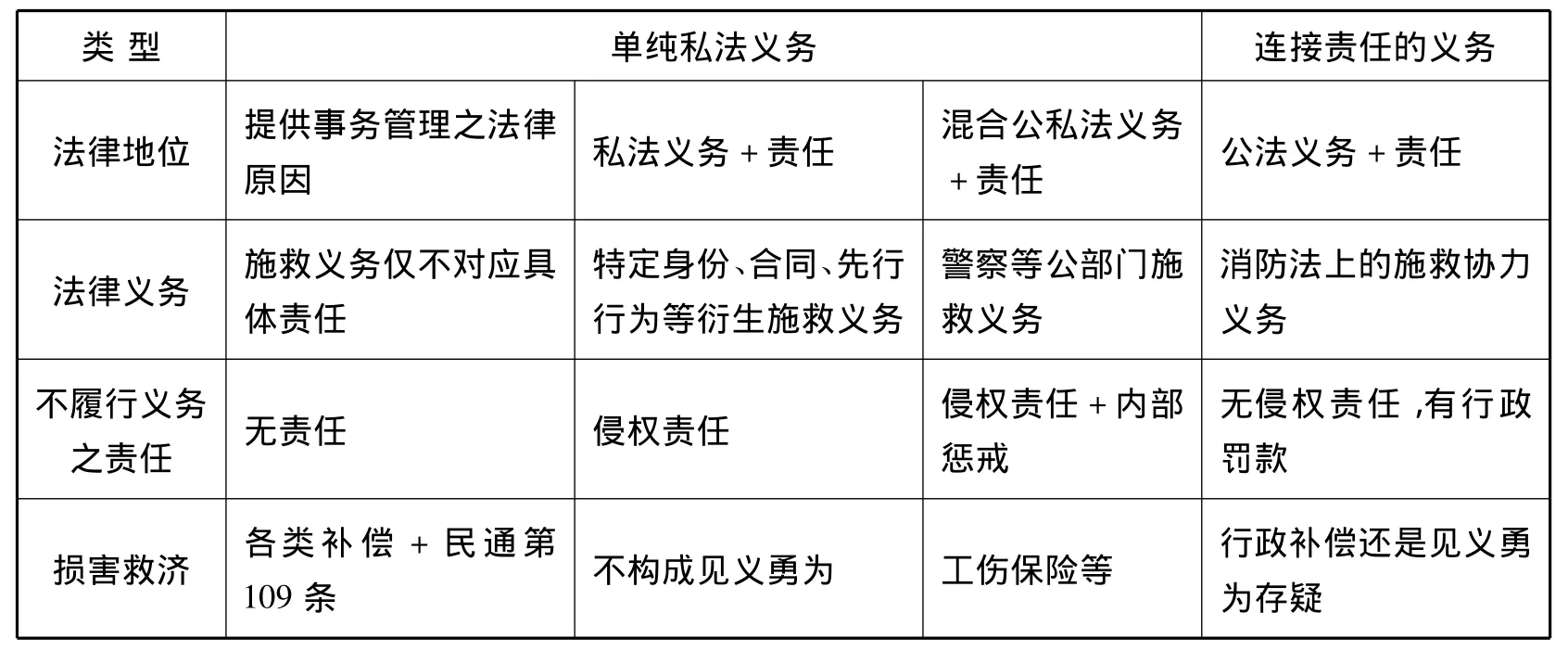

下文就尝试根据不同的法政策,将义务承担者和承担方式——是承担公法义务还是私法义务,如生损害如何救济——再予以细分,分为四类主体,列表如下。

类型 单纯私法义务 连接责任的义务法律地位 提供事务管理之法律原因 私法义务+责任 混合公私法义务+责任 公法义务+责任法律义务 施救义务仅不对应具体责任特定身份、合同、先行行为等衍生施救义务警察等公部门施救义务消防法上的施救协力义务不履行义务之责任 无责任 侵权责任 侵权责任+内部惩戒无侵权责任,有行政罚款损害救济 各类补偿 +民通第109条 不构成见义勇为 工伤保险等 行政补偿还是见义勇为存疑

其中归于第一类的一般人的施救义务并不对应具体责任,一旦进行施救,则可以就损害主张第109条的救济,也可以依各地方立法申领见义勇为金。

第二类人是基于特定身份、合同、先行行为等法律关系,负有民法上的施救义务,如不实施救援便会落于侵权行为,但即施救,因其特定法律关系存在,也无法主张见义勇为的成立。

第三类是警察、消防等公部门,其施救义务混合公私法层面。被救者可以令其承担可请求不履行责任的施救义务,也就是不作为的侵权责任,而另一方面警察如能施救不施救,也将面临行政系统的内部惩戒。当然在施救过程中如遭损害,警察一般有相应的公法上的补偿,因此在执行公务之时,一般并不成立见义勇为,也无法适用第109条。

最后一类是在特定情况下的普通民事主体,如日本消防法中课以其施救的协力义务的民事主体,在我国消防法上也有类似条文(第44、45条),如不协力还可能被课以行政罚款,但正因协力义务指向国家,因此即使义务违反,被救者也不能就此主张侵权责任的成立。不过相比日本法,我国并没有规定协力义务者一旦受损害有何公法救济,理论上如果不履行义务有行政罚款,则评价应该一致,在受损害时得到相应的公法上的行政补偿;但在目前无行政补偿的明文立法之时,解释上宜让其成立见义勇为似较公平。

因此在解锁义务之后,可以看到真正要适用见义勇为条款的应该是第一类和第四类民事主体。

(二)适当补偿要如何操作

上文言及,《民法通则》第109条在具体操作之时,多半判以费用折半补偿,参考指标相当不明朗,下文尝试建立一定操作顺序和标准,以使得此条的操作透明化。

《民通意见》第142条在“适当补偿”时,限定其应在“侵害人无力赔偿或者没有侵害人的情况下”,由该条文的反面解释可知,只要侵害人赔偿满足受害人需要,受害人则对受益人无请求权,可知此处的补偿目的在于损害填补,因此如既有的其他补偿已经满足受害人需要,应可以不用再由受益人来补偿。日本法上以公法补偿覆盖人身损害的“公法优先”的方式,似乎值得我国参考——在确定受害人补偿需要之时,是否要将社会救济性质的急难救助或补偿性质的民事赠与纳入考量范围之内?

笔者认为,在此必须分清我国的急难救助、民事赠与和日本法上行政补偿的关系。急难救助系属政府提供之社会救济,并非行政补偿,原则上应当有最后性,反而在民事救济之后;而民事赠与则并无此限制,因此具体操作上,急难救助不应在被救者补偿之前发放,而民事赠与如果发生在被救者补偿之前,则可以在确定受害人补偿需要时扣除之。〔30〕需要注意的是,这里应当从实质上去认定见义勇为者受到的其他补偿性质究竟为填补损害还是行为奖励,而不宜以简单的名义来断定。

我国的司法实务已经很清楚地区分了财产受益与人身受益的情况,前者以所救助的财产范围为受益人受益范围,在后者则不需确定受益人受益范围,值得以之为标准。但是此处的问题是,如果救助行为失败,是否还能请求?日本法上对人身损害的行政补偿,并不以救助行为是否成功为对象,而财产损害因属于无因管理之费用,其请求亦不受管理行为本身是否成功影响。〔31〕四宫和夫『事務管理不当利得不法行為(上卷)』,青林書院新社,34、35頁。

我国法上见义勇为并未采无因管理构成,因此“受益人受益的多少”在文义上解释为“可能受益多少”或“实际受益多少”皆有可能。上引司法实务中人命救助的案例均未有救助行为失败的情况出现,但是财产救助是以所救助财产范围之总额,而非救助者实际救助之财产为“受益人受益”标准,似乎可以推测“可能受益多少”是一个更可能的解释方向。

然而第109条操作的最大黑箱,还是受益人“经济状况”这一因素,在能查到的见义勇为判决书中,都没有关于受益人经济状况的论述。实务中一般就是不论受益人实际的经济状况,均判令折半补偿。

但是,必须要注意到以下几点。首先,上文言及需要确定受害人的补偿需要,折半补偿是就受害人的所有损害折半,而非将接受其他损害填补之后差额部分折半。其次,如果受害人接受其他损害填补已经超过损害补偿的半数,则受益人只需要填平剩下部分即可,因为此处的补偿意不在奖励见义勇为者使之得利。最后,折半补偿的前提,是建立在受益人“经济状况”的一般推定上。在具体裁判中,法官宜将证明具体经济状况之责课以受益人,如提供低保证明、纳税单据等文件以供裁判参考,若无类似文件,则以折半补偿为原则裁判,如此既可提高裁判结果的透明度和可预见性,也可免去对法官没有资源处理分配正义问题的指责。

(三)结语:方法论上的未尽课题

如果将我国民法上的见义勇为制度对比德日民法,可以发现此处的补偿制度在比较法上是一个异类。从我国法的特殊性上看,见义勇为制度至少可以从三个不同的面向去观察:首先,见义勇为本身在我国法文化甚至法制度上,有不同于他国的历史脉络,这是传统中国法制史的面向;〔32〕参见郑显文:《中国古代关于见义勇为的立法》,载《中外法学》1999年第6期。其次,见义勇为在民法中“义务化”的过程,与我国继受苏联的社会主义法制,有相当大的关系,这是社会主义法研究、法律继受的面向;〔33〕有学者指出,我国见义勇为的立法其实正是起源于苏联,参见王竹、郑小敏:《我国侵权法上公平责任的类型化研究——兼评〈民法通则〉第132条在公平责任中的地位》,来源:http://www.iolaw.org.cn/showNews.asp?id=16862,2013年4月10日访问。最后,见义勇为在学说上长期被归为特殊无因管理的一种,第93条和第109条在实务中也经常混用,这是我国近二十年来对大陆法系民法学说继受、理论继受的面向。

上述三个面向各有交织,比如传统中国的公私领域和社会主义法制的公私领域分界,就在我国法中以一种结合方式留存下来;这三个面向各自也内含乾坤,比如在1980年代的民法起草中,我国立法者对大陆法系无因管理知之甚多,却在《民法通则》及《民通意见》中均采用简约立法方式,其实是刻意保持弹性,对大陆法系诸国的制度继受、学说继受抱持警惕态度,学界自不可不察。〔34〕在当时大多数起草者都参与编写的教材中,无因管理部分所述甚详。但如本文前述,即使是第三、四稿草案中,无因管理的条文也只有一条,为何会产生此种差异,是否立法者故意留白,都是立法史研究上的课题。参见佟柔:《民法原理》,法律出版社1983版。篇幅所限,本文无法将这三个面向一一剥离,次第分析。陋如本文者,如果在分析方法和问题意识上,能给以比较法研究我国法的学者们提个醒,那么这篇小文的目的也就达到了。