缘地诗学:文学地理学视野下的黄佩华小说创作研究

李志艳

缘地诗学:文学地理学视野下的黄佩华小说创作研究

李志艳

文学地理学研究是当下学术界的研究热点之一,而从文学地理学来研究黄佩华小说创作尚处于起步阶段。是以本文立足于此,全面透析黄佩华小说创作之审美经验、审美信息、叙事话语和美学视镜,不仅能以黄佩华小说创作研究为典型案例,探索文学批评的新方法、新模式,亦是对文学地理学、黄佩华小说创作研究的一次回应与推进。

文学地理学 黄佩华 小说创作

Author: Li Zhiyan,

is from the Literature College of Guangxi University, specializes in literature theory and cultural criticism.黄佩华是广西籍壮族作家,发表了一系列影响力很大的作品,如《远风俗》、《公务员》、《杀牛坪》、《生生长流》、《南方女族》等,并且也斩获了第二届、第四届、第五届壮族文学奖,第一届广西独秀文学奖,第二、三届广西少数民族文学“花山奖”,获第四届、第五届广西壮族自治区政府文艺创作“铜鼓奖”,全国第四届、第七届少数民族文学“骏马奖”等。但甚为可惜的是,目前学界对于黄佩华小说创作的研究还处于非常薄弱的阶段。虽有刘永娟、黄伟林、马相武、陈金水等作为代表,然研究者地缘因素较为单一,且响应者寥寥。另一方面,文学地理学是中国本土化的学科,关于文学地理学的学科建设、研究方法以及批评实践都是目前学术界的研究热点,梅新林认为:“人类与地理的天然亲缘关系,不仅激发和塑铸了人类的空间意识,而且也为文学与地理学之间的有机融合提供了潜在的可能性,因而以文学空间形态为重心的文学地理研究,实为一种回归于这一天然亲缘关系之本原的学术行为。”(梅新林)是以从文学地理学的角度来研究黄佩华小说艺术创作,不仅是对文学地理学批评实践的回应,更能在研究方法、批评范式的新建上对黄佩华小说创作研究起到一定的推动作用。

一、审美信息的地理实体性:黄佩华小说的构成基质

当下,第六次科技革命悄然兴起,“从科学角度看,可能是一次‘新生物学革命’;从技术角度看,可能是一次‘创生和再生革命’;从产业角度看,可能是一次‘仿生和再生革命’;从文明角度看,可能是一次‘再生和永生革命’。”(田心)在此次革命中,生命科学是基础和核心,信息化技术与纳米技术是主要角色。生命科学的发展和信息化技术的昌盛迫使文学艺术的本体论研究发生了转变,让·贝西埃(Jean Bessière)早就批判了“文学是由语言决定的”思想,提出应该从“言语身份”和“标准交际”的维度来界定文学,从而根据“标准交际轮”之“信息、陈述和理解三条材料线索”(贝西埃15)来进行文学批评和研究。审美性与特定符号系统的可表征性宣示了文学信息的独特性,而就从产生而言,它离不开作者的审美经验。艺术家往往“不受一成不变而先入为主的规则的阻碍,通过他们的作品而将经验的所有方面和阶段都包括进去。”经验的形成是通过特定“时间”、“空间”(杜威 209—230)与艺术家能动性的行为反应关系来决定的,且所谓特定经验时空在本原上指的就是地理的实体性与运动变化属性。依此来看,地理(时空)—作者—审美经验—审美信息—艺术构成已经成为当下艺术研究的新模式,这意味着黄佩华小说创作研究须率先关注作者成长经历。

黄佩华人生经历的阶段性与发展性比较明显,1957年出生于桂西北西林县;1971年参加工作,主要担任过西林县通讯员县委秘书、宣传部长等职;1982年成为广西民族学院(现为广西民族大学)干训部政治班的学员,1982年开始发表文艺作品,1983年9月成为广西民族学院(现为广西民族大学)一名全日制大学生;1987年调到三月三杂志社任编辑、编辑部主任、社长兼总编辑等职;1995年加入中国作家协会,2001年当选中国作家第六次全国代表大会代表;2004年从鲁迅文学院第三期中青年作家高级研讨班结业;2008年调入广西民族大学工作至今,后又到过欧美一些国家。因此,黄佩华的人生经历可以用简单的县城经历、省城经历、中国经历和世界经历来概括。在这一履历中,作家创作的不断成熟、视野的不断开阔、人生境遇的不断拓展都显而易见。然与之相悖论的是,作家的创作视野始终没有离开过广西、西林、壮族,表现出鲜有的地理恒定性与唯一性。学术界研究也多对黄佩华小说创作贯之以“红河家族叙事”(红河家族叙事与乡村现实主义),甚至连黄佩华也自省式认为自己小说创作“桂西北叙事风格”(《我的高地情结——兼谈桂西北叙事》)明显。是以破解地理之谜成为黄佩华小说创作研究的关键。

刘扬忠提出文学地理学就是“通过文学家(包括文学家族、文学群体和流派、文学社团、文学中心等)的地理分布及其变迁,考察不同的自然地理环境和人文环境对文学家气质、心理、知识结构、文化底蕴、价值观念、审美倾向、艺术感知、文学选择等构成的影响,以及通过文学家这个中介,对文学作品的体裁、形式、语言、主题、题材、人物、原型、意象、景观等构成的影响,同时考察文学家所完成的积累,所形成的的文学传统,所营造的文学风气等,对当地的人文环境所构成的影响。”(刘扬忠 6)这其中包含的主要问题是文学地理蕴含自然地理环境和人文环境两个维度;这两个维度通过影响艺术家来影响艺术作品的符号显现;文学地理与艺术创作存在着双向建构性与与之相契合的功能关系。就黄佩华小说创作实际情况来看,小说集《南方女族》、《远风俗》;长篇小说《生生长流》、《杀牛坪》、《公务员》,甚至包括他的民族文化丛书《话说壮族》、传记文学《瓦氏夫人》等都不脱离广西,甚至是西林县语境。

黄佩华曾说过,他花了十年的时间创作了三部长篇小说,《生生长流》、《公务员》、《杀牛坪》,“和以前写的诸多中短篇作品一样,我的小说无不怀有浓重的家族情结和河流情结。而我所表现的这两种情结都与一个地域有关,那就是桂西北高地,”“这里不仅是我的出生地,也是我精神的故乡,一直以来,源自这块地域的一切记忆和发生的一切变化,都让我的创作深受影响。”(《我的高地情结——兼谈桂西北叙事》)具体来讲,黄佩华的河流情结是指流淌在他家乡的红水河与驮娘江,红水河“桀骜不驯”、驮娘江则“温婉柔顺,风情万种”得“像一个腼腆的美少女”(《红土地随想》),它们不仅是黄佩华小说艺术描写的对象,更是他身体、灵魂的肌骨和多层次故乡。

文学地理首先指向的是自然地理环境,它具有特定的物理空间属性,它对人的生物学影响早就为达尔文(Charles Robert Darwin)所证明,并且渐次形成人们产生情感等心理活动的生理条件和行为范式。桂西北地理面貌风格迥异的红水河与驮娘江直接形塑了黄佩华艺术创作的二元辩证性方法、精神气质和美学风格。是以在《远风俗》、《杀牛坪》、《公务员》、《南方女族》等所有小说中,一方面黄佩华从不回避自己对那片故土的依恋与热爱;另一方面却并不因此而秉持偏执性价值立场,他的小说多以平实客观的描写、深入直接的剖析、多维而立体的呈现而构成冷峻却又深情的悖论性创作立场与风格。

其次是人文环境,即文化地理,它是一个包括了经济、政治、科技、文艺、文化等诸多要素的复合构成。从人类社会发展史来说,自然地理向文化地理转化主要得益于人类的生存生活-经济生活行为,它依据于自然地理,二者形成为互相建构的历史形态与发展关系。黄佩华说过红河(红水河)的颜色来自于云贵高原喀斯特地貌表层的红壤,这些地区森林稀少,植被裸露,山地沟壑纵横,坡陡土浅,农业多以玉米高粱红薯为主。红河两岸聚居着上百万的壮、汉、布依、瑶、苗等各组人民,他们共同创造和发展了红土地文化,红河也成了一个多种文明融合、多类文化共存的巨大载体(《涉过红水》)。在黄佩华的小说中,虽无刻意凸显文学创作中的民族文化要素,但在无意识间,民族文化业已从其灵魂骨髓间溢出,跃然纸上。如《杀牛坪》中对“牛”的情感,《南方女族》中对于生命哺育与传承的至高观念,都难以脱离壮族文化色彩。

再次,文学地理的形成使得地理超越既定的物理空间成为可能和实在。由于文化构成因素的复杂与不同、文化话语权力的强弱、文化自身的功利属性与被工具化境况,文化地理逾越自然地理蜕变为一种符号和象征。这对于黄佩华来说,一是无论黄佩华身处何时何地,文学地理都是作者与特定地域不可割裂的血缘性纽带,它不仅显示了作家和艺术本身的原生性生命场域,更贯连起其背后深远绵长的地域文化发展史;一是超越性,黄佩华对于文学地理的唯一性坚持并不意味着固守,相反的是艺术思考的不断深邃化与普世性。早在1991年就有学者盛赞他:“超越了写实的基础阶段,达到了形似有状而不似实状却更胜于实状,体似有色而不似真色却更胜真色的艺术境界。”(阳晓儒)而就某些具体作品如《生生长流》而言,其超越性不仅表现为红水河与农氏家族的生命源流关系与史络发展,更是一种立足于此的灵魂自省与剖析;一是以前两者为基础,对于当代文学创作而言,黄佩华的小说创作更是对自我与艺术身份的定位、确认与坚持,也更是一种创作立场和价值观念的卓然显现。

所以说,无论是桂西北叙事还是河流情结,在逻辑上都源自于黄佩华审美经验的地理具体性与实在性,以此为基础形成的审美信息,不仅形成了文学地理—作家—审美经验—审美信息生命本体性关联,也更意味着对于小说的文本实践化提出了潜在的规约性要求与期望。

二、“活地”表征:黄佩华小说叙事话语的言说与被说

审美信息的文字符号化表征即文学,在叙事学角度上,热奈特(Gérard Genette)认为:“故事和叙述只通过叙事存在”,“分析叙述话语主要是研究叙事与故事,叙事与叙述,以及故事与叙述(因为二者是叙述话语的组成部分)之间的观念。”(热奈特 9)而卢特(Jakob Lothe)干脆将“叙事话语”归纳为“话语(récit)”、“故事(histoire)”和“叙述(narration)”(卢特 4)。而在文学地理学的研究视野之下,则是要研究立足于文学地理基础之上所形成的审美信息在这些问题范域中的话语呈现及其相互关系。

首先,关于故事,它是指叙述话语中被言说的各种矛盾和事件,在文本中“故事可以被看成为一种编排(ordering)的结果”(巴尔 91),它包含了故事的选择维度、故事的构成和编排方式等基本维度。就黄佩华的小说创作而言,首先,故事选择的亲地性,黄伟林认为:“迄今为止,黄佩华最重要的小说主要以驮娘江和红水河为背景,河流成为他小说创作中最为生气勃勃、源远流长的元素。”代表性作品就是“《红水河三部曲》”——“《红河湾上的孤屋》、《涉过红水》、《生生长流》”(黄伟林)。黄佩华小说故事空间与时间的清晰度,使其小说从创作源头上就表现出浓厚的现实主义特征。与传统的现实主义小说相比,黄佩华并不局限于细节真实的呈现与时间维度上空间历史性变化展示,而更注重地理诗性点染与故事主题表现的契合性。故而在《生生长流》中,红水河上的故事发生与祖父农宝田的性格形成及其命运走势;《红河湾上的孤屋》中因为红水河涨水所引发的生命溺亡故事及其主人公对此的行为反应,都暗含了黄佩华小说故事选取的地理决定论取向。其次,地理及其相关性因素不仅构成了黄佩华小说故事之行为动作的物理性场景,并提供了故事发生的逻辑必然性与历史文化厚度。《生生长流》里农宝田眼中的红河景象;《红河湾上的孤屋》中对于红水河泛滥的场景刻画;《南方女族》之《倾斜的吊脚楼》中对于“吊脚楼”的景物描写等,都提供了故事行为动作发生的实体性承载与语境场域,并且由此而紧密关联的文化要素也被楔入其中,马相武在谈到《生生长流》时说:“作者并未着力于民族风情和异域风光。虽然民族乡土的历史痕迹依然存在,那也许是汉壮文化融合与民族共处的缘故。”(《红河家族叙事与乡村现实主义—评长篇小说〈生生长流〉》)民族文化来源于文学地理的历时性发展与积淀,反过来又催生了黄佩华小说故事的发生发展,赋予了其底蕴厚度。再次,故事的编排其实在文本中指向故事发生发展的逻辑序列,在深层次上是指向编排背后表征出来的规律理性。从黄佩华的中篇小说和三部长篇小说来看,人物性格成为小说故事编排的主导力量和发展逻辑。而人物性格又以人物与地理环境的主客观反映作为恒量与变量来形塑和促导。进一步来讲,红水河和驮娘江的地貌形态成为了黄佩小说人物性格二元性的典型性象征,或顺应性遵从履行,或逆反性龃龉抗争。如《南方女族》之《婚变》中七妹对待婚姻、爱情和生命繁衍的接受认可;《杀牛坪》中“我”(牛蛋)的爱情观和对于杀牛坪经济发展的辩证态度等。是以从根源上讲,黄佩华小说故事的编排就是立足于人-地关系反应基础之上所形成的性格逻辑和民族文化观念,二者辩证一体。

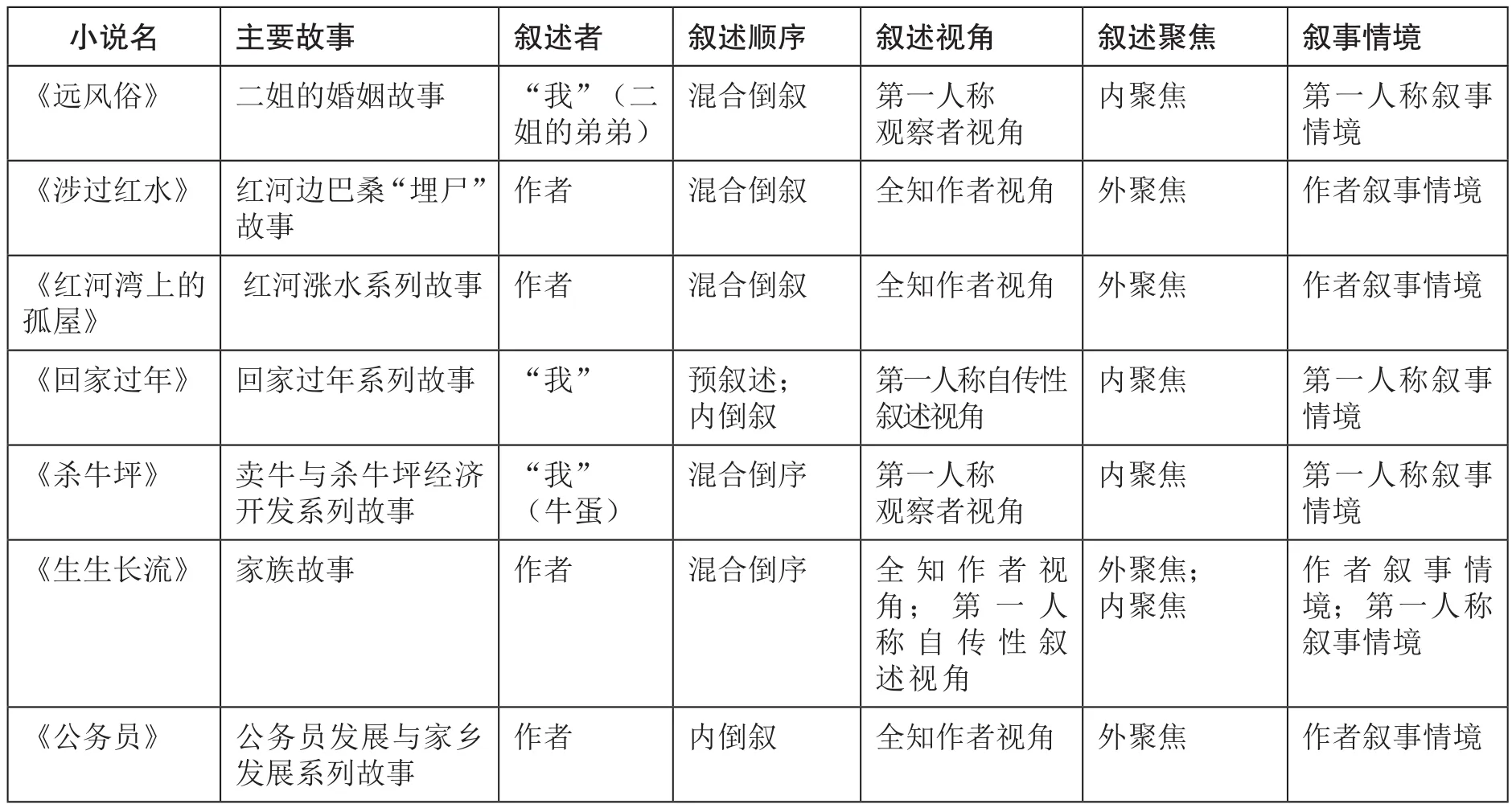

其次,关于叙述,又称之为叙事,就是指故事写作、表现的程序与相关规律。叙述是一个异常复杂的问题,从目前学术界关于叙述的研究成果来看,叙述具体指向虽然有偏差,但依然离不开“叙述者与故事”这一“最本质本质关系”(罗钢 158)所引发出来的系列问题,包括叙述时间、叙述视角、叙述聚焦、叙述方式等,从而以此来确立作者—文本—读者三者之间的基本关系。现以黄佩华代表性中篇小说《远风俗》、《涉过红水》、《红河湾上的孤屋》、《回家过年》,长篇小说《杀牛坪》、《生生长流》、《公务员》等为例做一简单统计,见表1。

表1 黄佩华主要小说叙述要素统计表

从以上统计可以看出,①黄佩华往往注重对于自我审美经验——审美信息的直接性传达和呈现,而“家乡”作为一种文学地理的时空场域向度和文化向度成为其核心载体。②在叙述者上,黄佩华小说基本都采用作者叙事,或和作者紧密关联的“我”来叙述,这意味着作家在极力控制文本对于审美信息的传达及与之相表里的故事发展序列、意义显现视角和方式。由于叙述者身份的清晰化和内外文本统一的属性,宣示了黄佩华小说浓郁的生活基调、文本叙述的可信度和审美信息传达的有效性,具有典型的地域特征和史学色彩。③黄佩华小说主要采用了内倒叙、混合倒序的叙述顺序,这一方面能够使得故事的发生发展具有生活同构性与运动同向性;另一方面,混合倒序又能形成对单纯内倒叙叙述不完整的自然补充,多种叙述顺序技巧的运用能够提升小说故事的发展完备性与丰厚性,故事本身及其意义目的成为制导因素。④叙述者、叙述视角、聚焦方式直接形成了黄佩华的叙述情境,即第一人称叙事情境和作者叙事情境,前者强调小说人物世界和叙述者世界统一的基础上,读者能够被叙述者轻易带入故事之中,幻化为故事的参与者角色之一,从而获得感同身受的审美经验和审美体会。对于后者则形成叙述者对于读者直接诉说状态,在此之中,读者极易成为宏观范畴的观察者与反思者,从而在对整个故事在倾听、全面掌握和理解的基础之上形成理性批判。总的来说,黄佩华极力想把读者带入那情感氤氲、书画一体、鸿蒙天成的原生性文学地理语境之中,但时时警醒读者出乎其外,实现感性体悟与理性思索的统一性与升华性。

再次,关于话语,“是事件的口头或书面的表述。用简单术语讲,话语是我们读到的,即我们直接接触的文本”(卢特 4),话语是故事和叙述的文本实践化表征。周宪认为目前话语研究契合凡蒂克(Teun Adrianus van Dijk)所提出的三种主要方法:① 集中在话语“本身”,就是集中于文本或交谈的结构;②话语和交往作为一种认知来研究;③聚焦于社会结构和文化。并强调指出话语范式的文学理论努力重构了三级不可分离的复杂关系,把这种关系性的分析和解释当做文学研究的基本任务。(周宪)在小说中话语主要是指故事人话语和叙述人话语,以此来看黄佩华的小说创作:首先,对于故事人话语来说,黄佩华小说实现了话语、人物性格、民族文化、地理境况的统一性。如《生生长流》中农宝田的一段话:“学外国话也这么紧张,笨卵!我以前赶鸭子下安南(越南)进出几趟就混熟了,人家特没敢赚我什么便宜。唉,迷上外国话就不回来和我过年了。”《公务员》中吴启明有一段关于为家乡修桥的对话:“建军他有想法,这个很好。不过,搞这么大的工程,不能光靠热情,还要靠各方面的支持。建军,我回去也帮你打听打听,看看有可能的话帮你争取一下。”对于农宝田来说,自身亲身经历、家族长辈地位、以及地域民族文化中对于“过年”的高度重视,使得农宝田的话语在面对社会发展变化及其过年这件事情上显得粗鲁却又大气、张狂却又有些无力、目空一切却又难免哀伤怼怨。而对于吴启明则更为复杂,对其话语的前一个句号表明他是一个领导,首先对一个相当于下属(建军)的意见做了评价。尔后是话锋一转,言明事情操办的难度,这显示了吴启明领导职务的位轻权亦轻,及其久居官场的世故圆滑。之后话锋再转,又显示出吴启明不忍拂逆家乡殷切期盼之情,以及立足于家乡深爱的不遗余力。其次,就叙述人话语而言,黄佩华展现出了富于格调变化、又暗含统一性规律的语言技能与创作意指。一方面,故事及其故事所要展现的整体性美学风格成为叙述人话语的统筹宗旨;另一方面,叙述人话语又根据故事类型、发展走势的变化,人物形象塑造的需要,以及情节构造的需要显示出变化的灵动性。如《生生长流》中农宝田闻到的红河的气息,“远在一千多米外的红河浪涛涌动的节拍如丝如气地钻进房屋的缝隙,和着屋里某种躁动的气息在轻轻地拍打着他的耳鼓。”《涉过红水》中巴桑感觉到的红河水却又迥然有异,“每当他坐在河边的这块岩石上时,就听到了水面缓缓上升的拍律,这时候他的心房就陡然间加快了鼓动的节奏,血液的流速也加快起来。”这两处都是叙事时间要远长于故事时间,使得叙事节奏处于停顿却又蓄势待发的状态。然这篇小说因为人物与红河关系不一样,而表现出性格特质、情绪节奏和美学风格的特殊性,前者在红河与人相互建构而和谐存进的状态中,语言清晰,格调和缓,美感柔媚,诱人感恩与向往。后者在红河与人对峙的状态中,语言紧张,格调亢急,美感厉疾,导人惊栗与反思。可见话语体现了黄佩华小说故事与叙述本源于文学地理的特定要求,反过来也呈现了黄佩华对文学地理、艺术创作、话语之间关系的认知方式和深度,是一种社会结构性与文化复合性表征。

将黄佩华小说叙事话语之故事、叙述、话语三要素综合来看,审美信息的特殊性表征了作者与文学地理之间的影响关系及其能动模式。以此为中心和逻辑起点,黄佩华小说的故事选择、故事构成、编排发展序列及其规律属性都受此影响。即以鲜明的地理环境为故事的运动场域与动作心理依托,以地理及地理文化建构而成的人性性格来构成故事编排发展逻辑,从一开始就奠定了小说故事的基本风貌和文化肌骨。不仅,故事对叙述提出契合性要求,这不仅是故事文本呈现的形式逻辑要求,更深层次在于结合故事自身要素来看,昭示的是文学地理-作者-文本-读者四者之间关系的层次构架,对于此,黄佩华小说极力传达他亲身经历所形成的审美信息,故而在还原审美信息形成场域具象化的基础上,牢牢控制着故事叙述,他或将读者进行文本角色虚拟化而带入文本自我体验,或直接向读者倾诉而引发启示和思考。在这条线索上,文学地理要素依然处于控导性地位。而话语不仅是故事的直接性文本显现,也是作者和文学地理主体间性的语言性生产,它确定作者在社会文化结构中的身份和地位的同时,也传达出作者对此的能动性思考与行为反应。是以在整个叙事话语序列中,文学地理一直活跃在作者及其相关性一切文学实践活动之中,它通过影响和建构文本而言说自我,而文本则在自我与他者的文学场域中回视和反建构文学地理,文学地理—文本同处于言说与被说的互构性活态之中。

三、地理诗化:黄佩华小说创作的美学视镜

黄佩华小说创作之审美信息与叙事话语确定了其小说以文学地理为核心的地域属性和民族文化属性。这一基本定位意味着黄佩华通过艺术创作来界定了文学活动与社会文化结构之间的关系与功能。也正是因为这一目的和使命,迫使黄佩华不断返望作家、艺术创作的原生语境,从其发展血脉中厘清历史与现实的深层联系,熔铸自身的哲理深思和艺术传达,凸显出典型的地理诗性美学。

首先,人本中心论。“黄佩华小说最突出的特点就是写人性”,其小说人性主题的开拓既有“深度”,又有“广度”,基本囊括了“正常的人性”、“畸形的人性”、“精神和性灵”、“欲望与肉体”(雷税 213)等方面。不仅如此,在文学地理学视野的烛照下,黄佩华小说的人性描写能够发掘出更深刻的意义,表现为:①回归人性本真,首要的就是回归人性赖以生发的原生语境,避开存在先验论思想,将人性始终置于可选择的此在状态,在人—地的交互反应关系中揭示人性存在之维与意义指向。故而在黄佩华小说如《生生长流》、《涉过红水》、《红河湾上的孤屋》、《杀牛坪》、《远风俗》、《婚变》等中都交织着惯常化写作方式,即直接面对地理环境与人性关系的本真缘起。这从一开始就奠定了小说创作的现实厚度、史学属性,标示了人性存在的实践化方式与本体指向。人性在实在性的存在场域中展现出生命真态色彩与活动范式。②人性选择的个体性与民族化的统一。黄佩华的小说在塑造人与文学地理关系之时赋予了人的充分选择性。面对同一个地理境况,因为人物选择与地理之间的关系不同,或征服(如《生生长流》之“农宝田”)、或固守(如《红河湾上的孤屋》中的“他”)、或对故土眷恋之后的反思与奋进(如《公务员》中的“吴启明”)等直接形构了故事类型与编排结构,成为情节序列发展主要动力与方向制导。这种方式的形成并非恣意妄为,而是立足于人性基本的灵肉需求、地理与人性的直接性关联、人性与民族文化的高度统一。如《倾斜的吊脚楼》中的“秀媛”、《婚变》中的“七妹”、《远风俗》中的“二姐”,她们都是女性,对生命都秉有偏执的信念和践行的韧性,并对壮民族文化观念中的“生育、繁衍”持有恒定性的生命逻辑。也正因为如此,人性在民族文化中得以确认和延展,民族文化在人性的生命履历得以显现和承续。③理性拓展。黄佩华小说通过地理—人性—民族文化的关系序列来塑造人物、探究生命,具备了在空间变化维度中呈现时间立体性脉络,摒弃了生命本质主义,表征了人性的实践变动性和交互属性,这在方法论是一种空—时唯物主义,是时间的空间诗性显现。在创作论上,黄佩华提供了通过艺术形式探究人性的角度与方式,他具有民族文化发展的使命感与责任感,传播弘扬本民族文化和探讨当下民族文化发展系列问题应是其核心旨归。在这个意义上,黄佩华小说红水河情节和桂西北高地叙事表征出对元地理形态的超越性而具有普适性价值;在问题意识上,黄佩华中小说中探讨人性的个人或家族形式,都是基于冷静呈现之上的敞开式探讨,它具备了问题的开始,但并不提供答案,其“笔下的生活画卷是灰色的”(陈金文),但却是基于当代复杂文化语境的冷峻思考。

其次,大生态观。黄佩华曾提出文学需有“大气”这个问题,而大气主要包括:精神厚度,指向对现实特有的责任感与使命感;一种积淀,指向文学创作积累和文化积累;素养,包括文学的素养和人生的素养,为文与为人具有统一性和同向发展性;一种经验,包括阅读、体验和思索;一种视野,指向创作的高度(《我们的文学缺少应有的大气》)。以文学地理学的视野来看,黄佩华的“大气论”还蕴含着深刻内涵:①人—地关系的主体间性论。黄佩华的艺术创作强调经验基础之上的人文思索,就人—地关系而言,他在强调二者相互影响、相互建构的哲学依据就是二者的独立主体性,以及互为鉴照、互为表征的主体间性。显现出极力回避单面决定论而诉求多元论的思想立场。②整体观与理性批判论。以前者为基础形成黄佩华对待自然地理与文化地理(民族文化语境)的整体观念,即将其进行艺术化处理与角色替代式思考,如在小说创作中反复使用的作者叙事情境和第一人称叙事情境,就是这种思考的文本显现,探求的是人—地的和谐发展与民族文化传承新变。③价值多元性。文学地理学视野下的黄佩华小说创作已经凸显出浓厚的现实色彩和文化特征。不仅如此,黄佩华还撰写了系列民族文化著作,如《美丽壮锦》、《彝风异俗》等。这些研究行为为其小说创作提供了历史文化底蕴和思维向度,也就直接确定了黄佩华艺术创作的基本立场在于人性反思、文化自省、背倚历史、取思当下、谋划未来。这对于当下鼓噪喧嚣的网络小说、市场化小说而言,却是他们退却浮华、还原艺术的标准与旗帜。

再次,文本空间的意境化。邹建军曾强调文学地理学批评应关注:“作为作家的人所生存的特定地理空间与作为艺术的作品所反映和创造的、具有虚拟性的地理空间之间的关系,及其存在的意义与价值。”(邹建军)就黄佩华小说创作来说:①人本中心论和大生态观奠定了作者面对他所生存的特定地理空间的基本立场和价值逻辑起点,也直接决定了黄佩华小说创作的文本呈现方式和目的诉求。②黄佩华小说文本的地理空间一方面提供了人物行为动作、故事行进的实在性场域,并在影响与制约关系中折射出它的功能向度和艺术感染力;另一方面,人物又以在地理空间的系列行为单元和故事构成来表征地理空间的活性与衍生拓展性,形成了情感、思想、想象的具象化和地理空间情感意义化的融合统一。物镜、情境层次自然递度却又密不可分,标示出黄佩华小说创作的古典美学属性。③意象象征化及其文本的统筹功能导致了黄佩华小说文本空间意境化的最终完成性和系统性。在《生生长流》中,农宝田和红河在文本开始的对视,以及以农宝田在红河之上的系列行为来形成子孙后代繁衍和家族建立的树杈式行文模式;在《杀牛坪》中,杀牛坪中的“牛轭寨”就坐落在红水河边,而牛、主人公“牛蛋”本身就是壮族“水”、“牛”崇拜(李忠强 257—281)文化的生动展现,并且小说又以牛蛋—偷牛·卖牛—寻找牛为主线,以贯穿着牛蛋的爱情故事、牛轭寨的人情世故与经济发展为副线,形成双线式行文模式;《公务员》虽以吴启明的工作、生活行为等作为相对单线性的行文模式,但地理空间却在人物性格、行为驱动力的形成上具有先在性与预定性功能。是以黄佩华小说中的地理空间因地域形态显现、人性与文化内涵赋予、文本结构功能等导致了其能指与所指的分离,并在此基础之上形成了具有多重象征意义的美学张力。地理空间也因物理实体性空间、情感意义性空间、文化哲思象征性空间的复合形态显得完备而系统。以此为基础,黄佩华小说创作中的文学地理学系列征象活泛灵动,它在表征黄佩华艺术创作生命机制之时焕发出浓郁的诗性魅力 。

综言之,在文学地理学视野下,文学地理由对黄佩华小说创作的影响因素而递变为构成性、表征性因素的生命有机体。它在影响和构成作家地理审美经验、审美信息及其叙事话语之时,也直接主导了其美学风格的呈现。它以复合性的地理实况、文化因子、想象属性和理性思维塑造了黄佩华艺术创作的典型性范式,同时也确定了读者基于具象思维的接受维度。而其人性中心论、大生态观和文化意境化又导致了文本接受维度的结构性与解构性的统一。在此基础上,读者能从接受的文学地理单一性中演变出艺术还原、生命还原和文化还原的多重性,从而在“接上地气”(杨义)的实践本体论中体验出黄佩华小说艺术圆融性的诗化之美。

梅新林:《世纪之交文学地理研究的进展与趋势》,载《浙江师范大学学报》2010年第3期。

田心:《科学猜想:第六次科技革命来了》,载《中国青年报》2011年8月15日第2版。

[法]让·贝西埃:《文学理论的原理》,史忠义译,暨南大学出版社2012年版。

[美]杜威:《艺术即经验》,高建平译,商务印书馆2005年版。

马相武:《红河家族叙事与乡村现实主义》,载《南方文坛》2003年第2期。

黄佩华:《我的高地情结——兼谈桂西北叙事》,载《文艺报》2011年4月20日第8版。

刘扬忠:《文学地理学的研究思路》,载曾大兴、夏汉宁《文学地理学》,人民出版社2012年版。

黄佩华:《红土地随想》,载《中国民族》2008年第12期。黄佩华:《涉过红水》,载《当代广西》2004年第1期。

阳晓儒:《发挥群体优势 振兴广西评论——广西青年文艺评论学会成立大会暨第一届年会综述》,载《社会科学探索》1991年第5期。

[法]热拉尔·热奈特:《叙事话语 新叙事话语》,王文融译,中国社会科学出版社1990年版。

[挪威]雅各布·卢特:《小说与电影中的叙事》,徐强译,北京大学出版社2011年版。

[荷]米克·巴尔:《叙述学:叙事理论导论》,谭君强译,中国社会科学出版社2003年版。

黄伟林:《从自然到社会——论黄佩华小说〈红水河三部曲〉》,载《民族文学研究》2010年第1期。

马相武:《红河家族叙事与乡村现实主义—评长篇小说〈生生长流〉》,载《南方文坛》2003年第3期。

罗钢:《叙事学导论》,云南人民出版社1994年版。

周宪:《文学理论:从语言到话语》,载《文艺研究》2008年第11期。

雷税:《壮族文学现代化的历程》,民族出版社2008年版。陈金文:《黄佩华小说中的文学地理世界》,载《广西民族大学学报》2014年第2期。

黄佩华:《我们的文学缺少应有的大气》,[EB/OL].http:// blog.gxnews.com.cn/u/5649/a/87974.html, 2007-10-28.

邹建军:《文学地理学批评的十个关键词》,载《安徽大学学报》2010年第2期。

李富强、潘汁:《壮学初论》,民族出版社2009年版。

杨义:《文学地理学的渊源与视镜》,载《文学评论》2012年第4期。

Literary geography is a hot spot of academia in recent years and research on Huang Peihua's fi ctions under the sight of literary geography is still in an embryonic stage. Based on that, this essay tried to analyze the aesthetic experience, the aesthetic information, the narrative discourses and the aesthetic views in Huang's writings. This study not only explored new measures of literature criticism by regarding Huang's fi ctions as exemplars, but also was a response and advance of both Literary geography and studies of Huang Peihua's f i ctions.

literary geography Huang Peihua fi ction creation

李志艳,广西大学文学院,研究方向为文艺理论、文化批评。

作品【Works Cited】

Title:

Geopoetics: Research on Huang Peihua's Fictions under the Sight of Literary Geography