空间象征性的断裂

——在文学地理学视野下重审《古都》

徐 臻

空间象征性的断裂——在文学地理学视野下重审《古都》

徐 臻

历来学者对《古都》的解读和评论都集中于其悲情的诗意或自然、民俗描写,然而少有人关注《古都》如何重构了京都的地理空间,如何在战后日本的时代背景下以平安王朝艺术传统为主体,激活了日本传统美学的极大开放性。由此可以进一步探讨川端康成这一“新感觉派”的骁将为何反而是“新感觉派”的异类,在“新感觉派”反传统的口号下却表现出对传统的皈心,这对正确理解其作品的现代主义特征对文本所构筑的地理空间象征性的破坏,并进一步反思川端康成对“感觉”的阐释和发展有重要意义。其中的原因与动力可以通过文学地理学的文本分析和文献实证加以发掘,从而突破以往“不知其所以然”的弊端。

文学地理学 川端康成 《古都》 新感觉派 空间

Author: Xu Zhen,

is from Chongqing South Translation College, Sichuan Foreign Studies University. The research areas:comparative literature and world literature.《古都》是川端康成后期的名作之一,也是其成熟之作,但它与川端康成其他后期作品存在明显差异。与《古都》同年发表的《睡美人》就具有明显的现代派色彩,其小说时空是架空的,同时审美趣味也偏向于反伦理道德的方向,与较早一点的《千鹤》在审美趋向上类似。有学者指出:“二战后,川端康成的审美情趣发生极大变化,官能的表现已开始抬头。此后的爱情题材作品,有不少笔墨触及官能性爱。”(高慧勤,《前言》1—10)但《古都》出奇的纯净,并且凸显出对日本文化传统的皈心。过去有关的研究较多集中于探讨《古都》的悲情色彩、孤独意识或文化传统,但少有进一步探究为何《古都》在川端康成创作后期呈现出如此风貌,它在对理解川端康成在“新感觉派”中的“异端”地位有重要价值,所以用“颓废”一语概括川端康成或许太片面。日本地理学者小田匡保认为,从地理角度来研究文学应“在理解究竟解决了文学研究的什么问题的基础上,希望能有所新发现”(小田匡保 137—141)。从对《古都》的地理和艺术空间构建方式中,可以见出《古都》叙述的多层次性,参与情节的不仅是人,还有物,是以川端康成对现代派技法的融入可谓是在小说深层体现了对物的直接关照,这才是“新感觉”之“新”。

一、《古都》的地理建构和表现

《古都》是以平安京(即京都)为蓝本进行创作的小说,之所以如此,是因为“意识到历史进程的无情,社会发展的代价,作者(指川端康成)深恐传统不继,盛事难再,便把古都的种种捉诸笔端,写照留影”(高慧勤,《前言》1—10)。这在川端康成的另一篇散文中可以找到佐证,在《古都的风貌》中他曾言:“不趁现在把京都描绘下来,恐怕不久就会消失了。”(《古都的风貌》208—213)因此,《古都》充满了怀旧感和逝去感,其地理空间建构以京都城市和植满北山杉的山林为两大代表,契合了千重子和苗子的“双子结构”,从而使得地理空间不仅是一个人物展现的平台或背景,更是参与到了情节之中。值得一提的是,这种参与不是过去所谓的借景抒情或象征意味,“象征主义是理智的,达达主义是感觉的”(《川端康成:感觉即表现》26—31),川端康成非常清楚地认识到现代主义思潮对日本的冲击,也敏锐察觉到了“非理智”的“感觉”对于创作手法革新的重要性,但“非理智”并非现代主义的典型特征,现代主义本质上是渴求理性和深度的,这就使得他自己的作品虽然有着“新感觉派”反传统的现代派表象却又蕴含了对传统的皈心。所以《古都》中的地理空间作为传统的表征,自身就是逝去者、悲哀者或被抛弃者,与千重子和苗子交织在一起,共同构筑了小说的情节序列。

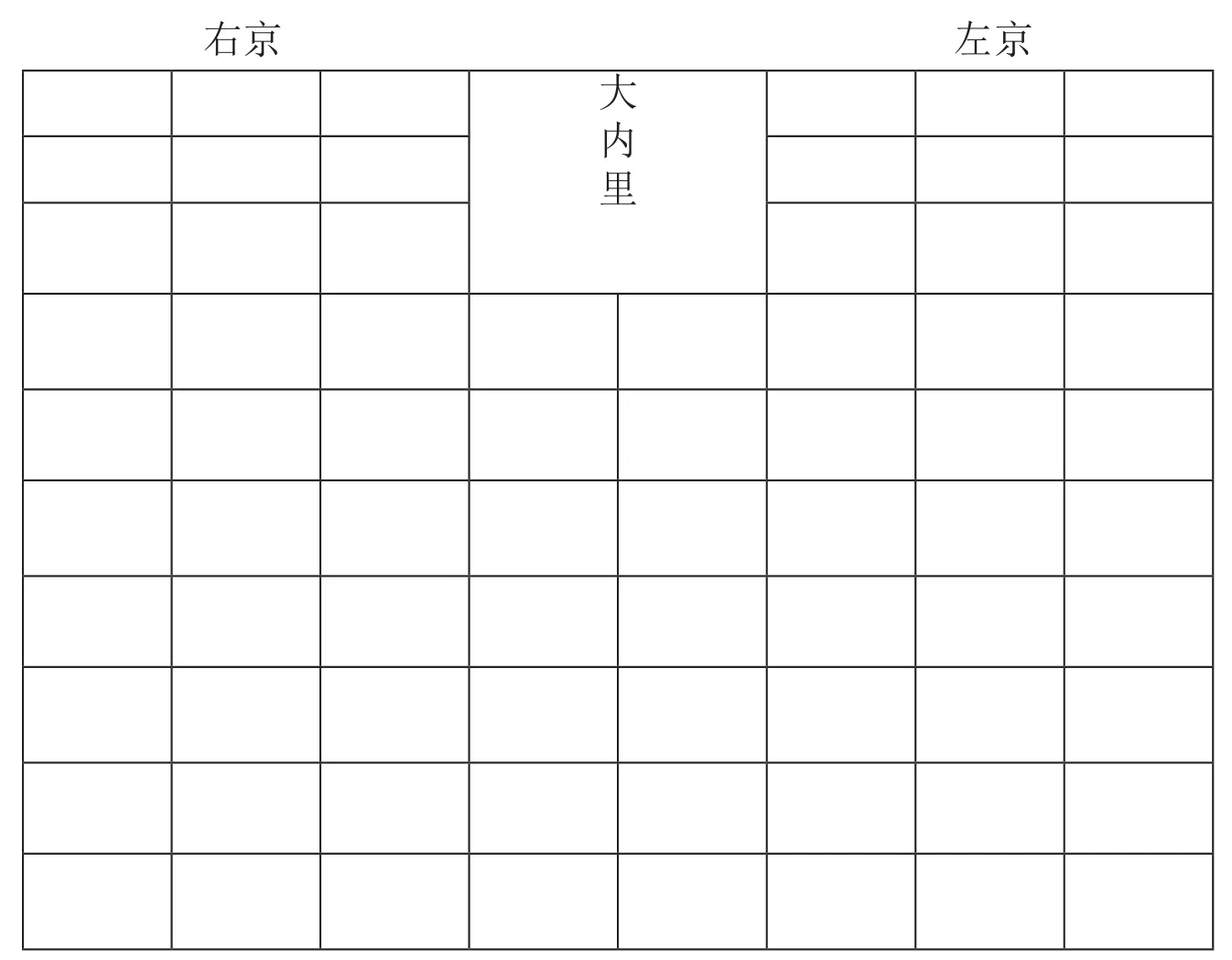

首先,《古都》对京都的地理重构基本围绕着“壶中别有天地”这一核心思路。小说构建了文本虚拟空间与真实京都地理的似真关系,如“京都姑娘千重子,家里是批发商,靠近四条,祖上已入祀于八坂神社”,接下去小说引入了千重子在四条回想小时候观看彩车的情景,再回到现实“四条上哪些彩车在什么地方,哪个胡同有什么彩车,千重子最清楚不过了”。“四条”之所以得名是因平安时代横武天皇迁都平安京时对新京城的构建规划,见图1。

图1 平安京条坊图

上图的横纵线表示京都的街道布局,皇宫南面正中央为朱雀门,从朱雀门向南延伸的中心干道称为朱雀大道,它将平安京分为了左右两京。两京又分别有东西横向分隔的街道称为“条”,从北到南依次是一条大路、土御门大路、中御门大路、二条大路、三条大路、四条大路、五条大路、六条大路、七条大路、八条大路、九条大路;而南北贯穿的大路从西到南依次是西京极大路、木辻大路、道祖大路、西大宫大路、朱雀大路、东大宫大路、西洞院大路、东洞院大路、东京极大路。每条被分为4个坊,每坊又分4个保、16个町。(坂本太郎 115、397—398、488)那么“八坂神社的神道都迎到神舆哪里。出了新京极,过四条,路南便是神舆”这样的路线描述可以充分还原到京都的地理实体概貌上。

问题的关键是京都的规划是人为的,坂本太郎认为,京都的设计虽然宏伟但不是随着社会经济发展的自然产物,而是根据统治者的命令修建,所以造成京都内部有的地方无人居住,有的地方繁华热闹。(坂本太郎 115、397—398、488)这样的人造“围城”以非自然的方式圈住了人,恰好符合了“壶中别有天地”的隐喻。小说中提到千重子由树干上的紫花地丁漫想到了养在壶中生息繁衍的虫子金钟儿“并非因为厌弃红尘才住进壶里的。虽然置身壶中,却不知所处何地,就那么苟延残喘下去”。生活在城里的世人莫不与这虫子相似,只是有了一个较大的城郭作为“壶”而已,不知为何来到世间,却在这里不停繁衍生息。这种存在的恐慌感与海德格尔所说的被抛入世间的人极为相似,所以千重子不停强调自己是个弃儿,真一也说:“或许人人都是弃儿。一个个降生到世上,就像是被上帝抛到人间一样。”赵一凡先生曾以李白的诗句:“女娲戏黄土,抟作下愚人。散在六合间,濛濛若沙尘。”来理解这种存在于世间的突兀。另外,《古都》地理表征的呈现还有另一特点。小说在多数情况下采用了以人物的行进路线为线索逐一展示京都风貌的手法。如“千重子和真一沿着池塘,向一条林荫小路走去。嫩叶和清香和着湿土的气息,溢满空中。这条林荫路又短又窄。走到尽头,豁然开朗,呈现一片池水”;“植物园门前是条林荫路,朝前走去,土地平阔,豁然开朗。左手便是加茂川的堤岸”;“樟树林荫路上,左右两侧,枝柯相交……在树荫下,慢慢走着,各想各的”。川端康成为何钟情于叙述小说人物在京都中各林荫小道的行径呢?已有许多学者从人与自然、文化与自然等角度加以分析,这里要强调的是,人物在林荫小道行走具有独特的景观效果。由于川端康成以人物的行径路线为线索,所以其叙述视角虽处于外视角状态,但受限于人物的视野,叙述者言之所及也正是小说人物目之所及,这就构筑了小说时空的一个维度。此外,正由于采用了外视角,所以事实上叙述者是俯瞰全景的,俯瞰的角度带来的平面空间广阔性与人物目之所及的有限空间叠在一起,形成了一个奇异的空间结构:线条般有限的行径路线形成的空间被置于一个广袤的平面空间上,显得狭窄幽深,甚至幽闭,是以小说总是期待路的尽头“豁然开朗”。由此,小说对京都的空间建构自始至终都与弥漫小说中的哀愁情调相契合。

其次,与京都城市相对的是植满北山杉的山林,它作为千重子想要寻找的故乡和苗子生活的地区成为了一个突破“围城”的缺口。“远自平安时代起,在京都恐怕只要提起山,便指比睿山”。川端康成如此钟情于山,恐怕也与前文提到的逝去感和抛弃感有关,他在《古都的风貌》中感叹:“看不见山了,看不见山了,我感到伤心……我悲叹大街上望不见山,这哪是京都啊”(《古都的风貌》208—213)。因为城市建设,各种“不甚雅观的小洋房不断兴建起来”(《古都的风貌》208—213),可见山在川端康成心中的地位,也可见对于山的美好寄托确实出于一种逝去感。植满北山杉的山林到底处于何种空间构型中呢?小说中似乎没有特意去明晰勾勒山的轮廓和地貌特征,但小说中一段对话给出了答案。太吉郎对千重子说:“这里的虽然是老树,你不觉得像个大盆景吗?”而后千重子回答说:“京都又何尝不如此呢?山也罢,河也罢,人也罢。”植满北山杉的山林原本应该是千重子和苗子的精神寄托所在,但是她们所见的山林并非原始森林,“这些都是人工培植的”,“我更喜欢原始森林。可村里却像种花那么侍弄着……”所以,当雷雨袭来,保护千重子和苗子的并非挺拔的杉树,而是姐妹相依,苗子保护千重子,形成对比的是“美丽挺拔的树干刹那间显得幽阴可怖”。人工的山林失去了灵性与京都城内的人造林园无异,这就使得比睿山这个原本应当作为幽闭空间出口的关键点也沦为了盆景的点缀,也就契合了千重子和苗子实则失去家园的弃儿感。

再者,京都城市景观与自然景观结合的地理表征并非提供一个情节发展的舞台,而是在构筑情节,因为这与川端康成所常用的“双子结构”同构,自身具有表意性。所谓“双子结构”是指川端康成在一系列的小说中经常采用双子人物,“主人公往往是成对的或具有对照性的形象”(《诗化的缺失体验——川端康成〈古都〉论考)》81—87),如《雪国》中的驹子和叶子,《古都》中的千重子和苗子,真一和龙助等。学者孟庆枢曾在《春蚕到死丝方尽——论〈雪国〉中驹子形象兼及〈雪国〉主题》中对驹子和叶子形象与日本蚕神神话进行了精彩考证,认为叶子是永恒的处女,驹子的发展必然伴随叶子的逝去,二者实为一个形象。(99—113)《古都》中的千重子和苗子与此非常类似,“千重子仿佛是千年古都的象征” (高慧勤,《前言》1—10),“而苗子,宛若北山杉的精灵” (高慧勤,《前言》1—10),小说结尾苗子为了千重子的爱情而出走,其实与京都盆景的隐喻相符合。京都的现代化发展趋势所重创的也是其原本的自然和古朴。过去的研究多数看到了姐妹离合的悲情,却忽略了京都的逝去之悲,小说为何名为《古都》而不是《千重子》,想必川端康成更看重的是京都这一人文地理景观的去留。由此看来,《古都》的地理建构显然参与到了小说的情节序列中,可以说,千重子和苗子是古都隐喻,也可以说古都是这对姐妹的隐喻,它们彼此交融在一起,这就突破了过去借景抒情的俗套,也突破了象征带来的主客分离问题,真正是一种“感觉”。

二、异质艺术并置的空间

《古都》在宏观上建构了与人物“双子结构”同构的地理景观,在这个宏观结构中川端康成又构筑了一个古今并置的艺术空间,在这个空间里日本古典艺术与西方现代派艺术发生激烈碰撞。二者的冲突在佐田太吉郎这一人物的艺术世界中得到了充分开展,并且与宏观地理景观参与情节序列构筑相似,古今并置的艺术空间也参与到了佐田太吉郎为主的情节序列中。由此,《古都》充分展露了川端康成在日本战败后的艺术思考和创作心理,从中可以折射出战后日本的文化剧变。

《古都》将日本传统的艺术进行了充分展示,但其特殊之处在于这种展示并非简单地罗列或平铺呈现,而是时刻置于西方现代派艺术的异质比照中,一方面凸显日本传统艺术的美学特质,一方面营造出这种传统美被异质化的逝去感。小说一开头就提到了千重子家庭院里的一盏“基督石灯”,“这盏基督雕像灯笼,想必是从前禁教时期造的。石头的质地很粗糙,易脆,上面的浮雕人像,经过几百年的风吹雨打,已经毁损残破”,“不知从前是为了表示信仰,抑或是用来当作摆饰,标榜异国情调?如今因其古色古香,才搬到千重子家店铺的院子里,摆在那棵老枫树下”。川端康成在小说开头花如此多的笔墨去描写一盏破旧的“基督灯”显然不会是无意义的随写,事实上这是具有统领意义的艺术空间布局。在这个艺术空间中,“基督石灯”、“老枫树”、“紫花地丁”被置于这样一个结构中:老枫树为空间主体,其树干的两个屈曲处生长着紫花地丁,而老枫树根旁竖着基督石灯。关于紫花地丁和枫树的关系有学者已明确指出“特别强调了‘生命’与‘孤单’” (《诗化的缺失体验——川端康成〈古都〉论考)》81—87)的隐喻关系,“是两姐妹命运的比喻:咫尺天涯,却终难聚合” (高慧勤,《前言》1—10)。而“基督石灯”与老枫树的关系需要从日本近代历史的角度加以思考。小说中明确提到了“从前禁教时期”,最有可能指的是江户时期或明治初期的宗教政策。江户时期佛教独领风骚,基督教备受打压,1622年在长崎甚至发生过针对基督教徒的大屠杀,明治政府在初期一面颠倒江户时代以来的佛教高于神道的局面,一方面又继续保持对基督教的禁令,希望恢复神道政治,禁令直到明治五年(1872)才被打破。(坂本太郎 115、397—398、488)残破的基督像显然可以看作是对这一时期西学进入日本的形象写照,而如今它却已经融入到“古色古香”的庭院中,扎根在了最古老的老枫树的根部,这也是对当时战后日本文化的贴切隐喻。

在“基督石灯”这一总纲领的统摄下,《古都》中的东西异质文化碰撞构建的空间便可以沿着其总纲进行分析。小说中东西异质文化的集中交汇点在和服上,千重子所着的和服是重中之重。“父亲打量着女儿,从肩头看到身上,说道:‘太素了。你尽穿我设计的和服。也许只有千重子一个人才肯穿,穿这些店里卖不掉的东西……’”但父女二人对素雅的和服还是很中意,“年轻的姑娘穿素点倒也不坏”。在日本和服手绘纹样的设计中,有以素雅为象征形式的方式。“日本人对自然色彩,特别是四季的色彩变化、植物世界的色彩变化,有着极其细腻的感受,这种自然色彩的审美情趣,源于日本人简约淡泊的性格所形成的素朴淡雅的审美意识,也源于受禅宗‘空’、‘无’思想影响而追求不以艳色取悦于目的简素纯雅之色的审美心理”(辛艺华 112—117)。与之相对的是西方现代派绘画的躁动性和非和谐性,佐田太吉郎年轻时为寻找灵感而服用麻药,以此作画,“战后,和服的花样有显著变化。他想,当年靠麻药的药劲画出的花样,如今再拿出来,说不定既新鲜又抽象”。“抽象”是《古都》对西方现代派艺术的核心评述,太吉郎为寻找启发而参阅的画册也都是保罗·格雷、马蒂斯、夏加尔等超现实主义画家的抽象画。超现实主义与日本传统审美趣味存在着微妙关联,前者虽然是抽象的、先锋的艺术,但超现实主义还有一个特点就是受弗洛伊德分析心理学的影响而提倡对潜意识进行感知和描绘,也即包含“非理性”的“感觉”,所以这里的“抽象”不是概念的凝练,而是对观念的排斥,这一点对川端康成而言甚为重要。他强调“非理性”,强调“感觉”,但不强调观念的“抽象”。《古都》中多次流露出作者的价值倾向,如“大家也都说什么抽象抽象的,听着叫人反感……”,以及秀男评价太吉郎的新作所言:“猛一眼看上去,觉得很精彩,但是缺少内在的和谐,不够柔和,略嫌火爆,带点病态。”秀男的评论几乎可以看成川端康成对西方现代派艺术的评论。首先,观念的“抽象”不光意味着难懂,更意味着深度和理性思维的介入。西方现代派艺术思潮从渊源上来说,继承了启蒙时代以来的理性精神,赵一凡先生指出,启蒙学者们企图构建理性的大厦,但发现理性难以驾驭,现代主义的兴起便是为了接过启蒙学者的蓝图,(赵一凡 13—28)穿越世间繁琐的表象而追寻一个纵向深度模式的艺术表现,以此探索理性的奥秘,其艺术表征当然是以“抽象”为主。这种掺杂了理性思维的艺术思潮显然并不完全符合川端康成的胃口,他更在意的是对京都自然景观和人文景观的感受甚至感伤,是以在《古都》中形成了较为鲜明的价值取向。如“太吉郎家的店铺,格局至今原封未动,没去赶时髦,这或许同主人的人品有关,但也可能因为批发生意不大兴隆的缘故”;“西洋花虽然艳丽,看两眼也就够了。我看还是竹林那里好”;“(丝绸店)里面的玻璃柜,陈列着索尼出的小型收音机……也太不伦不类了”。

《古都》这种异质艺术并置的空间汇集到了佐田太吉郎这个人物身上,并借此参与到了小说情节序列的建构中。太吉郎是批发商,完全可以安心经商,可是他反而对打理业务兴趣不大,却热心于绘制和服图案。小说有一段描写太吉郎和掌柜的对话,“‘不能静一点吗?’于是掌柜进来,两首扶着席子说:‘是大阪来的客人。’‘他不买算了,批发店有的是嘛。’‘是从前的老主顾……’‘买衣料得凭眼力。光用嘴巴说,岂不等于没长眼睛吗?行家一看就知道好坏。虽然咱们柜上便宜货很多。’”可见太吉郎无心业务,而更期望安静地思考艺术。但正是这样一个人,他的店铺才日渐萧条,这种日落西山的逝去感与前文论述的地理空间和姐妹二人离别带来的逝去感相契合。在现代化发展对物质和精神的双重冲击下,日本商人逐渐认同了“小收音机也罢,龙村的丝绸也罢,一个美金就是一个美金,这没什么不同”这种实用主义的观念,并且确实带来了经济的发展,但这并非川端康成所欣赏的状态。《古都》的整个时间定为大致是在20世纪50年代后,从文中流露的信息点可以定位,“美军在植物园盖了房屋……军队以撤出,便又恢复了原样”。第二次世界大战后,昭和二十六年(1951),“日本与除苏联等共产主义各国外的48个国家签订了和平条约。这些条约从次年四月起生效,撤销联合国军总司令部,日本这才恢复了独立”(坂本太郎 115、397—398、488)。同时小说提到“女子参加游行队伍,据说始自一九五〇年”,更说明小说的时间设定在昭和二十五年以后。此时的日本面临的是战后的重建,百废待兴。在急剧的社会变化和迫切的发展需求面前,传统的生产方式、美学基础必然受到动摇,纺织和服的重地“西阵”在小说中也已经初具机械化生产的规模,而坚持手工纺织的秀男一家有三台织机已经是生存状况不错的了,不过也日渐失去辉煌。这说明在《古都》的异质艺术并置空间里,日本传统艺术和西方现代艺术并不处于平等地位,后者对前者具有破坏性的冲击力,太吉郎的店铺、秀男家作坊的日薄西山在情节结构上与艺术的生存状况形成了同构,是以,并置艺术空间也成了构筑“逝去感”和“悲情感”的表意空间。

从地理和艺术空间来看,《古都》就不再是简单的姐妹离别悲剧故事那么扁平,这对于进一步反思川端康成为何标榜“新感觉”反对传统写作方式却回归到了传统之中,他的“新感觉”如何在后期达到了纯熟,如何正确评价他,具有重要意义。

三、重审的价值与意义

之所以从文学地理学的角度对《古都》的地理和艺术空间进行剖析,是为了厘清长期以来对川端康成存在的争议。这些争议主要集中在两大方面:①川端康成作为“新感觉派”的旗帜人物,其创作却始终被认为游离在“新感觉派”的纲领之外,面对西方现代文艺和日本文化传统,川端康成一直在探索一条跨越东西的出路,而《古都》无疑达到了臻美的地步。②对川端康成的评价褒贬不一,不少学者对川端康成后期作品出现的官能色彩表示反对,甚至提出了尖锐的批评,但如果脱离了川端康成的创作探索过程这一语境来孤立评判,可能有失公允。

对日本“新感觉派”稍有了解的人都知道,川端康成在1923年《文艺时代》的发刊词中写道:“没有新的表现,便没有新的文艺;没有新的表现,便没有新的内容;没有新的感觉,则没有新的表现。”他把“感觉”提到了首位。有学者在研究“新感觉”的另一代表横光利一对“新感觉”的表述时认为,横光利一把“新感觉”归入“象征主义的表现手法……是一种象征性的个人主义和理智的直感主义”(宿久高 6—16)。前文提到,川端康成是以达达主义的非理智为纲,反对象征主义,可见这两位“新感觉派”的领军人物从一开始就存在着理论分歧。所以,虽然标榜反对传统,革新文学创作手法,但川端康成的早期成名作《伊豆的舞女》(1926)却很难看到“新感觉派”的特色。此后的名作,如《雪国》、《千鹤》、《古都》的表现技巧也与达达主义、未来主义、超现实主义等“先锋”创作方式大相径庭,反而是《睡美人》、《禽兽》一类现代派技法较明显的作品引起的争议甚至非议更多。那么,为何还称川端康成为“新感觉派”的骁将呢?有研究者指出,在横光利一等“新感觉派”作家纷纷转型的时候,川端康成坚持着“新感觉派”的创作手法,直到晚年臻于成熟。(曹顺庆 652)“新感觉派”之所以在文坛上昙花一现,一大问题就是它过于依赖西方现代派文艺思潮,它的初期方针提得较为极端,而川端康成在创作实践中恰恰使这种过于西化的理论思想得到了矫正,这才是他对于“新感觉派”最大的贡献。

高举着革新的旗帜,川端康成为何晚期反而向传统靠拢?日本战败后的现实语境有巨大影响作用。川端康成写于1969年《不灭的美》的开头提到:“美,一旦在这个世界上表现出来,就决不会泯灭……民族的兴亡无常,兴亡后留存下来的,就是这个民族的美。”(《不灭的美》167—170)从明治维新到战后日本,无论是政治、文化、军事、经济上都经历了巨大变革,可谓经过了“民族兴亡”,川端康成在此时发出这样的感慨合情合理。他不仅关注日本传统文化的去留,也关注世界文明的发展,在1970年出席台北举办的亚洲作家会议期间发表的演讲中,川端康成为法国美术、希腊和埃及文明的衰落、中国艺术品的降格而悲哀,也为台北复兴中华文化的举动而欣慰。(《源氏物语与芭蕉》227—236)这说明他是一个具有强烈文化责任心的作家,确定了这一点就不难理解他的创作。西方现代文明为日本带去了崭新的视野,1894年甲午海战和1904年日俄战争的胜利让日本深味现代化的优势,而战败期间盛世不再,让川端康成深刻体会到民族传统日益消失的悲哀,他才会那么迫切想要记录下正在消失的京都。即便在战时,川端康成也“邂逅了宗达、光琳、干山……以致完全忘掉了近日来天空的情形(空袭——笔者)”(《川端康成三岛由纪夫来往书简》2),沉浸在古典艺术中。

川端康成这种对传统美的追求又如何与达达主义等西方现代艺术思潮在对“非理智”和“直感”的追求上发生共鸣,从而形成了崭新的艺术面貌?这涉及了“新感觉”之“新”,以及川端康成在小说浓厚的日本传统文化氛围中深层的现代派特征。论文前两部分对《古都》的地理建构和艺术空间的探讨中,可以看到小说人物的悲欢离合并不是最终的核心,那只是小说叙述的一个层面,更深层的是文化碰撞中川端康成对实在之物的感受和空间表现,所以逝去的、悲哀的不仅是千重子和苗子,更是京都的地理、文化、艺术。《古都》之所以不是借景抒情,乃是赋予地理景观和艺术空间以主体性地位。借景抒情意味着象征,而上文提到,象征意味着一个理性过程的参与,这与“感觉”是相悖的。象征性的断裂才会迫使人注意到京都本身。按照传统的文学解读方式,语言文字是第一媒介,由语言文字构筑的形象是第二媒介,它们合力通往一个象征、隐喻性的场域,在特定的阅读期待视野和具体时空语境中被解读。罗兰·巴特的经典叙述分层方式,把叙述分为了功能层、行为层和叙述层,(巴特 9—10)它们便是一个基于第一媒介和第二媒介以象征性为运作机制的系统。川端康成打破了这一传统的系统运作方式,大肆破坏象征性的稳定链接,拒绝元语言层面的阐释延宕,让读者直接想象并感受物体自身,无论是美感还是丑感。第二媒介成了“一种物感的丰富性,即感觉价值的直接构成性。此时,媒介回到了物自身”(吴兴明 10—24)。从语言媒介自身下手破坏语言连续性和象征性是许多现代派和后现代诗人的惯用手法,而川端康成选择了保持语言的美感,在叙述深层做文章,这才是其日本式的唯美与西方现代派技法结合的本质。但以往的研究者都提到其融贯东西的艺术品质,却对如何融贯缺乏有力的论证。

艺术,可以是二维的(绘画)也可以是三维的(雕塑),甚至可以是空间的(装置),而文学作品可以同时容纳这三种品质。川端康成断裂文学的象征性不等于其作品是扁平的写作——类似超现实主义的自动写作或达达主义的物品拼贴。其作品依赖的是想象力和感受力,回到《古都》,如果从象征层面去解读,那就只是姐妹的悲欢离合故事。如果断裂了象征性,我们将看到的是各种日本传统绘画和服饰,西方抽象派画家的作品,这些物品在更大的京都地理空间里形成了异质性的空间艺术品,在这里需要感受的是这些艺术品自身的魅力,而非苦思冥想它们象征了什么,同时这个空间里存在的艺术张力就是情节的展开,同样并非隐喻了人物的何种状态。因此,川端康成避免了现代派抽象性所可能包含的理智过程,哲学的抽象是抽离现象的纷乱而通过理智达到高度的凝练,艺术的抽象是排除象征性等理智活动之后获得的在场性和感觉的直接表现,二者完全不同。从中可以看到为何把“新感觉”看作象征主义的横光利一等作家坚持不久就纷纷放弃了“新感觉派”,他们没有看到现代艺术抽象性的实质,“象征主义给抽象观念套上了有形的感官外衣”(法辛 338、410)其本质在观念的抽象性,而达达主义“摒弃艺术传统中对于绘画美学和具象再现的强调” (法辛 338、410)它反再现、反象征。恰恰是在现代与传统中游移不定的川端康成最终发现了其中奥秘。

在讨论了川端康成对文学象征性的断裂后,有必要针对许多学者对于川端康成部分作品中的官能性色彩的抨击做出辩护。高慧勤先生曾非常尖锐地指出《千鹤》“是译者最不喜欢的一篇。这次要不是人文社取其得诺贝尔奖的三部作品之一,译者绝不会姑纵这篇译文再次面世的” (高慧勤,《前言》1—10),同时认为“一个艺术家所追求的真善美,应该是统一而不可分割的,否则只能‘是一种堕落’” (高慧勤,《前言》1—10)。无独有偶,朱维之先生也认为川端康成战后的一部分作品“具有明显的颓废色彩”,这类作品“毕竟会使作品的格调降低”(朱维之354)。按照川端康成自己的看法,他认为“相扑力士和舞妓,从生理常识和伦理角度来看,应该是病态的、丑陋的,可我们许多人却感到美,甚或狂热……这虽是体格、姿态的事,可在我们的心灵上、思想上,恐怕也有不少这类东西吧”(《关于美》,125—126)。既然川端康成强调的是“感觉”,断裂了文本的象征性,那学者们从伦理角度来审视他的作品便有可能产生误解。从伦理健康来审视所遵循的逻辑应当是从文本建构的人物关系和情节来指向伦理合法性,但其中情节建构依据的是语言形象的第二媒介指涉的象征性层面,因为按照巴特的结构分层,下级叙述符号向上级归并应当按照的是象征、隐喻、转喻等逻辑方式进行组织,即由实指走向意指,而这里正好是川端康成掐断的信息链。如此以来,学者们的批评岂不是成了无的之矢?如果认同了川端康成小说叙述深层对物本身的感受,那他战后创作的各种题材不过就是对现实的最直接体验,对观念的排斥,这里也就不存在各种伦理的纠葛了。

综上而言,川端康成可以说是小说家中的艺术家,以文学地理学方法重构艺术时空,从欣赏现代艺术的角度去解读《古都》中的地理空间和艺术空间构造,才能真正体会到他所言的“新感觉”到底是何种“感觉”,从而明白西方现代派艺术在其小说创作中的渗透在何处,抓住川端康成对艺术“抽象”的理解和空间对象征性的阻断,以此避免“不知其所以然”的粗犷理解。

高慧勤:《前言》,载川端康成《雪国》,高慧勤译,人民文学出版社2008年版。.

[日]小田匡保:《日本文学地理学的发展趋势》,卡苏米译,载《世界文学评论》2012年第2期。

[日]川端康成:《古都的风貌》,载《川端康成文集·花未眠——散文选编》,叶渭渠译,广西师范大学出版社2002年版。

高慧勤:《川端康成:感觉即表现》,载《外国文学评论》1992年第1期。

[日]坂本太郎:《日本史》,汪向荣、武寅、韩铁英译,中国社会科学出版社2008年版。

孟庆枢:《诗化的缺失体验——川端康成〈古都〉论考》,载《外国文学评论》2002第3期。

孟庆枢:《春蚕到死丝方尽——论〈雪国〉中驹子形象兼及〈雪国〉主题》,载《日本学刊》1999年第4期。

辛艺华:《日本和服手绘纹样的审美特征》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2006年第6期。

赵一凡:《西方文论讲稿》,生活·读书·新知三联书店2007年版。

宿久高:《关于新感觉派》,载《日本学论坛》2011年第2期。

曹顺庆:《世界文学发展比较史(下册)》,北京师范大学出版社2001年版。

[日]川端康成:《源氏物语与芭蕉》,载川端康成、三岛由纪夫《川端康成三岛由纪夫来往书简》,许金龙译,外国文学出版社2009年版。

[日]川端康成、三岛由纪夫:《川端康成三岛由纪夫来往书简》,许金龙译,外国文学出版社2009 年版。

[法]罗兰·巴特:《叙事作品结构分析导论》,载张寅德《叙述学研究》,中国社会科学出版社1989年版。

吴兴明:《论前卫艺术的哲学感——以“物”为核心》,载《文艺研究》2014年第1期。

[英]史蒂芬·法辛:《 艺术通史》,杨凌峰译,中央编译出版社2012年版。

朱维之:《外国文学史(亚非卷)》,南开大学出版社1998年版。

[日]川端康成:《关于美》,载《川端康成文集·花未眠——散文选编》,叶渭渠译,广西师范大学出版社2002年版。

[日]川端康成:《古都》,载《雪国》,高慧勤译,人民文学出版社2008年版。

[日]川端康成:《不灭的美》,载《川端康成文集·花未眠——散文选编》,叶渭渠译,广西师范大学出版社2002年版。

(徐臻,四川外国语大学重庆南方翻译学院,研究领域为比较文学与世界文学。)

Scholars paid much attention to Ancient Capital's tragic characters, nature depictions and folklore, however, very few of them noticed how this novel rebuilt the geographical spaces of Kyoto and activated the inclusiveness of traditional Japanese aesthetics in the after-war context. According to this, the reason why Kwabata Yasunari, who was regarded as the heterodoxy and the orthodoxy of New Sensation School at the same time, whose remarks about literature theory was obviously against Japanese traditions, returned to traditional aesthetics of Japan is able to be understood. He tried to break the symbolic combination between words and meanings and to turn readers' mind focus on the things themselves inside the novel. The symbolic fracture of spaces, as a consequence, is the key to discover the modernistic characters in his words.

literary geography Kawabata Yasunari Ancient Capital new sensation school space

徐臻,四川外国语大学重庆南方翻译学院,研究领域为比较文学与世界文学。

作品【Works Cited】

Title:

The Symbolic Broken Spaces: A Review of Ancient Capital in the Sight of Literary Geography