心相

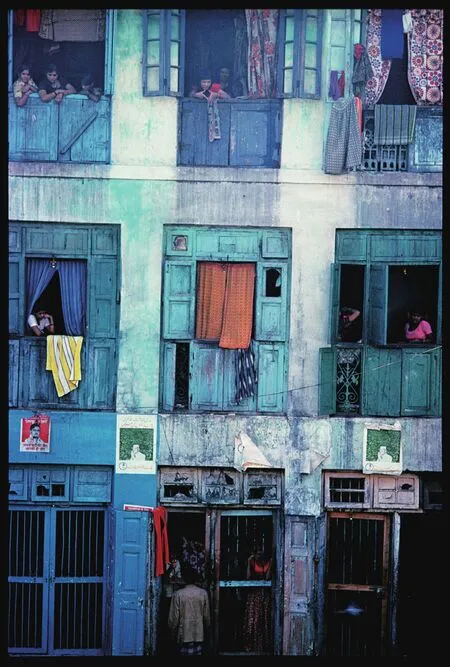

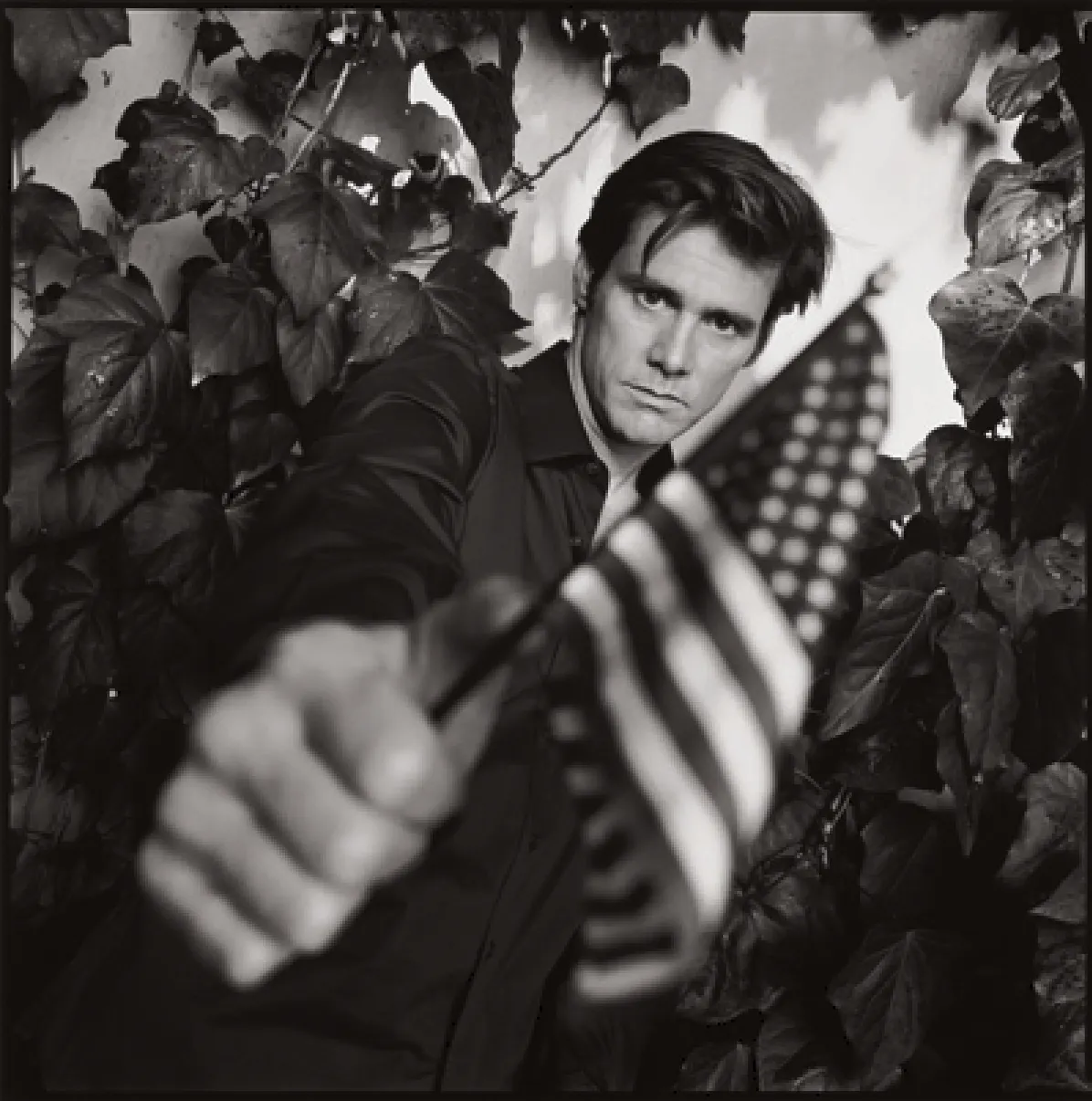

玛丽·艾伦·马克的摄影生涯开始于上世纪60年代。自那时起,她便不断在两个迥异的摄影主题之间游走:其一是电影场景和关于明星的一些主题,这些拍摄大多由好莱坞赞助,是关于一群生活奢华的人聚在一起搞电影创作的场景;另外一个主题则是现实世界中的平凡人,通常是那些生活窘迫的人们,马克用相机表现他们日常生活的质感,捕捉他们之间交往的状态,以及在边缘突围中的种种挣扎。

可贵的是,马克以自由的思想徜徉在这两个世界中。她并没有刻意去美化穷困的人们,也没有戴着有色眼镜去看待那些电影工作者。她对被拍摄者既不诚惶诚恐,也不掺杂自己的主观判断,而是以诚相待、实事求是。马克说:“如果人家不喜欢你、不信任你,你就没法拍到好照片。”通过照片我们可以感觉到马克那种卓越的综合能力,这对于肖像摄影这门技艺而言是至关重要的—唤起被拍摄者的表达欲望,同时在那几分之一秒的有限瞬间里,向观者传达被拍摄者无限的内心生活。

马克在工作中不断地精益求精。她在电影导演、摄影师和演员们的围绕下,度过了她职业生涯的大部分时光。她常将电影场景描绘成一种“超现实”的氛围:“有时杂志派我去独立拍摄一个故事,但通常情况下我会受雇于电影工作室,作为所谓的‘特级剧照摄影师’。”多年以来,她已拍摄了超过100部电影的剧照,其中包括一些经典电影,如弗朗西斯·福特·科波拉的《现代启示录》和费德里科·费里尼的《爱情神话》,并创作出数以千计的赛璐珞之梦的影像。

除了把赚来的钱继续用于她的私人项目外,她也一直在提升自己的技艺,提高独立拍摄的能力,以求在影视制作界拥有更多砝码。“我观察这个世界的内在体验极大地帮助了我的工作,”她说,“无论是与被拍摄者之间的互动,还是在不同的环境里找到最佳的布光方式,或者与造型师合作,甚至是作为一个项目的总制作,我总能游刃有余。”

我们倾向于将这类摄影师视为讲故事的人。他们追踪报道或回溯一系列事件,调查并分析不同环境,精心描述各种行为的背景,对事件追根溯源,向我们展示一个人或一群人是如何试图与他们所面对的生活境况抗争的。然而,这些都并非马克的卓越所在(尽管她拍摄的特蕾莎修女和她在印度加尔各答的慈善活动都显示了马克完全能胜任这样的工作)。应该这样说,假如她是个电影导演,她就是那种关心人物内心远远多于关注情节的导演。

马克镜头中的人,不论是身在工作场合还是私人空间,都有一种极端倾向。尤其是他们都带有某种另类色彩,因为他们生活的某些方面被边缘化了,他们置身于主流之外。马克曾说:“我就是对边缘人群感兴趣。我为那些未能在社会中有立足之地的人所吸引。我最想做的事就是用摄影帮助确认他们的存在。”

约瑟夫·康拉德—科波拉的电影《现代启示录》改编自他的短篇小说《黑暗之心》—写道:“不辞以温柔之心和强大信念对待工作,没有任何犹豫,没有丝毫恐惧,记录眼前的灵光碎片,揭示真理的实质。如果一个人应该得到欣赏并足够幸运,他或许会达到这样毫无杂质的真诚,用最终完成的作品,唤醒旁观者心中那种无法抵达的孤独。那种孤独将人们彼此连接在一起,将全人类与那看得见的世界连接在一起。”

“紧紧连接,”E.M.福斯特以同样的口吻写道,“贯穿着孤独和连接的力量—彼此的,以及与世界的—那也是许多艺术家所主张的。他们将之视为实现完整人格所不可或缺的东西。如果将物种看做一个有机体,或许可以说他们在以自己的方式充当突触本身,通过突触,身体的单独细胞间的交流才赖以完成。我们可以通过这一事实衡量他们的成就:他们的作品、他们的创作初衷,在今天看来尤其可贵。”

玛丽·艾伦·马克也是这样的艺术家中的一员,可从她的作品感知到的那种“清晰的真诚”所产生的影响,无论是从单幅作品还是从整套作品来看,都才刚刚开始。

心相

文/A. D. 柯曼 供稿/See+画廊