马格利特:日常生活中的神秘

人类的条件

在《人类的条件》中,“从屋内看窗前的位置,我放了一副画架,正好让画架上油画中的景色跟窗外景致融合起来,观看者的角度既在屋内,也可以说在自然景色中”。

超现实主义的一生

这次展览由MOMA、休斯敦梅尼尔收藏博物馆及芝加哥艺术学院共同举办,主要呈现马格利特1926年至1938年的作品,而这段时期也是其艺术生涯的黄金时期。

1927年,郁郁不得志的马格利特从布鲁塞尔搬到了巴黎。此前一年,他加入比利时的“神秘协会”(比利时的超现实主义团体的成员们都聚集于此),并完成了自己最为得意的第一幅超现实主义画作《迷失的骑士》,宣扬要借此“挑战真实世界”。谁曾想,其画家生涯在布鲁塞尔的首次亮相就遭遇滑铁卢,各种批评与嘲笑纷至沓来。无奈之下,他只好选择匆匆逃离。

对马格利特来说,苦难早已不是新鲜事。1912年,也就是马格利特14岁那年,他的母亲雷吉娜·伯蒂夏姆斯投河自杀。两周后尸体才被打捞起来,她身上的衣服被水撩起缠绕在脸部。这一幕永远留在了马格利特的脑海中,挥之不去,以至于后来在其创作中常常会莫名地画出这样的图像—画中人的衣物包裹着面孔。这次展出的作品《情侣》(1928年),就是再现这一场景的作品。

然而,更为深重的苦难在十多年后来临。1939年9月,纳粹德军空袭波兰,二战正式爆发。1940年,比利时与法国相继投降,“异乡人”马格利特再次无家可归。经过一番深思熟虑之后,他决定返回故土,回到并不欢迎他并已被纳粹占领的布鲁塞尔。

1922年,马格利特看到了契里柯的《爱之歌》,从此确定了自己的方向。他后来说:“(这幅画)对我比未来主义画家更具影响,未来主义画家开启了我对一种绘画风格的认识,契里柯却让我明白首要的事是知道要画什么。”1928年,马格利特加入巴黎超现实主义社团,在这个专门研究刺激、吸引注意力的绝招、政治纠纷、性的丑闻、友谊的破裂、激烈的半宗教性危机的运动当中,马格利特显得异乎寻常地冷淡。他的作品最大的特点是恐怖,所有的画面都充满了特殊构想的形象,并且他不受流行的新技巧的影响,一直坚持写实的、精确的“具象风格”。所以超现实主义领袖人物布勒东称马格利特的作品是“最清晰的超现实主义”。

马格利特就像一个谜,极其神秘。他诗意般的创作,为人们打开了了解悲观主义的大门。2014年2月,共展出80多幅油画、抽象拼贴、摄影照片及早期商业作品的马格利特大型回顾展“日常生活中的神秘:1926-1938”,将移师美国休斯敦继续展出。

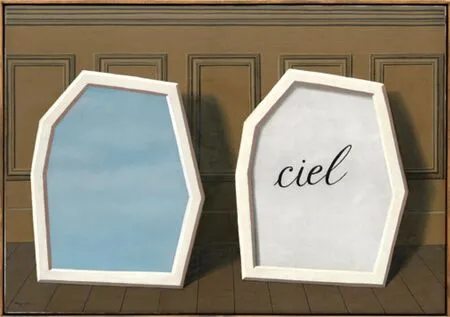

艺术中的词与图

马格利特最具代表性的超现实主义画作,是一幅写有“你看到的不是烟斗”的烟斗画作,创作于1929年,名为《形象的叛逆》。此画经常被用来解释超现实主义的观点,并用于书籍和教学中。

此次展览也展出了这幅作品。这幅画的画面中央是一支烟斗,精细得像一张广告画,画的下方有一行文字:“你看到的不是烟斗。”在这里,马格利特想用一种善意的幽默来提醒人们:不要混淆了物体本身和它的概念。在他看来,以现实主义手法描绘的图像,其实毫无具体的现实性可言。马格利特以幽默的方式打破了观者的常规逻辑:这是一幅描绘一支烟斗的画,是一个烟斗的形象符号,而不是烟斗本身。

宫殿帷幕3 1928-1929年

1929年12月,马格利特发表《词与图》宣言,首先提出了图像与文字之间的关系。在马格利特看来,人的眼睛只是一面错误的镜子,因为它所得到的只是自然的幻影,而不是自然本身。世界上没有眼睛看得见的“真实”,因此绘画的“真实”只是图解了人眼睛的幻觉而已。

1928年,马格利特见到当时的摄影家曼·雷所拍摄的一张眼睛的特写照片,受到启发而创作了《错误的镜子》—这是一幅绘画,不是镜子,也不是大自然。在这幅作品里,马格利特的描绘更加具体化:眼睛在观看大自然时,瞳仁中反射出白云和蓝天的影像,成为一面“错误的镜子”。这使得极其平凡的最常见的现象,由于彼此之间的对比关系,给人一种奇异的感觉,从而进入超现实的“艺术境界”之中。

又如作品《被刺穿的时间》,马格利特在谈到这幅作品时说道:“我想要画火车,并且为了唤醒它的神秘感,用了另外一个让人习以为常的形象—让它闯入一个餐厅的壁炉。”

又如作品《人类的条件》中,“从屋内看窗前的位置,我放了一副画架,正好让画架上油画中的景色跟窗外景致融合起来,观看者的角度既在屋内,也可以说在自然景色中”。

马格利特曾在一封信中提到:“我认为绘画的艺术是这样的一种科学,它将诸多色彩并置在一起,使它们原来的表象消失,而浮现出一种诗般的意象……在我的绘画里是没有‘主体’,没有‘主题’的。它是一种想象的意象,它使那绝对无知也不可知的事物复活而成为可知的。”

哲思的态度

马格利特的作品多半是故事和绘画的结合,描绘的东西都是普通的、日常的,形象也都是具象的,我们再熟悉不过。但是马格利特把这些我们熟视无睹、认为不可能凑在一起的东西共同放在某个时间或场景里,就产生了一种恐惧、神秘感。

此次展出的《肖像》,是马格利特创作于1935年的作品。这是一幅静物,一只玻璃杯、一只酒瓶、一副刀叉、一片火腿放在一只盘子中,画得极为逼真,但物体似乎不是放置在一个视平线上,而是悬挂在一个灰色的空间中,造成一种梦境的感觉—可不知为什么,火腿的中心瞪着一只眼睛。马格利特没有在这幅画上表达什么深刻的主题,而是通过这种出人意料的构思达到某种心理感应的效果。

马格利特一生的创作风格变化不大,他不受流行的新技巧影响,专注于创作奇幻的、神秘的、充满特殊构想的形象。或许正是因为如此,马格利特一直是个充满争议的超现实主义艺术家。争议之处在于他作品的晦涩难懂,

肖像

这幅创作于1935年的作品,是一幅静物,一只玻璃杯、一只酒瓶、一副刀叉、一片火腿放在一只盘子中,画得极为逼真,但物体似乎不是放置在一个视平线上,而是悬挂在一个灰色的空间中,造成一种梦境的感觉。可不知为什么,火腿的中心瞪着一只眼睛。马格利特没有在这幅画上表达什么深刻的主题,而是通过这种出人意料的构思达到某种心理感应的效果。总是在激起人们的短暂评论后便从大众眼中褪去。这次马格利特的回顾展,也收到了一些无力的赞美和自然的埋怨。评论家科特(Holland Cotter)在《纽约时报》撰文说:“作为一个技术娴熟的艺术家,马格利特是当之无愧的。这可能是他受欢迎之处。但是,对于马格利特的艺术,你永远都不会产生崇敬感。因为你只要稍加一点练习,也许你也可以成为马格利特。与马格利特相比,我们会将这种崇敬献给另一位艺术大师达利。”

虽然这种论调也有一定的道理,但显然有所偏颇。就当下来说,我们不应该纠结于他的绘画形式,因为在马格利特眼里,画什么比怎么画更重要。而这种对绘画的哲学思辨,可能是我们今天重新认识马格利特所需要特别强调的。

就像一个评论家所说:“MOMA的这个展览在提醒我们用另一种眼光去看马格利特—暂时忘记他的画家身份吧,因为他本身就是一个神秘的布道者。”马格利特曾说过:“不专注地观看事物就不会有所发现,人们将永远看不见所想要的东西。对于奥秘,人们不必去谈论它,而应该去捕捉它。”

情侣

马格利特14岁那年,他的母亲雷吉娜·伯蒂夏姆斯投河自杀。两周后尸体才被打捞起来,当时她身上的衣服被水撩起缠绕在脸部。这一幕永远在马格利特的脑海中挥之不去,以至于后来在其创作中常常会莫名地画出这样的图像—画中人的衣物包裹着面孔。这次展出的作品《情侣》,就是再现这一场景的作品。

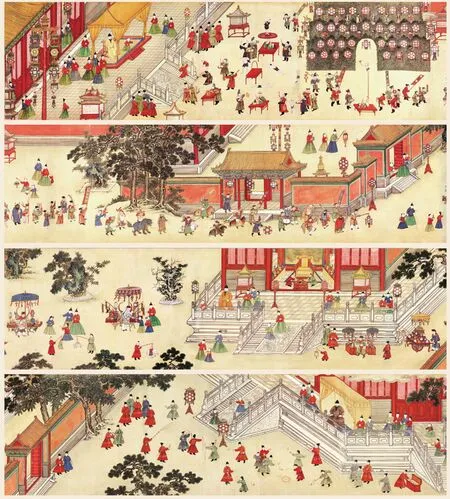

宪宗元宵行乐图卷

明 绢本设色 37×624cm 国家博物馆藏

此画卷出自明代宫廷画师之手,又名《宪宗行乐图》,署成化二十一年(1485年)仲冬吉日。所画为明代宫廷模仿民间习俗放爆竹、闹花灯、看杂技的情景。

马格利特:日常生活中的神秘

文/伟欣 图/MOMA