我国茶叶加工过程的质量安全问题及对策

刘 新, 张颖彬, 潘 蓉, 王国庆, 汪庆华, 金寿珍, 鲁成银

(中国农业科学院茶叶研究所/农业部茶叶质量监督检验测试中心,浙江杭州 310008)

中国茶业是传统的优势产业,绿茶占世界茶叶贸易量的主导地位.茶叶加工是茶叶产业增值的重要过程,也是产业转型升级的重要途径,长期以来,茶叶加工过程质量安全的控制受到政府、企业和茶农的重视和关注,我国在2000年就开始茶叶全程质量控制,加工过程是涉及茶叶质量安全的重要环节,必须引起足够的重视,分析我国茶叶加工过程中的质量安全问题,提出相应的对策,是不断提升我国茶叶质量安全水平的有效手段,也是保护消费者的利益、推进茶叶产业的持续发展的有力保障.

1 茶叶质量安全的管理模式

1.1 中国茶叶产业规模

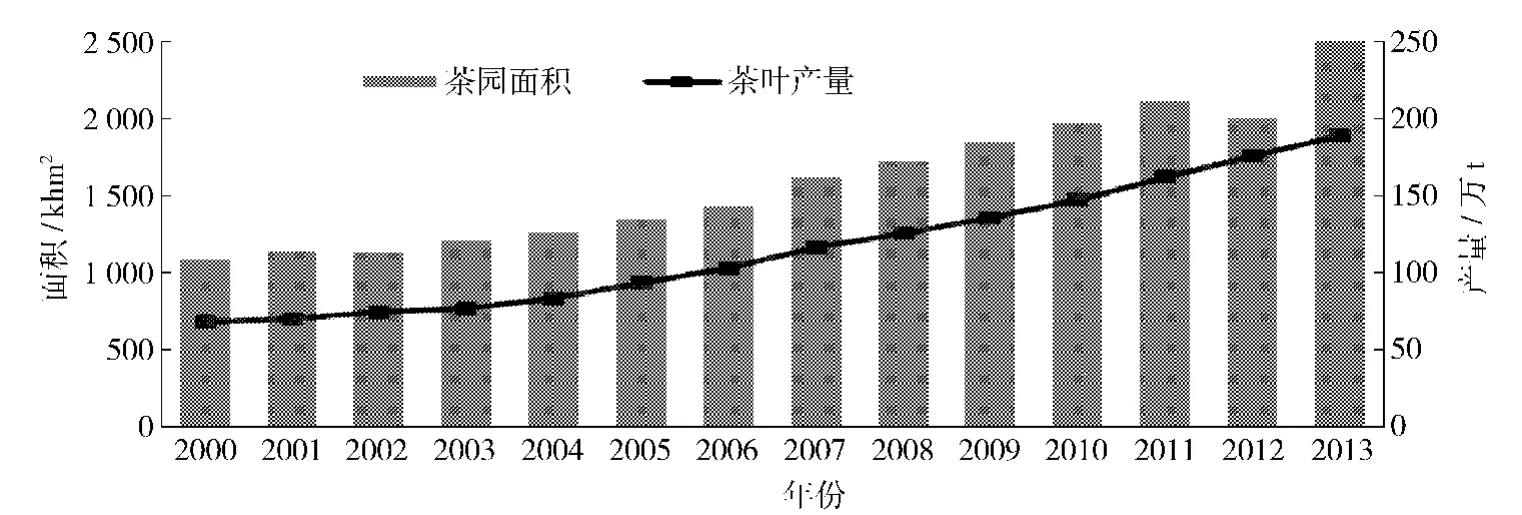

茶叶是我国南方地区重要的经济作物.改革开放以来,茶叶在农民增收、农业增效方面发挥了重要的作用,我国茶叶产业发展迅速.进入21世纪以来,茶叶仍然呈快速发展趋势,茶叶面积从2000年的108.895万hm2发展到2013年的257.933万hm2,产量从68.33万t发展到189.0万t,茶园面积和产量世界第一,如图1.茶叶出口从2000年的22.77万t发展到2013年的32.26万t,出口额从2000年的3.20亿美元发展到2013年的12.50亿美元,成为世界上第二大茶叶出口国.茶叶不同于其他农产品,必须经过加工后成为商品,2013年农业产值就达1 106亿元,如图2.

1.2 质量安全的管理模式

我国茶叶质量安全根据部门职能分工管理.农业部负责加工产前的质量安全管理,食品药品监督管理局负责从加工到茶杯的管理.由于茶叶受市场关注度较高,各部门十分重视茶叶质量安全的监管.农业部农产品质量安全监管局,布置了全国性的茶叶质量安全例行监测、监督抽查和风险评估工作,组建了茶叶质量安全风险评估实验室和茶叶质量安全专家组,建立了从农业部到乡(镇)的监管体系.食药部门也建立了从部到县(市)的监管体系,部署了茶叶市场监督抽查机制.农业部2001年组织实施“无公害食品行动计划”,茶叶纳入其中;2005年1月1日起,开始实施茶叶食品质量安全市场准入(QS)制度;2008年制订并实施《出口茶叶质量安全控制规范》;农业部还推行“良好农业规范”(GAP),按照其要求管理茶园.逐步建成以国内无公害食品、绿色食品和有机食品认证为主导,以国际通行的GAP、HACCP(危害分析与关键控制点体系)、ISO9000(质量管理和质量保证体系)、ISO14000(环境管理和环境保证体系)等质量体系认证与产品认证为补充的认证体系,这些制度的建立和认证的实施,构建了茶叶从“农田到茶杯”的质量安全控制架构.

图1 2000—2013年我国茶叶生产状况Fig.1 Status of China's tea production in 2000-2013

图2 2000—2013年我国茶叶出口创汇情况Fig.2 Status of China's tea export in 2000-2013

1.3 质量安全的现状

我国茶叶质量安全水平不断提高.政府监管措施的实施,推动了各地对茶叶质量安全的重视,随着一些诸如绿色防控新技术的应用,减少了化学农药的使用,降低了我国茶叶中的农药残留水平.2009年至今,茶叶合格率保持在95% ~99%之间,出口茶的农药残留合格率也达到90%以上.清洁化加工的实施,减轻了重金属的污染,2008年有关部门对全国633个样品分析,铅的超标率为3.6%;近几年绿茶和乌龙茶铅的合格率达到99%.然而,我国茶叶生产以小农户经营为主,茶叶质量安全隐患依然存在,一些质量安全事件常常发生.2012年4月绿色和平组织发表的所谓“茶叶农药残留报告”。2011年11月国家质检总局公布了乌龙茶产品监督抽查结果,“联合利华(中国)有限公司生产的立顿铁观音等19种产品不符合标准规定”.一些报道引发了消费者对茶叶质量安全的质疑.

2 茶叶加工存在的问题

2.1 数量庞大的小规模加工企业导致监管难

我国茶叶加工企业以中、小规模为主体.在经济发达的浙江省,2010年调查全省茶叶加工企业约有6 000家,没有一家大型企业,以农户为主导的作坊式生产占比最高.全国茶叶加工企业的数量无法统计,这些分布在18个产茶省(市、区)以及销区的加工企业数量巨大,加工企业之间的管理水平、硬件条件、质量意识良莠不齐;加之茶叶加工链条较长,涉及生产、加工、包装、贮藏、运输和销售等过程,化学污染、物理污染以及生物污染在加工过程中都会发生,要对每个企业都进行有效的监管变得十分困难.目前茶叶加工业的产业结构,导致茶叶质量安全的隐患难以控制.

个别茶叶生产经营者受经济利益的驱使,加工过程中违规使用色素、香精等物质,以提升茶叶的商品价值,导致茶叶中混有不明的成分,增加了茶叶质量安全的隐患和风险[1].

2.2 二次污染是加工中突出问题

茶叶加工过程主要把鲜叶加工成产品.我国生产6大茶类,加工方式差异较大,加工过程主要产生重金属和有害微生物的二次污染.茶叶加工过程中茶叶与加工机具发生摩擦和碰撞,金属表面材料的磨损容易沾染茶叶,重金属成分有铜、铅、铬、镍等;加工过程茶叶与地面接触,容易受到灰尘等内含物的污染,如灰尘中铅的含量高达17.02~28.53 mg/kg,如茶叶与地面接触,将会增加茶叶中铅、砷等含量,在地面上窨制的茉莉花茶,砷含量高于其他茶类;此外,黑茶加工的发酵和陈化工序,以及加工人员不良卫生习惯容易引起大肠菌群等有害微生物的污染.此外,加工用燃煤如果防护不当,会引起硫、磷等元素的污染.

2.3 潜在质量安全危害因子未被充分认识

包装材料的安全性尚未引起广泛重视,目前生产茶叶包装材料的企业很多,但这些企业的卫生状况值得关注.国际上许多国家都已将生产食品包装材料的企业要求等同生产食品企业来对待,而我国还没有这方面的规定[2].另外,国内许多生产复合包装材料的企业,在生产过程中滥用印刷油墨、稀释剂、黏合剂等物质,致使许多包装材料带有强烈的异味,这些包装材料不仅对茶叶形成二次污染,而且破坏了茶叶原有的香气和滋味.

3 国外茶叶质量安全控制经验

3.1 印度的质量安全控制

印度是传统茶叶生产大国,国内的茶叶生产主要以种植园模式存在,是世界CTC红茶的主要生产国之一.印度国内近60个大型茶叶种植场的产量占国内总产量的约60%,政府规定70%的茶叶必须进入拍卖市场,需要从印度进口茶叶的外国企业和国内商家都从拍卖市场中进货,这种生产、销售模式,有利于茶叶质量的监控和管理.同时政府鼓励种植场达到ISO9000和HACCP的认证标准,茶叶局对于1年、2年和3年内达到上述要求的茶园给予相应成本支出的50%,40%和25%的补贴.

除了生产模式上的优势外,印度政府还从制度上对茶叶质量加以保障,20世纪50年代制定了专门的《茶叶法》,是印度国内茶叶生产、流通环节的法律依据.印度商业部代表政府依据《茶叶法》对茶叶的生产、流通领域实施监督.印度还出台一系列的法律法规保证茶叶在生产、加工及流通等环节的质量安全.2006年出台了《食品安全与标准法案》,2011年出台了《食品安全与标准规则》,以及配套出台了《污染物、毒性和残留》,《食品标准和添加剂》,《实验室和样本分析》,《食品经营的许可和注册》,《包装和标签》,《销售的禁止和限制》,以及《预防食品掺杂掺假法案和规则》.

3.2 日本的质量安全控制

日本茶叶虽以农户经营为主,但组织化程度高,由农协统一购置农业机械、统一防治病虫害、统一加工[3].日本为了防止茶叶产品的欺骗性包装,制定了《包装新指引》,规定容器内的空位不应超过容器体积的20%,成本不超过售价15%.日本2006年6月开始实施《食品中农业化学品肯定列表制度》,2009年5月起,日本实施新的《食品卫生法》.

3.3 欧美等进口国家和地区的质量安全控制

美国食品(茶叶)安全由3个部门共同管理,分别是美国联邦农业部(USDA)、美国食品和药品管理局(FDA),美国国家环境保护署(EPA).这些部门与各州和地方政府的相关机构协调互动,形成了一个综合性、有效性的体系,为实现茶叶安全提供了强有力的保障.

德国形成了3个层次的检验监测体系:第一个层次是企业对茶叶质量安全的自我监测检验;第二个层次是中间机构的监测检验,由独立于茶叶企业的中间机构按照有关茶叶安全质量标准对其生产、加工、流通企业进行检测;第三个层次是政府的监督监测检验,主要的工作是监控、记录和保存检验检测的数据和评价结果,以及提出报告.

总的来看,世界各国都非常重视茶叶质量安全体系建设,这些国家拥有完善的法律法规体系,发达国家政府为加强茶叶质量安全管理,一般都建立了一套比较完善的法律法规体系,涵盖着“从田间到餐桌”的整个链条.同时都具备国际接轨的质量认证体系,以保证消费者的健康和安全.

4 提高茶叶质量安全的对策建议

4.1 进一步完善茶叶质量安全体系建设

茶叶质量安全涵盖产地、生产、加工、包装、储运、销售全过程.为建立完善的茶叶质量安全体系,需要着重加强以下几方面工作.一是进一步建立并完善覆盖全国重点产区的茶叶质量检测平台建设,构建区域分布合理、功能齐全、互补性强的茶叶质量检测体系.二是建立符合当前生产实际的茶叶质量安全追溯制度,逐步或全面实行从田间生产开始,包括加工、贮藏和销售的全程茶叶质量可追溯制度,对于不合格产品采取退市制度.三是继续加强相关质量保障体系的认证.一方面要全面推进无公害农产品茶叶、绿色食品茶叶、有机茶和地理标志产品认证;另一方面要制定出台一些配套优惠政策,鼓励企业开展 ISO9000(质量管理和质量保证体系)、ISO14000(环境管理和环境保证体系)、GAP(良好农业规范)、HACCP(危害分析与关键控制点体系)等认证,确保全程茶叶质量安全[4].

4.2 加大对茶叶加工厂的升级改造

我国2005年开始对茶叶实施食品质量安全准入制度,相当一部分初制厂还未按此制度要求进行认证.加工业除了小而散外,相当一部分加工厂设备陈旧、厂房简陋、加工与生产和生活混合一起,卫生难以保障.因此必须加大对原有加工厂的改造和升级,优化改造加工环境,按食品加工要求设计布局厂房、仓库,配套相应的卫生设施;选用符合食品加工要求的设备,添置一些贮存和摊放环节的设备或工具,尽量采购连续化加工设备,完善管理制度,把好鲜叶进厂关,记录鲜叶的来源、等级和数量,对加工全程影响质量安全的关键环节进行预防控制,防止加工设备、加工厂房、仓库、包装材料、燃料、人员对茶叶的物理性污染和有害微生物的污染,禁止加工过程中添加任何非法添加物,培训从业人员,提高个人卫生意识、质量安全意识和质量跟踪意识,形成茶叶清洁生产的标准化、制度化,提高茶叶卫生质量.此外,要加强对包装材料的控制和管理,使用食品级的包材,使用绿色环保油墨和黏结剂,保证产品的质量安全.

4.3 完善质量安全标准体系建设

针对当前茶叶质量标准状况,我国应着重加强开展国内外标准比对与采标研究,加大对国外新提出茶叶质量安全指标与分析方法的实验验证,提高应对国外标准更新的能力.与发达国家相比,我国茶叶中的农药残留MRL标准较少,一些在茶树上普遍使用的农药没有限量.此外,标准与法规之间缺乏有效的统一和协调,存在系统性和结构性的问题,为茶叶监管带来了难度.加快现有标准的更新速度,开展茶叶饮用安全性研究,按照科学的风险评估制度,适当增加一些检测项目及限量指标(如水溶性强、残留量高的农药),研究修订切实可行且有效的出口茶标准,逐步构建完善我国茶叶主要农药残留物和污染物的安全限量标准体系,以应对国外茶叶贸易技术壁垒.主动跟踪并积极参与国际标准的制定,争取标准制定的话语权,切实维护我国产茶大国的权益.

5 结 语

茶叶生产是包括种植、加工、贮运一个完整的体系,加工过程是涉及茶叶质量安全的重要环节,把好加工原料的进厂关是安全的基础,加工过程重点要防止二次污染,只有整个过程对关键控制点进行严格把关,才能够生产符合相关标准要求的产品.

[1] 钱峰燕.茶叶质量安全管理问题研究[D].杭州:浙江大学,2005.

[2] 卜可华,夏业鲍.谈名优茶的保鲜与包装[J].中国茶叶加工,2006(2):13-14.

[3] 冯娟娟.中国茶叶质量安全体系研究[D].安徽:安徽农业大学,2009.

[4] 张文锦,王峰,翁伯琦.中国茶叶质量安全的现状,问题及保障体系构建[J].福建农林大学学报:哲学社会科学版,2011,14(4):27-31.