工科研究生创新思维的模式培养——质疑训练与实例分析

汪思源,王文标

(大连海事大学信息科学技术学院,辽宁大连 116026)

一、严峻的现实与表象——研究生创新能力的弱化即问题意识的淡薄

近年来,我国经济发展取得了长足进步,已成为世界第二大经济体和第一大贸易国。但伴随着经济的高速增长,许多问题也到了十分严峻和刻不容缓的程度,如环境问题、能源问题、食品问题、教育问题等。经济实力的竞争依靠科技,科技的发展依靠人才,而人才的培养依靠教育。要解决发展中的问题,归根结底还在于教育。社会与经济发展对高端人才的迫切需求,凸显着研究生创新能力短板的严重问题。研究生教育承担着为国家培养高级专门人才的任务,具有十分重要的地位。高校大量扩招,研究生的规模和数量也在不断扩大和攀升,但与此同时,研究生的培养质量却饱受诟病,主要体现在创新能力弱化及走向工作岗位后的持续学习与再创造能力明显不足。

反思高校的研究生培养阶段,传统教育模式的积弊和教育整体水平的下滑,不可避免地直接影响到研究生导师与学生双方。高校不是象牙塔和世外桃源,社会大环境的浮躁和急功近利,使师生双方都难以安心治学,教师忙于拉关系找项目,学生忙于“攒证书”求职就业。研究生内在的对创新能力的主观追求的缺少动力以及外在的客观约束和刻意培养乏力甚至缺失,导致研究生在主观上懒于动脑不求创新和不愿创新,在客观上不善动脑不会创新和不能创新。更为基础和底层的表现就是不能主动和努力去构建合理的知识结构和能力结构,不知何为需与缺,得过且过,丧失问题意识。因为缺少发现问题、提出问题、归纳问题与聚焦问题的能力,直接影响其后的主动剥茧抽丝地分析问题,再进而以可行的方法解决问题的能力。

多年来,教授们习惯在研究生的毕业评语中对“该生是否具有(较强的/一定的)分析问题和解决问题的能力”有所标注,而缺乏对该生是否具有发现问题和提出问题的能力进行评价,这本身也是源于教育者自身对问题意识的淡化。如何端正教育理念,让教与学各自就位;以学生为主,让其成为学习的主人;让其不断地从问题中来,到问题中去,在不断解决老问题和不断面临新问题的过程中构建自身的创新知识结构,并在持续的实践训练中得到成长,在学“问”中增长学问,在求“知”辨“识”中获取知识。成功的教育只有落实和体现在学习者主动的学习过程中,通过构建其合理的知识结构和能力结构,才能持久服务于其终身的学习提高和再创造的过程里。明确研究生在校研学阶段的任务与目标,即“学生存——掌握基本专业技能,学学习——以导师为样例做科研,学创造——奠定创新超越的基础”,通过“做中学”“学中用”与“学中学”,以方法带动创新,实现知行合一。研究生导师也需侧重于对学生创新教育方法的研究和创新方法的应用推广。在互联网时代的研究生导师,已非传统意义的“传道授业解惑”者,而是身教重于言教的“同道导学启惑”的践行者[1],更是为研究生树立身边的“科学质疑,大胆假设,小心求证”的科研榜样。究竟如何启发学生提出问题,并如何让学生提出好问题——这,就是一个问题,还是社会与时代对教授们提出的一个值得警醒和重视的问题!

二、“无问题之问”的问题分析与探讨

法国作家巴尔扎克说过:“打开一切科学的钥匙都毫无异议的是问题。”科研的第一步就是从问题开始。缺乏问题意识,首先是制约了教师成为创新教育的引导者和推动者,其次是影响和弱化学生的创新学习和创新实践。问题意识就是发现问题、弄清问题、分析问题、解决问题、达到目标的一系列主观意识行为。从心理学上讲,带着问题的学习,对学习者而言更具有明确的指向性,能够更为积极主动地探求答案,更有助于构建合理的知识结构,能够更为持久和坚定地追踪目标[2],进而“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”。钱学森先生在晚年不无忧虑地指出:“现在中国没有完全发展起来,一个重要的原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是冒不出杰出的人才。”钱老的感叹发人深省。在呆板、服从、唯一、刚性的标准答案里,是难以孕育出创新人才的。创新常常在活泼、争议、多样、灵活的思路和行为中;创新常常会不落俗套,常常就在于与别人看到同样的东西,却能够想出异样的结果。中国的家长关心孩子在学校考了多少分,而西方国家的家长常问孩子今天在课堂上是否问出好的问题。两种提问方式反映出截然不同的教育理念和关注视角。

做学问需“从无疑处生疑”。那么何为问题呢?问题由条件、目标和从条件到目标之间的差距三要素构成。解决问题就是利用或创造条件,寻找方法和途径,减小条件与目标间的差异,最终达到目标所要求状态的过程。

问题有多种划分方式。如:(1)已知问题的目标、条件和各种解决方法,求取最佳方法与途径,即对比选择优化的问题,如“条条大路通罗马,哪条更快更便捷”;(2)问题的目标和条件都明确,要求找解决的方法和途径,即寻找解决方法问题,至少要找出一种解决问题的方法或一条可行途径,如“不管白猫黑猫捉住老鼠是好猫”;(3)目标明确,条件、方法和途径不明确或半明确的问题,解决这类问题,既需要补充、假设或创造条件,又需要寻找解决问题的方法和途径,如科研中的许多探索问题。再如,根据问题的求解类型可划分为:陈述性问题,回答是什么(what);因果性问题,回答为什么(why);过程性问题,回答是怎样(How)。而如果根据问题的应答域是否存在还可划分为:真问题,其应答域存在;假问题,其提法不合理或错误,这种问题的应答域是错误的,如“怎样制造一台永动机”就属于假问题,在科研选题中要认真分析应答域设定,尽量避免陷入假问题的泥潭。

提问,做为一种思维活动或行为方式,不一定来自于无知;相反,你只有知道得越多,才会问出更多更有价值的问题。有时是明知故问,有时是旁敲侧击,有时要顺着问,有时要反着问,有时是挑衅着问,有时是话里有话的问,有时是单一的问,有时又是一组逻辑的问……变化无穷。恰如禅语“一沙一世界,一叶一如来”,对应于此,即为“一问一世界,一疑一乾坤”。

创新就是一种人生态度,创新就是将身边的工作做得更好一点;成功也不过是每天进步一点点,但方向比速度更重要,这一切都可以源于打开眼前的一个个问号。同时,问号应来自学生自己的眼睛和(在老师指导与启发下)的独立思考,而不是来自书本上的浅尝辄止的“标准答案”。如,当一条条碎片化的陈述性知识转变为问句或设问句时,答案还是否唯一和清晰?条件还是否严格和有效?新的可能又是什么?不同的边界约束又起到什么作用?……真理与谬误往往只有一步之隔,创新就在于率先迈出那正确的一步,而这一步又往往来自于无数次错误和失败的尝试。

而传统教育让生动有趣的学习和求知止于标准答案,客观上灌输的是服从与唯上,不质疑、不深究,挫伤和打击了那些刨根问底的求知者的主动性和积极性,培养了一大批高分低能的应试高手,另一个极端则是造就了一些无分无能的“厌学者”。古人云,“尽信书则不如无书”,“不唯书不唯上”,“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进”。因此,必须调整和改变社会与学校的评价体系,社会即学校,生活即教育,“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,学校必须按照社会与市场的要求来培养人,“授人以鱼不如授人以渔”。古希腊哲学家普罗塔戈说:“人脑不是一个要被填满的容器,而是一支需要被点燃的火把。”对教育而言,这个需要点的火把就是学生的创新思维,而一个个问题就是一粒粒火种。

三、解题的途径与方法——问题的由无到有和由有到优训练

强化问题意识,开始创新之旅。教师如何使学生由无问题到“有问题”继而产生“好问题”,克服和减少“浅问题”甚至是“伪问题”,这在当今教育背景下,是个值得研究的问题。正如爱因斯坦指出的:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因为解决一个问题也许仅仅是一个数学上的或实验上的技能而已,而提出新问题、新可能性,从新角度去看旧问题,都需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”那么,什么是一个好问题?好问题应该是立意有高度,行动有方向,求解有可能。波普尔说:“科学只能从问题开始。”发现问题是研究生创新的起点。创新活动就是提出问题—解决问题—再提出问题的循环过程;主动发现问题就是研究生在经过一定知识积累后,以独特的敏锐性提出对某一领域的思考,这本身就是一种创新过程。

创新学习始于模仿,创新能力在于训练。在每次专家报告会后,在专题研讨会后,导师有意识地“逼迫”研究生思考问题和提出问题。通用的训练如:我如何能成为像你那样的行业专家?再如提出关于“问题”的问题:你怎么想到这个问题?怎么想到这个方法?智者云:人们往往将一个人拥有的东西称其为财富,其实他真正的财富是获得这些东西的方法。因此这是一个问题,还是好问题!

主观驱动,促使学生提问“欲为”,问题在哪里?就在身边学习生活的不便处,在一个个别人实验的不完美处,在一篇篇参考文献的展望里……

思想指导行动,目标引导结果,缺少创新思维,就难以有创新的行为与成果。质疑是其重要组成部分,导师的质疑启惑与学生的自我释疑贯穿研究的全过程,教学相长。必要的模式训练,也可为创新带来事半功倍的效果,实现在逻辑与非逻辑间游走。

客观氛围,创造条件保证学生提问“可为”。导师需引导学生进行系列化的思考问题,并对问题进行深化分析和讨论,思想的快车一旦启动,就不要让他轻易停止。

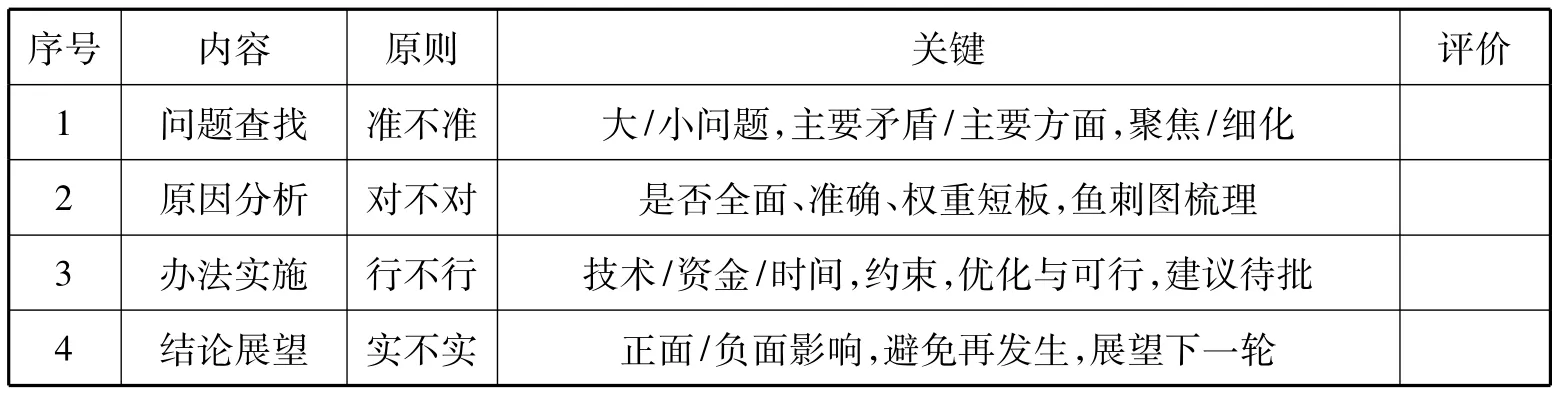

此处仅以提出问题的方法为主线略加展开,对分析问题和解决问题的方法不做论述。如教学研究中采用的简洁易行的四问法:

第一循环:“问题是什么?原因是什么?办法是什么?结果是什么?”

第二循环:“问题准不准?原因对不对?办法行不行?结果好不好?”

要求学生不断进行迭代深入、螺旋上升(见表1)。

表1 四问法及其原则和关键点

再如,当一台机器突然停了下来,那就需沿着这条线索进行一连串的步步紧逼式的追问。

问:“机器为什么不转了?”

答:“因为保险丝断了。”

问:“为什么保险丝会断呢?”

答:“因为超负荷而造成电流太大。”

问:“为什么会超负荷呢?”

答:“因为轴承干涩不够润滑。”

问:“为什么轴承干涩不够润滑?”

答:“因为油泵吸不上润滑油来。”

问:“为什么油泵吸不上润滑油来?”

答:“因为油泵会产生严重磨损。”

问:“为什么油泵会产生严重磨损?”

答:“因为油泵未装过滤器而使铁屑混了进来。”

追问至此,水落石出,最终的原因找到了。

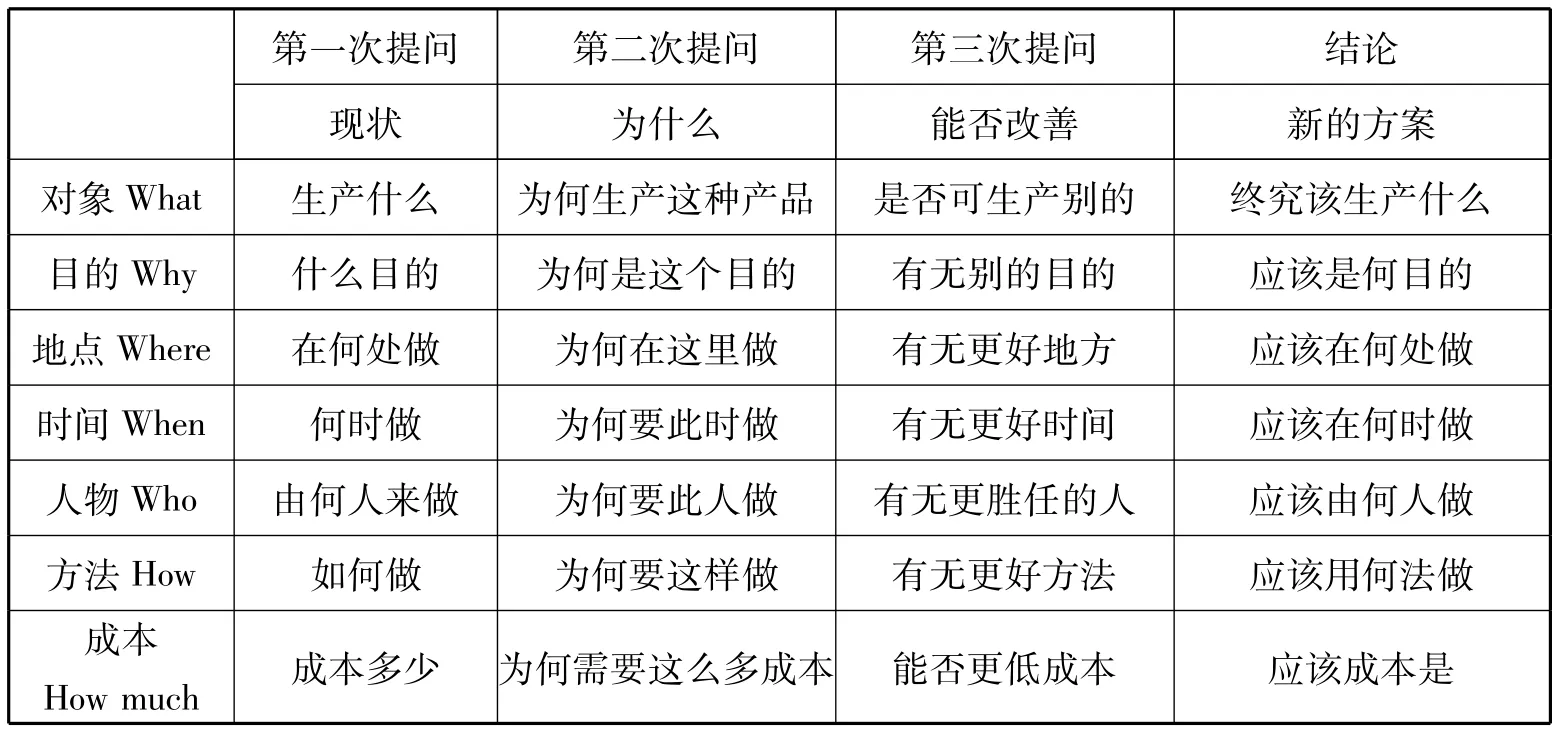

对于工科研究生而言,在工程化应用中也可采取相似平移的5W2H法(见表2)。

在社会生活中也如此,不试图求解的问题,可能仅仅是消极的牢骚;科学和逻辑思考后的问题,就可能是积极的建议。在学校不是由你来给老师出题,在职场不是由你来给领导出题,而应该是带着你的思考和解决的预案,来听取别人对此的建议、指导和决断。

陶行知先生说:“发明千千万,起点是一问,智者问的巧,愚者问的笨。”如何训练质疑设问是构建研究生创新思维的重要组成部分。引导学生着力以下“三点”:多看一点(感官)——浏览书刊、网络、世界;多想一点(质疑)——为何这样,不是那样,还能怎样;多做一点(实践)——知行合一,前行完善。其他如6顶思考帽法、检核法以及著名的TRIZ法等,不一一展开。

表2 5W2H法的迭代提问表

在知识结构的构建中提问,在提问中构建自我的知识结构。合理的知识结构,是创新能力的基础。一个人创造能力的形成和发展,主要因素并不在于他所拥有的知识量的大小以及信息量的多少,而在于他能否建立一个基础雄厚、布局合理的知识结构,其合理性具有两个基本特征:一是结构的完整性,二是结构的有序性。前者指掌握的各个学科知识具有足够的覆盖面,在空间上能够满足正常研究需求;后者指各个学科知识之间具有互相畅通的信息关联渠道,在时间上能够满足工作需求。前者可归于静态指标,而后者则归于动态指标。人们已经认识到,零散的知识只能解决个别的、局部的或表面的问题,而系统的知识才能解决普遍的、整体的或根本的问题。一个被杂乱无章知识塞满的大脑与空洞无物的“白痴”大脑一样,都是无法创新有为的。科学有序地构建程序性的知识而非简单地存储陈述性知识,这可以有训练地转化为每个个体的主动和独立的创新行为,即知识结构越合理、知识的质量越高,创新越容易,创造力也就越强[3]。

笛卡尔说:“最有价值的知识是方法的知识。”系列化的提问方法,是贯穿于知识的汲取、存储、积累、加工和运用的全程,起到“消化酶”的作用,再转化为分析问题和解决问题形成创新能力的“催化剂”作用。散在的与碎片化的知识必须依靠思维进行组合建构,创新性思维是知识转化为创新能力的核心,科学合理的质疑设问是创新思维的重要组成部分。

四、结论与展望

如陶行知先生在《创造宣言》中所述:“教师的成功是创造出值得自己崇拜的人。先生之最大的快乐,是创造出值得自己崇拜的学生。说得正确些,先生创造学生,学生也创造先生,学生先生合作而创造出值得彼此崇拜之活人。”

创新教育和创新训练首先须发于老师激发学生问题意识的“欲为”,方能引导和促进学生在问题定向和问题求解上的“可为”。加强提问与质疑训练是研究生创新教育和培养的重要组成部分,这需要师生双方的共同努力。为师不应该满足于简单的告知和传承既有的知识,自以为很好地完成了教学工作;为生也不应该简单地掌握和了解相关的既有知识点,以取得较好的卷面成绩而沾沾自喜。师生同欲,方法助力,事半功倍。成功的教学一定是源于帮助学习者的知识构建和能力构建。研究生团队是师生共同协作地探求未知的创新团队,师者,更应该是众生学习和模仿进行科研的楷模和表率,必须让学生“知其然,且知其所以然”,并落实于知行合一。教师自身的质疑能力以及其释惑过程,就更应该在研究生教学工作中放大和加强。训练于校园内,起步于岗位上。十年树木百年树人,假以时日,必能实现终身学习与创新突破。

[1]汪思源.由解惑到启惑[J].航海教育研究,2009(3):31-33.

[2]何红娟.基于问题意识的创新人才培养策略研究[c].//2013年创新教育学术会议(CCE 2013)论文集.北京,2013-05-24.

[3]鲁克成,罗庆生.创造学教程[M].北京:中国建材工业出版社,1997:258-259.