认知行为干预对非心源性胸痛患者的效果观察

李艳娟,陈建永,羊燕群,蒋 霞,夏 瑾

(杭州市红十字会医院,浙江杭州 310003)

非心源性胸痛(non-cardiac chest pain,NCCP)是指排除心脏因素所引起的复发性胸骨后疼痛,一般专指食管源性胸痛[1]。焦虑和抑郁是NCCP发病的重要因素[2-4]。NCCP 患者被长期反复发作的胸痛所困扰,严重影响其生存质量。对于NCCP的治疗尚缺乏特效药物,临床主要应用促胃肠动力药、质子泵抑制剂、螯合剂等药物改善症状。认知行为干预是通过帮助患者分析病因,纠正错误认知,结合行为训练,提高患者对疾病的自我控制力,增强战胜疾病的信心[5-6],是一种有效的心理干预方法。2009年1月至2010年12月,本院消化内科对32例NCCP患者实施认知行为干预,效果较好,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象 纳入标准:符合反流性食管病(炎)诊断标准[7];年龄18~65岁,具有完全民事行为责任人;自愿接受本实验干预,签署知情同意书。符合纳入标准患者63 例,均以发作性胸痛就诊,病程1~58个月,平均11个月;男32例,女31例;年龄22~65 岁,平均(44±13.1)岁;未婚2 例,已婚60例,离婚1例;文化程度:文盲3例、小学10例、中学42 例、大学8 例。按入院顺序分成对照组31例和观察组32例,两组患者一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 干预方法

1.2.1 对照组 应用埃索拉美唑20mg、1次/d,疗程2周,给予积极心理安慰及指导。

1.2.2 观察组 在对照组基础上给予认知行为干预。责任护士主动关心患者,一对一讲解NCCP症状、治疗方法,预后情况,并提供书面治疗计划,每天提供病情信息,宽慰其心情;帮助分析病因,告知胸痛客观存在,但可由不良情绪引起,鼓励患者保持乐观情绪,减轻心理压力,坚定疾病可治可愈的信念;安排患者每天听音乐、看报或看电视,转移对疼痛的注意力,每天行上下肢体操活动及户外活动;指导患者行渐进性放松训练法,每天2次,每次30min;调整不良生活方式,严格患者三餐进食时间及进食量,进餐后禁止卧床,控制甜食、辛辣及浓茶等刺激胃酸分泌的食物摄入,调整其建立良好的作息时间。

1.3 评价工具与方法

1.3.1 评价工具

1.3.1.1 焦虑自评量表(SAS)[8]SAS共20条目,按症状出现频度分为1、2、3、4四级评分,标准分=各条目累积分×1.25,取其整数部分,SAS标准分≥50分,认为处于焦虑状态。

1.3.1.2 Zung抑郁自评量表(SDS)[8]SDS含20条目,标准分=各条目累积分×1.25,标准分≥53分者,认为处于抑郁状态。

1.3.1.3 NCCP 症状积分 采用半定量法,即对三大症状(胸痛、反酸、烧心)分级评定,无症状为0分;偶尔出现为轻度,1 分;经常出现为中度,2分;持续存在为严重,3分。以疗效指数来判断疗效,疗效指数测算公式:疗效指数=(治疗前症状总分-治疗后症状总分)/治疗前症状总分×100%。

1.3.2 评价方法 护士在治疗前及治疗2周后测评SAS、SDS及NCCP症状积分。

1.4 统计学方法 所获数据用SPSS11.0统计软件进行分析,采用t检验,x2检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者干预前后SAS及SDS评分比较 见表1。

表1 两组患者干预前后SAS及SDS评分比较 分

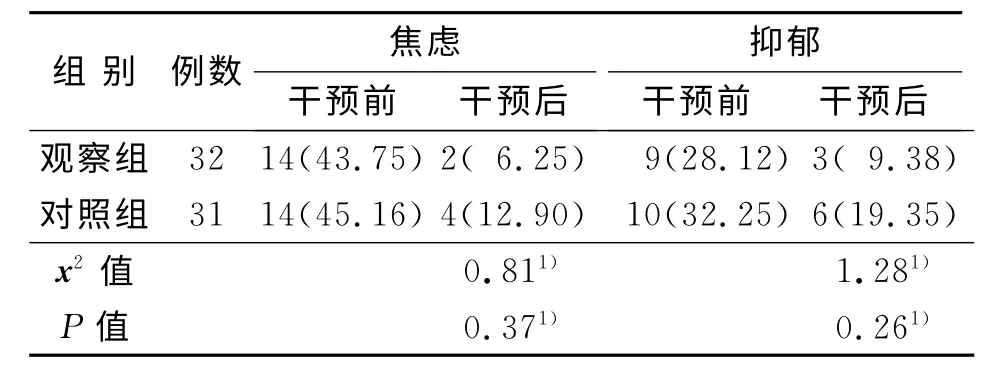

2.2 干预前后两组患者焦虑/抑郁发生率比较 见表2。

表2 干预前后两组焦虑/抑郁发生率比较 例(%)

2.3 干预后两组疗效比较 见表3。

表3 干预后两组疗效比较

3 讨 论

3.1 精神因素与NCCP 发病关系 焦虑是一种内心紧张不安,是预感要发生压力事情的体验,是没有明确对象的恐惧,抑郁是一种持续的心情低落,两种情绪高度相关并均可有躯体化障碍表现,如胸痛、心悸、胸闷、腹痛、失眠、呼吸困难等症状。已有的研究认为[9],NCCP患者焦虑或抑郁发生率明显高于健康人群,甚至有学者认为,胸痛患者中部分有明显精神性异常,常见有惊恐障碍(24%~70%)、焦虑(33%~50%)、抑郁(11%~12%)[10],显然,精神心理因素和NCCP有关[11]。本组63例NCCP患者中合并焦虑和抑郁者比例很高,分别达到44.44%、30.16%。

3.2 认知行为干预联合药物治疗有利于提高NCCP疗效 由于焦虑与抑郁与NCCP 发病相关,因此对NCCP 患者采取药物治疗外予认知行为干预,缓解患者的焦虑、抑郁情绪,躯体症状亦能随之缓解。通过认知干预,帮助其正确认识疾病的性质,了解疾病的原因和治疗方法,提高治疗信心和治疗依从性;通过行为干预,提高患者自我管理能力,自觉采取转移疗法、放松疗法,减轻疼痛及负性情绪,获取社会支持减轻压力,从而改善症状。本研究结果显示,观察组通过认知行为干预后,SAS/SDS评分降低较对照组明显,疗效指数较对照组高,两组比较差异有统计学意义。

[1]Fass R.Noncardiac chest pain Gerd/Dyspepsia:Hot topics[M].Philadelphia:Hanley&Belfus,Inc.2004:183-196.

[2]莫琴琴,吴之茵,周虹.非心源性胸痛患者心理状态与个性特点相关性研究[J].齐鲁护理杂志,2013,19(23):70-72.

[3]刘祖明,胡阳珍,候晓华.非心源性胸痛患者心理异常与症状问的关系[J].胃肠病学和肝病学杂志,2007,16(4):388-390.

[4]郑娟.非心源性胸痛研究进展[J].现代消化与介入治疗,2007,12(2):133-136.

[5]姜乾金.医学心理学[M].北京:人民卫生出版社,2005:145.

[6]邵萍,袁亚琴.认知行为干预对晚期肺癌热化疗患者生活质量的影响[J].护理与康复,2013,12(2):175-176.

[7]中华医学会消化内镜学分会.反流性食管类诊断及治疗指南(2003年)[J].中华消化内镜杂志,2004,21(4):221-222.

[8]戴晓阳.常用心理评估表手册[J].北京:人民军医出版社,2010:133-155.

[9]徐文红,林征,林琳,等.胃食管反流病相关非心源性胸痛患者临床特点、心理状况及生活质量调查[J].西部中医药,2013,26(5):66-70.

[10]Galmiche JP,Clouse RE,Balint A,et al.Functional esophageal disorders[J].Gastroenterology,2006,130(5):1459-1465.

[11]涂蕾,陈婕,张建民,等.非心源性胸痛患者心理因素对其生活质量影响的研究[J].临床消化病杂志,2010,22(3):162-165.