安康家园

◆ 董 煜

安康家园

◆ 董 煜

这是一个不为人知的世界。这里的一些人,日复一日地做着一些不为人知的事,可正是他们长年的坚守,默默无闻的工作,才维护了社会的安定,也维护了一个弱势群体的生存尊严。

在上海东北角宝山区殷高路有一个院子,这个院子并不起眼,但却经历了三个“时期”。早年这里叫“上海市精神病人管治医院”,1985年4月改为“安康医院”,现在,随着新《刑事诉讼法》的颁布,这里又挂牌为“上海市强制医疗所”。但是,不管牌子怎么换,在外人的眼里,这里都是一个可怕的地方。精神病人,本来就已令人生畏,何况这里收治的精神病人都有过严重危害社会治安的

行为:杀人、放火、爆炸、强奸、抢劫、投毒……几乎所有人的身上都有一个血淋淋的故事。这些被集中在一起进行强制性监护治疗的精神病人,他们的生活是什么样的?那些长年监护他们的民警和医生,他们的工作状况又是什么样的呢?

他们是病人,不是犯人

看过美国的《空中监狱》,对那些有危险的人,都用强制束缚衣捆扎得严严实实,更危险的,甚至还会给他们带上有口嚼的头罩。未去强制医疗所时,我眼前浮现出的就是这样的景象。可是,当我向他们的政委提出我的疑问时,他纠正了我一个很重要的观念,他说:“既然法律认为他们不具有刑事责任能力,不予追究了,那他们就不是犯人。在我们这里的,都是病人,唯一不同的,这些病人因为无行为能力,必须对他们进行强制医疗。”

所长姓曹,叫曹佩青,是科班出身的医务人员,看到我们眼中的好奇,便在简单介绍之后把我们带进了病区。前建的办公室和病房,楼层很高,通风很好,虽然有些陈旧,但干干净净。大开放式的病房里,一张挨着一张,摆放着几十张病床,那些病人都穿着统一的灰绿色病员服,睡着,坐着,有的还走过来喊一声:曹所长好。要是走在大街上,就是些平平常常的人,看不出有任何危险。

医院核定床位254张,一共有四个病区,一个女病区,两个男病区,还有一个强制医疗病区。这里的病人只有170人左右,对这些病人进行医疗和管理的,是86名民警和6名文职,其中有46名是医护人员。医院有化验室、放射科、B超室、胃镜室、抢救室、心电图室、药房等,一应齐全,病人在这里能享受很好的医疗服务,要是得了重大疾病需要抢救,还有直通岳阳医院的绿色通道,可以享受三级甲等的医疗资源。

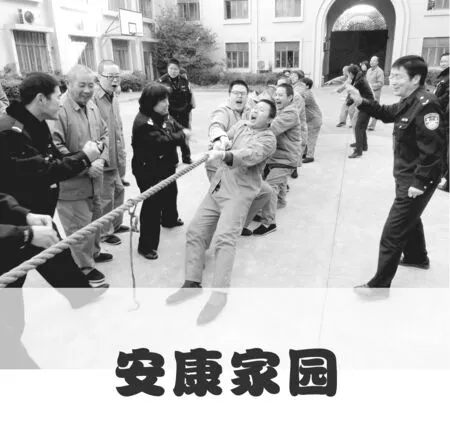

病区与病区之间有一扇铁门,需要工作人员的门卡才能进出。每个病区都有一间监控室,装着大大的落地玻璃,从监控室看出去,几乎可以看到病区的每一个角落,走道和盥洗间也都装上了监控探头,有护士和民警24小时值班,可以确保无虑。在病区之间有一间大房子,既是餐厅,又是游乐室,病人午睡后可以在这里看电视,或者下棋打牌。有时候还会带他们去“放花园”。以前只知道有“放风”,还从未听说有“放花园”这一说,其实,“放花园”就是按时带他们去户外活动做游戏的意思。

听来听去,怎么有点像疗养院?这么多危险分子放在一起,要是他们突然发起病来,难道就不会有什么危险吗?李政委告诉我们,以前确实也曾有过,这里的病人大多都是冲动暴力型的,发作起来,会通过殴打他人来发泄情绪,身边的医护人员很容易受到伤害。有时,病人会冲进医生值班室,动手就打;有时,医生走过身边,他们会莫名其妙地上来就是一个耳光。有个女护士带病人去做X光检查,刚关上门,就挨了病人一顿打,等外面的人听到动静冲进来,那女护士已经被打骨折了。可是,这都是以前的事,曹所长说,病人发病都是有前兆的,通过良好的治疗和管理,是能够把这样的突发事件控制到最低程度。他自豪地说:“我们的硬件条件在全国范围内不算好的,但是我们的执法管理和医护质量,在全国范围都是算得上的。”曾有外省市的同行们前来参观,惊奇地发现,这里悬挂着的电视机外面没有装铁罩子,玻璃窗前也没有铁栅栏,而在他们那里,要是没有这些防护设施,要不了几天,电视机和玻璃窗就会遭殃。

恰好到了病人服药的时间,不知怎么,忽然想起日本电影《追捕》中的镜头:医生看着杜丘把药片放进嘴里,然后让他张开嘴检查,直到确认杜丘已把药片吞进肚子里时方才离开。这里其实也是一样,服药后也要检查,但是万一病人都像杜丘一样,等医生走了就把药吐出来呢?曹所长的回答是:不可能。这里的餐厅是敞开式的,服药后必须就地坐半个小时,不允许离开。这段时间民警会带领大家唱唱歌,读读报,半个小时后,药物基本上被胃液溶解,想吐都吐不出来了。其实,我还想问的是,要是病人不愿服药,仍强迫他们服用,是不是会侵犯人权?随即我就意识到自己的可笑,既然他们都不具有刑事责任能力,又有过严重的危害社会的行为,不对他们进行强制医疗,就是对社会的不负责任,对人民的不负责任。曹所长说起,有的病人在所里已经恢复得很好了,可是监护人领回家后,因为担心吃药会有副作用,所以把药停了,半年一年后很容易再次复发,所以对出去的这些病人,医生和民警要经常回访,避免病人再次发病危害社会。由于工作做得细致到位,这么多年来,从所里出去的1300多名基本康复的病人,没有发生一起产生严重后果触犯法律的事件。

和一般的精神病院相比,这里有着最严格的监管,可是,这里也有着最温暖的人文关怀。

有位缅甸籍的年轻妇女,因肇祸杀人,经上海市精神疾病司法鉴定中心鉴定为“无受审能力”。在看守所羁押的两个月间,她始终拒绝进食、喝水,拒绝交流,被移送到强制医疗所时,她的体重只有35公斤,严重消瘦,器官慢性衰竭,因为长时间约束,她的骶尾部和臀部长满褥疮,手臂僵直,双肘关节周围组织粘连,手臂无法弯曲,运动功能严重受损。

这是个可怜的女人,20岁不到就被人贩子卖到云南,后来不知什么原因,再次被卖到安徽。在安徽倒是过了几年安稳日子,还生了孩子,跟丈夫一起到上海打工期间,不知怎么发起病来,杀了自己的孩子。

刚入所时,她存在严重的被害妄想,总觉得别人是害她,不肯吃不肯喝,一言不发。民警起先以为是语言不通,所以用了最大的耐心和爱心,用微笑、手势来化解她的戒心。她不肯吃饭,民警就自己先吃给她看,然后再用勺子一口口地喂她。为了尽快恢复她的双臂功能,民警多次陪护她去岳阳医院治疗,并根据医嘱,每天用红花油为其双肘按摩擦拭,帮助她做屈肘锻炼。经过治疗,这个女人的精神以及身体状况都得到了很大的改善,已经可以自己用勺子吃饭了。一天,她突然用中文说:“你们是好人,你们给了我爱,我会配合你们,安心在这里治疗的。”

去年4月,所里又收治了一名涉嫌杀人造成两死两伤的精神病患者。这名患者当时正处于木僵状态,全身肌肉运动性抑制,四肢僵直,不是呆坐就是卧床不动,对体内外刺激均已失去了反应,身体极度消瘦,全身衰竭。面对这危重病人,所里的医生不离不弃,为了加强他的心肌能量,医护科想方设法买来了蛋白营养液和肠内营养液,精神科则用药物控制他的精神症状,改善其木僵状态。由于长期卧床,病人生了褥疮,护士会用碘酊为病人的创面消毒;病人无法自主进食,护士会用牛奶、麦片进行鼻饲,改善他的营养状况;病人出现便秘的时候,有的还会戴上指套用手一点点把粪便抠出来。经过一个多月的救治,硬是把这个已经在死亡边缘徘徊的病人拉了回来,恢复了受审能力。

这些护士,可都是年轻的女孩子啊,要是没有强大的精神支撑和职业操守,没有无私的爱,怎么做得到?

他们是音乐家,不是“戆大”

走廊里传来一阵铜管乐声,嘹亮而动听。知道上海公安有个全国闻名的警官乐团,莫不是他们在此训练?可一问,说不是的,吹奏这些乐器的都是所里的病人。在人们的印象中,长期服药的精神病人,智力都会受到一定的损伤,久而久之便成了“戆大”,现在,连“戆大”都会吹奏乐器,太神奇了,于是赶紧去排练厅看个究竟。

带领大家排练的是康复病区的主任陈佩娥,快到午餐时间,本来排练已经结束,有人在收乐器了,见我们进去,她立刻招呼大家缓一缓。她说:“我知道排练了一上午,大家都已经累了,不过有客人来,请大家再演奏一首曲子好吗?”于是,在她的指挥下,乐队奏响了《八月桂花遍地开》。我挨个看过去,小乐队大概十几个人,有男有女,吹得不仅认真,而且音准不错,节奏感也很强。看我拿出手机拍照,有一个乐手故意把头藏到谱架后面去了,一直等到乐曲结束,他才伸出头来露了个脸。

坐在会议室里,陈佩娥详详细细地跟我们讲述了小乐队的来历。

刚开始对康复病人实施的是被动式的音乐治疗,简单地说,就是让他们坐着听音乐,稳定他们的情绪。能来到康复区的都是病情控制得比较好的,但陈佩娥发现,不是所有的人对音乐的反应都一样,比较狂躁的病人,不喜欢抒情的音乐,喜欢安静的病人,听到节奏强烈的音乐也很抵触,于是她设想,是否能利用现有条件,让音乐治疗的效果更好。真是想啥来啥,在一间空房子里,她发现了几件不知什么时候遗留下来的旧损乐器,康复区又正好来了一位会吹黑管的民警,于是两人一商量,干脆把这几件乐器利用起来,办个小乐队。在所领导的支持下,康复区添置了黑管、萨克斯、小号、长笛、贝司,然后在病区中广泛招募乐手,愿意学的,都让他们学,然后从中挑选相对好一点的,成立了一支由12人组成的小乐队。

正在此时,陈佩娥却意外地被医院诊断出“胃癌晚期”,并下了“仅作临床试验”的结论。这等于是一份死亡判决书,陈佩娥只能放下小乐队的筹备工作,做了手术,切掉五分之四的胃以后,在家静养。那段时间,经常有病人问起,陈老师呢?她怎么不来给我们放音乐?陈老师呢,她什么时候教我们吹喇叭?陈佩娥坐不住了,休息了半年,便回到医院主动请缨,要求负责小乐队的训练指导。

精神病人反应迟钝,记忆力差,今天教了明天忘,况且,很多人原来连简谱都不识,现在却让他们学五线谱,其中的难度可想而知。陈佩娥也不会乐器,不识五线谱,她的胃贲门被切除,不能像正常人那样一日三餐,腹泻和喷射性呕吐时刻伴随着她,任何一次最普通的感冒都能把她击倒。可她不服软,不认输,四处找人学习各种乐器,现学现炒,回来再教。初学者吹出来的都是噪音,分贝又高,没多久,上门提意见的就愈来愈多,连医生护士都抗议,说太影响工作。一开始领导觉得是好事,很支持,但无论如何,影响工作总是不行的,于是找陈佩娥谈,希望小乐队还是别搞了。可陈佩娥怎么肯?学了这几个月,病人的情况明显好转,说明这主动式音乐辅助疗法是有用的,不能轻易放弃。大楼里不能吹,院子里有一间简易房子,就当作排练厅吧,这么坚持了半年,恰逢民政局和精神卫生中心举办文艺演出,原只想拉出去试试的,没想到居然拿了个第一名!以后,这小乐队就出名了,先是参加卫生系统和市残联举办的一些公益活动,到后来,乐队不断壮大,水平也越来越高,开始接待全国人大、上海人大、政协的代表,卫生局每次有什么大活动,都要把小乐队拉去压台,甚至,他们还在世纪广场和八万人体育场亮过相。

这些年来,不断有老病人康复,有新病人进院,教会一批,走了,只能再教。都说铁打的营盘流水的兵,乐队演奏员不断更新,但小乐队却一直在那儿,蓬蓬勃勃地活跃在各个舞台。

音乐改变了很多病人的命运。

年轻病人王某,本来性格就很内向,因病犯了事被送进来后,整天呆坐,谁都不理。那天陈佩娥去病区挑选乐手,见到了这个年轻人,很替他惋惜,便尝试着与他沟通。问他喜欢音乐吗,得到的回答是——不喜欢。陈佩娥耐着性子劝:“不喜欢也来听听吧。”

第二天王某果然来了,让他戴上耳机,听一些抒情的音乐。这么听了三天,陈佩娥发现,王某开始用脚跟着乐曲打拍子了。

“你喜欢这些音乐吗?”陈佩娥问。

“我喜欢高胜美的歌,我要听高胜美的歌。”

千年铁树开了花,王某开始说话啦,陈佩娥高兴啊,第二天赶紧去买了高胜美的带子,放给王某听。王某认认真真地道了谢,说:“陈老师,你比别人好,以后,你叫我做啥我就做啥。”

从此,王某便成了小乐队的一个成员,根据他的喜好,陈佩娥特地打报告为他购置了一支长笛。王某对长笛迷得如痴如醉,一吹上就不肯休息,音乐使他开朗了,他积极配合药物治疗,病情恢复得很快,出院前,陈佩娥就像个当妈的,跟他唠叨了很长时间,告诉他对父母应该什么态度,谈朋友应该怎么谈,找工作竞聘时又应该说什么,还反复叮嘱,药一定不能停。以后,所里陆陆续续地听到不少王某的好消息,他参加过多次街道的文艺演出,他找到了工作,最后还得知,他已经成为一个小干部了。要是没有音乐,或许,他至今还是个呆坐着的“戆大”。

故事很打动我们,于是产生了想当面跟那些乐手聊聊的念头,曹所长答应得很爽快,马上安排人过来,一男一女,两个。

那个男病人推门进来的时候,我马上认出就是那个喜欢躲在谱架后面的人,当时给我的印象,他的萨克斯吹得非常娴熟。所里的人都叫他“瞎子”,因为他的近视程度高达1200度,一只眼睛几乎看不见了。

我问:“你喜欢音乐吗?”

他说:“喜欢,不是说建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑吗?”

哦?我有点出乎意料,又问:“你吹的这些曲子能理解吗?”

他很自信地说能理解,譬如“野蜂飞舞”,可以想象一个小男孩在花园里不小心捅破了马蜂窝,于是那些马蜂都飞出来了,嗡嗡地飞得到处都是。

这下我有点吃惊了,眼前这个人让人不能小觑。

“瞎子”当年只有24岁,是一家商店的营业员,因为把嫂子杀了,所以一家人一直不肯原谅他。每周四是亲属探望的日子,对别的病人而言,周四是他们的节日,亲友带来的食品和生活用品,连接着外面的世界,只有“瞎子”是没指望的,逢到周四,他都会躲到一边生闷气。“瞎子”的脾气不好,遇到什么不愉快的事,便从那厚厚的镜片后面狠狠地瞪着对方,让人不寒而栗。刚到小乐队时他学得非常认真,老是盯着陈佩娥问个没完,倘若陈佩娥去教别人了,他还会大眼睛一瞪,生气。有一次,有个民警教他吹奏时他怎么都吹不好,那个民警说了一句:“你是不是药吃多啦!”这本来只是一句玩笑话,却戳到了“瞎子”的痛处,当时就拉下了脸,还把发的点心一下子塞在民警的衣领里。事后清醒过来,又赶紧打招呼。

“瞎子”今年虚50岁,在医院整整呆了25年,其实按他的病情早该出院了,可是家里不接纳,没有监护人签字,他出不去。对他这样的老病人,所里的民警都很关心他,经常有人貌似漫不经心地问一句,“瞎子”,你的鞋穿多少码啊?第二天便会有一双新鞋摆在他面前。去年是他的本命年,他对陈佩娥说想要买一套红色的内衣裤。问他为什么,他说自己是在本命年闯的祸,又在第二个本命年发病犯了事,听说本命年应该穿红色内衣裤,所以也想要一套。陈佩娥一下就给他买了两套,或许红内衣真的有奇效,去年的这个本命年,他安然无恙。

尽管大家都对他很好,但他还是向往外面的世界。有一次见别人用手机拍照,他好奇地打听,这胶卷是怎么装进去的。是啊,二十多年了,外面的世界已经不属于他了,说起这些,他有点怅然。

小林进来是因为杀了自己12岁的女儿,问她为什么,说是想跟女儿一起自杀的,但把女儿杀了之后,自己又没死成。经过一段时间的治疗,她的病情好转,对自己做过的事追悔莫及,一夜夜地睡不着,严重失眠,日夜憔悴。也是音乐救了她,让她的心境逐渐平和下来。她学的是黑管,特别有天分,假如别人一首曲子要学八个月的话,她不到四个月就能学会。问她会吹多少曲子,她说很多,数不过来。她的脸色红润,像个小姑娘,一点都不像四十多岁的人。

休斯顿警察局局长听说这里的小乐队后,特地前来参观,听完病人们的演奏,他跷起了大拇指,连声称赞,说乐队成员都是了不起的音乐家。是啊,从“戆大”到音乐家,说远,很远,但有时候却只有一步之遥,一个小小的善念和一个坚持不懈的善举,确实是能够创造奇迹的。

他们是公民,不是“累赘”

强制医疗所的病人,虽然都是精神病患者,但他们同样也是公民,他们有自己的权利,有康复后继续正常生活的要求。但是由于种种原因,他们中的许多人被当作累赘,被家庭抛弃,被社会遗弃,就像扔掉了一袋垃圾,许多基本权利根本无法保障。

李政委告诉我们,第一批建院时收治的病人,到现在已经有三十年了。按规定,病人出院需要监护人,有的家人图清净,就是不愿把病人接出去,住在这里,吃用都是国家的,省钱省事,何乐不为。有的地方政府部门或社区也对肇祸精神病人的出院存在误解和顾虑,生怕回归社会后就多了不安定因素,所以对解决出院问题并不积极。据统计,目前至少有79名病人符合出院条件却出不去的。

该出去却出不去,有很多原因,但很重要的一条是,他们出去后没有生活保障。在170余名的病人中,工资、政府救助金、社保金、残联养护费等被亲属占用,且没有履行监护职责的,就占了50%以上。更有甚者,城市旧区改建拆迁,一些亲属不仅占用了病人的拆迁补偿款和安置房屋,还导致病人无处落户籍,成为边缘人。

周警官是所里的法律援助员,说起这些利益被侵占的病人,她很是心酸。她说:“这些病人真是可怜啊,没有户口,没有房子,没有钱,真是一无所有,要说弱势群体,他们就是弱势中的弱势。”

假若不是所里为他们主持公道,他们可能真的会赤条条来,赤条条去。

有个中学教师秦某,把他的女友杀了,虽然经过司法鉴定不负刑事责任,但仍需进行民事赔偿,每个月的赔偿款都由学校从他的工资里直接划给被害人家属。他父亲平时对儿子不闻不问,忽然有一天找上门来,原来,父亲知道赔偿款已全部赔付完毕,想要儿子以后的每个月工资。周警官直截了当地回绝了,告诉他儿子的工资由组织保管,让他别惦记。那天,周警官正在办公室坐着,忽见秦某的父亲从门前一晃而过。周警官心里一动,他又来干什么?追出去一打听,原来,秦某家要动迁,父亲想开个证明,证明他是秦某的监护人,这样就可以拿走儿子的动迁款。周警官立刻给秦某的学校打了个电话,学校说,这个父亲很难缠,已经来过很多次,要提取儿子的公积金,学校没给,因为他没有儿子的委托书。周警官一想,接下来这个父亲肯定会来找儿子签字,对这样自私、无情的父亲,决不能让他侵占秦某的利益。她立即把秦某找来,分析了委托授权的利弊,让他考虑清楚再作决定。果然,父亲真的拿着委托书来找儿子了,幸亏周警官打过预防针,所以被秦某当场拒绝。父亲见哄骗不成,当即翻脸,破口大骂,拂袖而去。以后,周警官又找到动迁办,为秦某争取到一间房子和一部分钱,工资也请学校代为保管,这样,只要秦某病情稳定,出去后就有了自己的一席之地。

还有个病人,出事后被开除了公职,开除的理由是旷工。来探望的亲属见到周警官一个劲地叹气,说解除合同还可以拿到些补偿,要是开除的话,就一分钱都拿不到了。他们找过劳动仲裁,但劳动仲裁不受理。周警官找来《劳动法》一遍遍地学习,等心里有底了,便陪着家属去了单位。她说:“他明明在住院治疗,怎么能说他是旷工呢?连法律都不追究他的行为,你们为什么就不能帮他一把呢?”单位也很为难,民营企业,不能总养着这么个人。周警官体谅企业的难处,建议改成解除劳动合同,支付一点补偿,对家人也是个安慰。经过几次协调,家属终于拿到了周警官争取来的补偿款,非常感激。

林某没有亲友,邻居见他进了强制医疗所,趁机占了他的房子。那次周警官去帮林某办低保,发现林某的房子住着外人,一打听,才知道原委。她跟邻居谈,谈不通,找街道居委,居委也做了工作,但邻居就是拖着不肯搬,以为拖一段时间,民警一忙起来,说不定就把这事给忘了。谁知他遇上的偏偏是喜欢较真的周警官,她找了民政局、残联、房地局,开了几次协调会,终于把房子要回来了。为了不留后遗症,她又根据《民法通则》的规定,请居委会履行监护权,当居委会干部第一次作为监护人去探望林某时,林某感动得落下了眼泪。

周警官性格内向,因为经常要跟方方面面打交道,她自学了二级心理咨询师的课程,学会了安抚、倾听以及良好的沟通,很多事情的圆满结局,都出于她的真诚和爱心。

有个病人半夜因病猝死,亲属到来后有人表示质疑,在周警官的安抚下,情绪慢慢平静下来。周警官陪同家属到太平间见了病人的最后一面,又一起替逝者换衣穿衣,让逝者有尊严地走,最后还帮着办理了一系列的后续手续,亲属很感动,不仅没有提任何无理要求,反而送来了一面锦旗,感谢所里二十多年来的关怀。

顾惠娟是一病区的警长,因为工作忙,那天她没能接受我们的采访,但她的故事在病人亲属中口口相传,得到了很多亲属的认同。

陈某因精神分裂,杀死了自己的父亲,面对这突然变故,母亲一度精神崩溃,半年多了,都没见她前来探望过陈某,并拒绝在监护人责任书上签字。为了配合病人的治疗,顾惠娟多次与陈母联系,对其进行重大创伤后的心理疏导,经过数月的开导安慰,终于,陈母前来探望儿子了,并向顾惠娟敞开心扉,诉说了自己的困惑。原来,陈某的哥嫂都是残疾,原本家里的主要开支全靠父亲的收入,父亲不在了,家里的经济状况一下跌入低谷,她之所以拒绝在责任书上签字,是怕签了字后,需要承担儿子的治疗费用。顾惠娟沉思了,她一方面对陈母解释有关监护人的法律条款,打消她的顾虑,一方面积极走访陈父生前单位,以及陈某居所所在地的街道、残联,就陈某的社会保障问题进行沟通,为陈某办理了重残无业最低社会保障和重残养护,同时还为陈某残疾的兄嫂办理了社会最低保障。当陈母得知这一消息后,感激万分,她流着泪对顾惠娟说:“顾警长,你真是我们的贴心人,从你身上,我们能感受到党和政府的温暖,人民警察的敬业精神和对老百姓的满腔热忱。”

这样的故事太多了,再说上几天估计也说不完。其实,不管是周警官还是顾警长,在所里的每一个医生护士,每一个民警,都是同样掏出心来对待这些病人。在社会上的某些人眼里,这些犯下大错的精神病人一钱不值,不如一根草,可是在这里的上上下下,却都把他们当作一个宝,让他们活得有自信,有尊严。

这里是他们的家,一个平安康乐的家园。

不是多余的话

对所里的工作曹所长很自信,因为这些年来,所里各项工作始终走在全国的先进行列,但也有些问题,是光靠信念、责任甚至加倍的努力仍然没法解决的。

譬如,医护人员的青黄不接。

1985年建院时从全市的精神病院招了一批医护人员,十几年过去了,已经到了新老更替的时候,可是医生很难招,护士就更不用说了。在所里工作的都是公务员编制,公务员规定必须大学本科学历,招个学医的本科生来当护士?不仅浪费人力资源,也不容易留得住啊。

再譬如,病区的拓展。

过去,外地的病人在上海犯事了,上海只是暂时收治,临时羁押,等病情稍稳定了就会通知属地公安带回去,但去年新的《刑诉法》颁布后,犯事的精神病人都由案发地收治,包括那些没有造成后果只有行为的,如冲到银行中抢劫储户,或是往政府机关大楼扔燃烧瓶,虽然被及时制止,没有造成后果,但经过司法鉴定后,也会被送到这里来,只进不出,病区日益拥挤,远远达不到卫生部制订的二级专科医疗机构的标准。想要块地皮盖房,可在上海这寸土寸金的地方,谈何容易。

软件、硬件条件的欠缺,成为制约医疗所进一步发展的瓶颈。

去年,人大代表柏万青曾向上海市第十四届人大递交了关于加强对住院精神病人权益保障的议案,呼吁建立精神病人专门维权援助机制,做好病愈精神病人的安置监护工作,健全精神障碍患者社区康复制度,并建议市政府加强对强制医疗所的经费投入,以满足该所对涉罪精神病人的执法、医疗需求。

困难是暂时的,但前途,一片光明。

发稿编辑/冉利敏