巢湖水环境综合治理的现状与对策研究*

李敏琪 何永义

(中共合肥市委党校,安徽 合肥 230031)

区划调整后,巢湖成了合肥的“内湖”,众所周知,巢湖也是国家“九五”期间提出的“三河三湖”水污染综合治理的重点流域之一。近年,巢湖治理取得了明显成效,但随着经济社会的进一步发展特别是合肥区域性特大城市进程的加快,污染形势更加严峻,区域发展面临着重大的环境制约,治理好巢湖水环境是合肥现在乃至今后相当长时间的义不容辞的责任。

一、巢湖水环境综合治理和水质现状

1.巢湖流域概况

巢湖是全国五大淡水湖之一,湖区面积760平方公里,岸线长181公里,流域面积1.35万平方公里,涉及合肥等5市,是长江中下游重要生态湿地。巢湖流域水网密布,出入河流33条,其中主要入湖河流为北部的南淝河、十五里河、派河、柘皋河,西部的丰乐河、杭埠河、白石天河,南部的兆河等8条河流呈向心辐射状汇入巢湖,东经裕溪河流入长江。巢湖湖区分东、西两个半湖,流域年均水资源总量53.6亿立方米,其中年均入湖水量34.9亿立方,其中:杭埠河、南淝河、白石天河3条河流入湖径流量占75%以上,分别占径流量的55.1%、10.9%和9.4%。入湖水量最大为1991年的89.4亿立方,最小为1978年的7.9亿立方,入湖水量年际变化达11倍。

2010年,巢湖流域总人口约1060万,其中,城镇人口572万,城镇化率54%;区域GDP约3359亿元,人均GDP约3.2万元,略高于全国平均水平,三产结构比例为17.4:47.0:35.6。

2.巢湖水环境综合整治情况

“十一五”期间,合肥市对巢湖水环境治理做了大量工作。2007年底,开工实施巢湖沿岸生态环境综合治理工程,设计治理湖崩岸总长10.46公里,沿湖岸线兴建了宽度30—120米,总长40.81公里的防浪林,加固环湖堤防28.62公里,增建堤顶防浪墙31.81公里。

在河道整治方面,为了解决老城区一些单位和小区污水管网错接、漏接,造成部分污水经雨水管或明沟直接排入河道造成污染的问题,将沿河全程截污作为污水全收集全处理的重点,沿河道埋设截污管,将流向河道的污水全部兜底截流,送污水处理厂处理,建成运行污水处理厂15座,污水处理总能力达到96.2万吨/日,建成污水主次干管2874公里,总服务面积达到431.57平方公里,城市建成区污水管网覆盖率达98%,城市污水处理率达95%。

十五里河、塘西河的治理,坚持以恢复河道自然特征、确保防洪排涝安全、全面控制污水入河为目标,下游建闸挡洪、设站排水、洼地蓄水,中游疏浚河道、排泄洪水,上游疏通水系、生态补水,构建动态滨水空间和生态湿地廊道景观。生态补水过程以淠河灌区大蜀山分干渠为输水干线,向合肥西南六水库和十五里河湿地、塘西河湿地补水,工程补水线路总长90公里,年补水6400万方,有助于保持河道生态水量,恢复河道生态功能。

南淝河、板桥河、二十埠河、四里河实行污水截流的同时,采取点源治理的方式进一步改善河道水质。清溪路垃圾填埋场解决了每天25吨垃圾渗滤液流入南淝河的问题,环城水系也取得较好治理效果。

根据水环境治理需求,合肥不断引进新技术,与美国希图公司、法国威立雅公司、德国柏林水务进行多层面交流,与中科院合肥分院、武汉水生生物研究所、北大、清华、同济等科研院所和高校就河道水质和底泥污染处理进行了深入的研究和课题合作,开展了河道修复和湿地公园试点,并探索河道补水的长效机制;与中科院合肥物质研究所合作,针对消除河道内源污染,着手进行南淝河底泥高值化、水体氮磷藻磁聚移除等方面的科研攻关。为加强技术交流,举办了巢湖水污染治理高峰论坛,举行巢湖综合治理项目推介会,加强技术资金合作与交流。

近两年加大了巢湖治理力度,巢湖流域纳入《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》的项目107个,总投资97亿元。为加快项目实施,合肥市把74个规划项目纳入利用国开行、亚行贷款,解决了资金不足的问题。在此基础上,与国开行合作推进环巢湖生态示范区重点治污项目,其中一期工程子项目16个,总投资129亿元,重点对南淝河等13条河流开展综合治理;二期工程水环境治理项目98个,总投资136.5亿元,即将开工建设;亚行贷款项目一期10个项目,总投资22亿元,部分项目已经开工。为了加强领导责任,合肥市还实行了由党委一把手亲自负责的“河长制”。

3.巢湖流域水环境状况

经过综合治理,巢湖流域水质呈好转趋势,“十一五”巢湖总体水质由劣Ⅴ类转为Ⅴ类,富营养化程度由中度转为轻度。污染较严重的西半湖水质明显改善,2012年巢湖全湖平均水质类别为Ⅳ类,呈轻度富营养状态,西半湖水质类别为Ⅴ类、中度污染、呈中度富营养状态。主要入湖河流南淝河、十五里河、派河水质不同程度改善。城市饮用水源地董铺水库和大房郢水库水质符合地表水Ⅲ类标准,巢湖水源地水质状况逐年好转,已达到Ⅳ类标准,主要超标指标为总磷。

巢湖流域水环境质量现状评价表(2011年)

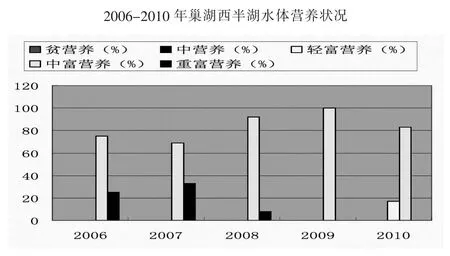

湖区水质总体状况。湖区12个常规监测点位Ⅳ类、Ⅴ类水质各占50%。“十一五”期间,湖体总体水质由劣Ⅴ类好转为Ⅴ类,巢湖西半湖2010年主要指标总磷、总氮和高锰酸盐指数均值比2005年分别下降了67.4%、37.7%和16.7%,Ⅰ~Ⅲ类百分点上升了18.2%,劣Ⅴ类下降了9.1%,水质有明显好转,污染程度显著减轻;湖区富营养化程度由中度富营养转为轻度富营养(如下图所示),其中,中营养2个,轻度富营养4个,中度富营养6个。西部湖区仍处于中度富营养状态,主要超标污染物有石油类、总磷、总氮,最大超标倍数超Ⅴ类水分别为3.39、2.33和1.57。

流域河流水质状况。巢湖流域出入湖河流共设12个国控断面,其中Ⅲ类以上的4个,Ⅳ类2个,劣Ⅴ类6个(如前表所示)。在8条主要环湖河流中,除柘皋河与白石天河为Ⅲ类水质,杭埠河与丰乐河为Ⅳ类水质,水质状态较好外,其他河流均为劣V类水质,属重度污染,主要超标指标为氨氮、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂。最大的污染河流南淝河“十一五”期间主要超标污染物为石油类、氨氮和生化需氧量,超标率依次为100%、100%和80%,最大超标倍数为64.6、15.2和1.4。

巢湖湖库水生生物状况。巢湖以蓝藻为主的藻群结构型,种群少、稳定性差、优势种恒定,是典型的蓝藻水华藻种。构成水华的藻类为微囊藻和鱼腥藻,研究表明,湖泊、水库等封闭水域无机氮大于0.2mg/L,磷浓度大于0.01mg/L,就可能引起藻华[1]。巢湖首次出现水华在5月下旬至6月初,每年稳定。董铺水库目前藻群结构较合理,以绿藻、硅藻为主,无特定优势种群,种群相对稳定。巢湖底栖动物以水栖寡毛类为主,均匀性指数维持在低水平,具有典型的污染性水域的特征;董铺水库软体动物占优,种群稳定性较高;南淝河差异较大,底质生态环境很差,有部分河段底栖生物缺失。

二、巢湖水污染的原因

巢湖综合治理虽然取得了明显的成效,但作为域内人类活动频繁的大型浅水湖泊,污染源分布较广,水污染成因较为复杂,既有历史上无节制的排放造成的污染物的积聚,也有“重经济轻污染”的可持续发展理念的缺失,还有管理上形成的“多龙治水”的体制弊端等。

1.历史原因造成湖区功能退化

历史上,巢湖与长江通过裕溪河沟通。为了治理水患,上世纪60年代人们建起了裕溪闸和巢湖闸,隔断了巢湖与长江的联系,使巢湖成了一个平原水库。水不流动,没有自净能力,没有物质、能量的交换,湖水富营养化、水质变坏是必然结果。再加上发展观念的落后,在“靠山吃山、靠水吃水”思想指导

下,人们肆无忌惮地乱砍滥伐,造成山体植被受到严重破坏,水土流失严重,巢湖流域土壤本体中磷的含量高更加重了水体的污染。沿湖居民“围湖造田”,既加重了水土流失,又造成环湖生态湿地损失严重,流域缓冲带受到破坏,为春季蓄水灌溉抬高了水位,使湖内沿岸湿地晒滩与挺水植物生长失去条件,湖区生态功能退化严重。

2.环保意识的缺失加重了巢湖水质污染

巢湖水污染,与当地政府、企业、居民的环保意识的缺失有很大的关系。政府环保意识的缺失表现在制定城市发展规划时,过度考虑经济发展,淡化了经济与环境协调发展,追求每年的GDP成为一届政府的首要目标,生态优先的理念不能落到实处。真正能落实国家的可持续发展战略的地方政府是少之又少,扭曲的政绩观使各级官员没能意识到为此所付出的环境的代价,甚至部分领导仍然存在着“先污染后治理、环境污染是经济发展的必然代价”等落后观念。企业的环保意识的淡薄体现在单方面追求利润的最大化,缺乏社会责任感,对周围环境任意破坏。公民环保意识的缺失表现在对环境污染漠不关心,只有当污染直接威胁到自身的生活时,才意识到严重性,事不关己、高高挂起成为多数人的意识。

3.体制机制不顺导致监管不到位

区划调整使巢湖治理在管理体制上有了极大的改善,合肥市的责任主体地位更加明确,但巢湖流域还包括六安、芜湖和马鞍山市,需要市域间加强协作与交流。虽然成立了省巢湖管理局,但巢湖管理局与各市的职能还没有明确,甚至与合肥各县市区之间的管理权限都没有明确划分,再加上人员素质参差不齐,难以承担巢湖保护、开发与利用的重任。在各市内部,水资源管理保护和水污染防治工作又分属水利、环保、建设等不同的政府职能部门,水利部门管水量,环保部门管水质,建设部门管污水处理,污染源一旦进了河道、湖泊,谁也不管,谁也管不了。这种在一个行政区域内各有关水污染治理的机构普遍缺乏交流和协调,形成部门分割较严重的“多龙治水”现象,最后的结果只能是“无人负责”,从而产生“公地的悲剧”。

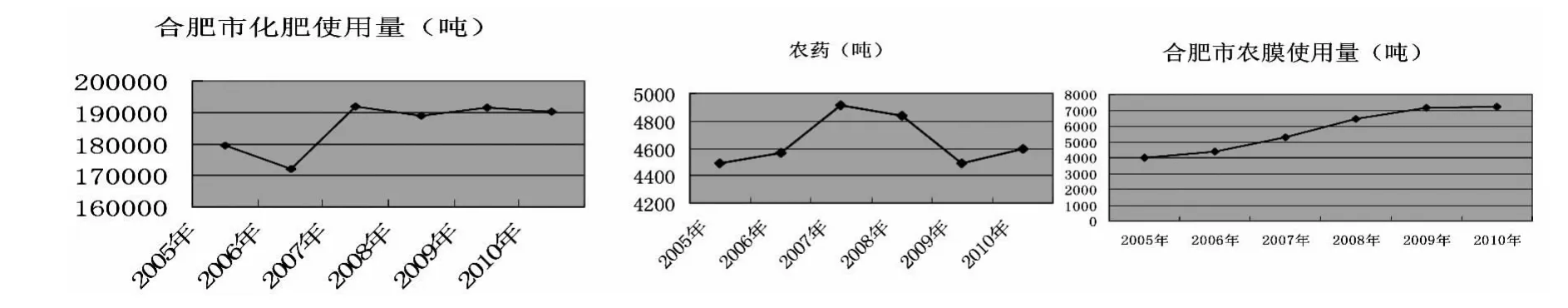

4.面源污染未得到有效控制

巢湖流域是著名的鱼米之乡,但粗放式的农业耕种模式没有得到根本改变。大量使用化肥、农药和除草剂造成的氮磷流失,侵蚀土壤,污染水体。同时流域规模化畜禽养殖业、水产养殖业不能稳定达标排放,沿湖乡镇村生活污水大部分没有集中处理,农业面源污染已经成为巢湖富营养化的主要原因。巢湖总氮的65.9%、总磷的51.7%来自于面源[2],也就是面源污染贡献率超过来自工业和城市生活的点源污染。面对千家万户的小农分散经营和浪费惊人的施药、施肥习惯,环境部门一筹莫展。尽管合肥地区也在进行生态农庄、生态乡镇建设,但这仍是总量中微乎其微的一部分,要解决这一棘手问题还有待时日。

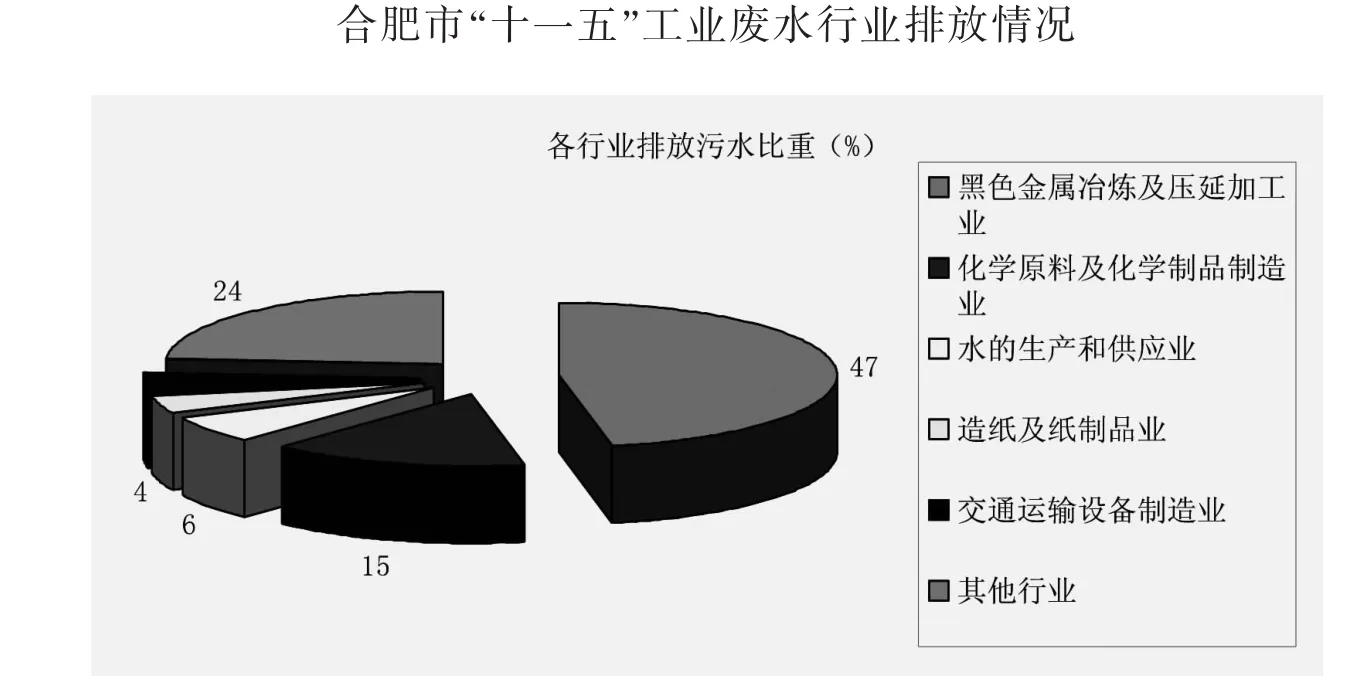

5.工业污染和城市生活污染未能根本解决

合肥市水污染防治工作的开展,使工业废水排放得到有效控制和削减,使该地区水环境恶化的趋势得到了有效遏制,部分河道的水质开始好转。但很多企业尽管通过了验收,在实际操作中还存在着许多问题,治理设施不运转或部分不运转的现象时常发生,企业偷排、漏排的现象难以杜绝。一些地方政府部分在处罚违法排污企业上软弱无力,使一些污染严重的企业落后的生产工艺及设备未能及时淘汰。使得企业守法成本高,违法成本低。同时产业结构性污染还未根本解决。这些都严重制约了解决巢湖流域环境污染问题的步伐。

三、巢湖水污染治理的思路

湖泊治理是一项长期复杂的系统工程,不可能一蹴而就,更不可能靠几个工程就能解决问题,必须坚持科学方法,在生态优先理念基础上,实现全民参与,政民互动,立足长远,从点线治理向面状治理转变,从末端治理向源头治理转变,从城市治理向全流域治理拓展。坚持工程措施、经济措施、科技措施、生物措施、法律措施相结合,走全面治理、综合治理的道路。

1.全面规划土地使用功能,坚持生态优先

作为交换能力不足的浅水湖泊,巢湖自净能力较弱,不适宜进行大规模开发,否则,形成的污染将难以治愈。因此,在处理经济与环境、开发与保护的关系时,要坚持生态优先、保护为主的原则,按照地区生态阈值,认真编制流域土地使用规划。一要积极借鉴鄱阳湖、西湖等湖泊治理的经验,在湖体和周边重要湿地一定范围内设立禁止开发区,在周边一定距离设立限制开发区,限制开发区以外的区域按照发展需要规划产业布局;二是对于已经出现的涉湖开发项目,该停的停,该转的转,特别是各种名目的房地产项目要严格禁止;三是根据地形地势,在湖区周边建起一条人工森林带,打造绿色项链,形成生态缓冲带,周边已经受到破坏的山体更是绿化重点。

2.进一步完善水污染防治的体制机制

流域水环境管理涉及诸多部门及相关地区,尤其是巢湖流域各市,因此有必要建立一个覆盖全流域的、各区域和各部门之间密切配合的有效的协调机制,落实责任制,形成合力。一要将省巢湖管理局的业务上升到省级直管,明确其管辖范围、管辖内容、管理权限、管理程序等,减少与各部门的重叠与交叉,同时加强力量,提高管理局的管理能力,并制度性地安排流域协调会议。二要完善政绩考核机制。除了当前的节能减排考核指标以外,还要把经济发展中的资源消耗和环境污染纳入成本考核,空气质量、水质、绿化指标、环保投资率、群众生态满意度都应纳入官员的考核标准。三要建立生态责任追究制度。以当前的“河长”制为契机,从生态问责的主体、对象、内容、程序等方面加以完善,对官员在履行生态责任中“缺位”、“越位”行为造成生态破坏的,要依法追究其责任[3]。另外,还要进一步探索合理的生态补偿制度、完善政府的决策机制和生态民主制度等。

3.转变经济发展方式,调整流域产业结构

调整结构、转变经济发展方式是实现巢湖流域可持续发展的关键,积极改善、提高合肥市产业结构的集约化水平、将循环经济理念贯穿到产业发展的各方面是合肥发展的内在要求。一要调整农业结构,发展生态农业。改变传统的双季稻生产模式,积极发展蔬菜、林果等经济作物,利用城市化进程加快的有利契机,大力发展休闲观光农业,加大科技投入,提高测土配方水平,提高植物秸秆等的综合利用水平。二要按照新型工业化的要求,实施工业结构调整和清洁生产。用循环经济理念建设工业园区,延长园区产业链,促进上下游企业之间的耦合,提高资源的使用率,从源头上减少污染物的排放,淘汰一批高消耗、高污染的企业和生产线,用高新技术改造传统产业,实行严格的环境准入机制。三要加快第三产业发展步伐。加快发展交通运输、邮电、通讯等基础性行业,并向现代金融、教育、科技、信息、文化、旅游等行业拓展,提高合肥经济社会发展的整体质量和水平。

4.实施湖泊、河道综合治理与生态修复

在巢湖生态文明建设示范区一期工程进入中后期、二期工程即将开始、三期工程正在谋划的关键时期,要充分考虑工程治理与生态修复的有机统一。一要提高生活污水的截污和处理能力。在目前已有污水处理系统的基础上扩大各区污水处理厂的处理规模,以适应城镇化进程中不断提高的城市人口生活污水处理需求,新建一批乡镇新的污水处理厂和污水管网,加强对已有污水处理厂的提标升级,进一步削减城市污水处理厂排入巢湖的氮、磷含量。二要实施河道及湖岸综合治理与生态修复。实施底泥清淤和生态修复工程,增强湖泊的生态调节能力,按照清洁性、生态性、经济性原则确定清淤深度,对河口圩区,构建人工强化的规模化湿地,净化进入河湖的水质,在河岸、湖岸根据地势设置生态缓冲区,构建乔木、挺水植物、水生植物、漂浮植物及水生动物为一体的多元化的生态岸线,形成完整的生态循环体系,严禁建设用地的侵入。三要控制和减少农业面源污染。

[1]牛瑞芹,何荣.浅谈农业面源污染的现状及其治理措施 [J].安徽农业科学,2007,(33):10814-10815,10817.

[2]阎伍玖,鲍祥.巢湖流域农业活动与非点源污染的初步研究[J].水土保持学报,2001,(4):129-132.

[3]范俊玉.生态型政府构建的现实依据及其路径[J].中州学刊,2012,(6):1-5.