从延安时期广告宣传画看妇女身份想象

常 彬,张 鹏

(河北大学,河北 保定 071002)

延安时期指的是中共中央在陕北的13年,具体指1935年10月19日中共中央随中央红军长征到达陕北吴起镇(今吴旗县),到1948年3月23日落户“陕北”,毛泽东、周恩来、任弼时在陕北吴堡县东渡黄河,迎接革命胜利曙光的这近13年的时间。中国现代史上,20世纪30~40年代最显著的特征是战争和救亡紧密相连,抗日战争和解放战争相继存在。战时特殊的政治文化氛围使这一时期的审美方式也具有战争文化的色彩,或者说很大程度上一切文化表现形式都在为战争服务,文学创作、广告艺术也不例外。地处中国西北一隅的延安解放区,在其主流文化的建构上,也遵循着这样的要求。

区别于国统区的广告创作,解放区的广告传播宗旨是战争文化建构下的意识形态宣传,大力宣传马列主义思想,扩大党的政治影响力,鼓舞解放区军民的抗战热情,满足军民日常生活需求,最大限度地调动包括妇女的力量等一切积极因素抗战。大生产运动缓解了人民生活上的困难,繁荣了延安经济,为广告业的发展奠定了基础。延安《解放日报》于1941年5月16日创刊,5月17日就刊登了《本报广告科启事》,通过刊登商业广告解决了办报经费不足的困难,并且揭开了延安党报登载广告的历史。

广告一词,顾名思义是“广而告之”。广义的广告,可涵盖包含一切“广而告之”目的的所有“推销”手段。广告、海报、招贴具有一定的商业意义,其艺术性服务于商业目的。广告宣传画则不同,它没有具体的商业要求,而有一定的政治诉求,其艺术性服务于政治宣传的需要。在广而告之层面上看,它们都属于广告的范畴。《解放日报》的广告大概包括商业广告、文化广告、政治宣传广告和各种启事。与此同时,延安的新秧歌剧、新歌剧、宣传画、版画、年画等艺术创作也有了新的变化,内容旨在推动革命发展,贴近边区人民生活,反映出昂扬的革命斗志和浓郁的生活气息,以娱乐的形式传播解放区的新观念和新生活方式。在这个层面上,它们同样具有“广而告之”的广告作用,在解放区教育人民、打击敌人、娱乐大众的战争文化建构中发挥了重要作用。女性形象历来都是广告传媒中的主角,从清末民初的香烟广告、月份牌广告开始,不同时期广告的女性形象都具有鲜明的时代特色。延安时期的广告创作主要包括宣传画、招贴画、版画、年画、剧照等,女性形象的呈现有其特殊的价值和想象定位。

1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》提出了中国共产党的文艺方针和政策,确定了文艺的工农兵方向。《讲话》强调文艺要从属于政治,要求文艺工作者全心全意为无产阶级政治服务,号召知识分子到工农兵群众中去,这决定了当时政治文化宣传成为延安解放区广告中的主要角色。

抗日战争进入相持阶段后,为了粉碎日本侵略者的扫荡、国民党的经济封锁、减轻陕北农民交公粮的负担,毛泽东提出“自力更生、丰衣足食”的号召,实行精兵简政,开展大生产运动,并要求革命干部放下架子,与老百姓打成一片,增进党群和干群关系。随着大生产运动的深入,许多女性走出家门,纷纷投入到边区生产建设中去。我们从这一时期的政治宣传画中看到了大量的不同于国统区、沦陷区女性的女性形象。

1940年代,延安地区的新秧歌逐渐发展起来。人们把各地区的舞蹈动作和传统秧歌结合在一起,创作出许多新的作品,例如《兄妹开荒》《夫妻识字》《小放牛》《四季生产舞》等,都受到边区军民的热烈欢迎。新秧歌载歌载舞,表演活泼,在内容和形式上都具有鲜明的民族特色,对鼓舞军队教育群众、增进军民关系发挥了积极作用。

被誉为中国“第一个新的秧歌剧”的《兄妹开荒》①,由鲁迅艺术学院秧歌队1943年创作演出,它根据当时陕甘宁边区开荒劳动模范马丕恩父女的事迹改编,反映了解放区大生产运动中新一代农民的精神风貌。登场的男女不再以传统秧歌互相调情, 而是突出兄妹劳动竞赛开荒种地的大生产主题。

兄(唱):咱们的边区到如今成了一个好呀地方。……劳动呀加劲。……今年政府号召生产, 加紧开荒莫迟缓, 别看咱们是庄稼汉, 生产也能当状元。

妹: 好得很, 我还要和你比赛!

兄: (高兴极了)比赛就比赛![1]

图1 《兄妹开荒》剧照(1943)

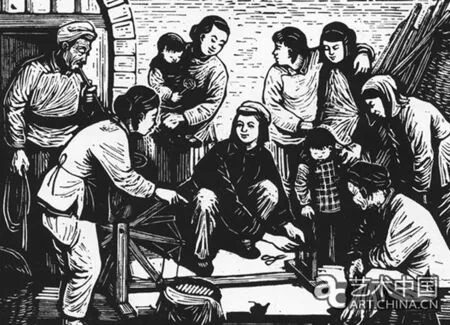

极具广告宣传效应的演出剧照《兄妹开荒》(见图1),背景上是人头攒动的观看人海,军民同坐、老幼混杂,可以想见当年演出的空前盛况。不可小觑《兄妹开荒》中妇女争当劳动英雄这一新形象的意义所在。传统中国北方农村的生活方式,沿袭的是男耕女织、男主外女主内,男人承担重体力劳动(如田间地头、挑水劈柴、修桥铺路等),而女人足不出户地做刷锅洗碗、带孩子、缝补纺织等家务劳动。这种生活方式即便在1950年代仍然因袭难改,不利于新中国急需劳动者参与社会主义建设的现实需求。赵树理小说《锻炼锻炼》(1958)反映大跃进时代,北方农村改造妇女根深蒂固不下地干农活的习俗,就是一个生动的例证。《兄妹开荒》除了传递边区群众响应政府生产自救支援前线的号召外,还传递了新的劳动观念和男女平等观念:妇女走出家门,参与社会劳动,“生产也能当状元”,解决边区生产不足劳动力短缺的问题,客观上推动了边区妇女身体解放(放足不缠足)②、经济解放(劳动自立)、政治解放(男女平等),起了宣传效应和广告示范。这样的广告宣传画还很多:力群《帮助群众修理纺车》(1945)、计桂森《妇纺小组》(1944)、石鲁《妯娌纺线》(194?)等。在这类宣传中可以看到,传统习见中有难度的技术活被认为是男人的“专利”,可在这里给妇女修理纺车的不是男人而是女人——边区女干部(图2),梳齐耳短发戴军帽穿军服的她,利落干练英姿飒爽,她的身份是多重的:女人、女军人(干部)、女技术员(知识分子),她的身旁拥围满了好奇的“娘子军团”——大娘、大嫂、大姑娘、小女孩,她们似乎在叽叽喳喳地向女技术员学习求教,好不热闹。对这些农家妇女而言,家庭的灶台、炕头旁的纺车已不再是她们生活的唯一天地,被组织起来的她们,参与到解放区生产建设的公共生活中来,从中学到了技术、提高了能力,更重要的是开阔了眼界、找到了自信,还为边区建设做了贡献,女人的活法不再是传统模式中的那个“屋里人”,女技术员的“公家人”[2](P187)身份让她们看到闻所未闻见所未见的女性发展的可能性,这是一个新的天地,一种陌生却令人向往的新的活法。

图2 帮助群众修理纺车(力群,1945)

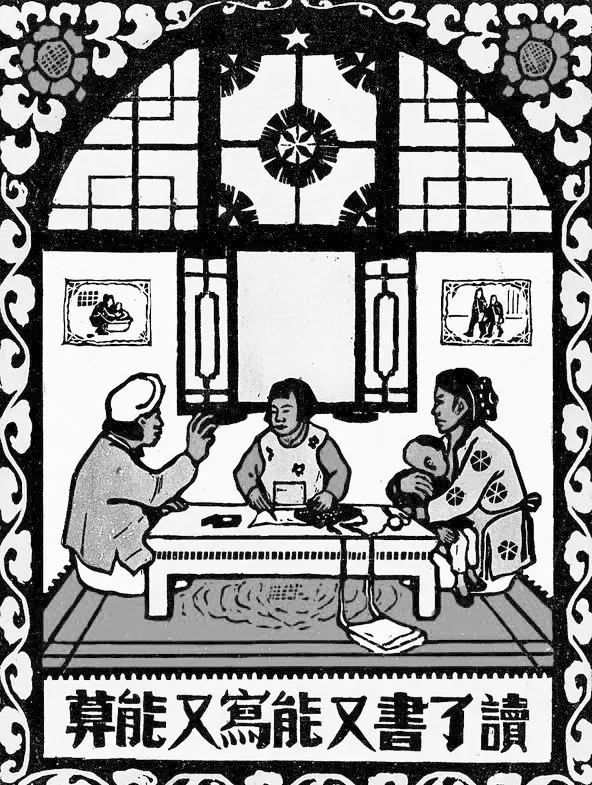

在旧时代的陕甘宁地区,“封建道德,是被完整地保存着。乾天坤地,男尊女卑,认为是万世不移的圣规。妇女们是紧被卡在这两片卡唇之中间——贫困与封建的卡唇。念书吗?‘女子无才便是德’。出门吗?人们说她们生就的是‘屋里人’”[2](P187)。为整合妇女的力量共同抗战,1939年3月3日,中共中央妇女运动工作委员会提出:“要动员妇女抗战,解放妇女,必须提高她们的文化水平、政治觉悟和培养她们的工作能力。一方面向政府机关和民众团体建议,要求给妇女大众建立免费教育的学校;尽可能地在实际工作中培养和提拔妇女干部和领袖。利用一切机会灌输抗战常识、社会科学、防空防毒、医药卫生、救护保育等常识;同时必须尽可能地使妇女接受职业教育,让妇女受武装训练,学习射击等。”[2](P349)因此,延安地区的妇女大众教育得到飞快发展,不断出现女校、妇女训练班、妇女识字小组等。抗战开始后,又相继成立了抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院、中国女子大学等。解放区的女性有了多种多样的学习机会,为了配合宣传妇女受教育,产生了大量的广告宣传画,比如《读了书又能写又能算》(戚单,1944)(见图3)、《识一千字》(张晓非,1944)、秧歌剧《夫妻识字》的演出剧照等。在此类宣传画中,妇女学文化总是和劳动生产联系在一起,她们首先学会的是和生产劳动有关的字词,体现了延安解放区妇女受教育重在实用性功能的一大特点。

我们有趣地发现,在这些广告宣传画中,有文化的“公家人”在教育妇女读书识字、劳动生产、生育生产的时候,从性别身份到着装打扮,都有其特定的意识形态形象定位——短发军帽军装、有文化的女性(见图2、图3、图4)。在延安语境中,着装不是一个穿什么的问题,而是一种确立身份的政治问题。军装/干部装,是政治身份的标志,代表革命性与先进性,其形象的符码意义在于:革命的、有知识的、女性身份的“三位一体”,在意识形态的诉求中被想象定位为其他妇女学习的榜样和妇女工作沟通的桥梁:“首先动员和组织知识界的妇女及女学生,培养和训练她们成为妇运的干部,使她们不仅成为在妇女知识分子中进行工作的主力,而且成为到女工、农妇及家庭妇女中去工作的桥梁和先锋”[3](P350)。版画《读了书又能写又能算》(图3)意在宣传妇女读书识字的好处,身着革命装戴军帽的知识女性(图3左)在教工人女性(图3中)、农民女性(图3右)读书识字打算盘。从图中人物的身份和座次方向不难读出某种潜含的政治寓意,工人(女性)居中,农民(女性)在右方,军人(女性)在左方,在左右相比右为尊的传统思维模式中,工农兵结合的座次排序,有着潜在和政治含义,可视为革命话语年代的延安,以形象图释未来中国以工农(兵)联盟为基础的政权性质和政治构想。

图3 读了书又能写又能算(戚单,1944)

中国传统文化中,性是羞耻的,生殖却是天经地义的,不孝有三无后为大、多子多福构成了中国人的生育观,但传统的生育陋习却夺取了无数母婴的生命。陕甘宁边区缺医少药,加上旧社会遗留下来的落后的封建迷信思想的毒害,不少群众烧香拜神、请巫神驱鬼治病。妇女难产时,巫婆就让产妇推磨,造成大人、小孩死亡的后果;旧法接生使很多产妇患产褥热、婴儿患四六风等病,以致最终死亡;还有产妇生孩子时要坐在灰堆上,产妇生孩子后不准睡觉、不准吃有营养的食品,只能喝稀粥等,有的产妇被折腾得昏死过去,说是跟上“鬼”了,要将她的头发吊起来,用桃枝抽打,名曰“赶鬼驱邪”[4]。如此的陋习和迷信观念,严重危害妇婴安全,影响解放区移风易俗的思想文化建设。1938年3月,边区妇联举办妇女生活展,宣传新法接生的好处,延安附近的许多妇女纷纷赶来参观。展览通过形象的说明和生动的事例,使妇女们懂得了旧接生法的害处和新接生法的好处,懂得了妇女卫生和育儿知识。此后,各地纷纷举办助产训练班,吸收干部家属、知识分子和民间接生婆参加。版画《讲新法接生》(郭钧,1944)就是这样一则反映延安地区改革传统生育陋习、推广新法接生的广告宣传画(图4)。图中干部装/军装模样、留短发的知识女性正指着墙上“怎样养娃”的挂图向妇女们介绍新法接生的知识技能。有趣的是,妇女们的不同着装有着不同的意义指向和人群对象:着短发、穿军服、戴军帽的是“三位一体”的知识女性,她是新思想新观念传播者的身份象征;着当地服饰梳陕北婆姨头的妇女,她们是接受教育普及新知的农家女人和接生婆,是改变落后观念新法接生的主要受众群体;而三位短发女性,她们短发军服/干部服的着装不同于当地妇女,也不完全同于“三位一体”的知识女性,其间的微妙差别有其意义指向:革命队伍中的一员或干部家属,相对于“三位一体”,她们隐含地代表次先进性,有待于继续成长进步,成为身体力行传播新知识的主要力量。

图4 讲新法接生(郭钧,1944)

图5 民主选举利

在延安众多的政治文化广告和宣传画中,我们发现了一些特例,它们反映出解放区妇女权利的苏醒。在延安解放区,“原来一向处在黑暗无权地位的妇女们,也获得了中国今天其他地方和中国历史上人人所没有的,又为中国妇女数十年来所争取的男女平等的权利。”[5](P183)在经济上,延安妇女有了土地权。1947年颁布的《中国土地法大纲》规定的“按人口平均分配土地的原则,体现了男女平等,明确了妇女的土地权,极大地调动了妇女参加土地改革的积极性。”[6](P219)在政治上,延安妇女有了选举权。“陕甘宁边区政府颁布的选举条例第二章第三条规定:‘凡居住边区境内之人民,年满18岁者,无阶级、职业、男女、宗教、民族、财产与文化程度之区别,经选举委员会登记,均有选举权与被选举权’”[5(P183)]。边区妇女积极参与选举,在她们身上,我们看到欢快、自信、从容的精神面貌(图5)。“妇女参政,乃是民主政治组成之不可缺少的部分”,“妇女参政权利是否该争取实现,这问题在男权中心的社会,妇女往往是最易被人轻视的,只有妇女才能最懂得最关心自己的问题,故妇女参政大有助于妇女问题的解决,并能促进妇女解放运动,同时,亦必能促进政治与社会的进步。”[7](P409)古元版画《乡政府办公室》(图6,1943)中,农家妇女“登堂入室”到乡政府参政问政、反映问题,她从容淡定,向政府工作人员侃侃道来,也许她的问题大到政府决策需改进、小到邻里纠纷需评理,这里是她可以说话的地方。女人,这个被传统文化规限于锅台灶边的性别,在男人的世袭领地——治国平天下的公共领域(“乡政府办公室”就是其意义的象征性表达),浮出地表发出声音,在性别尊卑习俗痼疾仍然恪守传统的延安,妇女关注的焦点发生了改变,不再局限于自家狭小的院落灶台,而是扩展到妇女自身权利和边区的建设上来,可谓迈出一小步,解放了一大步。

图6 乡政府办公室(古元,1943)

延安妇女社会地位的提高,还反映在婚姻问题上。边区政府法律规定“男女平等、婚姻自由、禁止包办强迫及买卖婚姻、禁止童养媳和打骂妇女”,1939年公布的《陕甘宁边区婚姻条例》对男女双方的结婚年龄、健康状况、离婚申请的程序、子女及财产分配问题都进行了详细解释。1943年,赵树理发表中篇小说《小二黑结婚》,描写解放区青年男女在人民政府支持下自由婚恋取得成功的故事。小说在解放区产生了重大影响,出版后大受欢迎,短短几个月便连印、再版4万多册,“数以百计的大、小剧团纷纷用武乡秧歌、襄垣秧歌、中路梆子、上党落子、蒲剧等形形色色的地方戏曲形式,将《小二黑结婚》的故事搬上舞台,到处演唱,边区老百姓如痴如醉,总也看不够。每逢有演出,就连一二十里外的老头子、老太婆、大闺女和抱着孩子的小媳妇,也总要打着火把,翻山越岭,来一睹小二黑和小芹的风采”[8]。女主人公小芹“这一回我可要自己找婆家”的新婚恋观,鼓舞边区妇女冲破包办婚姻的牢笼,以此为题材创作的广告宣传画也醒目于边区的大街小巷。

旧社会“女性的卑弱地位,来自于宗法社会男性中心的性别建构,没有参政权,‘妇人无爵,从夫之爵,坐以夫之齿’。没有经济权,‘子妇无私货,无私蓄,无私器,不敢假私,不敢私与’,即便是嫁妆,也为夫家所有,她不是这份财产的拥有者和支配者。没有话语权,男性制度创造了关于女性的字和词,创造了女性的价值,女性的形象和行为规范,创造了一切关于女人的陈述和想象。”[9](P6)传统中国所谓的“三从四德”,要求女性“幼从父兄,出嫁从夫,夫死从子”,女人一生的命运都不掌握在自己手中。对旧社会的女性来说,离婚更是不可想象的事情,即使婚姻不幸福,也只能囿于“婚姻大事,父母之命,媒妁之言”的约束而强忍着。万一不幸触犯了所谓的“七出之条”③,丈夫一纸休书就可以轻松解除婚约关系,将女性退回到娘家,这时的娘家通常会因被休掉的女儿感到无比耻辱,如果不幸再遇上刻薄的兄嫂,被休的女儿们就只有死路一条了。在一纸休书决定婚姻关系的时代,女性没有任何权利提出异议,只能被动接受。

从延安婚姻法规中,我们看到了对女性权益的保护。妇女不再是丈夫的附属品,她们有权利表达自己的意见。《解放日报》曾刊登过一则社会广告《孙兰梅离婚启事》[10]。作为离婚事件的主体,这个叫“孙兰梅”的女人主动要求离婚,并刊发报纸广而告之。我们无从了解发生在孙兰梅身上的故事,但这醒目的“离婚启示”向我们传递了一个信息:妇女开始有权利掌控自己的婚姻,有权利对婚姻说“不”。古元版画《离婚诉》(见图7), 形象地刻画了一桩现在看来平常、1940年代在延安却是“惊天动地”的事件——起诉离婚,画中的妇女当着婆婆和丈夫的面,向政府诉说离婚的理由,昔日夫权制、婆权制的宗法家庭,从来没有小媳妇开口说话的地方,她有多少委屈、受多少虐待,都无人知晓;她的婚姻是否如意,也无人在意。而今,这个小媳妇开口说话申诉自己的权利,要求离婚,气恨的婆婆、茫然的丈夫不解地盯着画面中的女人,脑中似乎有旋风般的疑问:“这女子居然敢提出离婚,翻天了?”门外挤满了围观的男女老少,都用惊讶的目光看着她的一举一动。可以想见这个小媳妇的“离婚诉”在乡亲们心里掀起了多么大的波澜,妇女解放在自由结婚/离婚的一纸婚书中漾开它的解放浪花,冲击着旧有的婚姻模式及其传统观念。

图7 离婚诉(古元,1943)

通过这些广告宣传画,我们窥见延安时期关于妇女身份和想象的时代信息:废除缠足鼓励妇女走出家门参与社会生产劳动,既改革妇女不从事农业生产的旧习又支援了边区建设,传递了新社会的价值观“别看咱们是庄稼汉, 生产也能当状元”,提高了妇女的经济自立能力。以法律法规的形式,保障妇女的土地权、民主权、婚恋权的贯彻实施,妇女拥有了过去不曾有过的政治权利、经济权利和参与社会生活的权利,激发了妇女生产支前的热情,最大限度地调动了解放区的抗战力量。革命的有文化的知识女性,其“公家人”身份在教育妇女读书识字、劳动生产、生育生产中,从性别身份到着装打扮(短发、军帽、军装),都有其特定的意识形态形象定位。在延安语境中,着装不是一个穿什么的问题,而是一种政治身份的确立,先进与次先进及待进步的区分:短发军帽军装/干部装的女性,是“公家人”的标志,代表革命性与先进性,她的形象是革命的、有文化的、女性——“三位一体”;短发军装/干部装的女性,其身份想象介于“三位一体”和本地妇女之间,她们是革命队伍中的一员或干部家属,相对于“三位一体”,她们隐含地代表次先进性,有待于继续成长进步,成为传播新知推动解放区妇女解放的主体力量;梳陕北婆姨头着当地服饰的妇女,她们是接受教育普及新知待进步的“屋里人”,是妇女工作最广大最重要的受众对象,是延安政权建设、生产建设尚未充分发挥调动起来的潜在力量。“公家人”对“屋里人”的启蒙教育,“屋里人”向“公家人”的成长看齐,形象的背后潜含着意识形态宣教的目的。

同时看到,延安时期女性权利的获得并不是因为妇女解放和女性意识的觉醒,而是战争政治的功能性需求,妇女问题“多是表现阶级斗争、民族革命、翻身解放、生产支前等”[9](P298-299)内容,特殊的战争环境和解放区有限的人力物力资源,需要妇女生产支前的社会劳动,妇女解放和个体诉求被统摄遮蔽在战争政治的意识形态之下,即便是最体现个体性质的婚恋要求,也必须遵循陕甘宁边区婚姻立法“私益服从公益,一时利益服从永久利益的原则”[11],使“每个劳动者都直接隶属于社会,直接隶属于一个代表全社会成员共同利益的政权,即便是妇女、子嗣也不再通过家族、家长和丈夫的间介而隶属于社会”[12](P214)。在这个意义上,延安时期广告宣传画的女性形象反映了政权建构的妇女身份想象。

注释:

① 参见张庚《兄妹开荒说明》,出自《秧歌剧选集第一卷》,1946年张家口版。

② 1939年8月1 日,延安公布《陕甘宁边区禁止妇女缠足条例》,对禁足、放足、惩罚、奖励等做了详细规定。参见中国妇女管理干部学院编《中国妇女运动文献资料汇编(1918~1949)》,中国妇女出版社,1989年版,第354页。

③ 《仪礼·丧服》说:“七出者,无子,一也;淫泆,二也;不事姑舅,三也;口舌,四也;盗窃,五也;妒忌,六也;恶疾,七也。”亦作“七去”。

参考文献:

[1] 王大化,李波.兄妹开荒[A]. 路由,编剧.安波,作曲.延安文艺丛书(秧歌剧卷)[C]. 长沙:湖南人民出版社, 1985.

[2] 陕甘宁边区突飞猛进的女子教育[A]. 中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1937~1945) [C]. 北京:中国妇女出版社,1991.

[3] 中国妇女管理干部学院. 中国妇女运动文献资料汇编(1918~1949)[C]. 北京:中国妇女出版社,1989.

[4] 彭秀良.延安时期的社会工作[EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c670d3d0102dwh0.html.

[5] 获得民主权利的陕甘宁边区妇女[A].中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1937~1945)[C]. 北京:中国妇女出版社,1991.

[6] 林吉玲. 20世纪中国女性发展史论[M]. 济南:山东人民出版社, 2001.

[7] 邓颖超. 略谈妇女与参政[A]. 中国妇女管理干部学院.中国妇女运动文献资料汇编(1918~1949)[C]. 北京:中国妇女出版社, 1989.

[8] 石耘. 来自真实生活的《小二黑结婚》[J]. 文史月刊, 2012,(3).

[9] 常彬.中国女性文学话语流变(1898~1949)[M].北京:人民出版社,2007.

[10] 王晓玉. 延安《解放日报》的广告文化生产及传播:以1941~1945年为例的初步探析[D]. 西安:西北大学,2008.

[11] 陕甘宁边区高等法院.陕甘宁边区判例汇编[C]. 全宗15-26.

[12] 孟悦,戴锦华.浮出历史地表:中国现代女性文学研究[M]. 郑州:河南人民出版社, 1989.