1949:国学大师吴宓到北碚任教之谜

刘重来

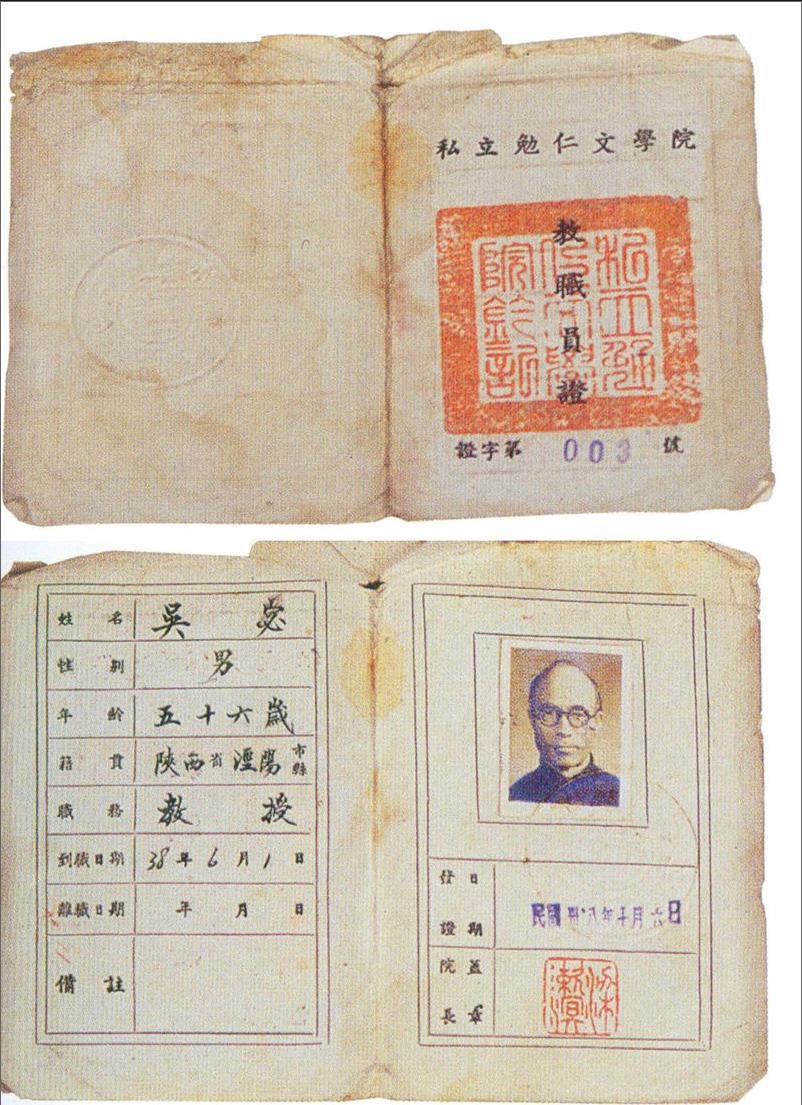

吴 宓(1894-1978),字雨僧、玉衡,笔名余生,陕西省泾阳县人。中国现代著名西洋文学家、国学大师、诗人。曾赴美留学哈佛大学,先后在国立东南大学、东北大学、清华大学、西南联合大学、成都燕京大学、四川大学、武汉大学、西南师范大学等校任教,1941年当选国民政府教育部部聘教授。清华大学国学院创办人之一,中国比较文学研究奠基者。著有《吴宓诗集》《文学与人生》《吴宓日记》等。

吴宓,被我国学界公认为“学贯中西,人文楷模”的学界泰斗和国学大师。

1949年4月29日,吴宓毅然辞去了国立武汉大学外文系系主任职务,以高价购得飞机票1张,乘空军飞机从武汉飞抵重庆。5月3日,他来到小城北碚,在私立勉仁文学院和相辉文法学院(以下分别简称勉仁、相辉)任教。自此,到逝世前一年,吴宓便一直留守在北碚,度过了悲欣交加、惊心动魄的余生。

当时,吴宓已是赫赫有名的教授。令人匪夷所思的是,如此名气、如此经历的吴宓,为什么宁愿放弃自己的头衔和职务,屈尊到西南内地的两所规模小、名气又不高的私立高校教书呢?

“宓尤痛心者”:

最看重的两册日记在“文革”中被焚

其中之奥秘,至今仍扑朔迷离,难知详情。一个重要原因,是吴宓详记这段经历的两册日记在“文革”中被“一举而擅焚毁”了。

“山雨欲来风满楼”之际,早在1964年“四清”运动中就屡遭批判而被禁止教书的吴宓,已预感自己的处境将十分不妙,于是决定将自己从1910年起所记的近100册日记分头托付给他所信赖的朋友保管。而其中吴宓最看重的1949年、1950年两册日记,交托给了老友、同为西南师范学院汉语言文学系教授的陈新尼保管。他认为陈已年近八旬,又住在校外,目标不显眼,放在陈处较为安全。

谁知“文革”一开始,吴宓就遭到大字报攻击,而红卫兵抄家之风也愈演愈烈,自身就有复杂“历史问题”的陈新尼早已是惊弓之鸟,他一怕因私藏吴宓日记而“罪上加罪”,二怕日记被查出会对吴宓不利,于是在1966年9月,未经吴宓本人同意,竟将这两册日记付之一炬,全部焚毁了。吴宓知道后,痛心疾首、悔恨不迭。正如吴宓的女儿吴学昭所言,这两册日记恰恰是记述了吴宓“后半生重大转折的日记”,是吴宓“最不想失去的两册日记,竟永远失去了”。1967年2月8日,正是春节之时,吴宓想到5个月前这两册日记被焚,仍“嗟悔不迭”,他说:

宓尤痛心者,乃在宓之己丑日记、庚寅日记(1949、1950)各一册,藏存陈老新尼家者。陈老惧祸,竟为代焚毁不留之事。盖此二册日记,其中叙宓由武汉飞渝,在此度过解放,并1950父初病至病增,以迄临没及没后诸事,实是惊心动魄、天翻地覆之情景,附有宓作之诗及诸知友之诗词甚多且佳,日记外无存稿,至为可惜。若不交托陈老自秘藏之,及今日记存而宓亦无祸,悔之晚矣!

这两册日记正是记载了中国大变局时之“惊心动魄、天翻地覆之情景”,也记载了他毅然辞去武汉大学外文系系主任职务、到北碚勉仁、相辉任教之所思所为,实在太珍贵了,却“永远失去了”。我们只能在吴宓的一些书信、文章和“文革”时的“交待”材料中,去寻觅揭开吴宓1949年4月到勉仁、相辉任教之谜的答案了。

离开武汉大学

只为“研修佛学”“出家为僧”

实际上,早在1年前,即1948年,吴宓就有离开武汉大学之举,其真实意图,并非到勉仁、相辉两校任教,而是另有所图。1949年6月8日,已到勉仁、相辉任教1个多月后,吴宓在给其弟吴协曼的信中写道:“原宓之来,目的本在成都。”

到成都干什么呢?又过了3年,吴宓在1952年知识分子思想改造运动中,并非自愿地在重庆《新华日报》(1952年7月8日)发表了一篇题为《改造思想,站稳立场,勉为人民教师》的文章,道出了他决心离开武汉大学的真实原因:

一九四八年秋,我即决意辞卸国立武汉大学外文系主任职务,到成都任教,目的是要在王恩洋先生主办的东方文教学院研修佛学,慢慢地出家为僧,并撰作一部描写旧时代生活的长篇小说《新旧因缘》,以偿我多年的宿愿。直至一九四九年春夏之交,方能得来到重庆,暂止于北碚勉仁学院、相辉学院。

这“暂止”二字耐人寻味。原来吴宓到勉仁、相辉任教只不过是个过渡,真正的目的是到成都王恩洋主持的东方文教学院“研修佛学”,然后再“慢慢地出家为僧”。

吴宓为什么决意要“研修佛学”,甚至想“出家为僧”呢?1966年9月8日,他在“文革”中写的交待材料中说:“宓多年中抱着‘保存、发扬中国文化之目的,到处寻求同道”,“认为中国文化是最好的,而且可以补充西洋文化之缺点。至于中国文化之内容,宓认为是‘以儒学孔子为主佛学为辅。故欲明晓中国的精神、道德、思想,必须‘兼通儒佛。”在吴宓心中,中国文化必须“兼通儒佛”,而他自认对儒学已有一定研究,如今要进而研修佛学了。

吴宓为什么执意要离开国立大学而去私立大学呢?这也是有其深意的。他在1966年9月8日写的“交待”材料中道出了个中原因:原来,他“嫌国立大学只教授学术、知识而不讲道德、精神、理想(此必求之于私立学院)”。为此,“1949年入川,仍为‘保存、发扬中国的儒佛文化而到私立学院去讲学。原定是要到成都东方文教学院去的(兼在四川大学任教,以维持生活)。到重庆后(1949年4月),因交通困难,不能前赴成都,而停止在梁漱溟主办的勉仁文学院(以儒为主,以佛为辅)讲学,又不得不兼在夏坝私立相辉学院任教”。可见,吴宓之所以要离开国立大学而到私立大学任教,是他认为私立大学是一个可以弘扬中国传统文化的平台。这就是吴宓所谓“必求之于私立学院”而来勉仁、相辉的原因。何况梁漱溟主持的勉仁,恰恰是以倡导中国传统文化为宗旨的私立学院,与他的旨趣相合,所以他首先选择了勉仁。

在勉仁、相辉任教

“是宓一生生活最苦的一段时间”

1949年4月底,吴宓决心离开武汉大学。此时武汉即将解放,由于时局紧张,飞机票一票难求。万般无奈,吴宓找到一年前在一次演讲中结识的国民党空军副司令邓志坚求助。邓下了“手谕”,吴宓才购得了4月29日的机票。48块银元的高价机票款由勉仁、相辉两校分摊,其中勉仁出了7元,相辉出了41元。

5月3日,吴宓到了北碚,相辉和勉仁对吴宓的到来寄予厚望,并立即安排上课:“每星期四至星期日住勉仁学院,上课四小时,月薪米九石(新市担),应合银圆十五圆;每星期日至星期四住相辉学院,上课八小时,月薪米六石四斗,应合银圆十一圆”。这是当时中国社会物价飞涨、货币急剧贬值而出现的畸形现象。和全国一样,当时北碚的民众,已不相信任何纸币,市场流通多用银元,商业活动则多以实物计价交易。大米是人们生活的必需品,因而成了商品交易、工薪报酬、缴纳学费的“通货”。

然而,当吴宓到达勉仁和相辉时,时局又发生急转,解放大军即将挺进大西南,学生已无法静下心来读书了。物价在飞涨,而学生少交或拒交学费也时有发生,作为靠学生交纳学费维系生存的私立高校,勉仁、相辉很快就到了山穷水尽的地步。

吴宓5月9日才开始上课,但“不到五月底,勉仁、相辉两校学生纷纷回家,留校者仅二三十人”。吴宓才上了半个月的课,就因学生的散离,而“无课可上”了。更让吴宓忧虑的是:“两校经费困难,非宓所能想象。相辉发薪至五月底止,均给米票,未能一时兑现。六、七月薪,更无着落。勉仁则尤困,于是提前放假(宓仍为留校学生讲课),大裁员工,教师仅留七位(宓其一)”。

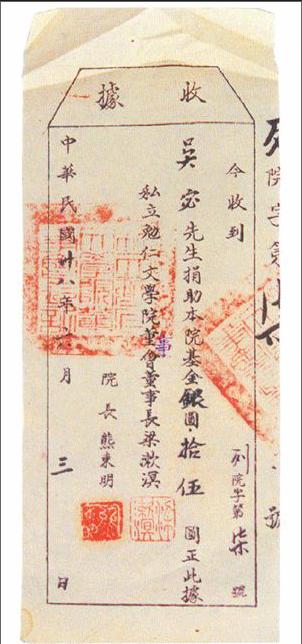

为了向教职工发放工资,勉仁院长熊东明毅然捐出了自家谷米一百石,才“勉发薪至五月底止,以后一文不能给,劝令各归而自谋”。在这种情况下,吴宓非常体谅学校的困难,甚至提出“愿不领薪”,因为他从武汉大学带来了历年共积蓄的56块银元,“即不得薪,亦尚可自给”,于是勉仁便让吴宓“领半薪,捐半薪,实得15银圆”。如今,我们还可看到吴宓收到由勉仁董事长梁漱溟、院长熊东明盖章的一张捐助15银元收据,时间是1949年6月3日,是吴宓到勉仁刚刚1个月时。

更让吴宓烦心的是,由于时局混乱,物价上涨,勉仁、相辉的教学秩序也受到严重影响。到1949年9月,按正常情况,本应开学上课了,但却未有动静,吴宓在9月11日给其弟吴协曼的信中写道:“相辉已开学,但以学生观望,不欲即行注册交费,又待补考上学期,故开学之期尚早,恐在十月中下旬。”

总之,由于时局混乱,勉仁、相辉两校经济困顿,开课艰难,吴宓在1966年6月所写的“交待”材料中提到,1949年,他“在私立相辉学院及勉仁文学院两校任教授,一校各三天,来往劳苦,住处及饮食皆不好、不便;是宓一生生活最苦的一段时间”。

心愿未成

“甚悔不应轻离武大”

实际上,当时吴宓虽身在重庆北碚,心却在成都,他始终没有打消到成都去的心愿。1949年6月8日,他在给其弟吴协曼的信中写道:

原宓之来,目的本在成都,自五月二十日西安失陷(此指西安被解放——笔者注),成都告警,又各党竞噪,成都人心之乱,乃过于重庆。成都文教学院(佛教、儒教)之危困不减勉仁,川大亦扰乱不堪……成渝交通不便,而成都情形危乱,故宓暂居此(北碚),一面探看成都情形,徐定行止。

由此可见,吴宓虽然在勉仁、相辉教书,但仍一心想去成都东方文教学院“研修佛学”,只不过因当时“成都文教学院之危困不减勉仁”,只好“暂居”北碚以“徐定行止”罢了。

吴宓为了研修佛学,不得不到私立的高校任教,但初来乍到,对勉仁、相辉这些偏远的私立高校是有些看不顺眼的。他在9月11日给其弟吴协曼的信中说:“相辉学生程度极劣,一般教授,亦皆资格、学问两不足。宓所取者,环境安静,住居生活便利耳。”在勉仁、相辉他还看到了一些现象,更加深了他的不良印象,如10月1日在给吴协曼的信中写道:

相辉本身极无可取,宓只取其郊景清幽、居处便利,合于宓暂时避难观变之留止而已。今年开学后,学生正播起风潮,以彼等学生家皆中人(指家庭经济情况均在中等以上——笔者注)以上,每夜在校旁茶馆赌博输赢有达1000银圆者,而不肯交纳35银圆一学期之学费。近正强迫学校减少学费,又大贴标语,恶诋相辉当局,侮慢教授,谓教授应生活节俭,薪金减低,俾学费可随之而减矣,日来愈闹愈凶……是故相辉前途殊恶,宓亦随时准备离相辉而居他校。

应该说,吴宓刚到勉仁、相辉,对两校并不了解,所以对“相辉学生程度极劣,一般教授皆资格、学问两足”的看法确有偏颇之处。其实,相辉学生中自有优秀者,如日后成为“水稻之父”的袁隆平。而相辉的教授如许逢熙、方敬、张默生、金企渊等,勉仁的熊十力、罗庸、孙伏园、李源澄、邓子琴等都是有真才实学的学者。以后,吴宓在勉仁、相辉长住下来,这种偏见也慢慢转变了。

由于到成都东方文教学院“研修佛学”不能实现,而勉仁、相辉的景况越来越差,到私立大学弘扬中国传统文化的希望也开始破灭。此时吴宓对自己贸然离开武汉大学的举动深深懊悔了。1949年6月8日,吴宓在给其弟吴协曼的信中写道:

时局迅速转变,渝、蓉等处人心惶惶……反不若留武大,与诸友好共居互保,渡过难关,较为安善也……然此来为避乱?为讲学?为生活(经济)?均已失望,甚悔不应轻离武大,此时欲归不得,前途又无善计……前二年宓所想望四川尤其成都之好处,今情形全异,此所以宓甚悔不应离开武大也。

吴宓是极为爱书之人,当他离开武汉大学时,曾将5箱书交付卢作孚的民生公司轮船免费运到重庆。后来虽然这批书安全运到勉仁,但由于形势突变,这5箱书反而成了他的累赘。他在给吴协曼的信中说:

宓之五书箱,早已于五月初,运到勉仁存放,无失。但因行止难定,故除一小箱外,均未敢开启,倘书籍全留武汉,交托知友保管,定可无虞,他日再取。今将书运出,书反为人之累,书亦难保安全,故宓殊悔不听友人如高元白等之劝告,殊悔未遵父沉机观变之训,而轻离武汉也。

这种后悔心情随着吴宓在北碚的处境越来越差而逐步加深。1966年9月,吴宓在“文革”所写的“交待”材料中再次表达了他深悔当初不听劝阻而离开武汉大学,称之为“轻举妄动”和“愚不可及”。他说自己决定到勉仁、相辉之举“是使自己的劳苦加增,经济生活困苦,一转徙间,损失了不少的书籍、衣服、用物。由世俗利害观点,实在是‘愚不可及。当时宓在北京之亲属,在武汉大学之友好,无不谏阻,止宓勿行,而宓竟不听其劝告(久后,已深悔自己的‘轻举妄动之错误。但在当时,只觉得我‘为理想牺牲实际利益是对的)。”

1949年,吴宓毅然离开国立武汉大学而来到偏远的私立勉仁、相辉任教,经历了各种艰难险阻和思想斗争,但这一举动,正是出于他对中国传统文化的热爱,正是出于他想对中国传统文化进行更深入的研究。

1998年,在西南师范大学(今西南大学)召开了“吴宓先生逝世二十周年纪念大会暨吴宓学术研讨会”,著名学者、北京大学教授张岱年在贺信中称:“吴宓对于中国传统文化及西方文化都有深湛的研究……吴宓先生虽然是英文教授,但热爱中国传统文化,表现了高风亮节。”

吴宓到勉仁、相辉任教,正是他“高风亮节”之举。

(本文作者系西南大学教授、重庆市人民政府文史研究馆馆员。图片来源:作者提供)

(责任编辑:吴佳佳)