珠江口盆地(东部)海相砂岩油藏在生产井改造技术及其实施效果*

邹信波 许庆华 李彦平 杨 光 张庆华 肖继业

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司)

珠江口盆地(东部)海相砂岩油藏在生产井改造技术及其实施效果*

邹信波 许庆华 李彦平 杨 光 张庆华 肖继业

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司)

海相砂岩油田进入特高含水期开发阶段后,将面临综合含水高、采油速度下降、剩余油分布零散、井网加密余地小、可持续开发难度大等问题。以珠江口盆地(东部)西江、陆丰及惠州等典型海相砂岩油田为例,总结了海相砂岩老油田特高含水期面临的工程技术问题,提出了一系列在生产井改造技术:通过定向井二次完井“合转分”改造减少层间干扰,实现迭瓦式层状油藏细分层系开采;通过水平井MRC储层改造,实现相对低渗透层或块状砂岩油藏泥灰质条带区域油藏泄流面积增大及地层横向导流能力提高;通过水平井分段储层改造,解放水平井段中低渗高含油井段并实现降水增油效果;通过井下油水分离改造,实现一井多用、节能减排及为低含水井置换提液增产空间;通过区域井组合“自流注水”井组改造,建立有效注采系统并补充驱动能量;通过水平井向直井的井型改造,实现挖潜水平井穿越过路油层及一井多用的井筒功效。所提出的在生产井改造技术在珠江口盆地(东部)西江、陆丰及惠州等海相砂岩油田挖潜中成效显著,对同类特高含水期老油田的可持续开发具有重要的借鉴意义。

珠江口盆地(东部);海相砂岩油藏;特高含水期;可持续开发;在生产井改造技术;实施效果

1 海相砂岩油藏开发井面临的问题

1)进入特高含水期后高渗透层的水平井生命周期短。珠江口盆地(东部)在生产老油田投产于20世纪90年代,这些老油田进入特高含水期后的一个显著特点就是以不间断地钻调整井来弥补产油量递减,但因海上平台井槽数有限,只能靠已废弃的特高含水老井眼侧钻来完成调整井。为保证侧钻井的经济性,井型多以水平井为主,侧钻完成的新井眼依靠大排量泵高液量生产实现带水采油,在剩余油分布日趋零散的大背景下,边底水快速推进造成这些侧钻后的水平井生命周期短。

目前,西江24-3/30-2油田在珠江口盆地(东部)综合含水超过95%的4个海相砂岩油田中最具代表性,既有厚层块状油藏,又有层状薄油藏,边水、底水驱动类型均有。据统计,自2006年来西江24-3/30-2油田侧钻高渗透层的水平井平均生命周期不超过5年,最短生命周期不足2年。

2)合采水平井存在井筒层间干扰。珠江口盆地(东部)海相砂岩油田多发育迭瓦式层状油藏[1],在“少井高产”、“一井多用”的经济开采原则下,开发方案中存在水平井单独开采1套含油层系、钻井完成过程中“直”井筒段穿越其他含油层系的井型,客观上出现了水平井与定向井共生现象。在射开井筒穿越含油层系生产时,因水平井流入优势效应,定向井段的流动受到抑制,出现了井筒层间干扰,尤其是进入特高含水期后这种井筒层间干扰表现得更为明显。

3)水平段井筒内存在井段间干扰。尽管海相砂岩平面非均质性弱于陆相碎屑岩,但也存在平面上的各向异性,具体体现为水平井在钻进过程中因产层物性非均质性而形成了整个水平井段范围内的井段间渗透率差异。油井投产后,高渗井段占据优势地位,这种井段间干扰会随着产液量及含水率的上升而愈加明显,只要井段间流动性差异得不到改变,低渗高含油(甚至可能自油井投产后一直未动用)井段产能就一直得不到释放。

4)低渗储层高含水期面临侧钻难题。2009年陆丰13-1油田低渗难采储层α层工业化试采取得成功,标志着珠江口盆地(东部)开启了低孔低渗这一新的开发领域,并确立了长段水平井为解决海相砂岩低渗开发的有效手段[2]。同时,该挖潜措施向周边惠州、西江凹陷移植,并发现了类似的潜力层系,但在用长段水平井解决中低渗难采储层动用时发现,进入特高含水期后若无有效挖潜手段,依然只能面临侧钻的结局。

5)井筒套损点过多,机械封堵手段单一。珠江口盆地(东部)在生产油田人工举升方式均为大排量的电动潜油泵,地层流体进入井筒后高流速(一般为0.65~1.30 m/s)冲刷套管壁,而产出地层流体溶解气中含有H2S和CO2等腐蚀介质,加之多数油田生产时间已超过18年,同时多轮次侧钻过程中钻杆对套管的磨损也造成了套管的损伤。

多年来,井下作业过程中对高龄套管的生产井进行过多次查漏及MIT工程测井,结果也证实了高龄套管生产井井筒存在套损点。为避免套管外产层临近水层水及砂砾窜入,目前通常的堵漏做法是利用跨接管前后两端的封隔器把套损井段与井筒流体的流动通道隔离,使得地层流体绕开套损井段直达井口。但这种机械封堵手段过于单一,对于出现新的套损点或将来过跨接管的作业都会带来新的难点,需要寻求新的多套损点井筒处理手段。

6)平台井槽数有限,侧钻次数多。珠江口盆地(东部)已投入开发的油田水深多数超过100 m、水体驱动能量充足、储层物性好,油田开发具有少井高产、高速开发、单井门槛产量高等特点[3],而现有海上平台井槽数一般只有15~25个,经过工程改造后最大也只能达到30个。因此,要维持高产稳产,就必须不间断地对特高含水老井侧钻,甚至是一个井槽的多轮次侧钻。目前侧钻最多的井槽达到7次,一般油井侧钻次数都已超过2次。

侧钻次数多不仅对原井井筒完整性带来挑战,而且新侧钻井井身轨迹设计时的防碰问题、如何挖潜被“蛛网”式老井眼包围的死油区(称为遮蔽空间)、侧钻井如何实现剩余油富集区油藏最大限度的暴露等都是在剩余油挖潜时将要面临的问题。

2 在生产井改造技术及其实施效果

2.1 定向井二次完井“合转分”改造

珠江口盆地惠陆凹陷在生产油田开发初期采油井(天然水驱,无注水井)均以多层合采的定向井方式完成,随着油田开发进入中高含水期,多数定向井侧钻成水平井以适应油藏细分层系开发的需要,当以动用连片分布剩余油富集区为目的侧钻水平井达到一定数量时,油藏内部剩余油分布愈来愈零散,靠侧钻水平井来动用小规模的剩余油区域已经不经济[4]。而油田范围内为数不多的一些定向井正好位于这种小规模剩余油区附近,这些定向井正好契合了挖潜该类剩余油的需求。

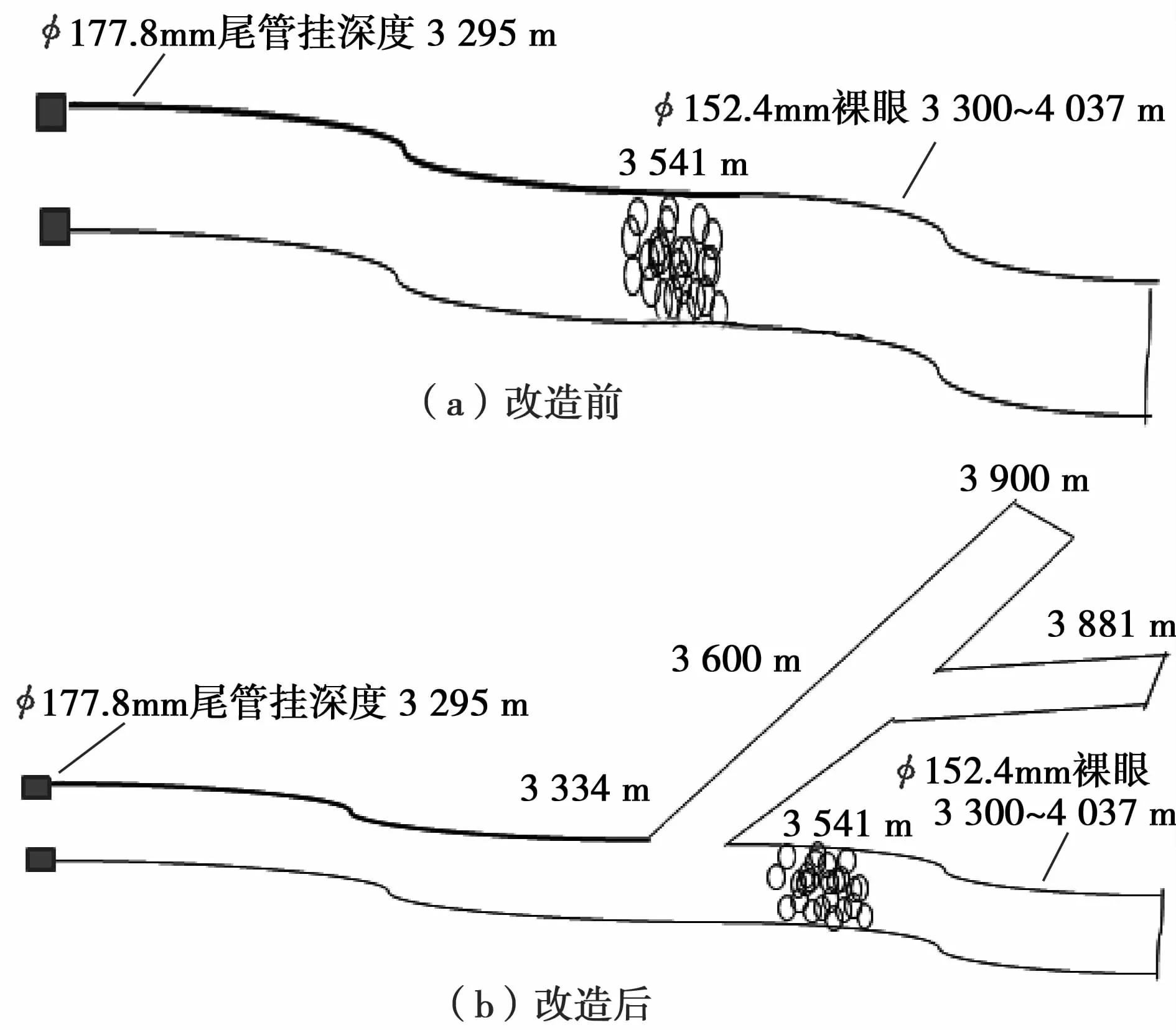

XJ30-2-B14井是开采西江30-2油田HA1、H1B、H3及H3B层的一口合采井,日产油不足48 m3,含水率97.1%。据最新剩余油饱和度测井结果,HA1及H1B层剩余油饱和度高达70%,尚具有很大的潜力,具备细分层系开采的物质基础,同时该井具备二次完井合采改分采的井筒条件。通过补孔HA1及H1B层并重新防砂完井(图1),成功实施了定向井二次完井“合转分”改造措施。改造后的油井于2013年3月23日投产,HA1和H1B层合采,日产油235 m3,日产液526 m3,含水率下降至66.9%,增产作业效果显著。

图1 XJ30-2-B14井二次完井“合转分”改造前后井下管柱示意图

由此可见,定向井二次完井“合转分”改造技术适用于穿越一套或多套“过路”小规模剩余油带的定向井,这些定向井通过二次完井改造后除动用小规模剩余油区外,通过层系细分开采,既减少了原合采模式下层间干扰的问题,又起到了一井多用的效果。根据对近3年的时间推移测井及数值模拟研究结果,计划在后续3~5年,将对西江、惠州和陆丰凹陷共计18口井进行定向井二次完井“合转分”改造,预计该项在生产井改造技术将使近130万m3遮蔽空间里的零散剩余油资源得到有效动用,增加可采储量63万m3。

2.2 水平井MRC储层改造

为解决低渗储层高含水期侧钻的难题,提出了在生产水平井MRC(最大化油藏接触位移井)储层改造技术[5],通过在原井近井地带的储层改造,在原井裸眼井段适当位置派生出一支或多支深入油气藏的位移分支,可建立起立体式网络状沟通渗流通道,大大增加油藏接触面积,并大幅提高近井地带一定位移内向井筒的横向导流能力,从而增大低渗、低丰度油气藏泄油面积,提高最终采收率。该项工艺技术在动用高含水油田开发中后期局部剩余油条带或成倍提高低产层的产能上具备独特优势,裸眼悬空划槽和“作坊化”作业模式是在生产水平井MRC储层改造技术的两大技术关键点。

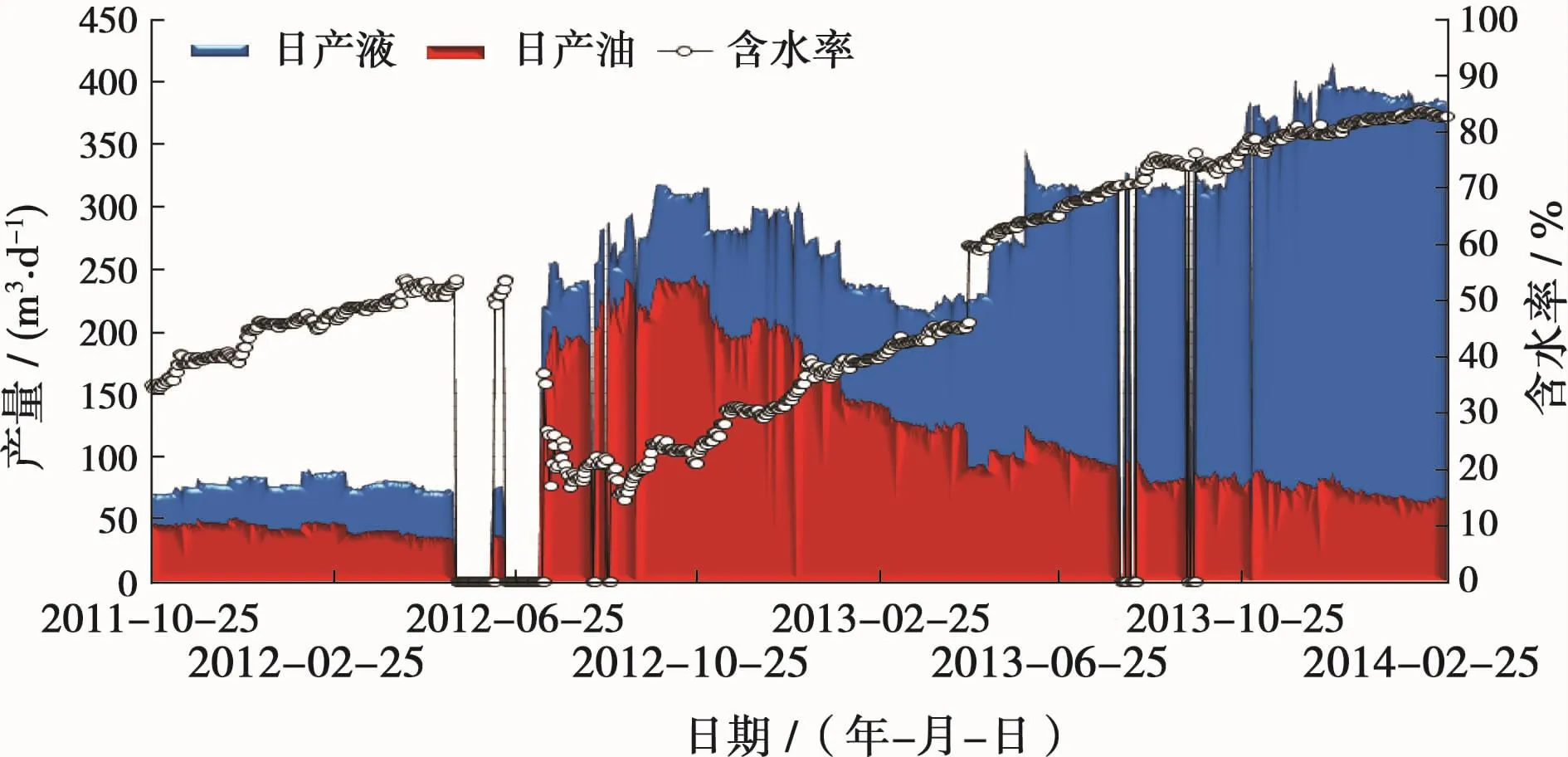

LF13-1-29H1井是开采陆丰13-1油田某油藏中低渗α层的一口水平井[6],因水平段长约100 m泥岩水化垮塌而形成局部堵塞,产液量和产油量急剧降低,已接近废弃产能,若无任何增产措施该井井控储量最终采出程度仅18%。为有效解决该井产液量低及提高近井地带剩余油资源利用程度,决定在该井进行MRC储层改造方案,先在原泥岩跨塌井段之前一定距离悬空划槽,确认与原井眼分离后继续通井划出绕行井眼MRC1分支,绕行650 m后至原被埋后半段水平段正上方1.5 m(垂向距离)处,继续用同样悬空划槽的方式再分离出MRC2分支,MRC2分支降斜下行预期沟通原被埋后半段老井眼,预期整个井眼沟通后达到油藏暴露面积最大化目的。该井MRC储层改造方案实施完成后,新增油藏位移井段764 m,除去泥岩水化垮塌井段100 m外,水平段总长达1 364 m(图2)。LF13-1-29 H1井投产后日产油从35 m3增至237 m3(图3),年增油2.9万m3,使得侧钻目标井变身为高产井,预计最终井控储量采收率提高15%~20%。

由此可见,在生产水平井MRC储层改造技术适用于存在产能瓶颈的低渗低丰度储层中高含水开发井,通过大幅度提高单井产液量来增加产油量,最大限度地提高近井筒地带储量动用程度来提高油藏采收率。由于水平井MRC储层改造技术在低渗透油藏中高含水期挖潜增产方面的独特优势,该项技术在惠陆凹陷有很大的推广空间,如陆丰13-1油田某油藏SL1-SL-5层、惠州21-1油田L30和L60等、惠州26-1油田L30上层系等,这类储层储量超过2 000万m3,预期可为本海域新增可采储量近200万m3。

2.3 水平井分段储层改造

图2 陆丰13-1油田LF13-1-29H1井MRC储层改造前后增加油藏接触位移井示意图

图3 LF13-1-29H1井MRC储层改造前后生产效果对比图

水平井分段储层改造可有效解决井口笼统注入方式中高渗井段的优势吸酸问题。针对裸眼水平井不同井段间因储层物性非均质引起的井段间干扰效应[7],采用钻杆直达裸眼目的井段定点强化注入改造低渗井段,消除高渗高含水井段对低渗高含油井段的产能屏蔽问题,有效解放被屏蔽井段的产油能力。

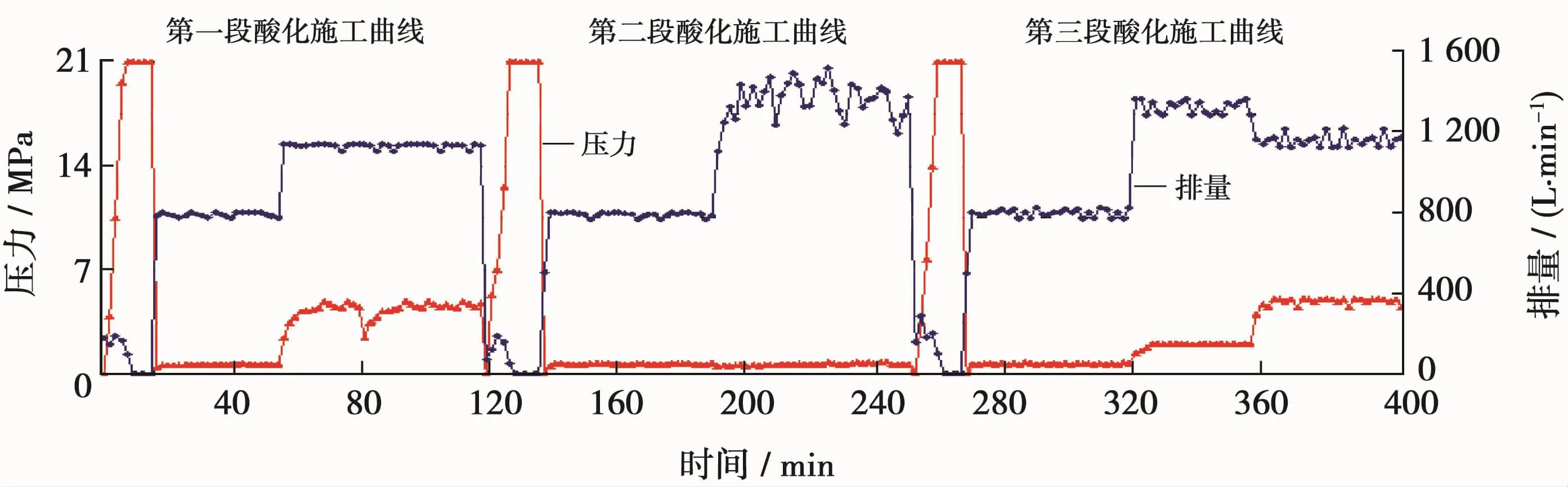

XJ23-1-A08 H井是西江23-1油田2008年投产的一口水平井,水平段长835 m。该井投产后产液量一直比同层位生产井低,采液指数仅为69.2 m3/(d·MPa-1),远低于相同产层油井的平均值461.1 m3/(d·MPa-1)。进一步分析后认为,有以下2个因素造成该井低液量高含水:一是钻井过程中的近井地带的污染;二是水平井不同井段之间的物性差异造成供液剖面不均匀,物性较差的井段长期没有动用,原始含油处于未动用状态。为此,水平井分段储层改造方案设计对该井进行钻杆拖动+定点酸化措施,针对3个须解除屏蔽效应的目的井段进行定点强化改造,同时保证全井眼酸化(图4)。该井完成水平井分段储层改造措施后,综合含水降低了8个百分点,产能提高了近10倍,日增油量超过127 m3(图5)。

图4 XJ23-1-A08H井分段酸化施工曲线

图5 XJ23-1-A08H井水平井分段储层改造前后生产效果对比图

由此可见,水平井分段储层改造技术适用于因不同水平段物性非均质性存在井段间干扰的在生产水平井,可有效解放中高含水油井水平段中低渗高含油井段的产油能力,使得不同水平段均衡出油,可起到增液增油的效果。

2.4 井下油水分离改造

珠江口盆地(东部)海相砂岩油田开发进入特高含水阶段后面临着一个共性问题,即油田开发“带水采油”的特点决定了平台产出液处理设施必须不断升级,以满足提液稳产的需求。产出液量的递增一方面增加了平台处理设施的负荷,另一方面又占用了低含水井的提液空间。若能让油井产出液中的水相在井下快速分离并回注地下,就能给低含水井腾出提液空间,达到变相增油的目的。

西江23-1油田是珠江口盆地(东部)产出液受限的典型油田之一。全油田采油井数达24口,现有日产水处理能力仅为5.25万m3,日产原油2 620 m3。若按油井最大产能计算,该油田日产液量可达7.31万m3,日产原油可提高到3 660 m3,产液处理瓶颈限制了油田产油能力。据估算,在该油田若推广运用井下油水分离改造技术,将置换出2万m3/d的提液空间,应用到低含水率井提液上可增加产油能力1 000 m3/d,既达到了节能减排的效果,又可以突破产液瓶颈,提高产油量。

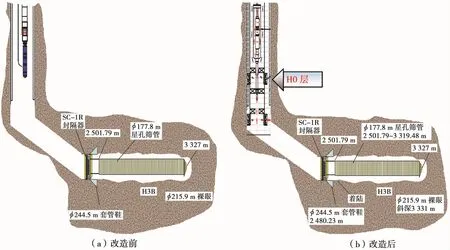

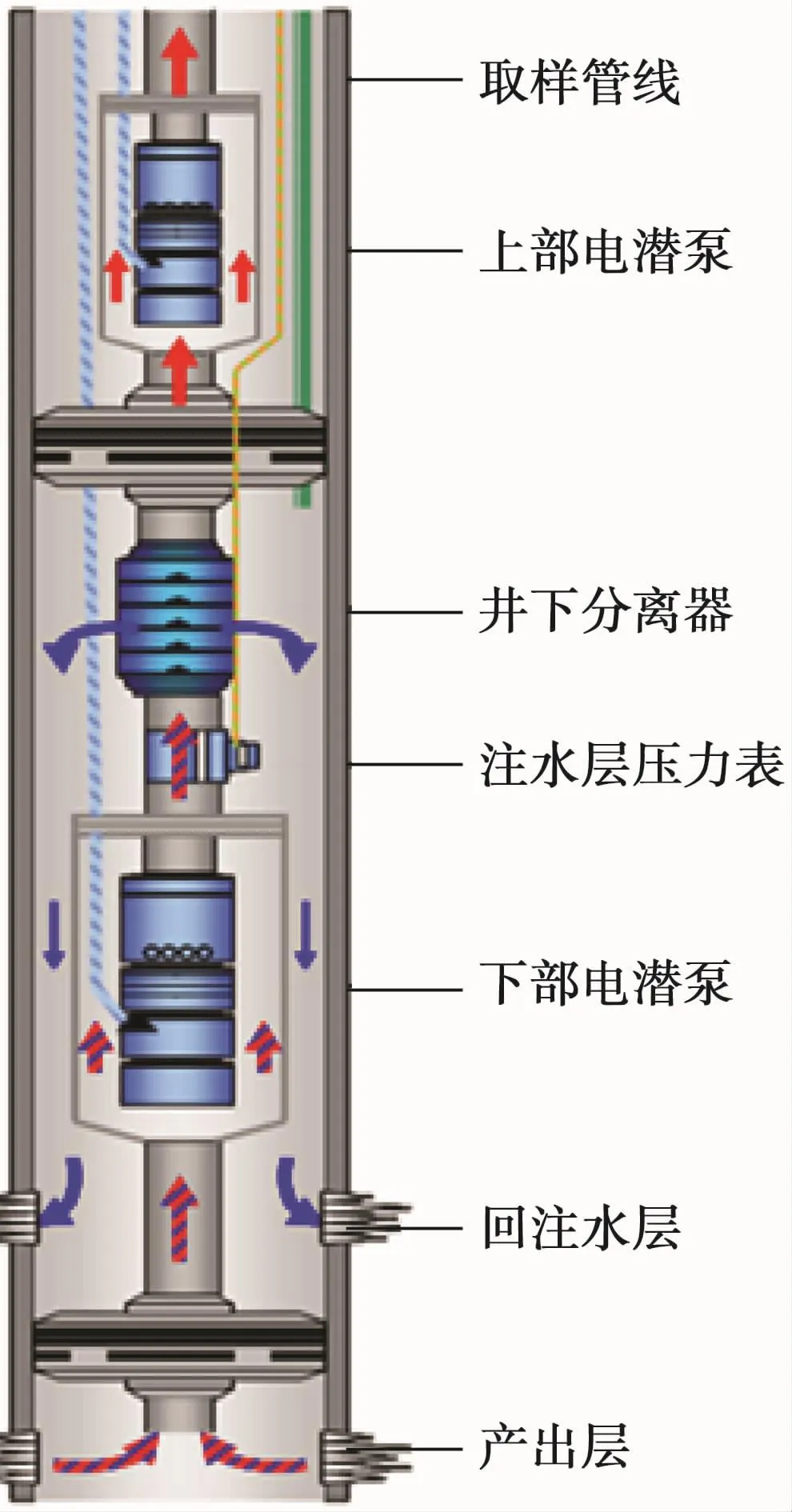

针对井下油水分离改造技术,在XJ23-1-A01H井开展了先导试验方案研究。该井生产层位为H3B层,当前日产液量2 862 m3,外排水量近2 719 m3/d,不仅对地面产出液处理系统带来压力,且随着含水率的继续升高,将占用大量的提液空间。根据该井的井下油水分离改造方案,射开目的层上部的相邻水层H0层(图6),由井下水力旋流器通过产生2 000倍重力加速度的离心力(单个水力旋流器分离容量达79.5~318.0 m3/d),将水中的油花(该技术要求油井含水率>85%)分离输出至上电潜泵(图7),而分离出的大量生产水(水中含油<500 mg/L)借助水力旋流器重相端余压注入到射开的水层H0层中。该井井下油水分离改造完成后,井口产出液由2 862 m3/d、含水95%的油水混合物变成了286 m3/d、含水50%的油水乳化物。

图6 XJ23-1-A01H井下油水分离改造示意图

图7 XJ23-1-A01H井下油水分离改造后液流方向及上部完井管柱示意图

由此可见,井下油水分离改造技术适用于油井产层上下一定范围外存在横向展布范围广的产出水承接砂层、地面产出液处理设施存在瓶颈的油田开发井,可实现一井多用、节能减排且给低含水油井腾出提液增产空间的目的。

2.5 区域井组合“自流注水”井组改造

珠江口盆地(东部)海相砂岩油藏绝大多数砂体连通范围广,尤其是底水油气藏水油体积倍数一般超过100,刚性驱动居多。但在近年的岩性油藏开发过程中遇到了地层供液能力不足的问题,这类油藏砂体连通范围小,多为岩性边界,因油藏规模小,开发项目的经济效益不足以支撑配套地面注水设备,油井投产后半个月左右井口压力逐渐降低,最终出现供液不足被迫采取间歇方式维持生产。

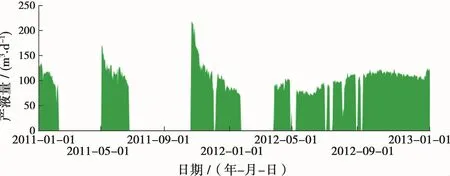

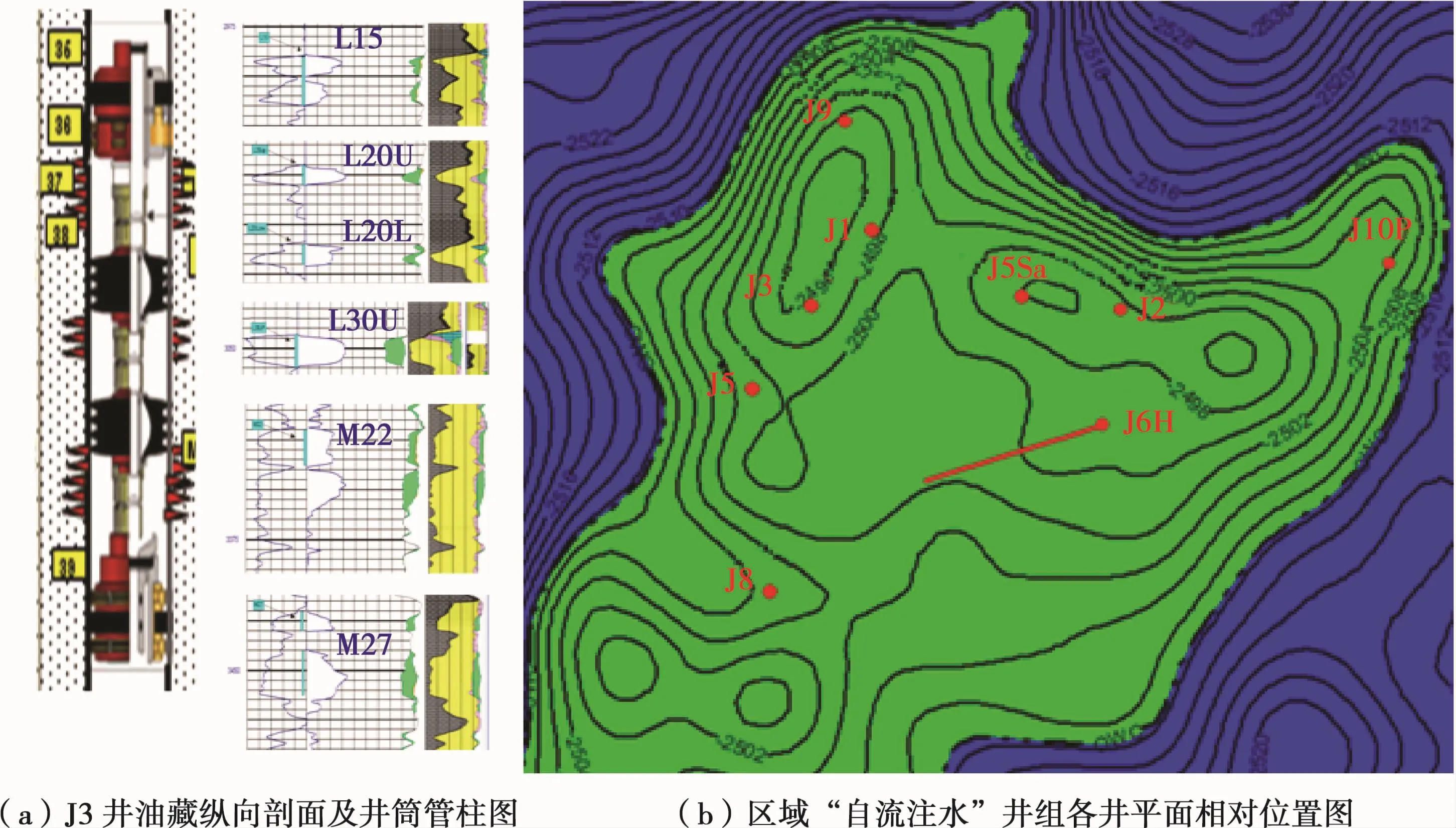

惠州25-3油田在开发L30上层系油藏时遇到地层供液不足的问题。该层系开发井网为4口定向井HZ25-3-3、HZ25-3-9、HZ25-3-5SA、HZ25-3-8及1口水平井HZ25-3-6 H井,其中前3口井均为合采井,HZ25-3-8及HZ25-3-6 H井为单采井。自2011年1月投产以来,单采井因地层供液不足一直采用间歇生产(图8中2011年1月至2012年3月),合采井HZ25-3-3井在测产液剖面时观察到L30上层系存在被“倒灌”现象,产层厚度、物性及产液量等分析认为流出层是同井的M22、M27层。基于在HZ25-3-3井同井层间“倒灌”现象及整个惠州25-3油田面临地层供液不足的现实问题,提出了在该油田尝试区域井组合“自流注水”井组改造,以保证油田在不增加地面注水设施条件下能够实现连续生产。

图8 惠州25-3油田J8井地层供液能力不足造成油井被迫间歇生产动态图

惠州25-3油田区域井组合“自流注水”井组改造的具体方案:关闭J3井,利用该井井筒作为自流注水的倒灌通道,实现从高含水层M22、M27层与地层能量不足的L30上层系之间物质交换,保证L30上层系流入点远端J6 H、J8井连续生产(图9)。该油田区域井组合“自流注水”井组改造方案实施后,井组油井泵入口压力回升,井组内所有油井均能实现稳定生产,未出现因供液不足造成的关停现象,且均见到明显的增油效果,井组日增油达73.5 m3。

图9 惠州25-3油田J3井组区域“自流注水”改造井网示意图

由此可见,区域井组合“自流注水”井组改造技术适用于中低渗透层存在供液不足且产层上下存在供液充足含水砂层的开发井。珠江口盆地(东部)惠陆凹陷的惠州21-1油田、惠州26-1油田、惠州25-3油田及陆丰13-1、陆丰7-2油田的中低渗透层均存在广阔的应用前景。

2.6 水平井向直井改造

目前大部分特高含水油田中水平井井型占主导地位,且水平井投产后含水上升快,一旦含水率接近98%,该井井筒将成为下一个被侧钻的目标。若该水平井穿越的过路油层尚存在剩余油潜力,侧钻将是对现有井筒资源的浪费。鉴于此,封堵水平井段并对穿越一定规模剩余油的井段补孔,将水平井改造成定向井,既可节约井筒资源,又可增加油田产油量。

LF13-1-26 H井是生产陆丰13-1油田某油藏SL-5小层的一口水平井,改造前日产液545 m3,含水率99%,日产油不足5 m3,是一口典型的侧钻目标井。经研究后决定对该井实施水平井向直井改造措施,挤水泥封堵SL-5层水平段后,对穿越该油藏SL-1小层的14 m套管段进行补孔,投产后日产油13.5 m3,含水率8%,取得很好的增油及节能减排效果。据估算,该项改造技术的实施可使陆丰13-1油田全年减排生产水近50万m3,仅化学药剂注入费用一项就节省近百万元。

由此可见,水平井向直井改造技术适用于穿越一套或多套“过路”油层的特高含水水平井,只要经过评估后补孔套管段过路油层有经济效益,均可实施该项措施。

3 结束语

特高含水老油田挖潜一直是南海东部海域持续稳产的重要措施。近年来开发工作者在老油田挖潜方面又进行了一次全新尝试,通过海相砂岩油藏在生产井改造技术实践,摸索出了一条不同于以往靠不间断侧钻特高含水老井来减缓老油田产量递减的新路子,在生产井改造技术的成功应用既拿到了一定规模的措施产能,又避免了多轮次侧钻行为本身造成原井眼近井地带剩余油资源的浪费。这些在生产井改造方式的多样化既契合了海相砂岩自身的地质油藏特点,又创造性地移植了相关工程技术方法,顺应了国家节能减排的可持续发展政策。同时,这些在生产井改造技术本身就是油田可持续开发的发展方向,对老油田挖潜方式的多元化及国内外海上老油田持续开发都有一定的借鉴意义。

[1] 任芳祥.油藏立体开发探讨[J].石油勘探与开发,2012,39(3): 320-325.

[2] 邹信波,杨云,许庆华,等.珠江口盆地难采储层工业化试采矿场实践[J].中国海上油气,2011,23(3):166-169.

[3] 邹信波,罗东红,许庆华,等.海上特高含水老油田挖潜策略与措施[J].中国海上油气,2012,24(6):28-33.

[4] 韩大匡.关于高含水油田二次开发理念、对策和技术路线的探讨[J].石油勘探与开发,2010,37(5):583-591.

[5] SALAMY S P,AI-MUBARAK H K,GHAMDI M S,et al. Maximum-reservoir-contact-wells performance update:shaybah field,Saudi Arabia[J].SPE Production&Operations, 2008,23(4):439-443.

[6] 李彦平,罗东红,邹信波,等.陆丰凹陷块状砂岩油藏特高含水期剩余油分布研究[J].石油天然气学报,2009,31(3):115-118.

[7] 罗蛰潭.油层物理[M].北京:地质出版社,1985:227-231.

Producing well reconstruction technique and implementation from marine sandstone oil fields in the eastern Pearl River Mouth basin

Zou Xinbo Xu Qinghua Li Yanping Yang Guang Zhang Qinghua Xiao Jiye

(Shenzhen Branch of CNOOC Ltd.,Guangdong,518067)

After entering into the ultra-high water cut development stage,marine sandstone oil fields were facing the problems such as high water cut, production rate decreasing,the scattered remaining oil distribution and narrow room for well pattern thickening,which make the sustainable development more difficult.For Xijiang,Lufeng and Huizhou marine sandstone oil fields in Pearl River Mouth basin(eastern part)of the South China Sea,the engineering technical problems encountered at ultra-high water cut stage of mature sandstone oilfields are summarized so as to propose a series of producing well reconstruction techniques. By recompletion of the commingled directional wells,the producing well could easily produce from individual layers separately,and the interferences between different permeable payzones are reduced so as to produce from different layers in the stratified reservoir.By MRC formation reconstruction for horizontal wells,the drainage area gets larger and the formation lateral flow conductivity enhances in relatively low permeability layers or marlaceous strip area of massive sandstone reservoir.By segregated formation reconstruction of the horizontal wells,the crude oil in the mid-low permeability area with high oil saturation around horizontal segments are produced at lower water cut and higher oil production.With down-hole oil and water separation,increasing the production of midlow water cut wells become possible by re-injecting produced water into water-saturated sandstone which greatly save energy and reduce emission.The effective injection-production system is established to supplement the driving energy by dump injection reconstruction of different well groups.The horizontal wells are reconstructed to produce the upper passing layers by plugging the horizontal segment and re-perforating the upper directional segments,which greatly improve the effectiveness of wellbore.The producing well reconstruction techniques proposed here are applied to the marine sandstone of Xijiang, Lufeng,and Huizhou marine sandstone oil fields in Pearl River Mouth basin(eastern part)of the South China Sea and achieve good effect,which show great significance for sustainable development of the similar oilfields at ultra-water cut development stage.

Pearl River Mouth basin(eastern part); marine sandstone oil fields;ultra-high water cut stage; sustainable development;producing well reconstruction technique;implementation effect

2013-11-01改回日期:2014-02-13

(编辑:孙丰成)

*中国海洋石油总公司重大科技专项“南海东部海域低孔低渗油气藏勘探开发关键技术研究与实践(编号:CNOOC-KJ 125 ZDXM 07 LTD)”部分研究成果。

邹信波,男,高级工程师,主要从事海上油气田开发油藏数值模拟、井下增产措施评价和方案实施以及开发中后期方案调整研究工作。地址:广东省深圳市南山区蛇口工业二路1号海洋石油大厦B座11F(邮编:518067)。E-mail:zouxb@cnooc.com.cn。