天之骄子 世之凡人

亦乐

自秦始皇嬴政以来,在漫长而繁复的中国帝王史上,乾隆帝曾创下了诸多“之最”:寿命最长、实际执政时间最久、赋诗最多、出巡游历最频繁……堪称包罗万有。但鲜为人知的是,乾隆帝还有一个可能的“最多”——他也许是中国历史上,拥有最多肖像画的一位皇帝。据北京故宫统计,乾隆帝在89年的人生中,累计留下了一百幅左右的肖像画,即平均不到一年便得一幅。相较之下,其他皇帝——即便是康熙帝或雍正帝——的肖像画数量,均相形见绌。

众所周知,皇帝在中国语境中,早已与龙体融合,而皇帝之样貌也惯常被形象地称为“龙颜”,所谓日角龙颜、龙颜大怒或咫尺天颜均是与皇帝容颜息息相关的成语或俗语。但另一个众人皆知的事实是,即便是近臣侍卫,也不得随意仰视“龙颜”,未得到皇帝许可,几乎谁都不敢抬起头看他一眼。但问题也随之而来,无论是各类官方仪式,抑或是在民间制造某种“天子”符号,均离不开图像——这种直观震撼的表达方式。在缺少照相术的时代,肖像画自然成为了皇帝们最好不过的、展示自我样貌乃至一国一朝形象的“必备工具”。皇帝肖像画便由此而生,并经久不衰。

乾隆帝那一百幅左右的肖像画,跨越了雍正、乾隆和嘉庆三朝,描绘了乾隆帝由宝亲王向乾隆帝、再向太上皇前行的生命轨迹。这些画作既包括后世“引用率”最高的朝服像(标准像),还包括戎装像、古装像、便服像、佛像图、行乐图、巡视图、宴筵图、狩猎图和典礼仪式图等诸多类型。这些类型多元、时间跨距巨大的肖像画,除了比较忠实地反映了乾隆帝的“龙颜”变化外,其更大意义在于背后所隐含的政治、军事、权力、文化或民族意涵。简言之,这便是乾隆肖像画背后的“深层结构”。

征伐、武士与“十全老人”

如果看多了时下流行的清宫剧,极容易产生某种片面的刻板印象,即乾隆朝期间总是繁荣安定,但事实上,乾隆朝依然面临着康雍时代所遗留下的较为严峻的边疆问题。在乾隆帝即位五十七年(1792年)时,曾作《十全记》总结当朝十次重大军事活动,即“平准噶尔为二,定回部为一,扫金川为二,靖台湾为一,降缅甸、安南各一,即今二次受廓尔喀降”。透过上述被誉为“十全武功”的军事活动,已然可见乾隆帝所面临的战争压力并不小。自然,自诩为“十全老人”的乾隆帝,首先将此类主题大量地运用在了自己的肖像画之上。

乾隆十九年至二十四年(1754年至1759年)间,清军先后远征平定了准噶尔部和天山南路回部霍集占叛乱。乾隆二十六年(1761年)正月,乾隆帝在紫光阁,率满蒙等族王公贵族迎接傅恒和兆惠带领的胜利之师。郎世宁、王致诚等宫廷画师及时用画笔记录下了这一壮观场景,这便是著名的《平定西域战图》册内的《凯宴成功诸将士》一页。画面中,尽管乾隆帝位居右侧偏下方位,但在全画大致轴对称的背景下,反倒是这角落的“不对称”和“不平衡”引致众人的目光聚焦于此。如此一来,顺利造成了某种心理暗示,即征伐之功劳与乾隆帝的英明指挥密不可分。无独有偶,在乾隆五十三年(1788年)的《平定台湾战图》册之《清音阁凯宴将士》中,可以又一次欣赏到类似的艺术手法:乾隆帝安坐在殿堂之内,偏居画面左侧,但沿循着臣子们的叩首方向与众人目光,我们便会轻而易举地重新把画面中心移至此处。

但如果认为,乾隆帝的肖像画仅仅择取了胜利场景、讲述征伐之事,则是大错特错的想法。甚至可以认为,以“胜利”表达乾隆帝的“十全武功”,更像是某种“标准化”或“流水生产线”的思路。而最能体现乾隆帝“武功”与战备思想的,当属数量可观的戎装图或狩猎图。前者大多是“摆拍”之作,后者则多为乾隆帝与众人围场狩猎之时,所捕捉到的“精彩镜头”。《乾隆皇帝大阅图》应该是最著名的一幅,该画传为郎世宁所作,描绘了乾隆四年(1739年),时年29岁的乾隆身着戎装、意气风发地骑马检阅八旗军。画面中的乾隆帝手持马鞭,背挂箭袋,脸面看似温文尔雅,却炯炯有神,翘首远方,甚至暗藏些许杀气。而乾隆的巡狩场景则更加丰富。乾隆七年(1742年),郎世宁曾创作了包含落雁、刺虎、射狼和弋凫等在内的乾隆巡狩图。外加后期的《乾隆皇帝射猎图》和《一箭双鹿图》等,一个尚武而强大的乾隆帝跃然纸上。

从描绘“胜利”,到彰显尚武,乾隆帝之所以如此大费周章地创作此类肖像画作品,其深层结构在于他对满人日渐汉化与儒化、而丧失习武性情的警惕和担忧。满人以骑射尚武为“满洲根本”,八旗素以尚武为本,满人也有“勿废骑射”的祖训。当历史行走至乾隆朝时,入主中原的八旗子弟早已不如早年骁勇善战,甚至“解鞍挂甲”,安于享乐。忧患于此的乾隆帝,还在紫禁城内立下《训守冠服骑射碑》,试图将皇太极对子孙不可废骑射、效汉俗的训诫传遍万世万代。这背后,其实隐含了乾隆帝关于维系征伐能力和满人传统的深层思考。

汉人、满人背后的政治心理

美国新清史学派代表学者欧立德(Mark C. Elliott)在《乾隆帝》一书中曾列举出乾隆皇帝“六大悖论”,其中一条就是追求“满汉平衡”而具体行为却偏向满族。一方面,乾隆帝一直试图以文化为工具,实现满汉两个族群的和睦融通,另一方面,他又高度警惕于汉化过程对满人自身的侵蚀性。简言之,在协调汉人与满人关系的进路中,乾隆帝的内心世界是复杂而矛盾的。关于“勿废骑射”的警思,其根本来源亦莫过于此。而乾隆帝又不断身体力行地吸纳汉人文化,以期博得汉人、特别是汉人文人的臣服之心。回归到乾隆帝肖像画中,即有不少能展示作为满人的乾隆帝对汉人的兴趣或关注。

《乾隆皇帝松荫消夏图》为董邦达所作,所描绘的是34岁、正值盛年的乾隆帝于自然山水间抚琴、煮茶和读书的场景。无疑,这些举止都是汉族文人骚客的日常生活方式,纵情山水之间,放浪形骸之外,既是洒脱,也是怡情。乾隆帝效仿于此,当然有来自于他自幼习读儒家经典的人生轨迹的影响,但也有现实层面的政治与民族考量。众所皆知,满人入主中原后,曾强令贯彻“剃发易服”的民族政策,甚至放出“留头不留发,留发不留头”的坚决态度。汉人对此针锋相对,采取了诸种对抗策略。这种满汉之间的民族矛盾,由此便埋下祸根,直至乾隆朝期间,尽管国事已定,天下太平,但本质而言,满汉间的纠葛并未就此消解。因此,乾隆帝试图身体力行,影响满人去接纳和理解中原汉人文化,并将此转换为治国理政的利器。此外,他也尝试借此平衡汉人,特别是汉人文人长期以来对清廷不平等民族政策的仇视抵触心理。如《乾隆皇帝松荫消夏图》或《乾隆雪景行乐图轴》等一类肖像画,所希翼诠释的内在结构,均大致如此。另一幅颇能说明此心理的,为《是一是二图》(又名《弘历鉴宝图》)。这幅命名诡异的画作,简单地说,就是乾隆帝坐在自己的肖像画前,被宫廷画师描绘的图景。此时,我们不妨逾越出乾隆帝肖像本身,去看看此幅画作周遭布置的细节,便能发现浓烈的汉人气息——盆景、书画、清供、屏风、家具和把玩,无一不是汉人风格。更有趣的是,该画作并非为清代宫廷画师独创,而是仿作了宋人画册。相似的布景、巧思、格调和韵味,展示了乾隆帝对中国传统文人生活的兴趣盎然。仿作之外,我们也不妨大胆设问,乾隆帝是否存有借古叙今的意图呢?endprint

当然,着装儒雅,与古玩书籍同乐,借此张表满汉平衡的肖像画,绝非为乾隆帝所独创,更确切地说,乾隆只是承续了康熙帝和雍正帝的肖像画智慧罢了。康熙帝曾有着朝服、读汉文书的肖像画,而雍正帝更进一步,甚至还遗留下不少着汉服,或读书、或抚琴、或书法的肖像作品。由此看来,乾隆帝不仅较好地继承了先辈以文化为媒介、促进满汉融合的意图,同时在艺术手法和表达方式上,乾隆朝还做了进一步的创新和发展。

皇权、圣人与“周甲归政”

从军事、政治,再到文化、民族,于家国天下,乾隆帝所关注的核心要义莫过于皇权的维护与发展;于个人,他所关注的则是圣人形象的延续与保有。即如何实现权力与个人的神圣化。在这方面,乾隆帝可谓将肖像画的功能发挥得淋漓尽致。

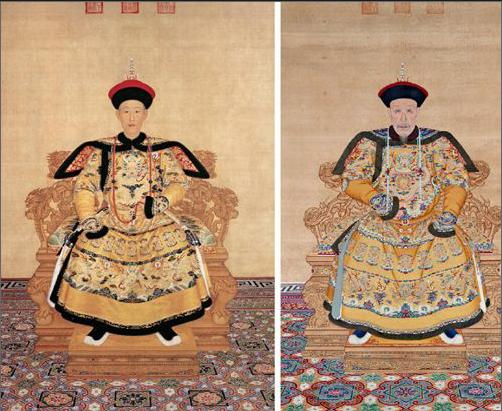

当然,最直观而常见的是乾隆帝的朝服像,即如今常说的标准像或“证件相”。严格来说,这并不是乾隆帝的创新发明或独占特色,历代帝皇无不留下了期许供后世敬仰的朝服像。乾隆帝的第一幅朝服像绘制于登基元年(1736年),时年26岁的乾隆帝,面相清秀,身着朝服,大国君主的气势展露无遗。此外,这幅朝服像中乾隆帝所着朝服,与《大清会典》中的记载完全吻合,因此,这是乾隆帝在登基之时昭告天下的帝王之像。但不同于众多帝王在位一生仅留下一张朝服像的习惯,乾隆帝在位一生留下了多幅朝服像。其中比较重要者,当属在乾隆五十六年(1791年),乾隆80大寿时再度绘制的朝服像,对比54年前的自己,乾隆帝衰老许多,后背微驼,皱纹满面,但在朝服的映衬下,皇权的威严与肃穆依旧未改,甚至我们还可以轻易联想到,彼时彼刻,叩恩于乾隆帝面前的万朝群臣,是何其壮观。曾有人戏称,乾隆帝传奇,不过是因为他的长寿所致罢了。显然这一论断过于武断和片面,但不能否认,长寿的乾隆帝,让自己多了一幅,也可能是一生中最后一幅朝服像。

早在乾隆帝即位之时,便曾“焚香默祷上天”许下“周甲归政”的诺言,以此约束自己,在位之期不得逾越康熙帝的60年。嘉庆元年(1796年)正月,乾隆帝登基达一甲子,便决定传位于嘉庆帝,并自封为太上皇。但耐人寻味的是,乾隆帝尽管名义上内禅于嘉庆帝,却依然把持着至高皇权。“周甲归政”不过是标榜自己身为皇者圣人的风范而已。最精彩的佐证依然来自于他的肖像画。时年86岁的乾隆帝,再度命人创作朝服像。岁月的沧桑当然全部写在乾隆帝的面庞,可“一朝之主,一国之君”的气场却未因此消减,似乎还多了几分强硬。透过乾隆帝一生的若干朝服像,我们完全可以透过“图像的力量”,发现一个皇权至上、无人敢于挑战的威严的乾隆帝。

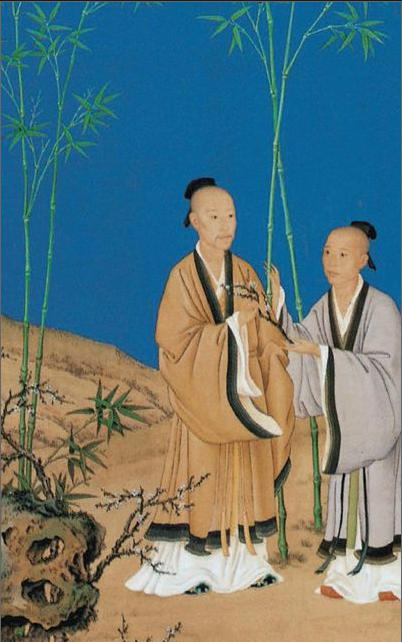

朝服像之外,乾隆帝还有不少“隐性”的朝服像。例如,郎世宁创作的《弘历平安春信图》描绘了雍正帝与其子弘历在竹下赏梅的情景,尽管这幅图轴在惟一性等方面依然存在较大争议。但学界比较认同的观点均偏向为,该肖像画企图以艺术手法,营造出乾隆帝传接江山社稷的合法性或必然性。简单地说,就是乾隆帝所拥有的皇权,是无疑和权威的。

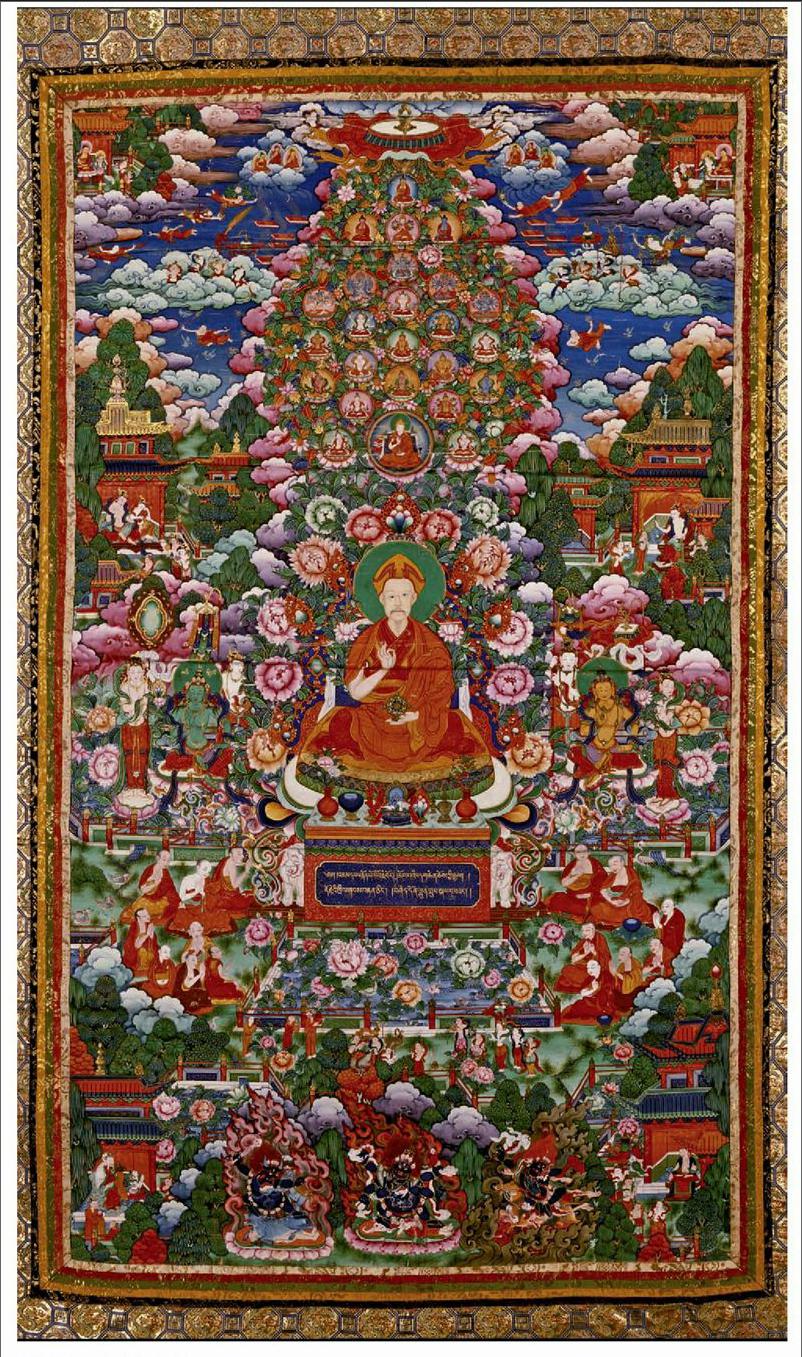

乾隆还把“圣人之相”书写于诸多场景,并由此赋予了更为深层的意涵内容。《乾隆皇帝佛装像唐卡》是乾隆帝非常特殊的一幅肖像画,他在唐卡上俨然化身为文殊菩萨,那里众神拱卫,莲花相伴,“文殊菩萨化身,大德法王”的莲花座前藏文清晰地表明,乾隆帝不仅是皇帝,他的神圣甚至超越了皇权与世俗,来到了佛界,被升华为某种神圣化和精神化的宗教信仰。无独有偶,在乾隆十五年(1750年),乾隆帝还曾命人创作《洗象图》,乾隆帝化身菩萨,注视着众人为自己的坐骑大象洗身,乾隆帝又一次现身佛界,成为那里的主宰者。通过如此创作,乾隆帝已然由神圣皇权,实现了向宗教圣人的转向。尽管现实中,这种转向所带来的效果未必强烈,但在艺术之上,乾隆帝俨然已经成为了地跨多界的至上者。

欧立德在《乾隆帝》中以“天之骄子,世之凡人”对乾隆帝进行了结论性描述。回归到肖像画语境,一方面,肖像画以“龙颜”为对象,几乎无时无刻不在试图将乾隆帝神话为某种超越常人的艺术形象,并由此透露出繁复意涵;另一方面,我们又可以在大量的肖像画及其场景中,直观解读出乾隆帝作为“凡人”的一面,若抛开对乾隆帝“先入为主”的身份立论背景,实然不少肖像画中的他又与常民并无二致。endprint