另类传教士:文化殖民下的蛋

陈建新

继1583年天主教耶稣会士利玛窦来中国之后,著名的来华传教士中,如汤若望、南怀仁、戴进贤、沙如玉、郎世宁等,大都兼具科学家、机械师和设计师的身份。他们致力于科学的启蒙和研究,一度占据钦天监监正(相当于国家天文台台长)这个职位100多年,像南怀仁更是靠着制造火炮,在清朝做到了工部右侍郎的高官。尽管早期是想借助西方科技来劝服皇帝皈依天主教,以便自上而下地顺利传教,但客观上给中国带来了最早的现代科技启蒙。

现代眼科医院里的肉体关怀

与天主教耶稣会士不同的是,19世纪来中国的基督新教(新教、天主教和东正教是基督教的三大派别)传教士更愿意把传教的对象定为普通民众。美国基督新教传教士伯驾(Peter Parker,1804-1888)便是其中的代表。他希望借助现代医学来接近中国人,“以医药与外科启蒙中国,借此以导先路,再将基督之福音传至众人之间。……不仅在于慈善救助之实效,亦在于博取中国人好感。”

1834年6月初,伯驾受美部会(美国关于新教徒海外传教的机构)的派遣自纽约前往中国传教,10月底到了广州。当时广州城的洋人为数不多,大都集中在广州城外的“十三洋行”。他们虽然吃住条件很好,但很受约束:不得携眷、不得配枪、不得乘轿、不得划船,不得进入广州城。每个月有三天可渡河到对岸林园散步,但只准三五成群,且必须有一名中国翻译同行,负责让他们守规矩。在这种条件下让广大中国人信教,似乎希望不大,但这就是伯驾初到广州时遇到的境况。

经过几个月的中文学习,伯驾在广州向晚清中国第一首富伍秉鉴的洋行租了几间房间,创立了拥有40张病床的广州眼科医院(Canton Ophthalmic Hospital),并于1835年11月正式开业。对于为什么选择眼科,伯驾解释说:“选择眼疾是因为它在中国处处可见,但本地医生对此却束手无策,专治眼疾想必广受好评。”

这家医院在头3个月就看了900多名病人,其中近三分之一是女性。伯驾起初只做白内障切除和其他眼疾手术,后来渐渐也做脓疮、肿瘤和癌症的手术。伯驾的外科技术很精湛,连当时的医生也对他的医术肃然起敬。伯驾在医院的首份报告里,曾经详细描述给一个13岁的中国小女孩成功切除脸部肉瘤手术。伯驾“取得家长签字画押,保证手术若有意外,病家绝不追究,便决定即刻实施手术。这颗肿瘤重达1.25磅(约0.56千克),直径长16寸,手术只花了8分钟。手术切口完美愈合,18天后,病人康复出院。”为此,伯驾还请人把这个病例画了下来,作为医学记录和专业技术的见证。

伯驾知道,他理应关怀病人的灵魂,而不是肉体,但似乎无暇付诸实践。“1836年5月1日,我忙于诊治为数众多的病人,无暇向他们传教或者借机让他们了解我对他们背负的使命,所以我务必自惕自励。”中国人在伯驾的精湛医术面前卸下了心防,这反倒让他更忙了。伯驾在报告里,详细记录了病人如何占据他的时间与精力,以及治疗病人的流程:

那些妇孺从头天晚上就聚集在门口,坐在街上等候一夜,这样才能尽早挂号(竹片制成的长方形号牌,据说这是在中国最早采用的“挂号制度”,编注),以便在同一天内问诊。清晨从四面八方蜂拥而至的轿子大排长龙:仆役、马夫随侍在侧的官员和地方士绅摩肩接踵;人群把狭窄的空间挤得水泄不通——以至于父母必须把小孩举起过肩,否则小孩会窒息和受伤。

手术当天通常优先处理截肢、切除乳癌或者摘除肿瘤。至于白内障患者,往往是6到16人的手术一并进行。在这个房间内可以看见12位患者坐在一张长凳上,医生一并对他们实施手术。动手术时,有位中国助手端着手术用的针线尾随在后,另一位助手带着药膏、绷带,完成后续上药、缝合、包扎的工作。

随着医院名气越来越大,不但作为房东的伍秉鉴免除了伯驾的租金,而且还收到了不少传教士和商人的捐赠。因此,伯驾联系广州的一些西医决定把医疗工作做长久的安排:“在中国人中悬壶济世似乎颇有成效,它尤能促进中国人和洋人之间的交往,又能宣扬欧美的艺术和科学成就,最终让神的福音深入人心,我们决定成立名为‘中国医务传道会(或译‘中国博医会)的社团。”这个社团1838年正式成立,在澳门设有分院。

伯驾专心于医疗工作之外,还亲自教导3名年轻的中国学徒习医、学英语。伯驾已经成为一位忙碌的名医,但他信靠上帝之心并未稍减。在为病人进行手术之前,他除了详细研究病情以外,更迫切地为病人祷告。在他的日记中,到处都是将某个病人“交在最大的医生(耶稣)手中”,或为某个病人的痊愈而感谢上帝的记载。

鸦片战争的爆发,中断了伯驾的行医工作。林则徐封锁洋行后,医院一度关门。虽然英美人士都已经撤至澳门和香港,但伯驾仍留在广州,靠着他的医术与官府保持联系。在没有别的医生的情形下,伯驾渐渐增加一般外科手术的工作。伯驾在治好广东按察使公子的癫痫之后,受林则徐的邀请,为鸦片瘾民开列戒烟处方,最后依林则徐之请为其治疗疝气。此后,林则徐还请伯驾翻译了瓦特(Vattel)所著的《万国公法》的若干章节。因此,当中英在1939年11月开战的时候,伯驾仍以中国的国际法专家和医疗顾问的身份待在广州。

然而,一直以来,伯驾对自己的本职工作——传教事业心怀愧疚,在内心饱受煎熬的时刻,伯驾甚至还一度考虑退出教会。终于,当英国舰队封锁广州后,伯驾于1840年7月搭船返回美国。

两年后,伯驾重返中国,医院重新开业。不过不久即出任美国特使团的秘书兼翻译,并与美国公使顾盛、中国代表耆英草拟了中美《望厦条约》。此后,伯驾也兼顾一些行医和布道的工作。在伯驾50岁生日当天,他傲然宣布有案可查的记录,“他的医院总计治疗了52500名中国人,向成千上万的中国病人传播救世主的福音”。这里面从两广总督耆英到浑身长疮的乞丐,从当地人到外地慕名而来的人都有。endprint

此后伯驾大部分精力用于政治,并于1856年以美国公使身份来中国。1857年回美国后,于1888年逝世,是年恰逢中国医务传道会成立50周年。50年来,中国医务传道会所属的各个医疗机构共诊治了百万左右的中国病人,对于中国医疗技术的现代化发展及西医教育做出了重要贡献,并给中国培养了许多医疗人才。伯驾也在中国近代医学史上写下了几个重要的首创纪录:一、割除扁桃腺(1836年),二、割除结石(1844年),三、使用乙醚麻醉(1847年)与氯仿麻醉(1848年)。

需要补充的是,19世纪50年代,伯驾已将医院交给嘉约翰(1824-1901)管理。1856年第二次鸦片战争时期,医院焚于战火。1859年5月重新开业,正式定名为博济医院。民国时,博济医院已经发展成为著名医院。因孙中山曾在该院习医,后改为中山医科大学孙逸仙纪念医院,现称中山大学附属第二医院。1935年医院成立百年时,总共为200多万名病人做过治疗,受外科治疗者达20多万人。中国首例膀胱取石术,首例病理解剖术,首张医学X光片,首例眼疾手术,第一个医学留学生和第一个女医学生,第一本医学杂志等等,都在这里诞生。

中国最早的现代教育启蒙

“只要我还活着,我就不能停止对学校的高度关注。……彻底离开我奉献了毕生精力的学校是我不能接受的。”这是基督新教美国长老会传教士狄考文 (Calvin Wilson Mateer,1836-1908)在1905年写给美国长老会的信。狄考文是一位在中国山东生活了45年的传教士。

1863年7月初,狄考文夫妇受教会派遣从纽约登船前往中国,目的地是山东省的登州(今山东烟台地区蓬莱市)。登州是1860年生效的《天津条约》里规定的正式对外通商口岸之一。在经历了165天的惊险漫长的海上航行之后,狄考文夫妇终于于12月初抵达中国上海。到达登州还不到3个月,狄考文在日记中写道:“我们希望创建一所学校”。在后来上海召开的一次来华传教士大会上,狄考文谈到了创办教会学校的目的:“不仅让当地的孩子们皈依上帝,而且要让他们能够在皈依上帝之后成为捍卫真理的坚强信使。学校教授西方科学和文明成果的知识,这些知识对于学生们来说,自然科学和社会科学方面都是极有益处的。”

在当时,美国长老会和传教士们对于是否应该将教育作为向非基督教国家传播福音的一种手段,态度是很不统一的。有人认为,这是与派遣他出来的目的相违背的。尽管如此,1864年9月,狄考文夫妇创建的教会学校——登州蒙养学堂还是开学了。学生只有6个中国小男孩,此前均未上过学;学校包括两间寝室、一间厨房和一间小教室。

当然,最初的学生都来自上不起当地学校的贫困家庭。他们来的目的,不仅是想受到良好的教育,关键是可以解决吃穿问题,不过这些家长也不得不顶着让孩子们受到“可恶的外国人”影响的骂名。

由于完全使用汉语来进行教学,因此在最初阶段狄考文夫妇没有参与其中。后来,狄考文开始亲自讲授算术课,他的妻子狄邦就烈讲授地理课,每周她还讲授三节音乐课。这项工作出奇地困难,这也是在早期教会学校中很少见的。狄邦就烈编写的《乐法启蒙》(1870年版)是中国最早的西方音乐教材。据现存资料来看,狄邦就烈很可能就是近代最早把西方音乐教育引入中国的人。

1876年,登州蒙养学堂改名为登州文会馆。这一年,登州文会馆第一批学生毕业(学制12年),毕业生仅3人:邹立文、李青山、李秉义。狄考文宣布这是这座“大学”的首届毕业班。后来的齐鲁大学学生,即以这3位学生为他们的第一届校友。

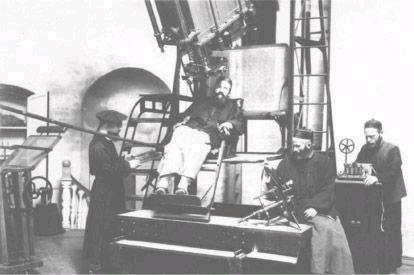

登州文会馆一开始就讲求实学,非常重视数学、物理和化学的理论教学工作,同时更重视科学实验,经常倾资购买教学仪器。据《登州文会馆志》记载,登州文会馆所具备的水学器、气学器、蒸汽器、声学器、力学器、热学器、磁学器、光学器、电学器、天文器、化学器等教学器材达300多种,这些器械不但“精巧坚致不亚泰西之品”,而且除本校使用外,“各省学堂亦争相定购”。

这套仪器设备被传教士认为是当时“中国最完整的也是分类最细的”。狄考文后来自豪地说:“我们现在已经拥有了同美国国内一般大学一样好的仪器设备——比我们毕业时杰弗逊学院所拥有的还要多两倍。这些设备的三分之二是我自己出钱添置的。”

为了维持学校的运转,狄考文不断煞费苦心地向美国的教会学校写求助信。狄考文未曾学过仪器制造,但他勤苦自学,用心钻研,在他的手里一件件物品魔术般地造了出来。早在西方尚未普遍制作电镀版之前,狄考文就搞到了一套设备,并教授了一班中国工匠。当电风扇时尚起来以后,他购买了一个小风扇模型,接着很快就制作出了另一个……

在第一次回国休假中,狄考文在美国著名的鲍德温机车工厂待了一段时间,专门研究机车构造,目的是要制作一个模型休假后带回中国。同他一起来中国的郭显德神父回忆说:“1893年,我在芝加哥万国博览会遇到了狄考文,他先是参观了电器部,仔细研究了电气的各种用途。接着参观了机械大厅,在那里花了几天的时间进行考察、绘制最复杂的机械草图、测量机械部件的尺寸。他几乎什么都想了解,好像一生都在做这些工作。”狄考文还非常注重培养人才,他帮助自己的学生丁立璜在济南创办山东理化器械制造所,专门生产教学仪器供应全国学校。据《登州文会馆志》,在南京举办南洋劝业会上,“山东理化器械制造所所制物品陈列南洋劝业会,咸称为全国第一家”。

1884年,美国北长老会差会本部正式授权登州文会馆为大学,英文名为“Shantung College”,成为中国最早的教会大学。从目前国内外的研究以及20世纪初中国一些著名大学创办或聘用师资的情况,并结合登州文会馆留下的课程设置资料看,登州文会馆不仅是近代中国第一所现代大学,而且是当时“最好的大学”。它比号称中国第一所教会大学的上海圣约翰大学(1892)早了8年;比号称中国官办的第一所大学——北洋大学(1895)早11年;比《辞海》称作“我国最早的大学”——京师大学堂(1898)早14年。endprint

1904年秋,登州文会馆开始搬迁到潍县(今山东潍坊),此时的文会馆已经与英国浸礼会在青州办的广德学堂合并,取两校名的头一个字,起名为“广文学堂”,后称广文大学。后又与在山东的多国教会学堂合并成立山东基督教共和大学(1917年对内定名为“齐鲁大学”,在1952年的院校大调整中被撤销,原校址今为山东大学趵突泉校区)。

1908年9月,狄考文病逝于山东青岛。后来在青岛举行的狄考文遗体告别仪式上,一件令人印象深刻的事情就是宣读登州文会馆毕业生的数字。

至此还要补充几个在山东传教的几个传教士的故事,他们同样为山东乃至中国的发展做出了贡献:

1874年,美国传教士梅理士(1829-1895)与夫人汤浦生在登州创办了中国第一所聋哑人学校——登州启喑学馆(今烟台市聋哑学校前身)。1895年,汤浦生将聋哑学校迁往烟台并与青州创办的聋哑学校相合并,1898年取名为烟台启喑学校。1902年,汤浦生到美国各地及北欧各国募捐多次,得到了教友的捐赠巨资,尤其是美国各地长老会和200家聋哑学校无不节衣缩食慷慨认捐。为了推动全国各地的聋哑教育事业发展,校长梅夫人曾办过两期教师培训班,毕业后回北京、上海、南通、沈阳、天津等地创办聋哑学校。聋哑学校不仅教聋哑人“说话”、读书,而且教他们学习修剪果树、做木工活、排版打字、织袜子等自立于社会的本领。

梅理士夫妇还在登州成功引种美国大花生,并推广种植。花生、花生仁、花生油遂成为山东近代乃至今天的重要出口商品。1933年,胶东种植大花生面积已达60多万亩,亩产200公斤以上,成为胶东农村一大经济作物,创出了中国品种之最、产量之最和出口之最。

1861年6月,美国基督教长老会传教士倪维思(1829-1893)夫妇在登州购买残破的观音堂,创办了山东第一所女学堂——登州长老会女子寄宿学堂,此举比清政府颁布的《学部奏定女子小学章程》早46年。此外,倪维思还精于园艺,将美国苹果等引入烟台嫁接成功,并允许农民和过往行人索取枝条回去嫁接,今天著名的烟台苹果,即由此而来。据日本学者研究:倪氏夫妇引入烟台的苹果品种16个,包括早苹果、荷花鲜、花皮、金星和香蕉苹果等;西洋梨品种18个、西洋大樱桃品种10个、西洋李子品种6个、西洋葡萄品种4个。

美国长老会登州差会的传教士还在登州首次引进编制西洋花边、发网(妇女头饰)技术;在全国乃至东亚地区最先推广普及阿拉伯数字及+-×÷等国际通用运算符号(登州文会馆时期,狄考文和教师邹立文合作,最早将阿拉伯数字引入中国);国内第一次使用电灯以及创办山东最早的报纸《时报》和乡村邮政等等。

传科学之教的“另类”传教士

英国人傅兰雅(John Fryer,1839-1928)与同期来华的传教士最大的不同就是,在他的心目中,传播科学比传教更重要,尽管他来华也是受新教英国圣公会的派遣。

1861年,22岁的傅兰雅满怀希望地来到香港,在一所教会小学——圣保罗书院任教员。1863年,为了学习“上流社会”使用的官话,傅兰雅投奔著名传教士丁韪良门下,在北京的同文馆做英文教习;两年后,他又前往上海英华书院——“一所传教士主持的、房顶开缝的学堂”,教大约20个中国商人的儿子学习基础英语。在这里,傅兰雅也未附和教会的期望,全心布道。在英格兰时,傅兰雅曾想过像父亲一样当个牧师,但到了中国,他却只愿意每天向学生读一段《圣经》。

1866年,傅兰雅的机会来了。他被上海的教会团任命为在传教士中享有盛名的《教会新报》的主编。他出任主编后志向甚高,不仅下决心一年内将报纸发行量翻一番,还欲使它成为启蒙中国的工具。傅兰雅不仅要中国的知识分子都读这份报纸,还想将影响扩大到地方官府乃至朝廷里去。然而,因为这份报纸过多地对中国事务指手画脚,1868年,傅兰雅丢掉了这个工作。不久,傅兰雅也辞去了英华书院的教职。

这年春天,清廷要傅兰雅担任上海江南制造局翻译馆的翻译,他欣然接受。江南制造局以生产兵工为主,但也附设翻译馆以及培养翻译、机械人才的学校广方言馆。在这里,徐寿、王德均、华蘅芳、徐建寅等与傅兰雅合作翻译。而傅兰雅似乎也感觉找到了适合自己的位置。“我乐在工作,我热爱科学……早上我仔细分析炭和煤矿,下午钻研化学,晚上则研究声学。我找到了令人满意的归宿。可以说,接受中国政府延聘担任科学书籍的翻译是我一生最愉快的选择。”

从 1869 年起,傅兰雅一直是翻译馆里最主要的口译者,他口译的译著达113种,其中科技著作数量最多,内容也最重要。涵盖采煤、勘矿、开矿、冶金、铸造、机械原理、机械制图、蒸汽机技术、酸碱制造、电镀、照相等众多领域。在洋务运动时期,江南制造局是当时最大的翻译科技著作的机构,该局译书大致代表了当时绝大多数中国人所能了解的西方科技知识的最高水平。而傅兰雅口译各书又为该局译书的代表。

为了扩大影响力,傅兰雅想方设法让西方科学展现在中国人面前。其中最具代表性的做法就是1876年创办“上海格致书院”,该书院的宗旨是要“以实际可行的手段,引进西方的科学、艺术、工艺,以引起中国人的重视”。傅兰雅还编了一本杂志《格致汇编》,刊载适合大众阅读的文章,如日本人如何应用西方科技,电锯,牙医,克虏伯公司制造的武器,汤若望、瓦特、富兰克林的生平事迹等等。

傅兰雅在从事翻译的同时,也通过1890年成立的“益智书会”,积极统一科技专业术语。他声明不编宗教书。在他主持之下,该会编译了 50 余种科学教科书和数十种教学挂图,其中他编译了《格物图说》10 种。他自编的《格致须知》27 种科学入门书,也被该会推荐给教会学校使用。《格致须知》《格物图说》和江南制造局译书,组成了由浅入深的科学译著系列,为当时中国人了解和学习科学知识提供了便利。endprint

傅兰雅属于传教士中的“另类”,他在为个人理想奋斗和苦熬的历程里,或许从没想到要在江南制造局度过长达28年的译书生涯,并由此成为开中国近代科技新闻之先河的人物。甲午战后,洋务自强运动的失败让傅兰雅深深感到“中国无法靠零星撷取西方的科技和军火而自立自强”。不久他便离开中国,前往美国接受加州大学的聘请。

傅兰雅作为在华传教士中翻译西方书籍最多的一人,以传教士传教布道一样的热忱和献身精神,向中国人介绍、宣传科技知识,以至被传教士们称为“传科学之教的教士”。他把他最好的年华献给了中国。他说:“半生心血,惟望中国多兴西法,推广格致,自强自富。”在当时西方近代科技知识输入中国的历史进程中,没有任何外国人比他做得更多,甚至也很少有中国人比他做得更多。

传教士创办的“南湘雅”

对于耶鲁海外传教会最终选定中国内陆城市长沙,首先基于此前长沙排外的情绪严重,是传教士没耕耘的“处女地”,而《辛丑条约》的签订,传教士们可以到内地自由旅行传教。其次是受1903年“湖南传教士会议”的邀请。

耶鲁传教团第一批成员于1904年抵达长沙。1906年成立了雅礼中学。同时,耶鲁传教团也拟定了开办医院和医学院的计划。对于这个计划,他们想到了耶鲁大学1897年班、约翰·霍普金斯大学医学院毕业的胡美(Edward Hume,1876-1957)。当时胡美正在印度从事鼠疫的防治,他的父亲、祖父一直在印度传教,所以也无意接受耶鲁传教团的邀请。但当他得知“你能创办一所大学医学院”时,胡美决定前往中国。

1905年,29岁的美国人胡美来到中国,在集中学习一年的中文后,就前往长沙开办医院,并想以此为基础扩为医学院。当时长沙属于相对落后封闭的内陆小城市,但胡美相信耶鲁传教团的推动力量。传教士传教的手段有很多种,但胡美坚信:“医疗工作……一般而言,是向中国各地传播基督福音最稳妥、最有力的方法。”

1906年11月,由胡美及两名助手开办的雅礼医院正式开业。第一个前来求诊的重要人物是一位地方官员,最后却拂袖而去,因为胡美量了他左手的脉搏,而中医把的却是右手的脉。连求治无门的病人看到胡美的这种治法也会退避三舍。不过,胡美还是有所进展,治愈了兔唇、白内障、肿瘤,让当地百姓释疑,进而逐渐收留重症患者。胡美是个好学的人,一有机会就学中医,他也承认,中医有时比西医更有效。为了融入这座城市,胡美专门请了一位语言老师,不仅学习中文,也学习湖南话和长沙话。

胡美越来越多地被长沙要人请到家中看病,甚至还受邀与当地名医一同会诊。1908年,一位曾受上海美国长老会培训的中国医生加入诊所之后,百姓对诊所的信任感又有所增加。两年后,又有一位叫颜福庆的医生参与。颜福庆毕业于耶鲁医学院,又在英国研究过热带病的医治,先后考察过巴黎、柏林、维也纳的现代医院。有了这些人的帮助,胡美避免了许多误诊。

胡美广结善缘的作风和精湛的医术,使他在1910年4月的长沙排外运动中躲过一劫。外国人在长沙的产业几乎毁于一旦,但胡美被迫出走长沙后,当地百姓还替他看管雅礼的产业。胡美回来后,发现医院毫发无伤,医院内的设备、贵重物品也都安然无恙,美国副领事说,这一切全部“归功于传教团的胡美博士广受当地人的敬重”。

辛亥革命爆发之时,胡美正在美国为医院筹募资金。胡美在耶鲁的同学、百万富翁哈克尼斯同意捐给雅礼协会一座设备齐全、可容纳400个床位的医院。他还承诺:“这家医院将成为医学教育中心,我关心的不仅是医疗问题。它将是属于长沙人的中心,自行管理,自行运营。我不会再劳神维护这项计划。”胡美高兴地写信给颜福庆:“你如瞧见医院蓝图,定会不能自已,因为在中国没有哪家医院能比。”

革命之后,耶鲁传教团所属的这家医院成了红十字会驻湖南地区的总部。主政湖南的谭延闿为了证明自己的进步,要这家医院为中国学生进行健康检查,推动治疗鸦片烟瘾和防治鼠疫的计划。1913年夏,在湖南士绅的大力支持下,省长谭延闿与耶鲁传教团签下协定,由雅礼协会出面修建、装备这家医院,并支付薪俸和津贴给15位受过西医训练的医生;湖南省政府则负责建造教学大楼,征收用地,每年提供一笔补助金。医学院和医院名为“湘雅”。湘雅医学院、湘雅医院由20位成员组成的永久理事会负责行政管理,其中10名中国人,10名由耶鲁指定。第一批学生进入护士学校和医学院预科就读时,胡美欣然写道:“我们传教团的医生到中国后,教育的目标终究实现了。这意味着与湖南市民的合作,使我们得以展开中国人所需的工作,这也是我们来此的用意。”几年下来,事实证明了湖南人与美国人的这种合作模式较为实际,且成果丰硕。

胡美在中国的头10年,经历了慈禧、光绪、袁世凯相继辞世带来的湖南的动荡。从谭延闿开始,到汤芗铭、赵恒惕、张敬尧,最后是唐生智,都曾经主政过湖南。胡美也靠着与军阀的关系,维持着湘雅医院在内战中生存。正如胡美所说:“我们其实是各军阀的保健医生。”此间的中国风云际会,各种新思想新思潮充斥在年轻人当中。雅礼协会为了拓展中国学子的心智,也帮了毛泽东不少忙。1919年,毛泽东主编的《湘江评论》遭到查封之后,毛泽东转而担任雅礼协会所属刊物《新湖南》的主编。《新湖南》后来也被查禁,不过雅礼协会还是租给毛泽东三个房间,让他办“文化书社”。毛泽东以此为基地,出售和宣传马克思主义著作和期刊,再转而把盈余用来赞助社会主义青年团。

1921年,中华博医学程度标准委员会对全国医学院校进行审查,有7所质量合格,其中长沙湘雅、北京协和排在前列,从此“南湘雅,北协和”的美名蜚声海内外。

此时的雅礼协会不断发展,胡美也担任了第一任校长,包括雅礼中学、湘雅医院、湘雅护理学院。然而这些机构的发展速度依然跟不上中国的变化。1925年前后,全国的排外浪潮此起彼伏,长沙雅礼的学生也走上街头,加入到各大中学生的游行行列。西方人在长沙的处境越来越糟。胡美写道,即使教会学校的学生,“也不敢与外国老师一起上街,他们会被路人称作‘洋奴才”。在这种环境下,要让雅礼的各个机构正常运行是越来越难了。1925年胡美做了一个决定,他把医学院的管理权全部交给颜福庆为首的中方管理委员会。

1926年国民革命军北伐开始,长沙成为革命的大本营。而雅礼的去留也到了最后决定的时刻。最后,经过教职员的投票决定,湘雅停办。后来,美国副领事范宣德下令撤离长沙所有美国侨民。湖南省省长答应拨给刚从美国回来的胡美一节私用的火车车厢,但却发现整列火车都塞满了士兵。胡美一家最后是挤在邮袋之间,坐着行李车厢离开长沙的。

1929年,颜福庆主持重组了由25人组成的湘雅校董会。1931年,民国政府教育部核准湘雅医科大学校董事会立案。同年12月,学校更名为私立湘雅医学院,直到新中国成立。如同胡美离开长沙前期望的那样,今天的湘雅医学院站在中国现代医学教育的先锋位置。

自19世纪基督新教传入中国以来,新教传教士们历经艰险带着使命来到中国。过去的观点一直是把来华传教士作为西方的侵略者的帮凶来看的。不能否认,来华传教士中有一部分投身到政治当中,兴风作浪,也不能否认个别传教士的恶迹斑斑,为虎作伥甚至干起强盗的勾当。但是我们也应该看到:从中国最早的现代天文学和历法、图书馆、世界地图和现代地理学,到最早的现代意义上的大学、盲校、盲文、聋哑手语学校和女子教育,再到最早的医院、麻风病院和反鸦片运动,乃至最早的汉英、英汉字典、汉语拼音、几何原本,都有传教士的身影。1936年《中华年鉴》统计,全国20个省有教会医院426所。无论上海,还是全国其他各地,最好的三甲医院其前身大都是教会医院。据笔者统计,新中国成立前,全国可查的教会大学17所,教会中学161所,教会小学30多所。

今天,正视来华传教士在中国现代化过程中积极的一面,对于我们正确认识和把握东西方文化交流中各自的地位和角色仍具有非常重要的意义。 endprint

endprint