带上皮层结缔组织瓣移植和不带上皮层结缔组织瓣移植治疗牙龈萎缩的疗效比较

赵世俊 于兰 吕敏敏

·论著·

带上皮层结缔组织瓣移植和不带上皮层结缔组织瓣移植治疗牙龈萎缩的疗效比较

赵世俊 于兰 吕敏敏

目的比较带上皮层和不带上皮层的结缔组织瓣移植技术用于根面覆盖的临床效果。方法本试验对14例患者的20个Miller’s Ⅰ或Ⅱ型前磨牙颊侧≥3 mm的牙龈退缩进行随机对照分组,分为A(带上皮层的结缔组织瓣)组和B(不带上皮层的结缔组织瓣)组,在基线水平和术后6、12、18个月测量探诊深度PD,龈退缩深度RD,和临床附着水平CAL。结果同一时间点上,所有指标组间比较都没有统计学差异(P>0.05)。2组术后6、12、18个月与基线水平相比,RD,CAL有着显著改善,但RD,CAL术后3个时间点间比较无显著性差异。结论两种结缔组织瓣均能在一定时期内保持较理想的根面覆盖和临床附着增加。

结缔组织瓣;牙龈萎缩;根面覆盖

牙龈萎缩是指由于龈缘向根方的迁移而导致的根面暴露[1],至少50%的人有不少于1个位点的牙龈退缩[2]。在一般人群中有不到1%的牙齿颊面会发生5mm及以上的重度退缩[3]。1980年Langer等[4]首先介绍了上皮下结缔组织瓣(SCTG)技术,使覆盖局部区域根面暴露成为可能。本试验目的在于通过带一窄条上皮层和不带上皮层的牙周结缔组织瓣移植技术治疗牙龈退缩,以此来比较不同断层的结缔组织瓣用于根面覆盖的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择就诊于我院口腔门诊的14例有局限性牙龈退缩的患者,行膜龈手术以解决美观问题。其中男8例,女6例;年龄20~40岁,平均年龄32岁;所有研究对象均全身健康,无慢性系统性疾病,无吸烟史。接受治疗的患牙20颗。纳入标准包括:有至少3 mm深的millerⅠ型及Ⅱ型牙龈退缩[5],唇颊面牙周探诊深度≤4mm,在牙龈退缩的根方有角化组织,以及无临床可见的炎症。选择上下前牙及前磨牙,要求牙齿无松动,牙髓有活力且无Ⅴ类洞充填体。所有患牙随机分为A,B组,每组10颗。A组:移植带上皮层的结缔组织瓣;B组:移植不带上皮层的结缔组织瓣。2组一般资料具有均衡性。

1.2 术前准备 所有患者首先接受口腔卫生宣教,进行全口龈上、龈下刮治,去除牙根部的结石和菌斑,使牙根面光洁。

1.3 手术方法

1.3.1 受植区:在被治疗牙的唇颊面距离龈乳头顶部约2 mm做一水平切口,应注意不包括龈乳头。在水平切口的近、远中末端做2个斜向纵切口,切口超过膜龈联合。锐分离制备半厚瓣,直至半厚瓣能无阻力地复位至釉牙骨质界处。彻底刮净受植区的根面,降低其突度。

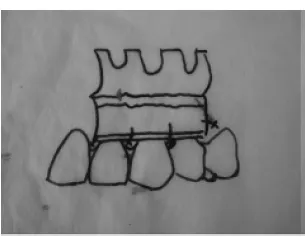

1.3.2 供区:从上颌前磨牙及磨牙的腭侧供区牙龈处切取上披下结缔组织。在切取前用注射针头估计可获得的粘膜厚度。在供区做矩形的3个切口,并翻起半厚瓣,从瓣下方切取一块大小合适的结缔组织,其表面可带一窄条上皮。切除用于B组的结缔组织瓣的上皮。

1.3.3 移植上皮结缔组织:将两种不同的结缔组织瓣分别立即放在受植区,覆盖根面,将窄上皮放在患牙的釉牙骨质界处或其冠方,用可吸收缝线缝合固定在骨膜和被保留的龈乳头处。将受瓣区的半厚瓣冠向复位或侧向转位,覆盖移植来的结缔组织至少1/2~2/3,缝合固定。

1.3.4 缝合、上塞治剂 将供瓣区翻起的半厚瓣复位缝合,可达一期愈合。术区覆以锡箔和牙周塞治剂,以保护术区伤口,避免愈合初期的机械创伤。手术过程图A~F。

A图 翻起半厚瓣,暴露退缩区

B图 在供区作两个平行的水平切口,然后翻起半厚瓣,切取一块大小合适的结缔组织

1.4 维护治疗 嘱患者术后3周内不要用手术区的牙齿。使用0.2%的氯己定含漱液,4次/d。另外,指导患者避免肌肉的过分牵拉和对术区的创伤。术后7 d去除牙周塞治剂并拆线。3周后指导患者用避免对龈缘造成根向创伤的竖转动法刷牙。术后6个月内不进行术区的探诊检查。术后6、12、18个月进行检查。

C图 带上皮的结缔组织瓣

D图 切除了上皮的结缔组织瓣

E图 将结缔组织瓣固定缝合于受区

F图 将受区的半厚瓣尽量向冠方移位,以覆盖移植物,缝合固定

1.5 研究方法

1.5.1 大体观察:在术后0.5、1、6个月肉眼观察2组移植瓣愈合情况。

1.5.2 在基线时和治疗后6个月、12个月、18个月时分别测量以下指标:龈退缩深度(RD,唇颊侧中央釉牙骨质界到牙龈边缘的距离)、牙周探诊深度(PD,唇颊侧中央龈缘到袋底的距离)、临床附着水平(CAL,唇颊侧中央釉牙骨质界到袋底的距离)。所有测量均由同一位研究者进行,使用压力可控的牙周探针(florida),探诊力量为0.147 N(15 g),测量值精确到0.5 mm。

2 结果

2.1 大体观察结果 术后半个月时A组移植瓣颜色与周围原有牙龈色泽相比略发白,B组移植瓣颜色与周围牙龈相比无明显变化。术后1个月时观察A组移植瓣颜色与周围牙龈接近,B组无明显变化。术后6个月时观察A、B两组移植瓣颜色与周围牙龈无明显区别。

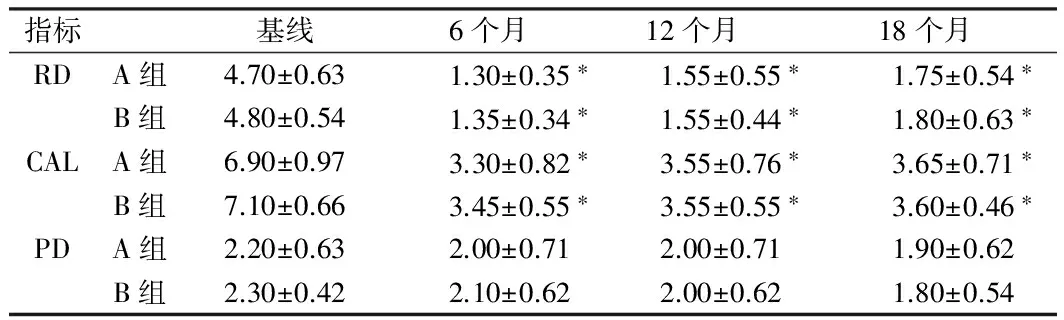

2.2 2组RD,CAL,PD在基线和术后6,12,18个月比较 测量A、B 2组术前和术后6、12、18个月时RD,CAL和PD值,在基线水平2组所有参数无统计学意义(P>0.05)。同一时间点上,所有指标2组间比较都差异无统计学意义(P>0.05)。在任何时间段都没有观察到2组中PD变化的显著性差异。组内比较,术后6个月,12个月,18个月时2组指标中的RD、CAL与基线水平相比有统计学差异(P<0.05),但是2组中的RD、CAL术后3个时间点间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

指标基线6个月12个月18个月RDA组4.70±0.631.30±0.35∗1.55±0.55∗1.75±0.54∗B组4.80±0.541.35±0.34∗1.55±0.44∗1.80±0.63∗CALA组6.90±0.973.30±0.82∗3.55±0.76∗3.65±0.71∗B组7.10±0.663.45±0.55∗3.55±0.55∗3.60±0.46∗PDA组2.20±0.632.00±0.712.00±0.711.90±0.62B组2.30±0.422.10±0.622.00±0.621.80±0.54

注:与基线比较,*P<0.05

3 讨论

本研究采用带部分上皮层和不带上皮层的结缔组织瓣移植技术用于根面覆盖,指标包括:龈退缩深度RD,临床附着水平CAL,探诊深度PD。术后6个月,12个月,18个月时两组指标中的RD,CAL与基线相比有统计学差异,在任何时间段都没有观察到2组中PD变化的统计学差异。研究结果显示两种结缔组织瓣均能达到较理想的根面覆盖,且在一定时期内效果稳定。

牙龈萎缩通常是由不良修复体、创伤、不适当的口腔保健、正畸移动、系带的牵拉或异常的牙齿位置造成,超过50%的人有牙龈萎缩的情况。另外,裸露的牙根表面更敏感,并且增加了患龋率。为了更好的满足牙根覆盖的需求,已发展出多种旨在覆盖裸露牙根表面的牙周整形外科技术[6]。对于Ⅰ型至Ⅲ型的牙龈退缩进行100%或部分的牙根覆盖均是可能的,影响结果的最主要因素是对组织瓣的血供。本研究采用结缔组织瓣移植技术用于根面覆盖,这种技术结合了游离龈瓣和带蒂瓣的优点,其成功率较高的原因之一是由于颊面的龈瓣和暴露根面的外周组织提供了双重血供来源[7]。另外应用结缔组织瓣进行牙根覆盖时,在获取结缔组织瓣后可关闭腭部供瓣创面,容易止血和迅速愈合,在愈合期也较少出现不适和疼痛。但是迄今为止,并未见到有关人类移植瓣保留上皮层对于手术结果是否产生影响的报道。在术后早期A、B组移植瓣在色泽上有一定差异,但随着时间的推移,2组移植瓣在色泽上无明显区别。本研究结果显示,无论移植瓣是否保留上皮层,都可以在保持浅的探诊深度的同时取得较理想的根面覆盖和临床附着增加。另外,国内关于采用结缔组织瓣技术治疗牙龈退缩还未见到1年以上的长期随访病例报告。

在大多数情况下,结缔组织瓣移植术已被证明在治疗Miller Ⅰ型和Ⅱ型牙龈退缩时,能获得69.2%到98.9%的牙根覆盖率(依据Wennstrom等[8]报道),正确的刷牙方法可减少再生部位的创伤,这在术后维持根面覆盖上起着比较重要的作用。Goldstein等[9]的研究表明:结缔组织瓣移植术可以覆盖以前的根面龋,这说明该移植术是一种新的龋齿替代治疗,除了能够获得组织再生外,还能获得美观和较好的生物相容性等特点。

根面覆盖水平虽然常常被用于决定牙周整形外科手术成败的标准尺度,但它只是一个临床成功的测量指标。而真正成功的技术是能达到牙周再生。牙周再生指的是骨、含有牙周韧带的Sharpey纤维和插入胶原纤维的牙骨质的再生。确定再生是否发生需要进行组织学检查。遗憾的是,这必须要求在手术中涉及到牙齿提取物,但是人类研究数量十分有限[6]。本试验结果显示两种方法术后CAL水平与基线相比有统计学差异,但是由于缺乏组织学证据,无法肯定附着获得是因为形成了长上皮[10],或者是形成一种新的结缔组织附着,或者两者皆有,这也将是我们以后的研究方向。

1 Guinard EA,Caffesse RG.Localized gingival recessions:1.Etiology and prevalence.J West Soc Periodontol Periodontal Abstr,1977,25:3-9.

2 Kassab MM,Cohen RE.The etiology and prevalence of gingival recession.J Am Dent Assoc,2003,134:220-225.

3 Loe H,Anerud A,Boysen H.The natural history of periodontal disease in man:prevalence,severity,and extent of gingival recession.J Periodontol,1992,63:489-495.

4 Langer B,Langer L.Subepithelial connective tissue graft technique for root coverage.J Periodontol,1985,56:715-720.

5 曹采方主编.牙周病学.第2版.北京:人民卫生出版社,2004.230,232.

6 Sedon CL,Breault G,Covington LL,et al.The Subepithelial Connective Tissue Graft:Part II.Histologic Healing and Clinical Root Coverage.J Contemp Dent Pract,2005,6:139-150.

7 Tal H,Moses O,Zohar R,Meir H,Nemcovsky C.Root coverage of advanced gingival recession:a comparative study between acellular dermal matrix allograft and subepithelial connective tissue grafts.J Periodontol,2002,73:1405-1411.

8 Wennstrom JL,Zucchelli G.Increased gingival dimensions.A significant factor for successful outcome of root coverage procedures? A 2-year prospective clinical study.J Clin Periodontol,1996,23:770-777.

9 Goldstein M,Nasatzky E,Goultschin J,et al.Coverage of previously carious roots is as predictable a procedure as coverage of intact roots.J Periodontol,2002,73:1419-1426.

10 Richardson CR,Maynard JG.Acellular dermal graft:a human histologic case report.Int J Periodontics Restorative Dent,2002,22:21-29.

10.3969/j.issn.1002-7386.2014.04.029

061000 河北省沧州市人民医院口腔科

R 781.41

A

1002-7386(2014)04-0550-03

2013-09-08)