国民革命时期与中华苏维埃革命时期中共党员结构对比研究

佟德元,王 欢

(1.赣南师范学院 中央苏区研究中心,江西 赣州 341000;2.赣南师范学院 文学院,江西 赣州 341000)

国民革命时期与中华苏维埃革命时期中共党员结构对比研究

佟德元1,王 欢2

(1.赣南师范学院 中央苏区研究中心,江西 赣州 341000;2.赣南师范学院 文学院,江西 赣州 341000)

国共第一次合作为中共的快速发展壮大创造了条件,而中共党员数量的急剧增加为我们分析不同时期中共发展的不同面相提供了条件。从国民革命时期到中央苏区时期,中共党员数量呈现出快速发展——跌入谷底——爆炸式发展的波动态势。而随着中共革命道路的转型,中共党员结构也发生了根本变化,由工人占主体的党转变为工人阶级领导的以农民占主体的党。而这种党员结构的转变也为中央苏区时期中共党的建设提出了挑战。

国民革命;中央苏区;中共;党员结构;工人;农民

中共是苏维埃政权的领导者,也是苏区革命事业的领导者。而党员尤其是广大基层党员是中共领导权的基础和保障,也是中共在苏区局部执政的根基所在。从国民革命时期到中央苏区时期,随着党员数量的不断增长,中共党员结构发生了巨大变化,表现为党员主体构成由工人到农民的演变,这对中共党的性质和苏区局部执政基础均产生重要影响。尽管中共采取了一系列举措来巩固党的无产阶级地位,但中共已演变为农民占主体的无产阶级政党的现状已不可改变。目前学界专门讨论土地革命时期中共党员结构的论著较少。[1](P99-103)[2](P505-510)本文拟对此进行探讨,呈管窥之见。

一、党员结构变化的基础:中共党员数量变化及趋势

国民革命时期,尤其是北伐的胜利进军,使得工农运动蓬勃发展,中共党组织也出现了大发展的形势。但这种快速发展趋势主要是受北伐军事的影响,基本上北伐军所到之地,才是中共党组织发展最为快速的区域。我们以党员数量为例,仅1926年7月到9月,全国党员人数就从11,257人增至13,281人,增长了至少2,024人。而“两月来有报告而发展最快者,当推湘、鄂、川三省,湘省在两月中增加一千人,鄂区增加一倍,川省增加二倍。”[3](P353)即湖南党员由1,686人增至2,699人,湖北党员由428人增至1,000人,四川党员由42人增至120人。“湘鄂发展的原因,完全由北伐之影响,川省亦因北伐军进至武汉,一般投机的小军阀均望风来归,对于民众运动不敢十分压迫,且常常表示许多好感,所以川省现时是最好工作之地”。[3](P353)“北方区、豫陕区、山东、江西、安徽、福建等省,均在反赤军势力统治之下,压迫十分利害”,“江西地委原本很弱”,“安徽、福建的组织尚小,作用不大”。[3](P354)“我党在这些地方的工作除北方区在政治上有相当作用外,余均在政治上无地位,在市民群众中无信仰”。只有“在粤、沪、湘”这些基础较好的省区“已走入民众中去,湖北亦正在开始接触民众”。[3](P354)可见北伐战争为中共党组织的快速发展带来了良机,为中共党组织跨越式发展创造了条件。

到了1926年11月《中央局报告》发表的时候,中共党组织又获得了快速发展,党员数量也随之迅速增长。全国党员数量至少在18,526人以上,这个数目比9月份的13,281人又增加了5,245人。而对党员数量增长贡献率最高的省份,依然是受北伐影响之省,如湖南党员数量增至3,714人,湖北增至2,500人,江西增至500人[3](P353)。

1927年4月末到5月初,中共五大在武汉召开。对于国民革命时期中共党组织发展所取得的成绩,陈独秀指出,从1925年中共四大到1927年中共五大,中共党员数量已从四大前的994人增长到现在的57,967人,同时他还对各地党部的党员人数进行了详列。[4](P52)

到中共五大时,中共已由一个只有50余名党员的小党,发展成为遍布全国拥有近5.8万名党员的大党。但从总体上看,党员在群众中所占比例还较小,中共党组织的发展还远远满足不了当时革命形势发展的需要。比如1927年1月,湖南农民党员仅1700人,平均每千个农民中才有1名党员。李维汉曾说:“从一九二一年湖南仅有几个党员,发展到一九二七年的一万三千个党员,这也算是猛烈的增长了,但是从湖南大革命蓬勃发展的客观形势的需要和可能来看,是远远不相适应的。党员如此之少,就必然影响党的主张和政策的贯彻。工农运动高潮中出现的一些偏差,我党党员少,无力掌握运动,也是一个重要因素。”[5](P143-144)

中共五大前后,国内政治形势剧变,国共两党决裂。随着国民党清党分共,大肆逮捕并屠杀中共党员和革命群众,使得中共党员数量由原来5.7万人锐减到1万人左右。同时中共党内许多当时未经长期考验就被仓促吸纳入党的不坚定分子公开声明退党,有的甚至成了叛徒,导致中共基层组织遭到严重破坏。可见,这种一味地对党员数量的追求,并未达到理想的效果。对此,毛泽东曾遗憾地指出:在这一阶段中,“党的组织是发展了,但是没有巩固,没有能够使党员、党的干部在思想上、政治上坚定起来。新党员非常之多,但是没有给予必要的马克思列宁主义的教育。工作经验也不少,但是不能够很好地总结起来。党内混入了大批的投机分子,但是没有清洗出去。党处于敌人和同盟者的阴谋诡计的包围中,但是没有警觉性。党内涌出了很多的活动分子,但是没有来得及造成党的中坚骨干。党的手里有了一批革命武装,但是不能掌握住”。[6](P610-611)由于中共片面地追求队伍的扩充,而对新党员的教育与整顿工作却未能跟上,因此,在党员数量急剧增长的同时,党员队伍的质量和纯洁性,特别是战斗力则大打折扣。

大革命的失败导致中共党员总数急剧下降,但随着中共革命道路的转型和土地革命的深入开展,中共组织建设很快走出低谷,并走向了另一个高潮。中共党员人数再次快速增长,并迅速突破10万大关,甚至党员人数最多时有30万至40万之多。1928年,周恩来在中共六大《组织问题报告和结论》中指出:全国党员“总数有十三万零一百九十四人,农民居多数”,这个“总数是不能正确的”,是个“很夸大的数量”。[7](P339)据当时客观估计,中共六大召开时全国党员总数在3至4万左右。而中共六大之后,中共地方党组织与党员数量才逐渐得以恢复。1929年中共六届二中全会时,中共党员总数已增加到6.9万多人。1930年中共六届三中全会时统计,中共党员人数已达到12.2万余人。

中华苏维埃共和国成立后,中共组织建设进入高速发展时期,党员数量快速增长。1932年夏到1933年秋,中共苏区中央局在全苏区范围发动了数次的突击发展党员运动,使得中共党员数量成倍增加。而在各个苏区中,尤以中央苏区党员数量最多。1932年5月,江西省党员已增至3.5万人,1933年4月已增至约6.8万人,5月开展的“红五月征收党员突击月”运动中发展党员1.7万余人,6月至7月两个月又发展1.2万名党员。经过如此快速扩充,江西省已有党员9.7万余人。1932年3月,福建省党员人数恢复至6,800人,到1933年6月已快速增至2万人。[1](P102)可见,在中央苏区疆域鼎盛阶段,其范围内中共党员数量可达12万人。据1933年6月《中共中央给共产国际的报告大纲》统计,江西有党员10万人,福建有党员2万人,湘赣苏区有党员3万人,湘鄂赣苏区有党员5万人,赣东北苏区有党员2万人,湘鄂西苏区有党员2.87万人,鄂豫皖苏区有党员2万人,加上白区党员3万人,全国中共党员总人数达到29.87万人。而党员的成分,工人占到20%以上。[8](P320-325)此时,中央苏区党员人数约占全国党员总数的40%以上。

1934年8月,埃韦特曾向共产国际报告称,包括国统区在内,中共仅有党员12.5万人,工会会员14.5万人,团员5万人。但中共驻共产国际代表团却对此提出质疑,声明经中共中央核实,中共苏区党员就有35.6万人,加上国统区,党员人数总计约40.7万人。[9](P197-203)1934年11月,王明在《十三年来的中国共产党》一文中又称:中共“在1930年,差不多13万党员,在1931年有20万以上,在1932年差不多有30万,而在1933年则有410,600党员。”[10](P258)延安时期,张闻天接受埃德加斯诺采访时也说:“在赣闽苏区有三百万人口,党员占十五万。在长江流域的整个苏区(赣、闽、湘、苏、皖、鄂),以前党员总数大约是四十万。”[11](P101)

中央苏区各级党部在快速发展党员数量的同时,也吸取了大革命时期的失败教训,对于党员质量同样重视。从总体上看,能够严格执行中共党章规定,坚持党员标准,严格履行入党手续,这对于提高党员队伍纯洁度和忠诚度,提高党组织战斗力起了重要作用。

二、从工人主体到农民主体:中共党员结构的演变

大革命时期中共党员结构是以工人为主体地位。虽然大革命时期中共党员的成分,并没有精确的统计,但1926年11月《中央局报告》列举的几个重要地区的党员构成情况,还是可以使我们看出在这一革命阶段中共党员结构的一些端倪。

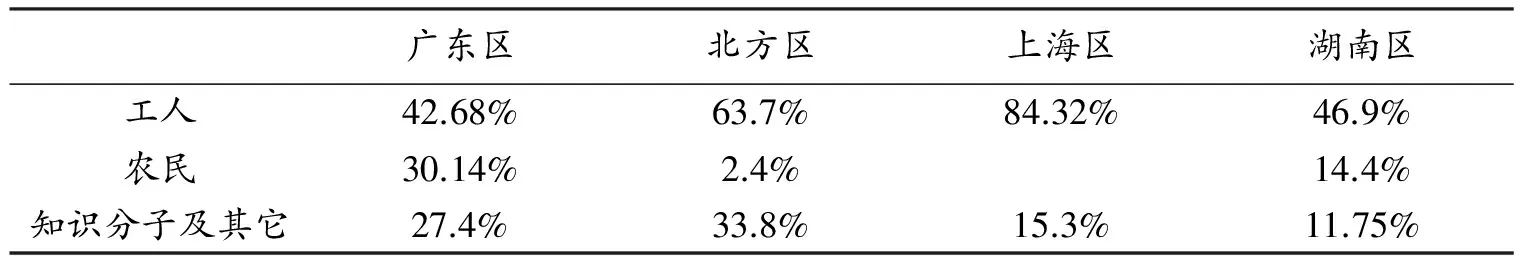

表1 1926年中共党员构成统计表

资料来源:中央档案馆:《中共中央文件选集》第2册,中共中央党校出版社1991年版,第504页。

虽然该中央局报告中仅列出了以上四个地区的党员构成情况,但笔者认为该四个地区在全国也是极具代表性的地域。广东省是大革命的后方基地,国共合作之后也自然成为中共的革命后方。北方区原本所辖地域甚大,包括华北、西北和东北,而此次中央局报告时已将东北和西北从北方区分离出来,均直属中共中央领导。北方各省几乎都处于军阀控制之下,对于中共而言是为敌后;上海则代表了中共在大城市中的党的发展情况;湖南则是北伐战争的首攻之地,代表了中共在革命发生地区党的发展情况。因此,该表所列党员结构对于当时中共全党而言,也具有极强的代表意义。

第一,党员结构中,工人所占比例最高,少则占到四成以上,多则甚至达到八成。即便比照当时这四个地区党员人数计算[12](P502),则工人所占平均比例也有约54%,超过五成。

第二,党员结构中,农民所占比例差距甚大。广东作为革命发源地,工农运动活跃,“是我党最大的一区。因为系国民政府所在地,国民党中央所在地,工农运动又日在严重的斗争之中,现在尚没有一省的工农运动能比得上广东的争斗情形”,“使CP在群众中的工作更深进一层”。正是因为民众基础较好,所以在广东党员结构中,农民所占比例较高,占到三成,甚至高于知识分子等阶层所占比例。湖南“在反赤统治时已有相当群众力量,即北伐军占领后更得到广大的发展”,“现时每星期可增加同志百人。农民有组织者达四十余万,工人有组织者达十四万,全省的工农运动皆整个的在本党领导之下。”但由于工农运动时间尚短,所以湖南农民在党员中所占比例还较少,只有大约一成半。而北方各省“完全在反赤势力高压之下”,“北京有四百余同志,都是‘三一八’以后加入的,以前的都散往别地了(因为多数是学生)。在北京的中小学教员中,我们的组织已逐渐打进去。天津同志百分之九十是工人”,“陕北有二百余同志,惟同志中地方主义倾向颇重”,“山西只有晋南比较容易发展同志,而晋北学生因阎锡山关系,多站在地方主义观点上来拥阎”。[3](P505-507)可见,在军阀严密控制下的北方各省,中共组织力量多是集中在城市的工人与知识分子中间。而上海作为当时中国最大的城市,是中国工人阶级的主要集中地,因此工人阶级党员所占比例非常高。这些都造成北方区和沪区工人党员比例高,而农民党员比例甚小。

第三,在党员结构中,工、农、知识分子所占比例的地域差别巨大。除去上海这种工人集中的商埠城市的特殊情形外,从全国范围看,南方地区革命运动兴起和工农运动活跃的省份,党员数量多,党员结构中按比例高低来看是工人、农民、知识分子的顺序结构。当然,革命力量刚刚到达的省份,中共还是以工人阶级为优先组织对象,如北伐军占领湖北后,“鄂区举行广大的征集党员一次,加入者达二千人,多属工人”。[3](P505)而其它军阀统治相对牢固或革命运动滞后的省份,则中共发展党员较难,每省少则几十,多则仅有几百名党员,且均集中于城市,党员结构中按比例高低来看是工人、知识分子、农民的顺序结构,但农民党员所占比例极小,几近可以忽略,即其它各省党员结构大都以工人与知识分子为主体。可见,革命运动对中共党组织发展的巨大推动作用。

1927年中共五大召开时,中共近5.8万名党员的具体成分构成为:工人占50.8%,农民占18.7%,知识分子占19.1%,军人占3.1%,中小商人占0.5%,其它成分占7.8%。其中妇女在党内占8.27%。[13](P237)

建党之初,为强调党的工人阶级性质,中共非常注重在工人中发展党员。如1925年中共四大时提出,广大产业工人只要“有阶级觉悟及忠于革命,便可加入,不必更有其它条件”。[14](P48)同时受共产国际和苏联的影响,中共也始终重视工人阶级的领导权,重视工人阶级在中共组织中所占党员比例问题,这也是中共组织建设与发展的一个特色。从国民革命运动开始到中共五大召开,“四年短期之内,二百八十余万工人与九百余万农民,已经组织起来。本党已成为群众的党了。”[14](P48)而为了完成各项工作,“本党不仅应该变成群众的党,而且应该变成布尔什维克的党,在思想上如此,在组织的原则和实际上也是如此。”[14](P87)为此,中共五大《组织问题决议案》提出:“(一)努力扩大党的数量,并吸收产业工人,进步农民,和革命的知识分子到党的队伍中来,同时党应该尽可能迅速实行党的教育,训练新党员”;“(二)中央应该尽力使党的基础建立在产业支部上面,并使所有大工厂铁路码头等都有我们的以支部为基础的组织,积极在广大工人群众中做政治工作”;“(三)中央应该强毅地实行集体的指导,从中央省委以至支部”,“要解决上述二种任务,其重要的先决条件,就是吸引工人到所有党部的指导机关来”。[14](P88)

中央苏区时期,中共党员结构则呈现出工人比例锐减和农民比例激增的特点。首先,工人比例逐渐下降,农民比例不断上升,并成为中共党员构成的主体成分。大革命失败后,尤其向忠发叛变使得依据中共六大提出的“指导机关之工人化”的“左”倾错误思想夭折,同时中共的工作重心从城市转到农村,大批农民加入中共,使得党员构成发生根本性变化。1929年工人党员降为7%,1930年7月降为5.5%,1930年9月又下降为1.6%。[15](P170)

另一方面,在中央苏区时期,农村成为苏区党组织发展的基础,党员的发展对象也转变为以农民为主。在中共党员中,农民所占比重不断上升,并最终成为苏区中共党员的主要来源。1930年,赣西南苏区党员成分,农民占80%,知识分子及商人占10%,工人占10%。而闽西苏区党员成分,农民占60%,知识分子和小商人占10%,其它占17%,工人占13%。红军中党员成分,与地方党组织大致相同。如红四军在1929年冬共有党员1,600人,其中农民和小资产阶级共占81.2%。[16](P128)工人党员比例自然很低,而当时所说的工人,还包括了农村中的雇农和手工工人。

1933年5月,在“红五月征收党员突击月”运动中,苏区中央局提出要扩大一倍党员,新党员中工人成分要占30%。然而“红五月”发展党员的结果,在江西省13个县新发展的14,949名中共党员中,工人、雇农和苦力(挑脚运输工人)只占28%,而贫农、中农、知识分子、小商人、自由职业者等却占了72%。这些县在随后的6月和7月发展的12,040名党员中,工人、雇农、苦力成分仅占15%,贫农、中农、小商人等却占到85%。[17](P674-676)可见在以农民占绝大多数人口的乡村,中共发展的党员也只能以农民为主体。

另外,在区委一级的中共领导机关干部中,党员结构也同样是农民占绝大多数。

表2 中共公略等县区委干部结构统计表

资料来源:江西省档案馆编:《中央革命根据地史料选编》上册,江西人民出版社1982年,第662页。

其次,女党员所占比例较为稳定,且大批女党员走向党政部门的领导岗位。1927年中共五大召开时,女党员占8.27%。1928年6月,广东省有女党员3,050人,到了8月女党员人数降为1,647人,女党员平均比例4%。[18](P1596)1931年5月,赣东北特区女党员1,413人,占11.2%。[18](P682)1932年7月,中央苏区内7个县女党员人数及其比例如下:公略县女党员470人,占12%;兴国县女党员289人,占7%;胜利县女党员146人,占9.5%;于都县女党员19人,占3.3%;宁都7名女党员,占0.5%;乐安7名女党员,占1.7%;永丰女党员88人,占7.8%。各县总计有中共党员13,124人,其中女党员1026人,占7.8%。[17](P661)可见,虽然不同地区在不同时间女党员比例出现一定波动,但女党员比例总体来看还是能够稳定在8%左右,并没有因为中共党员的快速发展而出现下滑的迹象。

而且实际的情况也是中共非常重视女党员的发展,重视女党员干部的培养。在1933年“红五月征收党员突击月”运动中,苏区中央局就提出女党员要扩大一倍半。8月江西省苏维埃干部学校招生计划中,明确提出干部学员“应有三分之一的女性”。[19](P105)由此,大批女党员走上了领导岗位。当时,“妇女参加市乡苏维埃工作的很多,每每占了全体代表百分之二十五以上,个别的地方,如上杭上才溪乡妇女代表四十三人,占了百分之六十,下才溪乡五十九人,占百分之六十六”,[20]兴国全县有30多名妇女被选为乡苏维埃政府主席,被选为县、省两级苏维埃政府执行委员、候补委员的妇女也不少。其中,在中华苏维埃共和国第二次全国工农兵代表大会上,蔡畅、邓颖超与周月林等17人分别被选为中央执行委员和候补中央执行委员,还有5人当选中央监察委员。

中央苏区时期,中共党员结构在整体上已发生了质的变化。但中共为了保证工人阶级的领导地位不动摇,将农村中的雇农与手工工人也划入无产阶级的行列,虽然此种做法无法改变这一时期中共党员结构变化的大趋势,但却可以使得中共省级领导机关的党员结构呈现工人阶级占主体的局面,以此确保无产阶级的领导权。如1932年1月,在新集召开的鄂豫皖革命根据地第一次党员代表大会,选出沈泽民、陈昌浩、张国焘、王平章等32人为委员,候补委员11人,组成了鄂豫皖省委。省委成员中,出身产业工人4人,雇工及手工业者17人,贫农5人,中农2人,富农4人,地主4人。[21](P275)

三、中共党员结构演变的原因与影响

中共党员结构演变既与共产国际的影响有关,也是中国革命实际情形的客观体现。共产国际对中国农民阶级的重视直接决定了中共对农民阶级的重视。1926年2月到3月间,共产国际对中国问题的决议案指出:“中国民族解放运动底基本问题乃是农民问题。中国民族解放运动底革命民主倾向之胜利,将以四万万中国农民群众被吸入于与中国工人共同一起和吸收到在他的领导之下的坚决的革命斗争中去的程度是赖。”[3](P608)

共产国际的决议以及中共在党组织发展中忽略农民的客观情况,使得中共认识到有必要加强在农民中的领导力量。“广东有一百万的有组织的农民,而同志不过一千五百人,湖南有四十万有组织的农民,而同志不过七百人”[3](P517)。对此现象,陈独秀认为“党员数量上的增加,乃是第一个重要问题……我们万分不应该把许多革命的工人和农民关在门外,使这些革命分子没有机会得到党的直接训练,而徘徊歧路,以致走到别的党里去”[3](P636),并“向各级党部提议,在明年春天第五次全国大会以前,党员应发展到四万人以上,并且指出各地应达到的数目”[3](P517,p636)。陈独秀还指出:“我们的党自然以工农党员为柱石,然而除上海、武汉、津唐、香港四个工业区及山东、河南矿工及各省路工外,别处多半是苦力及手工工人,近代产业工人实在不多,最大部分的中国领土是农民世界,尤其是广东、广西、湖南、湖北、河南、四川、陕西、江西这些省份,都已经有了农民运动,我们的党在这些省份应该喊出一个口号:‘党到农民中去!’”[3](P636)

对此党员倍增计划,中共中央认为要“使我们党在农民中的基础稳固”,“我们必须扩大党的组织”,陈独秀的“这个提议当然不是空想,各地党部多已回信认为可能。而且按之事实,现在我们已经将近有两万人,以目前革命的高潮和湘、鄂、赣、粤、江、浙等省的环境,再增加一倍的党员,并非很困难的事。”[3](P517)在这一党员倍增计划出台后,中共各地党部大都依据实际情形,制定了扩充计划,但也有一些地方党部不顾实际情况,盲目地提出了“无限制地发展党”的口号,上海区委党员扩充计划便是如此。受上海工人武装起义的激励,1927年3月20日,上海区委召开各部委联席会议,罗亦农提出“各部委都成立组织委员会,无限制地发展党”,“一个月内要有一万人”;3月23日,赵世炎在另一次联席会议上,又提出:“十天内假使无一万同志,就为党的失败”。[22](P242-243)这种盲目发展党员的结果,虽然使得上海地区党员数量获得明显增加,但也降低了党员质量和忠诚度。这种危害虽然在大革命高涨时期尚不明显,但在大革命失败后,其危害却被放大了百倍。

中共五大通过《组织问题议决案》,虽然提出要将“党的基础建立在产业支部上面”,但如果把中共基础完全建立在产业支部上面,而忽视了农民支部的建设,是脱离中国社会实际和革命实际的。要使中国民主革命获得成功,就必须要把占中国人口80%的农民发动起来,参加革命。而要达到这一目的,中共的组织基础就必须同时放到农村支部上。但中共认识到这一点的时候,则是在八七会议之后了。1927年11月,经过普遍组织农民暴动而失败后,中共中央曾指出:“党的组织上的第二个弱点,便是许多大工厂大商店尤其是乡村和军队之中,至今几没有党的支部。乡村之中,严格的说起来简直没有党的组织,各地乡村中,至多只有特派员或者隘少的知识分子的党部委员会,他们之下并无支部,甚至并无党员。农民运动的经验中,已经可以看出:没有先进的贫农分子所团结而成的党的组织,本党便很难指导农民斗争,或者简直没有指导的可能,至于农民暴动变成了完全自然爆发的无政府主义的性质。最近各地农民暴动军比较的抗御力很弱,农民暴动的持久性比较的少,大半就是因为无产阶级的政党没有能在农民之中实行‘群众之组织者’的作用。而农民广泛的群众组织,完全要靠党在乡村之中有广大的支部组织,网罗全境,结合乡村贫民及苦力中最坚决最革命的分子。”[14](P472-473)

于是,中共中央强调要“从斗争中发展党员,特别努力在工人、贫民、军队中发展党的支部。”[14](P536)1928年5月,中共中央在总结农村党部发展的经验教训时又对如何巩固农村党部做出指示:“在这半年以来,本党的组织的确有极大的发展,改造组织有相当成绩,但是发展的阶级成分几乎百分之七十以上是农民同志,城市的发展非常迟缓,这种现象极有动摇无产阶级指导的危险性(如盲动主义只杀人放火等都是农民意识的表现——原文注)。其农村发展虽然迅速,但下层支部组织非常松懈,在斗争失败后,党的组织便随之崩溃或消灭,因此强健党的无产阶级指导(尤其是农村——原文注)与巩固农村党部的组织应特别注意”,[23](P205-206)并对如何加强农村党部做了决议。

随着城市中心论的破产与农村土地革命的展开,中共建立的苏区都是在农村,广大农民也就成为革命力量的主要构成,这也就意味着中共的组织基础自然也在农村。虽然中共一再强调要广泛吸纳产业工人加入党组织,甚至将农村雇工和手工业工人也作为工人成分加以计算,以便提高中共党内工人阶级的比例,但无论是中共地方党组织还是红军中的党组织,党员发展对象主要还是农民,中共党员结构也就随之发生了根本性的变化。中共由原先工人占主体的党,逐渐转变成为工人阶级领导的、以农民为主体的党。

而党员结构的这种转变又势必对中共自身造成影响,除了对中共党内无产阶级领导地位造成冲击外,党内还产生了诸多非无产阶级的思想。如毛泽东在《关于纠正党内的错误思想》一文中,指出:红军的共产党内存在着各种非无产阶级思想,使得军队中一部分人不愿意去执行党的政治路线,拒绝做开辟苏区根据地和建立苏维埃政权的艰苦工作,而究其原因,主要是“由于党的组织基础的最大部分是由农民和其它小资产阶级出身的成分所构成”。[24](P85-93)对于中共党内思想杂乱的状况,直到中共经历长征到达陕北后进行整风运动才得以根除。

[1]中共江西省委党史研究室.中央苏区党的建设[M].北京:中共党史出版社,1991.

[2]余伯流,凌步机.中央苏区史[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[3]中央档案馆.中共中央文件选集(第2册)[C].北京:中共中央党校出版社,1991.

[4]中共中央党史资料征集委员会.中共党史资料(第3辑)[C].北京:中共中央党校出版社,1982.

[5]李维汉.回忆与研究(上)[M].北京:中共党史资料出版社,1986.

[6]毛泽东.《共产党人》发刊词[A].毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991.

[7]中共中央文献研究室、中央档案馆.建党以来重要文献选编(一九二一~一九四九)(第五册)[C].北京:中央文献出版社,2011.

[8]中共中央党史研究室第一研究部.共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书(第16卷)[C].北京:中共党史出版社,2007.

[9]中共中央党史研究室第一研究部.共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书(第14卷)[C].北京:中共党史出版社,2007.

[10]中共中央党史研究室第一研究部.共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书(第17卷)[C].北京:中共党史出版社,2007.

[11]〔美〕埃德加斯诺.红色中国杂记[M].党英凡译.北京:群众出版社,1983.

[12]这四个地区党员人数参见中央档案馆.中共中央文件选集(第2册)[C].北京:中共中央党校出版社,1991.

[13]中国共产党史研究室.中国共产党历史1921——1949(第1卷)(上册)[M].北京:中共党史出版社,2002.

[14]中央档案馆.中共中央文件选集(第3册)[C].北京:中共中央党校出版社,1991.

[15]卢先福,赵云献.马克思主义党的学说史纲[M].北京:中央党校出版社,1999.

[16]柳建辉,等.中国共产党执政历程(第一卷)(1921-1949)[M].北京:人民出版社,2011.

[17]江西省档案馆.中央革命根据地史料选编(上册)[C].南昌:江西人民出版社,1982.

[18]中共中央组织部.中共组织史资料(第2卷)[C].北京:中共党史出版社,2000.

[19]江西省妇女联合会,江西省档案馆.江西苏区妇女运动史料选编[C].南昌:江西人民出版社,1982.

[20]娜 姐.中华苏维埃共和国内的妇女[N].斗争,1934-03-29.

[21]中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会.革命史资料(第8册)[C].北京:文史资料出版社,1982.

[22]中共中央党史资料征集委员会.中共党史资料(第10辑)[C].北京:中共党史资料出版社,1984.

[23]中央档案馆.中共中央文件选集(第4册)[C].北京:中共中央党校出版社,1991.

[24]毛泽东.关于纠正党内的错误思想[A].毛泽东选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1991.

(责任编辑:吴赘)

AComparativeStudyontheStructureofCPCDuringthePeriodofNationalRevolutionandtheSovietRevolution

TONG Deyuan1,WANG Huan2

(1.Central Soviet Research Centre,2.College of Liberal Arts,Gannan Normal University,Ganzhou,Jiangxi 341000,China)

The first cooperation between the KMT and the CPC created the conditions for the rapid development and expansion of the CPC.From the National Revolutionary period to the Central Soviet Area period,the member of the CPC showed a fluctuating trend of rapid development:stumbled-explosive growth.With the transformation of the CPC revolutionary road,the structure of Party members had changed radically,from a party with workers as its main members to one with peasants as its main members and with working class as the leading class.The change of the structure of Party members proposed the challenge for the construction of the CPC during the period of the Central Soviet Area.

National Revolution;Central Soviet Area;CPC;structure of Party members;workers;farmers

2014-06-11

国家社科基金青年项目“中央苏区基层政权建设研究”(编号:13CDJ002);江西省高校人文社科重点研究基地招标项目“中央苏区时期中共执政理念与社会变革研究”(编号:JD1329);赣南师范学院校级项目“中央苏区时期中共执政理念研究”(编号:13kyw01)

佟德元(1982-),男,辽宁沈阳人,历史学博士,赣南师范学院中央苏区研究中心讲师。研究方向为苏区史。 王 欢(1981-),女,辽宁沈阳人,历史学硕士,赣南师范学院文学院教师。研究方向为中国近现代史。

K269.4

A

1000-579(2014)06-0120-07