闽江下游闽清河段河道演变分析

叶丽清,胡朝阳,王新强

(1.福建省水利水电勘测设计研究院,福建 福州 350001;2.福建省水工程水动力研究中心,福建 福州 350001)

闽江下游闽清河段河道演变分析

叶丽清1,2,胡朝阳1,2,王新强1,2

(1.福建省水利水电勘测设计研究院,福建 福州 350001;2.福建省水工程水动力研究中心,福建 福州 350001)

摘要:闽清河段位于闽江下游,受水库建设、河道采砂及航道整治等人类活动影响,水沙条件变化和河床演变较为剧烈,崩岸事故频发,给沿岸人民的生产、生活等带来较大影响。依据河道实测地形资料,从河道平面、深泓线变化及河床断面形态等方面对该河段的演变特征进行了分析。结果表明:受河道两岸山体及河中丁坝群制约,闽清河段平面变化受到限制,历年来的演变以纵向的刷深为主,且刷深幅度明显;其演变受到河道形态与河床边界、水库建设、河道采砂、涉河工程建设、大洪水、支流入汇及潮汐顶托等多个因素的影响;结合演变影响因素的变化趋势,预计今后一段时期内闽清河道仍将以纵向冲刷为主,应加强涉河工程基础的守护。

关键词:闽江;闽清河段;河道演变;影响因素;演变趋势

闽江下游河床演变在其两岸经济社会发展中占有重要地位,其冲淤变化、河床演变及其对咸潮上溯、南北港分流比等影响的研究一直受到重视[1-11]。陈一梅等利用实测资料研究了闽江下游竹岐至侯官段的河床演变规律,认为该河段总体演变趋势是冲刷,但浅滩淤积[3];同时还利用卫星遥感技术分析了闽江口深水航道的演变情况,为整治航道提供了依据[4]。林勇对闽江下游福州段的演变特征与趋势进行了分析,提出了该河段整治的方案与建议[5]。江传捷探讨了竹岐与文山里水文站实测水位与河床断面面积、河道流量之间的关系,并结合水文站历年最低水位的变化揭示了河床的演变情况,分析了河床下切的主要影响因素[8]。王世场等利用数学模型模拟分析了闽江河道地形演变对咸潮上溯的影响,指出随着闽江下游河道地形下切,咸潮影响上界上移,影响范围可达淮安附近[10]。杨首龙等在探明闽江下游天然河道河沙储量的基础上,分别从水动力作用和人为挖沙两个方面预测闽江下游河床演变的趋势[11]。迄今为止,单独对闽江下游闽清河段河道演变方面的研究较为欠缺。为了揭示闽江下游闽清河段的演变特征及主要影响因素,本文根据实测河道地形资料,从河道平面、深泓线、河床断面形态变化等方面进行了研究,分析了该河段演变的主要影响因素,预测了该河段的演变趋势。该研究对防治现有涉河工程的安全隐患,优化未来涉河工程的总体布局、项目选址、建设方案等具有重要意义。

1 河段概况

闽清河段位于闽江下游,上起水口大坝、下至闽侯县汤院村,由两个弯道段(安仁溪~北溪弯道和闽清渡口弯道)和其间的过渡段组成,河段长约22 km。河床由基岩、卵石、粗沙和细沙组成,两岸多基岩裸露,岩性为火山岩,该河段左有安仁溪,右有梅溪汇入。闽清河段为内河Ⅳ航道,航道部门在河道两侧建设有大量丁坝。河段两岸未建设防洪堤,仅在崩岸严重河段建有护岸工程。此外,该河段规划有采砂区,年均采砂量在40万m3左右。

2 水沙特性

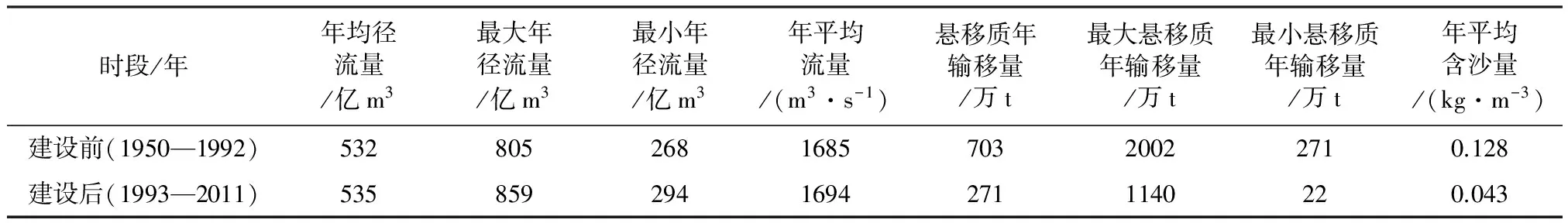

该河段上游建有水口水库,来水来沙特性基本上由水库控制。下游有竹岐水文站,为闽江下游干流控制站。水口水库建设前(1950年—1992年)竹岐站多年平均径流量为532亿m3,多年平均流量为1 685 m3/s,建库后(1993年—2011年)多年平均径流量为535亿m3,多年平均流量为1 685 m3/s,建库前后来水条件没有较大改变。闽江下游来沙条件受水口水库影响较大,多年平均悬移质含沙量由建库前(1950年—1992年)的0.128 kg/m3减少为建库后(1993年—2011年)的0.043 kg/m3,减少了66.4%;多年平均悬移质输移量由建库前的703万t减少为建库后的271万t,仅为建库前的38.5%。水口水库建库前后竹岐水文站水沙特征值见表1。

表1 水口水库建设前后竹岐水文站水沙特征值

3 河道演变分析

3.1河道平面变化

3.1.1深泓线平面变化

由于两岸沿程的山体及丁坝对河道制约作用较强,加之弯道水沙运动特点,闽清河段深泓线的平面变化主要发生在两弯道之间的过渡段,其变化主要与来水来沙及过渡段浅滩的演变有关,而弯道段深泓线基本保持相对稳定。其中过渡段又以猴山泵站和溪口附近河段深泓线摆幅最为明显,其余河段变化幅度相对较小。1952年—2008年猴山泵站附近河段深泓线靠近右岸,其间交织摆动,但摆动幅度不大,而到了2009年,深泓线则由右岸移至左岸,最大摆幅达500 m,2011年深泓线继续位于河道左岸,与2009年相近,变化幅度较小。溪口附近河段1952年—2003年深泓线摆幅较大,1952年溪口大桥上游深泓线位于河道右岸,2003年则向左摆动至河中,最大摆幅达223 m,溪口大桥至闽清大桥深泓线向右摆动,最大摆幅为238 m;2003年—2008年,溪口大桥上游深泓线由河中移至右岸,最大摆幅为202 m,溪口大桥至闽清大桥深泓线向左摆动,最大摆动幅度为258 m;2008年—2009年溪口大桥上游深泓线继续向右摆动,最大摆幅达222 m,溪口大桥至闽清大桥深泓线向左摆动,最大摆动幅度为170 m;2009年—2011年深泓线基本稳定,摆幅较小。

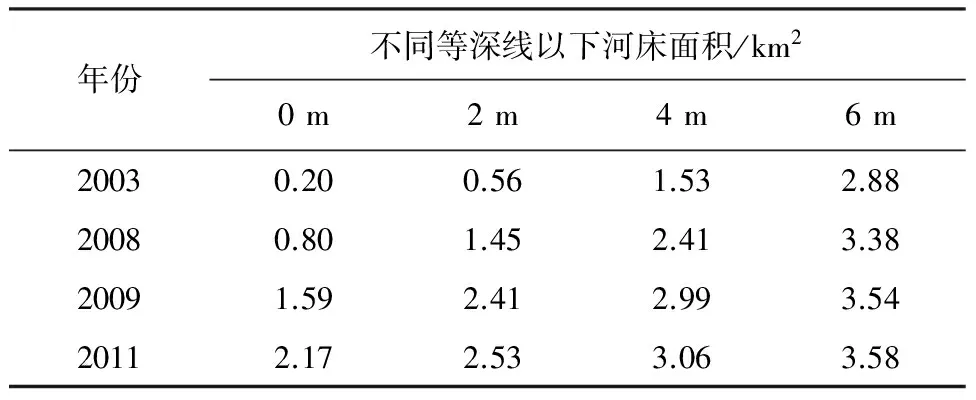

3.1.2等深线平面变化

表2给出了2003年—2011年猴山泵站至汤院河段0 m、2 m、4 m、6 m等深线以下河床面积变化。可见,该河段0 m、2 m、4 m、6 m等深线以下河床范围普遍扩大,且呈逐年递增态势。在2003年,0 m等深线未贯通,仅在在溪口大桥上游、闽清渡口弯道附近及建兴村至塔府头局部河床出现0 m以下高程;2008年0 m等深线仍然未贯通,但范围较2003年有明显增大,只在闽清大桥上下游各约400 m的区域内未出现0 m以下高程。2009年和2011年0 m等深线则全程贯通,范围进一步增大。2 m、4 m、6 m等深线历年平面变化特征与0 m等深线相似。

表2 猴山泵站~汤院河段历年不同等深线以下河床面积变化

3.2深泓线纵剖面变化

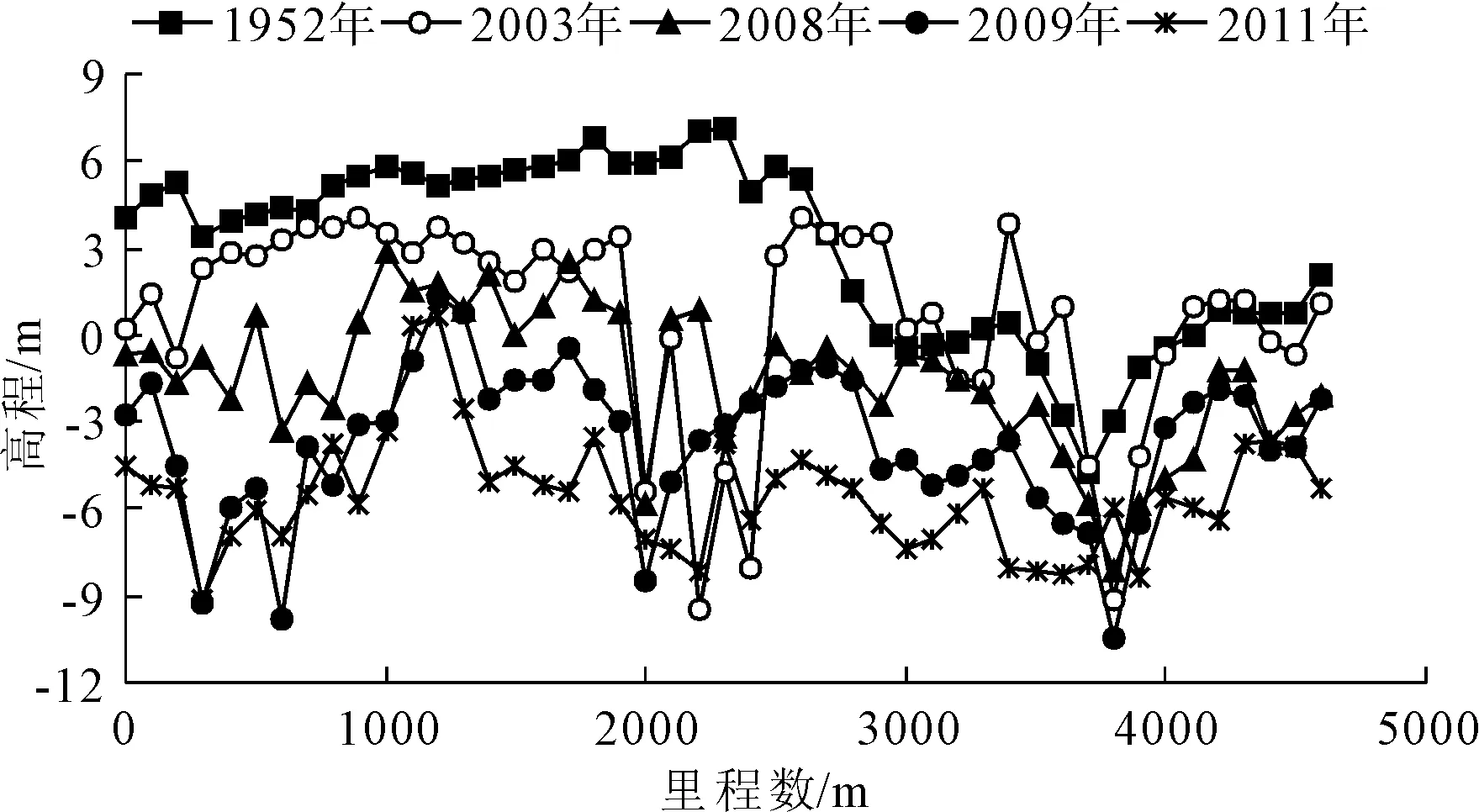

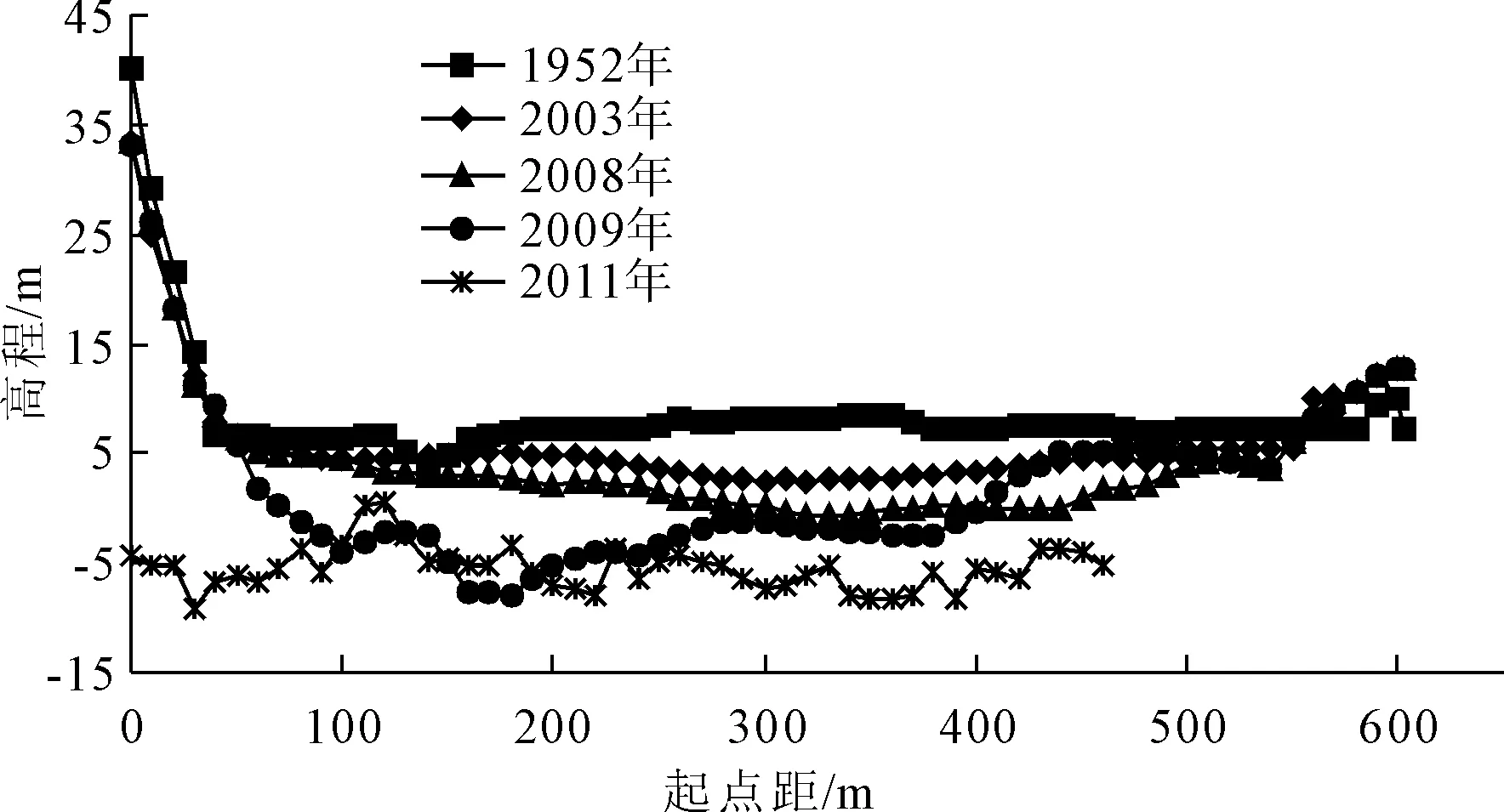

图1给出了闽清渡口弯道历年深泓线纵剖面变化。该河湾1952年—2011年河道深泓线纵剖面总体呈冲刷下切趋势,仅在丁坝附近河段呈冲淤交替状态。1952年—2003年全程深泓线平均下切了2.38 m;2003年—2008年间,全程平均下切了2.11 m。2008年—2009年该河湾全程下切,平均下切2.23 m,下切幅度极其明显;2009年—2011年间,全程平均下切了1.8 m。

图1闽清渡口弯道深泓线纵剖面高程变化

3.3河床断面变化

从河床断面变化来看,该河段呈不断下切趋势,仅局部出现小幅度淤积。1952年—2003年河床下切明显,主要是因为这期间的人类活动干扰较大,发生了航道整治、水口水库建设及河道采砂等对该河段演变起决定性影响的人类活动。2003年—2008年河床变化幅度相对较小,部分断面呈现出冲淤结合的状态。2008年—2009年主河槽刷深明显,主要是与这期间极低的水流含沙量和采砂有关,2008年和2009年含沙量分别低至0.007 kg/m3和0.008 kg/m3,其中2008年的含沙量是有史以来的最低值。2009年—2011年主河槽刷深明显,并伴随有河道深槽的调整,采砂与洪水作用是主要影响因素。

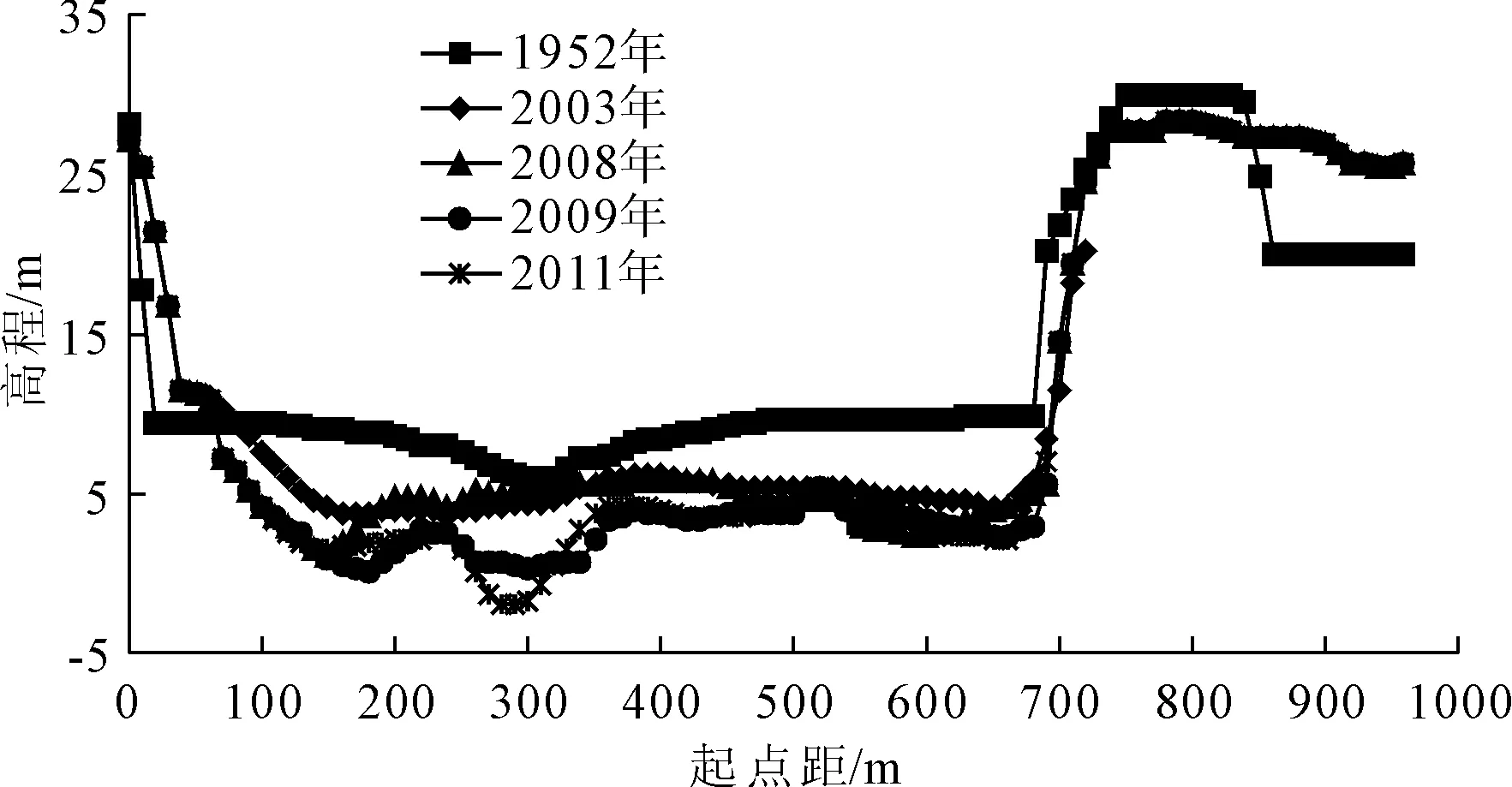

1#断面(见图2)在1952年—2003年间,河床处于冲刷状态,其中河床中部刷深明显,最大下切达5.98 m;2003年—2008年河床处于全线冲刷状态,河床局部最大下降4.45 m;2008年—2009年该断面左侧河床下切幅度较大,最大下切10.59 m,右侧河床有所抬升,断面深泓点左移140 m,深泓点高程较2008年下切了7.20 m,系采砂导致;2009年—2011年深泓摆幅不大,较2009年右移20 m,高程较2009年下降1.23 m,断面左侧河床冲淤结合,右侧河床略有冲刷。

图21#溪口大桥断面高程变化

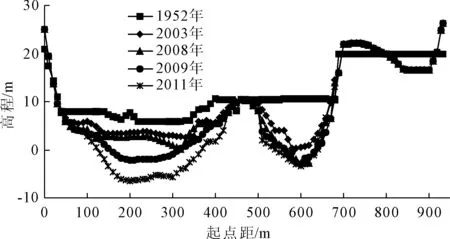

2#断面(见图3)位于闽清大桥下游约87 m处,在1952年—2003年间,该断面深泓点左移,主河槽处于冲刷状态,最大下切5.72 m;2003年—2008年深泓继续左移,高程较2003年下降2.58 m,断面左侧河床有冲有淤,右侧河床略有刷深;2008年—2009年深泓向右偏移30 m,高程较2008年下切1.10 m,河床中部冲刷幅度较大,最大下切5.07 m,右侧河床有冲有淤,变化幅度较小;2009年—2011年深泓点向右偏移100 m,高程较2009年下切了2.07 m,断面左侧河床冲淤结合,右侧河床较稳定。

图32#闽清大桥断面高程变化

3#断面(见图4)位于渡口村,20世纪60年代在右岸建设丁坝,该断面河床中部475 m处即为丁坝坝身。以丁坝为分界线,丁坝左侧河床在1952年—2003年间处于冲刷状态,最大下切4.86 m,丁坝右侧河床本为坝田淤积区,但出现深坑,高程最大下降10.28 m,采砂是主要原因。2003年—2011年,丁坝左侧河床呈逐年下切态势,2011年较2003年河床最大下降9.94 m,右侧深坑变化幅度相对较弱,略有刷深。可见,在来沙大幅度减少的情况下,采砂坑因得不到足够的泥沙补给而难以恢复。

图43#渡口村断面高程变化

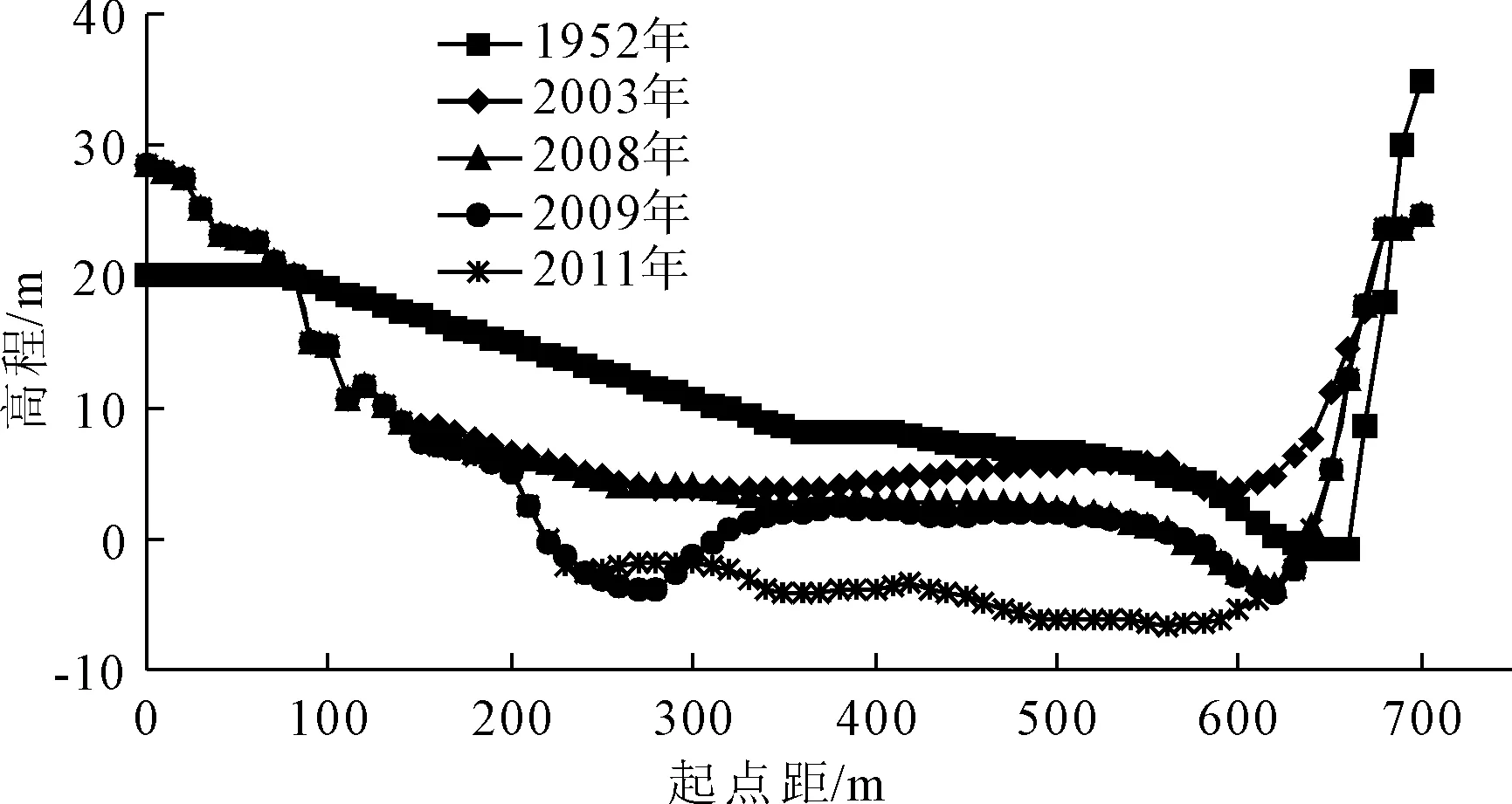

4#断面(见图5)深泓在1952年—2011年间均位于右侧河床,河床向冲刷下切方向发展。1952年—2003年左侧河床处于冲刷状态,最大下切8.64 m,右侧河床高程从-0.8 m抬高至3.65 m,与右岸丁坝挑流有关;2003年—2008年深泓线右移40 m,高程较2003年下降7.27 m,右侧河床处于冲刷状态,左河床无明显冲淤;2008年—2009年深泓线未发生变化,河床左侧出现采砂坑,河床高程较2008年下降7.73 m,右侧河床冲淤变化不明显;2009年—2011年深泓线向左偏了60 m,高程较2009年下切2.46 m,河床中部刷深幅度较大,最大下切8.19 m,左侧采砂坑略有淤积,恢复缓慢。

图54#建兴村断面高程变化

3.4河床演变趋势

3.4.1河道演变影响因素

根据闽清河段平面、深泓、河床断面及冲淤的变化特点,该河段演变的主要影响因素有:(1)河道形态及河床边界,闽清河段两岸多山体,河道的平面发展受到限制,在水口水库下泄清水条件下,河道断面形态主要呈下切的冲刷发展过程。(2)水口水库建设带来的径流过程与输沙过程变化,特别是对全部推移质及大部分悬移质的拦截,这对以底沙造床为主的闽江下游河道来说影响是巨大的。(3)河道采砂,主要指采砂坑导致的溯源冲刷及河床的全面调整,河道来沙量在这一过程中起重要作用,是采砂坑能否复原的关键因子。在来沙量大幅度减少而采砂量巨大的情况下,河床“入不敷出”,必将下切[11-12]。(4)涉河工程建设带来的影响,包括丁坝群、桥梁、码头、取水口、护坡等。其中丁坝群对河床束窄明显,对该河段河势起控制作用,也是闽清渡口弯道凹岸免遭冲蚀的重要原因。桥梁、码头、取水口及护坡等带来的局部冲淤也不可忽视。(5)大洪水影响,自1952年—2011年的60年间,闽江流域先后出现11场大洪水,历次洪水是边滩淤积、深槽调整的主要原因。(6)其它影响因素,包括梅溪汇流、潮汐顶托等。梅溪入汇口呈淤积势态,且入汇水沙影响到入汇口下游右岸一定区域的河床形态。闽清河段亦受潮汐影响,属于河流近口段,水位规律涨落会影响到该河段泥沙的运动。

3.4.2河道演变趋势

水库下游河床的演变一般遵循着冲刷侵蚀、河床粗化、形成抗冲层,河床逐步稳定的规律[13-15]。目前,整个闽江下游河床尚未稳定,河势处于不断调整之中。闽清河段是受水口水库清水下泄影响最大的河段,杨首龙等人的研究即指出闽清河段属于河床不稳定区,未来仍有较大下切空间[11]。而在河道演变影响因素的变化趋势方面,水口水库为不完全季调节水库,下泄水沙条件将长时间维持现状,洪水发生频率和等级也将基本不变。闽清河段采砂量将逐步减少,但是仍然会超过来沙量;河段两岸堤防、护坡、桥梁及码头等涉水工程将陆续规划实施;潮汐动力还将不断增强。可见,在来水来沙条件基本不变、采砂活动和丁坝群长期存在且未来堤防、护岸等工程将进一步限制河道平面变化的条件下,河床变化将以纵向冲刷为主,河势不会出现较大调整。

4 结 论

(1)闽清河段位于闽江下游上段,是受水口水库清水下泄影响最大的河段,河道中采砂、涉河工程建设等人类活动频繁剧烈,给河段演变带来极大影响。

(2)受河道两岸山体及河中丁坝制约,闽清河段平面变化受到限制,历年来的演变主要以纵向的刷深为主,且刷深幅度明显。0 m、2 m、4 m、6 m等深线以下河床普遍扩大,且呈逐年递增态势;深泓线位置处除过渡段浅滩处摆幅较大外,均基本稳定;河道断面形态呈下切状态,断面面积不断增大。

(3)根据闽清河段演变影响因素的变化趋势,预计今后一段时期内该河段河床变化仍将以纵向冲刷为主,应加强涉河工程基础的守护。

参考文献:

[1]杨首龙.闽江下游河流运动规律分析[J].人民长江,2012,43(增2):97-101.

[2]陈守真.水口水电站蓄水运行对下游河道及河口区海潮上溯的影响分析[J].水力发电,1997,(11):20-22.

[3]陈一梅,王震.闽江竹岐至侯官河段河床演变规律与整治初探[J].东南大学学报:自然科学版,2001,31(3):79-84.

[4]陈一梅.利用卫星遥感分析闽江口深水航道演变[J].水运工程,2003,(7):30-32.

[5]林勇.闽江福州段河道演变分析与整治探讨[J].人民珠江,2004,25(6):25-26,49.

[6]周建军,陈刚,胡成,等.闽江河口地区河道演变及其影响因素分析[J].海岸工程,2004,23(1):13-20.

[7]郑鸣芳.闽江下游分流口河段分流比及河道演变分析[D].南京:河海大学,2005.

[8]江传捷.再论闽江下游河床演变及其水力条件的变化[J].水利科技,2006,(2):7-9.

[9]黄永福.闽江下游河床演变及其影响研究[J].水利科技,2011,(4):15-17.

[10]王世场,程永隆,戴枫勇.闽江下游河床演变咸潮影响数值模拟[J].水利科技,2010,(4):33-35.

[11]杨首龙,吴时强,陈昭宾.闽江下游天然河床的未来演进趋势[J].水利水电技术,2013,44(9):111-114,118.

[12]杨首龙,林琳,吴时强,等.水动力与人为挖砂共同作用下水口水电站坝下水位变化规律[J].水力发电学报,2013,32(4):137-142.

[13]傅开道,黄河清,钟荣华,等.水库下游水沙变化与河床演变研究综述[J].地理学报,2011,66(9):1239-1250.

[14]龚国元.不同自然条件下水库下游的河床演变[J].地理科学,1984,4(2):115-124.

[15]钱宁,张仁,周志德.河床演变学[M].北京:科学出版社,1987.

EvolutionAnalysisofMinqingChannelintheLowerReachofMinjiangRiver

YE Li-qing1,2,HU Zhao-yang1,2,WANG Xin-qiang1,2

(1.FujianProvincialInvestigation,Design&ResearchInstituteofWaterConservancy&Hydropower,Fuzhou,Fujian350001,China;2.FujianHydraulicsResearchCenter,Fuzhou,Fujian350001,China)

Abstract:Minqing channel is situated at the lower reaches of Minjiang River,due to the construction of the reservoir,sand excavation in river courses and waterway regulation,the changes of the flow and sediment conditions and the evolution of the riverbed are relatively strong,which causes frequent riverbank collapses.These accidents affect the livelihood of people who live along the channel.Based on the measured topographic data of Minqing channel,the evolution characteristics was analysed from aspects of the overall terrain variations,the changes in thalweg and cross-section morphology,etc.The results showed that the evolution of Minqing channel in late decades were mainly in longitudinal scour with significant depth;the influential factors of evolution include the channel morphology and riverbed border,the construction of the reservoir,the sand excavation,the near-shore projects,the big floods,the inflow of branches and the tidal jacking.According to the change trend of the influential factors,it is predicted that the evolution trend of Minqing channel will still mainly be longitudinal scour over a period of time in the future,and the foundation of the near-shore projects should be protected and reinforced.

Keywords:Minjiang;Minqing channel;channel evolution;influential factors;evolution trend

DOI:10.3969/j.issn.1672-1144.2014.06.033

中图分类号:TV375

文献标识码:A

文章编号:1672—1144(2014)06—0164—04

作者简介:叶丽清(1972—),女,福建古田人,高级工程师,主要从事水工模型试验与河床演变等的研究工作。

收稿日期:2014-08-04修稿日期:2014-09-07