浙江省奶业发展概况及面临问题调查

,

(浙江省畜牧技术推广总站,浙江杭州 310021)

调查研究

浙江省奶业发展概况及面临问题调查

杨金勇,刘莉君

(浙江省畜牧技术推广总站,浙江杭州 310021)

浙江是奶业小省,近年来由于土地、环保等大环境的制约,青贮饲料来源,劳动力成本高等因素,奶牛业从数量来看呈下降趋势,但从发展质量来看,通过规模化、标准化的不断推进,养牛设施普遍提高,大量采用优良品种、优质饲料和先进的饲养方式,生产水平得到不断提高。

现就浙江省奶业发展概况及面临的主要问题等进行调查研究,报告如下。

1 浙江奶业基本情况

据调查,2013年浙江省存栏奶牛6.2万头,比上年下降8.55%,其中成年母牛存栏37400头;共有养殖户2506户;牛奶总产量20.5万t,头均奶产量5500 kg/年、最高单产超过8500 kg/年。

全省现有获得生产许可证的乳制品及婴幼儿配方乳粉生产企业19家(其中婴幼儿乳粉生产企业3家)。乳制品以巴氏杀菌乳、UHT奶和酸奶为主。总体来看,乳品加工企业小而散,省内几家主要乳品厂加工能力不大,设计日处理鲜奶能力均在1200 t左右,且很大一部分是贴牌加工,自有品牌市场占有率低。

浙江省奶牛分布区域化明显,全省80%奶牛饲养主要集中在金华、杭州、温州、宁波等四大城市的城区及附近郊县。其中金华市为浙江省奶牛生产最集中的地区,2013年底存栏奶牛29333头,占全省奶牛存栏量的47.1%左右。

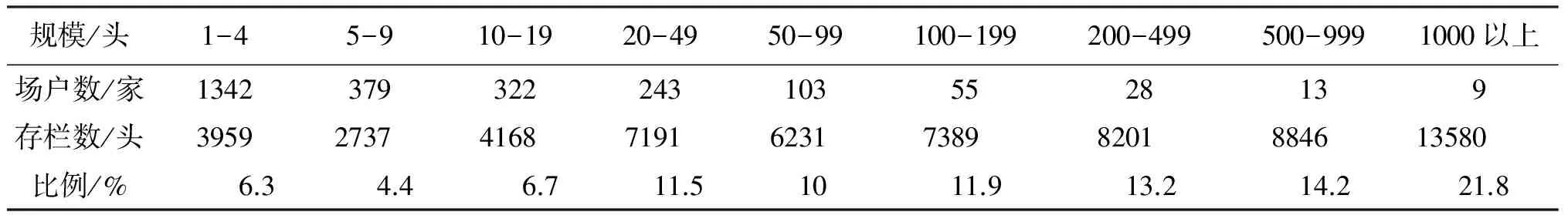

表1 2013年浙江省奶牛规模养殖情况

据对奶牛主产区金华市25家奶牛养殖场(户)的跟踪调查,2013年上半年的奶牛养殖效益保持中等水平,扣除水电、饲料、兽药、防疫、人工及后备牛培育成本等,头均利润约2000~3000元。三季度由于高温等因素影响,导致奶牛中暑死亡和牛奶产量下降,其损失基本与上半年盈利持平,严重影响到了第四季度的牛奶产量及全年的奶牛养殖效益。预测2014年奶牛存栏量将继续下降,生鲜乳价格则将趋向于理性回归。

2 奶业发展政策与措施

2.1 后备母牛补贴 据调查,浙江省曾于2011年制定了《浙江省后备母牛补贴资金管理办法》,对奶牛养殖场(户)自繁自养,按规定落实免疫措施和登记编号,经监测奶牛结核病、布氏杆菌病呈阴性并在12月份存栏的优质后备母牛,由财政按每头500元的标准给予一次性补贴。

2013年,全省确定835家奶牛养殖场(户)的26792头后备奶牛,共计享受补贴1339.6万元,其中省财政资金补贴825.15万元,地方财政资金补贴514.45万元。

2.2 奶牛良种补贴 浙江省目前奶牛繁殖全部采用人工授精技术,奶牛产奶量已超过全国奶牛平均5500 kg/年的单产量。

2013年奶牛良种补贴政策按照每头生产母牛2支冻精,每支冻精补贴15元,中央财政安排资金120万元,省财政安排资金90万元,通过政府采购公开招标程序,全年采购奶牛冷冻精液11万支,继续推进奶牛饲养良种化。

2.3 生鲜乳质量安全监管 根据《2013年农产品质量安全专项整治方案》要求,在全省深入开展生鲜乳违禁物质专项整治行动,健全监管机制,提出了全年奶业监管的重点工作。要求各地严格奶站及运输车辆的资质条件,强化奶站和运输车辆监督检查,打击奶源环节违法违规行为。

据调查,截至目前,全省有奶站94家,其中乳品企业自建26家,养殖场建设34家,合作社建设34家,全部持证经营。有生鲜乳运输车99辆,全部核发准运证。

2.4 推进奶牛粪污处理与综合利用 全省从2005年开始将奶牛规模养殖场、养殖小区在内的排泄物治理纳入到了省政府“811”环境治理工程项目,对全省奶牛存栏30头以上、杭嘉湖地区20头以上的奶牛养殖场进行了治理。

通过奶牛场的粪污治理与综合利用,极大地改善了奶牛养殖场及其周边的生态环境,基本实现了奶牛养殖业的发展与环境保护的和谐共存。

2.5 牧业机械和挤奶机械纳入农机具购置补贴范围 为提高奶业生产机械化水平,减少原料奶生产过程的污染,将奶牛养殖场(户)的挤奶和设施化养殖机械纳入农机具购置补贴范围。具体补贴目录和办法,由省财政厅会同省农业厅参照农业部确定的目录制定。

目前,全省95%以上的规模化奶牛养殖场、养殖小区均已实现机械化挤奶操作,大规模养殖场安装了管道挤奶机,小规模养殖场则购买了手推式挤奶机,基本结束了手工挤奶时代,奶源质量得到有效保障。

2.6 完善奶牛重大疫病防治和扑杀政策 完善奶牛疫病防控机制,切实加强奶牛布氏杆菌病、结核病的监测和净化工作。将因患布氏杆菌病、结核病而强制扑杀奶牛的养殖户,列入畜禽疫病扑杀补贴范围。

经当地动物防疫监督机构核定并确认的强制扑杀奶牛,按国家规定标准予以补助,负担比例为省级以上财政承担60%、地方财政承担20%、饲养场(户)承担20%。

3 奶业发展面临的主要问题

3.1 奶牛品种改良不快,基础设施有待提高 据调查,目前省内以杭州地区奶牛养殖水平较高,但全省成年母牛的头均产奶量只有5500 kg左右,与上海奶牛(平均8000 kg)相比,差距很大。根本原因是奶牛品种改良有待加快,优质粗饲料来源困难,饲养方式有待提高。

台州、温州等地分散的小规模奶牛养殖户仍占大多数,往往受利益驱动使用低价低质冻精配种,直接影响了奶牛品种改良和遗传性能的改进。

另据调查,还有部分奶牛场的基础设施仍不够健全,奶舍、挤奶机、青贮窖等主要设施简陋,奶牛疫病仍严重威胁生产安全。

3.2 饲草来源困难,饲养方式有待提高 优质牧草是保障奶业发展的重要因素之一,多年来浙江省在推广优质牧草种植方面的工作相对滞后,青贮技术推广面不够,导致奶牛饲草供应不足和结构不合理,全省每年都需从北方调入2万t左右的优质干草,导致饲养成本偏高。

按先进饲养技术要求,饲养1头奶牛至少需要配套1亩(1亩=667 m2)牧草基地,通过种植青贮玉米、饲用高粱等青饲料,采用青贮技术保证奶牛青饲料供应,而目前全省用于奶牛的牧草种植面积只有2万亩左右,与所需青粗料要求相差甚远。

由于优质粗饲料来源困难,部分地方的奶牛场(户)仍然采用稻草加精料的日粮结构,不但产奶量低,且容易出现胃肠道等多种疾病。

3.3 产业化水平较低 据调查,该省现有的乳品加工企业产品相对比较单一,规模较小,难以与伊利、蒙牛、光明等乳制品巨头竞争,加之奶源供应不足(尤其是夏季),几家企业普遍采用进口奶粉生产复原乳,对省内企业基本上以生鲜奶生产冷鲜奶为主的生产方式造成了很大冲击。

而且主要乳品加工企业的加工能力有限,很大一部分是贴牌加工,自有品牌市场占有率低,未能真正起到龙头拉动作用。

另据调查,由于生鲜牛奶价格的定价机制不健全,乳品加工企业与奶农之间的生鲜奶价格协商机制尚未建立,缺少第三方质量监督和价格协商,部分地方生鲜奶价格明显偏低,奶农养牛效益差,影响生产积极性。

4 采取措施与建议

4.1 支持标准化奶牛场建设 目前,该省奶业正处在优化结构、全面提高产业素质和竞争力转变的关键时期,从确保广大居民能喝上优质新鲜牛奶、保障市场有效供给、提高人们生活品质三方面考虑,必须保持一定规模的奶业,作为生态农业发展的重要内容来抓。

另外,还要积极争取国家和相关部门对奶业发展的支持,加快奶牛养殖场标准化建设,改善奶牛养殖场基础设施和相关生产条件,扩大生产规模,提升奶业生产能力。

4.2 加强良种繁育和推广,提高奶牛生产水平 加强奶牛良种繁育,加大良种推广力度,优化奶牛群体结构,不断提高奶牛单产水平。2014年农业部将加大对奶牛良种补贴项目实施力度,省有关部门将继续支持和扶持奶牛良种补贴工作。

各级部门及有关单位要按照实施方案的要求抓紧制定奶牛品种改良计划,切实做好良种登记和奶牛生产性能测定等基础性工作。相关扶持政策要与提高奶牛单产水平的目标挂钩,以充分发挥政策的推动作用。

4.3 创导行业自律,规范原料奶定价机制 大力发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式,形成奶业产业链各个环节相互促进、共同发展的格局。

相关部门要积极支持和鼓励乳品加工企业通过订单收购、建立风险基金、返还利润、参股入股等多种形式,与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制,更好地发挥企业的龙头带动作用。积极扶持奶农合作社、奶牛协会等农民专业合作组织的发展,使其在维护奶农利益、协商原料奶收购价格、为奶农提供服务等方面充分发挥作用。建立原料奶质量第三方检测制度,逐步实现原料奶收购的优质优价。

4.4 强化奶源监管,规范生鲜乳收购、运输行为 切实加强对奶站及运输车辆的资质条件、日常运转监管,打击奶源环节违法违规行为,鼓励企业和个人积极向当地农业执法部门举报,凡存在外地乳品加工企业直接向奶农收购生鲜乳行为,发现一起查处一起。

同时,要认真审核奶站和运输车辆,及时淘汰不规范经营业主,有效提升辖区内生鲜乳收购、运输规范化水平。严厉查处收散奶、非法收购和倒卖不合格生鲜乳、违法违规添加、恶意争抢奶源等严重扰乱奶源市场的行为。

4.5 引导乳品消费,开拓奶业市场 通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及奶类营养知识,培养国民乳品消费习惯,引导城乡居民扩大消费,特别要注重培养青少年消费群体。

加大国家学生饮用奶计划的推广力度,完善学生饮用奶定点生产企业扶持政策,扩大学生饮用奶覆盖范围。鼓励企业加强新产品开发,满足不同群体的消费需求。深入宣传复原乳、巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳等科普知识,使消费者获得客观真实信息,维护消费者合法权益。

农业部要求2014年继续加强兽医药品和兽医生物制品监管

近期,农业部印发《农业部2014年兽医工作要点》,涉及加强兽医药品和兽医生物制品监管等方面的内容。

1.深入开展兽药残留监控工作。贯彻实施《兽用处方药和非处方药管理办法》。

组织实施《动物及动物产品兽药残留监控计划》和《动物源细菌耐药性监测计划》,完善兽药残留试剂盒备案管理制度,强化备案试剂盒质量监管。开展兽用抗菌药整治活动,促进安全用药。

2.强化兽用生物制品和兽药质量安全监管,做好疫苗生产、供应以及质量监管工作。

完善飞行检查、批签发等监管措施,创新抽样机制,扩大经营、使用环节抽样比例,严肃查处违规生产企业。组织开展口蹄疫、猪瘟等疫苗质量检测替代方法研究,口蹄疫疫苗毒株评估、筛选工作。加强兽用诊断制品管理,加快新产品研究、审评,满足疫病监测需要。

3.完善兽药政策法规标准。开展《兽药管理条例》修订调研。推进《兽用生物制品批签发管理办法》、《兽药GMP检查员管理办法》、《新兽药注册现场核查管理办法》和《飞行检查工作程序》发布工作。

研究制定《兽药非临床研究质量管理规范》、《兽药临床研究质量管理规范》、《兽用诊断制品生产质量管理规范》和《兽药标准管理办法》。修订《兽药产品批准文号管理办法》、《兽药注册办法》、农业部公告第442号、《兽药注册评审程序》。

《浙牧》摘

2014-03-18

S823.9+1

:C

:1005-7307(2014)03-0020-003