去墨脱

南方周末记者 王轶庶 南方周末特约撰稿 黄洞洞

南方周末记者 王轶庶❘图 南方周末特约撰稿 黄洞洞❘文

通往墨脱的公路,全程不过117公里,却修了整整40年,2013年10月31日正式通车。中国最后一个不通公路的县城终于向世人开放了。“赚钱、去汉地、娶老婆”的梦想也在墨脱少年的心中开花了。

“去墨脱”,这句论坛里的藏地密码和资深驴友的切口,还会保持下去吗?

这是川藏线上最险恶的一段路,也是被背包客近乎“神化”的旅程。“去墨脱”,曾是论坛里的藏地密码和资深驴友的切口。

喜马拉雅山脉自西向东绵延两千多公里后,被雅鲁藏布江突然截断,冲击而成的河谷地区形成了一个状若莲花的口子,墨脱由此得名(藏语意谓“隐秘的莲花”),四合群山的海拔从四五千米骤降至不到七百米,造就了这座山城小市奇崛的地理形态,而藏文大藏经《甘珠尔》中记载,“佛之净土白马岗(墨脱古称),圣地之中最殊胜”,更增添了此地的神秘意味。

进入墨脱的道路从来就充满着险阻和雾罩其上的传言,蚂蝗阵、无人区,是驱策着外来的探险者铤而走险的春药,而对于深居“莲花”深处的1万多原住民而言,道路不畅意味着偏高的物价、过期的食物,乃至“孕妇进城一次要步行五天”的生死考验。

通往墨脱的公路前前后后修了整整四十年,当初开凿路基的铁刃已进了博物馆(“莲花阁”)成为展品,正式通车后结束了中国最后一个县城不通公路的历史。墨脱如莲花般绽放在世人面前,再也没有什么能阻挡外面的精彩世界涌进这里。

这条全程不过117公里的通路,以“27K”“80K”等公里数标识一路上的险阻与村寨,而“80K”是进入墨脱秘境的最后一个节点,被雨季泥石流和道路塌方阻滞的挑夫、马帮常在此歇脚、补给。

蜡黄的玉米秆子,晾晒在木板拼搭的屋舍外,可认作此地有原住民的标志。他们多操持着挑夫的营生,在过去的二十年里,这份挑战人力极限的活多以“每公斤1-1.2元”的价格在外来者与原住民之间成交。后来这里出现了四川人,他们运进汉地的大米,开起客栈餐馆;再后来河南人也进来了,在路口竖起六个大油罐,就开始替过往的汽车加油。

四川人姚书坤是最早一批在此落脚的餐馆老板,他至今记得,“1992年头遭见到一辆车头扎花的卡车开了进来,但后来就没见那车出去过”。有时候滞留在他店里的外乡人对着桌上变陈发黑的粳米皱眉,姚书坤也只能摊手:“到这个季节,山里只有陈货。”

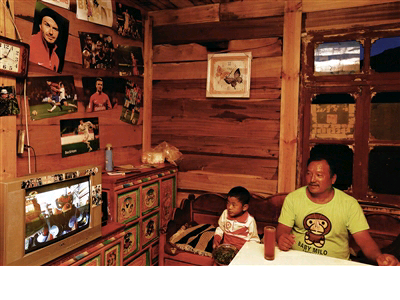

“现如今,电视里广告做得火的买的人就多,我们也要跟着电视广告来进货。”11年前还是赶着马帮在此留宿、过路的藏人吉都,2005年从成都买了八辆东风小货车,2007年又买了两台挖掘机。如今墨脱县里到处是修路、盖房子的工程,吉都的运输车、装载机和挖掘机每天都在各个工地上出力。“村里工程租每天700块钱,政府工程租每天800块钱,老板租每天收900块钱。”吉都说。他被戏称为墨脱“首富”,家就安在从莲花阁可以眺望的一片亮红色屋顶组成的村落中。

这片外观上看来如同吊脚楼,以水泥为桩、木板为外墙的两层建筑,是由政府统一筹资两千多万元建成的“小康示范村”,截至去年底已有154户715名农牧民先期入住。据县委宣传部副部长格桑达瓦称,“政府拟将该村重点打造成集门巴民俗文化和生态旅游于一体的小康示范村,更多的村庄正在列入规划……”来此寻访原始森林、原住民、佛寺的背包客们,如今在翻过险恶的嘎隆拉山口后,在这里见到一番颇为熟悉的景象:各地商人、楼盘,乃至足浴房。

扎墨公路的终点设于墨脱的莲花广场,尚能见到肤色黝黑的门巴族少年。外乡人的搭话,少年并不见生。问他,“赚到钱后想干什么呢?”唤作桑吉扎巴的少年脸红了,不好意思地说:“去汉地,娶老婆。”