建筑工程施工专业课程体系改革的思考

张 英

(苏州建设交通高等职业技术学校,江苏苏州 215000)

一、引言

建筑业作为江苏省国民经济的支柱产业和富民强省的优势产业,在全国始终处于领先地位。随着城市建设的转型升级和城乡一体化建设的推进,苏州建筑业队伍规模迅速扩大,企业数量位居全省第二,建筑企业管理人员近10万。市场对建筑行业从业人员的能力要求体现为两个方面:基于施工一线的操作能力和基于施工过程的管理能力。从基于施工一线的操作能力来看,要求操作者即施工人员掌握施工方法和技术,不仅要求其具备建筑工程施工的基本知识,还应具有一定的归纳总结和创新能力,以应对不同工程环境对施工工艺的要求;从基于施工过程的管理能力来看,着重体现为从业人员的综合能力,不仅要求从业人员有丰富的施工经验,同时还应掌握成本、进度、质量、法规等知识,并能灵活运用,这对从业人员综合素质和技能提出了更高的要求。如何适应市场经济和现代化管理的需要,培养 “德、智、体、美全面发展,具有综合职业能力,在生产、服务、管理一线工作的技术技能人才”[1]成为建筑工程施工专业教育改革的核心问题。近十几年来,我国许多设有建筑工程施工(技术)专业的职业学校逐步进行了一些改革,但就课程体系改革方面的理论探讨和实践结果来看,依然存在着许多问题。本文将通过对近年来职业教育课程体系改革的分析,试图探讨满足人本个性化和综合技能化的高职建筑工程施工专业课程体系改革问题。

二、职业教育课程体系的改革

伴随着职业教育改革的持续推进,人们对于课程改革核心地位的认识也逐步统一。在过去20年的时间里,我国职业教育课程已经历了一系列改革和创新。期间,规模较大的课程改革有三次。

第一次是学科中心理念为导向的课程设置模式,即以学科为中心或学科本位理念为指导,以专业知识为主线构建课程体系,通常包括基础课、专业基础课、专业课三部分,因此,叫 “三段式”课程结构[2]。这种课程设置侧重点在于学科知识的传递及其发展,但忽视学生的心理需求和社会现实的需要。同时,学科本位课程教育培养的是学术科研型人才,偏离了我们职业教育的培养目标,不能体现职业教育的特色。

第二次改革大约在2000~2006年间,本次改革是以“能力本位”为指导的课程编排和设置模式。“能力本位”的课程模式是根据目前职业岗位的工作能力要求来组织和建构课程,简称CBE模式[3]。该课程模式从岗位需要出发,注重学生操作能力的培养,但忽视学生智力技能和创造技能的开发与个性的培养,不利于培养学生知识和技能的迁移能力,也不能满足 “社会人”的流动需求。同时,由于能力本位课程打破了学科体系,虽然对于培养学生从事某一岗位的工作能力很有效,但由于学生掌握的知识体系零碎,不利于学生在毕业后的继续发展。

第三次是2006年以来的 “工作过程导向”的课程开发与设置模式。2004年,教育部与原劳动和社会保障部等联合颁发的 《职业院校技能型紧缺人才培养培训指导方案》中提出了 “职教课程开发要在一定程度上与工作过程相联系”的课程设计理念,要求职业院校在课程设置上应遵循企业实际的工作任务,按照 “工作过程系统化”的模式设计开发课程[4]。工作过程导向的课程模式与前两种课程体系相比,克服了学科系统的理论性和能力本位的单一性,强调课程学习中工作过程的完整性和整体性,强调以学生为中心,关注学生在行动过程中所产生的学习体验和个性化创造。在学习内容上能够与实际工作更吻合,克服了传统课程学习内容与实践相脱节的缺点。这种模式主要实行项目化教学,打乱了传统的教学秩序,增加了教师教学和管理的难度,对师资提出了很高的要求。目前,全面推广存在现实上的困难。

三、高职建筑工程施工专业课程体系的构建

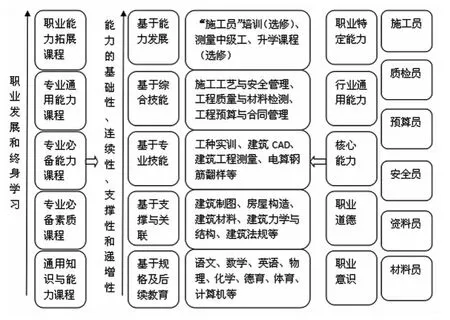

通过上面的论述我们可以看出,三种模式各有利弊,有些侧重学生发展,有些侧重学生就业。由于我们的培养目标是技能型人才,它决定了专业培养的价值取向是培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的社会职业服务型价值,专业的课程体系要更适合于社会和经济变革对人才的需要,而专业培养的人本个性化、综合技能化则是价值的另一个取向。因此,我们培养的技能型人才应该是具备了一线工作的专业技能和良好的职业素质、专业职业能力和通用职业能力,在动态变革的社会中具有良好的适应能力,能发挥积极作用的人。根据我们的培养目标和课程体系设置的价值取向,笔者提出了高职建筑工程施工专业以 “人本个性和职业发展”为导向的课程体系,其课程设置如图1所示。

图1 “人本个性和职业发展”理念下的课程体系

从图中我们可以看出,在该课程体系中构建了 “通用知识与能力课程、专业必备素质课程、专业必备能力课程、专业通用能力课程和职业能力拓展课程”五个模块,遵循了职业成长规律,做到 “知识递进、技能递增”。在通用知识与能力课程里面,将加强对学生在数学、英语、计算机以及德育的培养,满足学生日后升学的需要,为他们打下夯实基础。在专业必备素质和能力课程中,对本专业对应各工作岗位能力进行分析后,选取了一些较基础的课程和技能作为这一阶段培养的重点。在专业通用能力课程中,参照施工员、质检员、预算员的岗任职位任职要求和相关的职业资格标准进行课程的设置,培养学生的综合技能素质,以满足学生职业生涯发展的需要。在最后一个职业能力拓展课程中,灵活的设置了两门选修课程,“施工员”岗位培训和升学课程强化培训,学生可根据自身需要进行选择,体现了人本个性化的要求。

以 “人本个性和职业发展”为导向的课程体系的设计思想主要在于一方面考虑学生当前就业的需要,同时又兼顾学生继续深造和未来职业发展的要求,体现 “以人为本”的教育思想。在课程设置上吸取了学科课程和工作岗位课程之长,在课程内容上将课程标准与行业技能标准相衔接,在能力培养上注重职业技能训练与综合素质培养,这种模式侧重通用知识和能力、必备素质和技能的培养,同时兼顾学生就业和升学,意在培养有知识、有能力、素质高、技能强、能就业、又有发展后劲的应用性人才,体现了职业教育的 “双重属性”。

四、结语

课程改革是提高教学质量的核心,也是教学改革的重点、难点和核心。如何在课程建设和改革过程中真正体现“以人为本”的教育思想,兼顾学生当前就业、职业生涯发展和终身学习的需要,满足人本个性化和综合技能化的要求,是我们必须认真思考和实践的问题。

〔1〕江苏省教育厅 .关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见 (苏教职 [2012]36号).

〔2〕张梓英,郭耀邦 .我国高职教育课程模式改革及其发展趋势 [J].职教论坛,2007,(16):7-10.

〔3〕邓泽民,张扬群 .现代四大职教模式 [M].北京,中国铁道出版社,2011.

〔4〕王凤基 .对我国高职课程体系改革的分析与思考 [J].高教探索,2010,(04):98-102.