鼻腔鼻窦横纹肌肉瘤1例

邹文焘 张家雄 陈萍

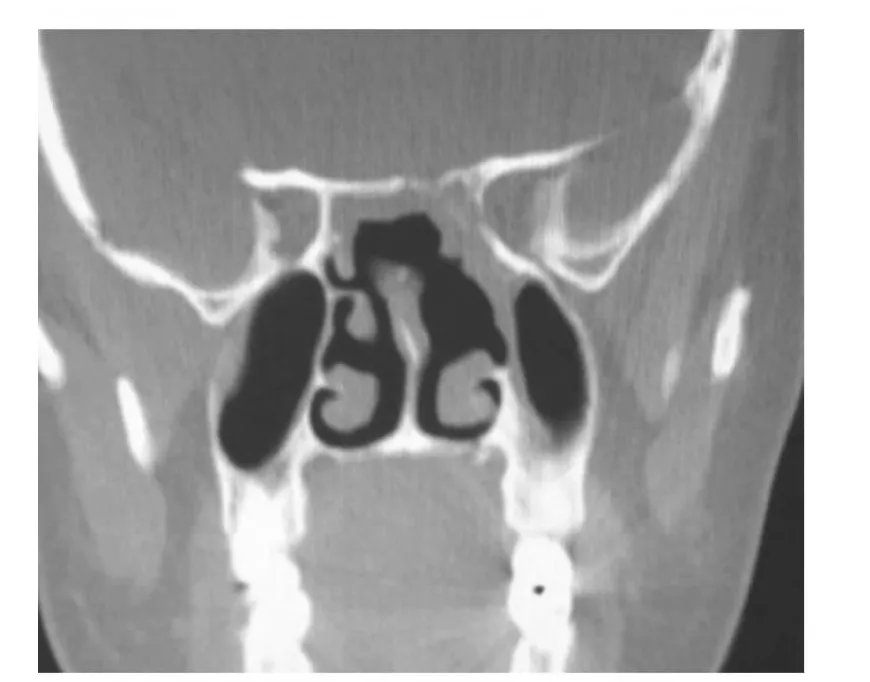

资料 患者女性,37岁,因“鼻塞伴流涕、头痛1个月余”入院。患者于2012年7月无明显诱因下出现双侧交替性鼻塞,右侧为甚,伴流脓涕及嗅觉减退。时有头痛发作,伴眼胀不适,左侧为甚。否认鼻腔异味及鼻出血,否认面部麻木。于2012年8月至我院就诊,鼻内镜检查示:鼻中隔“S”形偏曲,双侧中鼻道见水肿息肉样新生物,右侧为甚。鼻咽部黏膜充血,见黏脓性分泌物。于8月20日拟诊“鼻腔新生物”收入院。入院后查鼻窦CT示:鼻腔内见软组织样密度影充填,右侧筛窦、蝶窦、额窦及左侧蝶窦腔内充满类似软组织密度影,呈膨胀性生长,填塞上、中鼻道开口。窦壁骨质破坏,鼻中隔后端骨质破坏吸收,可见新生物从右侧鼻中隔后端侵及左侧鼻腔(图1~2)。考虑鼻腔鼻窦恶性肿瘤可能。于入院后第2天在全身麻醉鼻内镜下行鼻腔鼻窦新生物切除活检术。手术所见:双侧鼻腔后端水肿新生物,表面尚光滑,质脆,触之易出血,右侧为甚。病变累及鼻中隔后端,伴鼻中隔后端软骨吸收,界限不清。术中切除右侧鼻腔后端及左侧鼻腔后端鼻中隔面新生物送检,连同鼻中隔后上方一并切除;开放右侧筛窦、蝶窦、额窦及左侧蝶窦,清除窦腔内新生物,仔细检查无脑脊液漏。病理示:横纹肌肉瘤(rhabdomyosarcoma,RMS)。免疫组织化学结果:肿瘤细胞AE1/AE3(-),MA(-),CK5/6(-),vimentin(+),desmin(+),SMA(-),S-100(-),HMB45(-),CD34 血管(+),Ki67(+)30%,MyoD1(+),P63(-),LCA(-)。术后进一步检查排除颈部淋巴结及全身其他部位转移,行VAC方案 (长春新碱、放线菌素D、环磷酰胺)化疗2个疗程,同时辅以中药抗肿瘤及免疫支持治疗。化疗后复查鼻内镜见鼻腔顶壁痂皮覆盖,无明显新生物,鼻中隔后端部分缺如;鼻窦CT示鼻腔、鼻窦病灶较前明显缩小(图3~4)。目前患者临床随访1年,无明显鼻塞,偶有少量涕中带血,精神软,头痛较术前明显缓解,无骨髓抑制反应。定期复查未见全身其他脏器转移。

图1.鼻腔鼻窦新生物膨胀性生长,窦腔骨质破坏

图2.鼻中隔后端破坏吸收,新生物侵及左侧鼻腔

图3.术后所见示颅底及眼眶壁骨质破坏

图4.病灶较术前明显缩小

讨论 RMS来源于向横纹肌分化的未成熟间叶细胞,无横纹肌器官的RMS发生率远较横纹肌本身所发生者高。临床上多数患者有鼻塞症状,疼痛为RMS较早出现的症状之一,多属神经痛。晚期因肿瘤侵犯眼眶或颅底而常有难以忍受的头痛。本例患者入院前1个月时有头痛发作,出现头痛症状者提示病变多已侵犯鼻窦[1],术前鼻窦CT可证实。鼻窦CT若发现鼻腔鼻窦新生物,伴邻近可见骨质破坏,密度与邻近肌肉组织相近者[2],需考虑RMS可能。局部检查鼻腔新生物表面常可见灰白色假膜样物附着。病变范围广泛者破坏周围骨质,没有与其他鼻腔鼻窦恶性肿瘤明显区别的特征。患者出现颈部淋巴结转移较癌肿为早。淋巴结转移常分为2步:首先转移至咽后淋巴结的外侧组,因此处淋巴结较小,临床上不易看到或扪及,故易忽略;病程晚期才有颌下淋巴结或颈深淋巴结上群的转移。因此对于可疑病例,术前活检、术中冷冻切片及术后整体标本送病检均为明确诊断和避免误诊误治的重要手段,应作为必不可少的常规检查项目[3]。

活组织病理检查是目前确诊RMS的重要方法。肿瘤组织由不同分化阶段的横纹肌母细胞组成。根据瘤细胞的分化程度、排列结构和大体特点,可分为细胞分化程度很低的胚胎性RMS(包括葡萄状肉瘤)、瘤细胞排列成腺泡状的腺泡状RMS,以及瘤细胞呈形态多样性的多形性RMS 3种类型。其中胚胎性最常见,约占60%。所有间叶组织来源的肿瘤均可用vimentin免疫组织化学染色证实组织来源。RMS常采用特异性肌红蛋白(myolobin)、结蛋白(desmin)、肌动蛋白(HHF-35)等免疫组织化学标记方法,明确组织来源[4]。

RMS预后取决于多种因素,肿瘤的原发部位与预后关系密切。各种RMS恶性程度均很高,生长迅速,易早期发生转移,如不及时诊断、治疗,预后极差,约90%患者在5年内死亡。由于病变周围结构的特殊性,完全彻底切除肿瘤存在一定的难度。目前,国内外主张头颈部RMS应根据病理类型,选择术前放化疗的综合治疗原则[5]。但成人RMS的治疗效果依然较差,5年生存率仅有35%。由于RMS侵袭性强,鼻腔鼻窦大范围的根治性手术如鼻侧切开术等,容易导致面部畸形及毁容,不易为患者接受且易放弃治疗[6]。本例患者术前鼻窦CT已提示伴有颅底骨质破坏吸收,经综合治疗后,目前随访1年,仍无病生存中,颅内及全身未见明显肿瘤转移,容貌正常,生活自理,生活质量佳。复查影像学提示鼻腔鼻窦肿瘤均消退,客观疗效评价接近完全缓解。本例鼻腔鼻窦RMS通过多模式综合治疗,近期疗效好,症状显著缓解,生活质量提高,生存期延长,对临床RMS的诊断及治疗提供一定的参考。

[1]付晓燕,汪建,熊敏.鼻腔鼻窦横纹肌肉瘤26例报道[J].医学研究生学报,2009,22(10):1119-1120.

[2]宋乐,杨本涛,陈光利,等.鼻腔鼻窦横纹肌肉瘤的CT和MRI诊断[J].中国医学影像技术,2008,24(3):366-369.

[3]黄方,吴春林.鼻腔鼻窦横纹肌肉瘤的诊断和治疗[J].罕少疾病杂志,2003,10(6):11-14.

[4]Wurm J,Constantinidis J,Grabenbauer GG,et al.Rhabdomyosarcomas of the nose and paranasal sinuses:treatment result s in 15 cases[J].Otolaryngol Head Neck Surg,2005,133(1):42-50.

[5]任伟,闫婧,殷海涛,等.局部晚期鼻腔鼻窦胚胎性横纹肌肉瘤的多模式治疗经验[J].临床肿瘤学杂志,2011,16(9):826-828.

[6]Luu QC,Lasky JL,Moore TB,et al.Treatment of embryonal rhabdomyosarcoma ofthe sinusand orbitwith chemotherapy,radiation,and endoscopic surgery.[J].J Pediatr Surg,2006,41(6):e15-17.