对口支援促进高职教育专业建设的改革思考

李利平,肖纲领,罗尧成

摘 要 对口支援是促进我国高职教育区域均衡发展的重要举措。我国东西部高职院校专业建设水平的明显差异凸显了新时期深化与创新对口支援的重要价值。应通过建立政府、市场和社会多元主体参与的支援机制,建立政策执行的监督、评估与激励制度,创新对口支援的理念、模式与机制,保障和提升对口支援在高职院校专业建设发展中的重要地位和作用。

关键词 对口支援;高等职业教育;专业建设;改革

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2014)19-0055-05

教育对口支援是一项具有中国特色的政策模式,是现阶段我国高职教育实现区域均衡发展的重要举措。经过数十年的探索与实践,教育对口支援已形成“政府主导、高位推动;对口协助、互惠互利;项目支援、‘输血与‘造血并重”的鲜明特色[1]。教育部统计数据显示,2011年我国独立设置的高等职业院校和高等专科学校为1246所,在校生为966万人,专任教师40万人。怎样实现这样一支庞大的高职教育师生队伍整体水平的提升,“让职业教育为国家和社会源源不断地创造人才红利”,是我国当前高职教育改革发展亟待解决的问题。早在2005年,《国务院关于大力发展职业教育的决定》指出,要积极开展城市对农村、东部对西部职业教育对口支援工作,要把发展职业教育作为城市与农村、东部与西部对口支援工作的重要内容[2]。本文拟从如何促进专业建设的角度,对高职院校的对口支援开展专门研究。

一、我国高职院校专业建设的区域差距

专业建设经费的投入、专业建设要素的质量,以及受二者直接影响的专业建设成果,这是全面衡量专业建设发展质量的三个重要方面,数据分析表明,我国高职院校的专业建设水平在上述三个方面呈现明显的区域差异性。

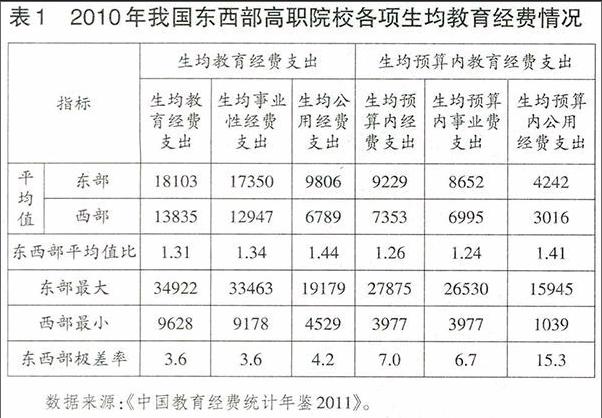

(一)建设经费投入的比较

生均经费投入水平直接影响到专业建设水平。通过对《中国教育经费统计年鉴2011》有关数据的整理发现,东部和西部地区各类生均经费的平均值差异较大。所有类型的经费,东部的平均值都大于西部,差异最大的是生均公用经费和生均预算内公用经费,比值分别为1.44和1.41。运用极差率指标(极差率“Range ratio”,指一组数据内最大值与最小值之比,是衡量各观测值离散程度的一个统计量)对东西部各类经费项目进行计算,2010年,高职院校东西部地区生均教育经费支出最高的是北京,为34922元,最低是贵州,为9628元;生均事业性经费支出最高是北京,为33463元,最低是贵州,为9718元;生均公用经费支出最高是北京,为19179元,最低是贵州,为4529元;生均预算内经费支出最高是北京,为27875元,最低是河北,为3977元;生均预算内事业费支出最高是北京,为26530元,最低是河北,仅有3977元;生均预算内公用经费支出最高是北京,为15945元,最低是海南,只有1039元;各经费的极差率分别为3.6、3.6、4.2、7.0、6.7、15.3,见表1。可见生均预算内经费支出、生均预算内公用经费支出和生均预算内事业费支出的东西部差异较大,将直接影响到专业建设投入的规模和强度,进而影响专业建设水平。

表1 2010年我国东西部高职院校各项生均教育经费情况

数据来源:《中国教育经费统计年鉴2011》。

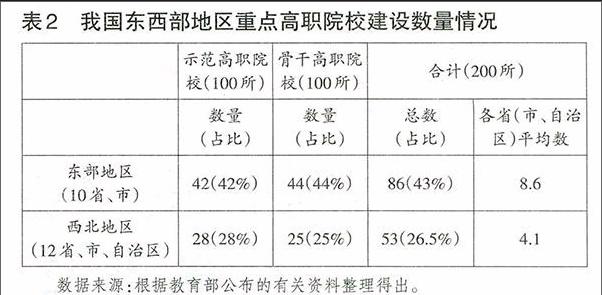

另外,从省域层面来看,我国东部省份高职院校发展也得到了国家财政的较大支持,这从“国家示范高等职业院校建设工程”及“国家骨干高等职业院校建设工程”实施的省域差别可见一斑。表2统计数据显示,东部省份上述两类重点高职院校建设数量平均是西部省份的2倍以上,而每所院校数千万元建设经费投入将在很大程度上增大东西部区域间高职院校已有专业建设水平的差距。

表2 我国东西部地区重点高职院校建设数量情况

数据来源:根据教育部公布的有关资料整理得出。

(二)教学过程保障的比较

师资与课程是专业建设的两个重要方面,研究发现,在这两个专业建设的过程性因素中,我国东西部高职院校同样呈现出明显差异。

对东西部示范性和骨干高职院校的师资队伍状况进行统计分析发现,高级专业技术职务教师所占比例东部为30%,西部为25.4%,相差4.6个百分点;硕士及以上学位教师所占比例,东部达到42.1%,西部为27.3%,后者相差14.8个百分点,特别是博士学位教师的占比,东部是西部的7倍。此外,从最能体现职业教育特点的师资建设来看,无论是具有“双师素质”教师的占比,还是“双师结构”中校外兼职教师的占比,西部地区骨干高职院校与东部同类院校相比,均存在一定差距。在决定学生培养质量的另一个重要因素——生师比方面,西部地区也低于东部地区的平均水平,见表3。

表3 我国东西部国家骨干高职院校师资队伍建设现状比较

数据来源:根据中国高职高专教育网公布的有关资料整理得出。

对2006~2010年我国高职院校国家精品课程进行总体分析发现,东西部地区存在明显差异。5年中,东部数量分别为62、97、120、113、126;西部数量仅为16、24、25、27、34。从数量上看,东部地区精品课程数量明显超出西部地区很多;从增长率上看,两地区均先下降后上升,在上升阶段,西部地区较快超过东部地区,其增长率自2009年以后超过东部地区,但比率相隔不大;由于东部地区精品课程基数大,因此这种增长率之差难以缩小二者数量上的差距。在二者的比值上,5年中,这一比值(倍数)呈现先上升后下降的趋势,但并没有实质性的缩小差距,一直保持在2.5倍以上,最高倍数达到3.8,见图1。

图1 我国东西部高职院校2006-2010年国家精品课程

建设情况

数据来源:中国高职高专网:http://www.tech.net.cn/web/list.aspx?cata_id=N073。

(三)专业建设成果的比较

本文采用的集中体现高职院校专业建设成果的典型数据包括:国家高等职业教育教学资源库建设主持单位情况,高职院校中国家级教学成果奖的区域分布,以及高职院校获得的重要科技项目情况。

在国家高等职业教育教学资源库建设方面,东西部地区的差异与上述相关比较的差异更为明显,主持该项目的高职院校绝大部分集中于东部。从2010和2011年的职业教育国家教学资源库立项情况来看,两年共有27个项目立项建设,共涉及29所高职院校的13个城市,其中东部地区高职院校立项24项,而西部地区仅获3项,表明东西部地区在品牌专业建设上存在较大差距。

2005年和2009年两届国家高等教育教学成果奖的数据统计表明,2005年高职高专院校获一等奖4项,其中东部和西部各1项;二等奖共21项,东部有13项,占比61.9%,西部仅1项,占比4.8%。2009年高职高专共获一等奖8项,东部、西部分别为5项和3项;二等奖共79项,共涉及高职院校85所,其中东部城市56所,占比65.9%,西部城市11所,占比仅12.9%。从两届获奖情况来看,获奖总数,尤其是在二等奖的获得情况上,东西部差距较大。在两届获奖数量中,东部地区占比均超过60%,而西部地区则均不超过15%,见图2。

图2 东西部高职高专院校获第五、六届高等教育

国家级教学成果奖对比图

数据来源:根据教育部国家级教学成果奖的公布材料统计分析而成。

承接国家和教育部项目是体现专业建设水平及师资水平的一个重要维度。从最近五年高职院校申报教育部人文社科研究课题情况来看,东西部高职院校的差距很大。近五年来,东部地区高职院校申报成功一般项目的数量较多,2013年达到44项,而西部地区高职院校申报成功一般项目的数量一直为个位数,2013年仅2项,二者差异明显。在变化趋势上,东部地区高职院校成功申报一般项目的总数持续增加,而西部地区高职院校成功申报一般项目的数量无明显变化,见图3。

图3 近五年东西部高职院校成功申报教育部人文社会

科学研究项目情况

二、对口支援促进高职院校专业建设的作用机制

对口支援是指由政府启动,在区域、行业乃至部门间建立起长期、稳定、相互协作的帮扶关系,利用支援方的物质财富和智力资源,促进受援方得到发展的一项援助制度。对口支援项目主要集中在师资、干部、学生、专业以及设备等五个方面。从专业建设层面进行分析,对口支援对于促进高职专业建设的作用主要体现在如下方面:

第一,促进受援高校教师能力提升,增强专业建设核心竞争力。教师是决定人才培养质量的关键因素,学校水平的差异很大程度上源于教师队伍整体水平的差异。高等职业教育对口支援对受援高校教师进行培训,双方学校互派教师,或是科技服务合作等措施,对于受援高校教师来说,是扩展专业知识、提高教学水平、提升科技服务能力的重要途径。受援高校教师整体水平的提升有助于更好地把握专业建设方向,实现教学内容的优化,更有效地开展教学工作,从而促进其专业人才培养水平的提高。

第二,促进受援高校行政人员素质提升,提高专业建设服务质量。行政职能部门人员素质高低对于直接的教育教学部门具有重要影响,能够通过影响专业设置的决策,改变专业投入的方向,以及制定对教师的评价政策等影响专业建设的水平。高等职业教育对口支援对受援高校的职能部门人员进行培训、交流和挂职锻炼,能够为受援高校带来新的管理理念、服务意识,提高受援高校行政管理人员的管理服务水平和科学决策能力,为专业建设水平的提升提供科学的理念支持和物质保障。

第三,促进学生共享外部优质教育资源,直接提升人才培养水平。高等教育发达地区和发展中地区的教育资源禀赋差异较大,发达地区的优质教育资源远多于发展中地区,因而发展中地区学生所享受到的优质教育资源要明显少于高等教育发达地区。高等职业教育对口支援能够通过联合招生、联合培养、就业合作等途径让部分教育发展中地区学生享受教育发达地区的优质师资等高等教育资源,也能够让受援高校享有支援高校的图书馆、网络课程等基础教育资源,提高优质教育资源的享有度,从而提升专业建设水平和质量。

第四,促进高职院校实践实训水平提升,优化专业建设实践环境。“职业化”与“技能性”是高等职业教育的最明显特征。为有效培养学生的专业技能,实践实训基地建设是专业建设中不可或缺的内容。在这一方面,对口支援不仅能够在一定程度上解决硬件的经费投入问题,同时,对于实践实训室建设的理念、实践实训师资的水平,以及实验实训室的建设运行等,对口支援都是一种有效的改进和提升路径。

三、高职院校专业建设过程中对口支援的改革建议

(一)明确政府、市场和社会各自的责任,建立多元主体参与的支援机制

对口支援是一项系统工程,需要充分发挥政府、市场和社会各自的优势。做好对口支援工作,既离不开政府的支持、规划和引导,也离不开市场在资源配置中的基础性地位。现代经济学研究成果表明,市场机制和政府机制是调节和推动现代社会经济发展的“两只手”,它们在各自领域内能成功地发挥资源优化配置的作用。对口支援政策的改进首先应该是政府、社会和对口支援的双方均在平等博弈的基础上合理表达自己的利益诉求,在法律、伦理与公德的基础上确定自己的责任。理想的政策框架和各方责任应该是:政府向西部发展中高职院校提供资源并向东中部示范性(骨干)高职院校购买学术服务,以扶持西部院校发展;社会监督政府与支援双方提出愿景,进行评价,然后对各方赋予政治收益;支援高校以市场机制向受援院校提供学术支持;受援学校结合社会需要和区域状况谋划发展方向并强化自身“造血”功能[3]。在高职院校专业建设过程中,政府主管部门、支援院校和专业、相应的受援对象,应按照上述方案科学确定各方责任,形成多元主体均能积极参与的对口支援机制,最大程度保障对口支援促进专业建设成效。

(二)建立政策执行的监督、评估与激励制度,提供对口支援的运行保障

为了使对口支援政策在高职院校专业建设中发挥最大效益,必须辅以相关的运行机制,具体包括:第一,有效的监督机制。在支援高校和受援学校建立对口支援相关事务公示制度,保证资金及设备等使用的透明度;建立畅通的反馈机制,确保信息的自由流动,实现双方的有效沟通。第二,科学的评估机制。针对对口支援项目建立动态评估机制,把有限资源用在有助于学校专业持续发展的地方,同时,通过评估明确项目成功的经验和失败的原因,以供其他同类项目借鉴及主管机构及时掌握相关信息,实现对援助项目的科学管理,从而逐步提高对口支援工作的质量。第三,多方共赢机制。高校对口支援政策在宏观上存在三种收益,即政治收益、经济收益和学术收益。要实现对口支援政策的可持续性,关键在于能否对支援高校进行补偿或提高与增加其收益范围。其理想模式应是政府、社会与对口支援双方都有收益,即政府因为促进教育公平而收获社会认同和公民认可,社会收获公平的高等教育环境,受援高校提升学术水平与经济收益,支援高校得到成本补偿和政治收益[4]。

(三)创新对口支援的理念、模式与机制,实现对口支援的长效与持续运行

当前高职院校对口支援中的政治动员性而非制度化、双方利益的非均衡性、支援方和被支援方的既定性都影响到对口支援的持续运行,为实现对口支援的持续性,创新高校对口支援的模式与机制尤为关键。第一,确立“协作发展”的对口支援理念。实现对口支援由政治动员向制度激励转变;实现支援目标、项目既定性向协商对接机制转变;培养对口支援双方的信任资本;建构协作领导机制,实现协作中的多元参与,推动互信协作局面的形成[5]。通过资源共享、要素整合、优势互补、互惠互利、合作共赢,促进支援高校与受援院校实现“协作性”发展之路。第二,实施“科教结合,协同创新”的运行模式。这一模式注重支援方与受援方的优势互补,互相取长补短。模式以“协同创新”为载体,联合校外的科研机构,把教育与科研资源有机结合,把各方优势聚集为一体,改变了过去“输血”方式的支援,不仅使受援高校专业受益,而且使支援高校扩大了“协同创新”的视野,是机制创新的对口支援模式[6]。第三,引入需求导向的对口支援机制。以受援高校专业发展的实际需求为导向,确定支援项目;以内涵建设为抓手,提高受援高校专业建设水平;以构建科学对口支援运行机制为依据,保障对口支援顺利开展,通过激发受援高校专业发展的内在需求,将受援过程从单纯的接受“输血”转化为自我“造血”,实现受援高校专业建设水平的有效提升。