经济视角:国家骨干高职院校建设项目的得与失

陈宝华

摘 要 对首批国家骨干高职院校办学经费进行深度分析和比较,并从经济视角分析骨干高职院校建设的得与失:得到更多办学经费,但院校行为更加靠近政府而远离市场。为此,提出相应建议:完善政府财政拨款方式,拓宽院校经费筹措渠道,搭建公平竞争平台。

关键词 经济视角;骨干高职院校;市场

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2014)19-0060-04

一、背景与现状

2006年,我国高职教育从规模扩张全面转入内涵建设阶段,教育部、财政部联合启动被喻为高等职业院校“211工程”的“国家示范性高等职业院校建设计划”。2010年,教育部、财政部在完成重点建设100所国家示范高职院校的基础上,新增100所骨干高职院校建设项目,继续推进国家示范性高等职业院校建设计划。2013年,首批国家骨干高职院校开始验收工作。列入首批国家骨干高职院校建设项目的高职院校共40所,目前在中国高职高专教育网上进行验收材料公示的有39所,公示材料上的数据比较具体和齐全的有37所。本文分析的数据主要来自这37所院校。

(一)经费收入总量分析

启动国家骨干高职院校建设项目,通过“中央引导、地方配套”的方式,有效推动了地方政府完善政策、加大投入,使各院校办学资金和办学条件有了很大程度的改善和提升。

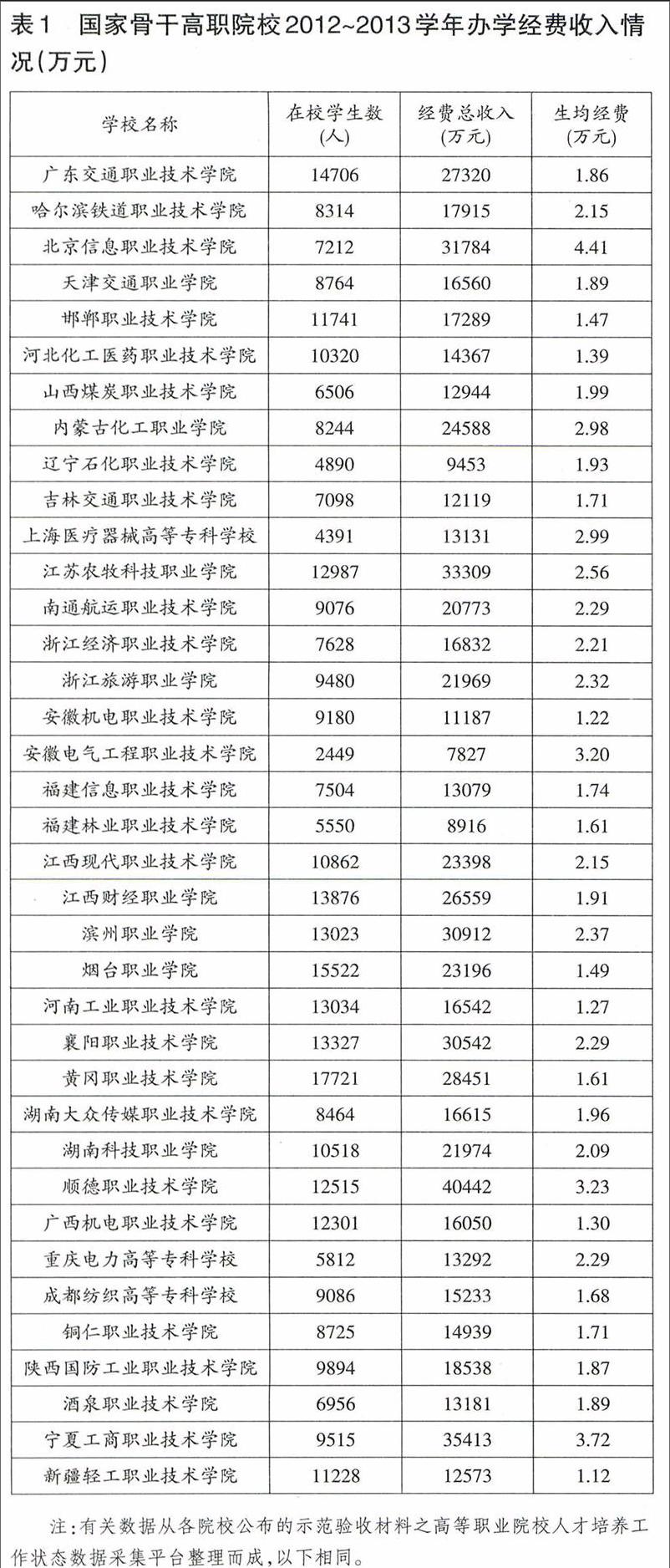

从表1可以看出,所有骨干高职院校2012~2013学年度的经费总收入水平普遍较高,37所院校总收入近73亿元,平均每所院校近2亿元;除3所未达亿元外,其他34所均有上亿元的收入,最高的顺德职业技术学院高达4亿多元。如果按照生均计算,37所院校的生均经费收入都在1万元以上,普遍超过首批国家示范性高职院校在2009年的水平,最高的北京信息职业技术学院达4.4万元。这说明政府支持骨干高职院校建设的相关教育、财政政策落实较好,投入大量的专项建设经费,有效加强了骨干高职院校的基础能力建设。

(二)经费收入来源结构分析

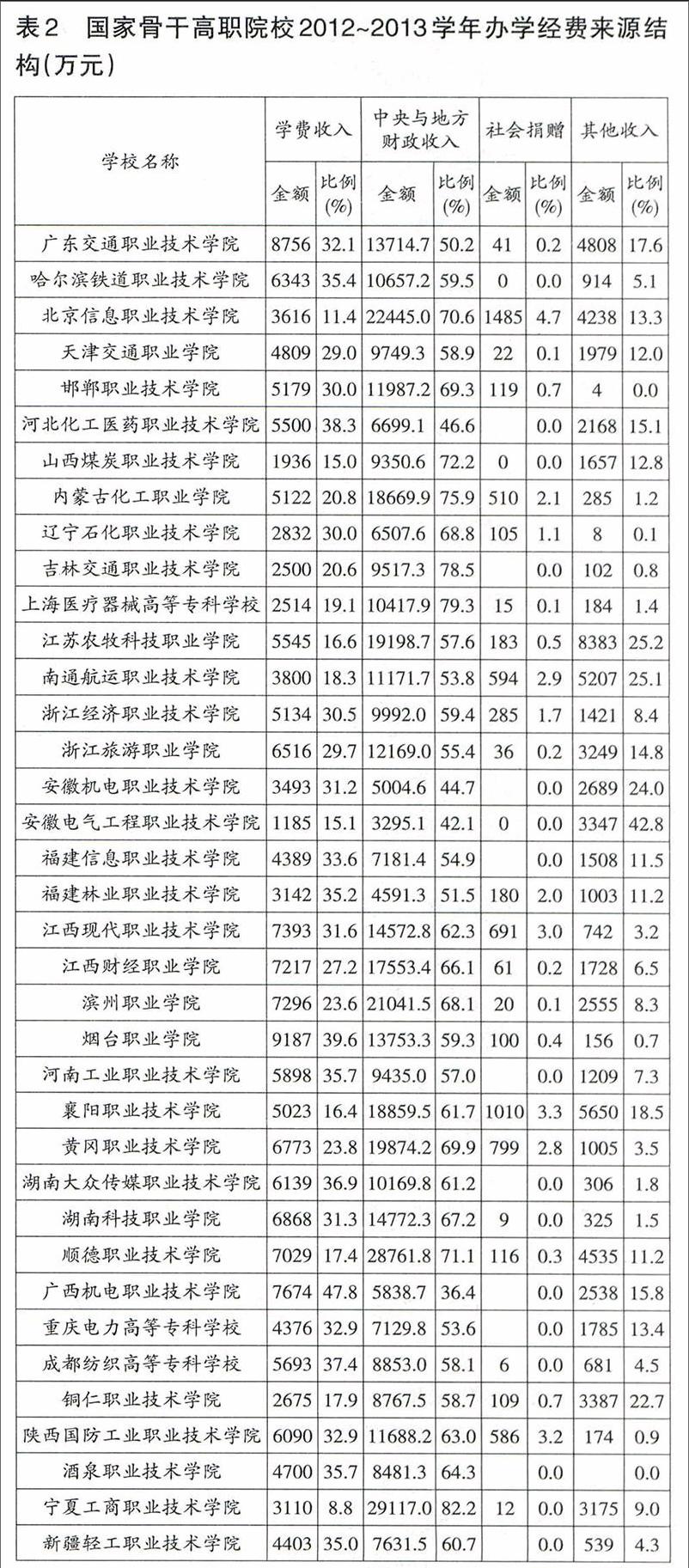

办学经费来源结构是指办学经费各个来源渠道在整个办学经费中所占比重。本次教育部要求骨干高职院校提供的验收材料,把经费收入划分为学费收入、财政经常性补助收入、中央与地方财政专项投入、社会捐赠、其他收入等五个方面。本文把财政经常性补助收入、中央与地方财政专项投入两项合并为中央与地方财政收入。

表2 国家骨干高职院校2012~2013学年办学经费来源结构(万元)

从表2可以看出,各骨干高职院校办学经费来源结构差异较大。在学费收入方面,广西机电职业技术学院最高,达47.8%,宁夏工商职业技术学院最低,为8.8%;在中央与地方两级政府财政方面,宁夏工商职业技术学院最高,达82.2%,广西机电职业技术学院则最低,为36.4%;其他收入方面,安徽电气工程职业技术学院最高,达42.8%,邯郸职业技术学院、酒泉职业技术学院则都为0%。

二、“得”与“失”的分析

(一)经费收入显著增加,办学条件明显改善

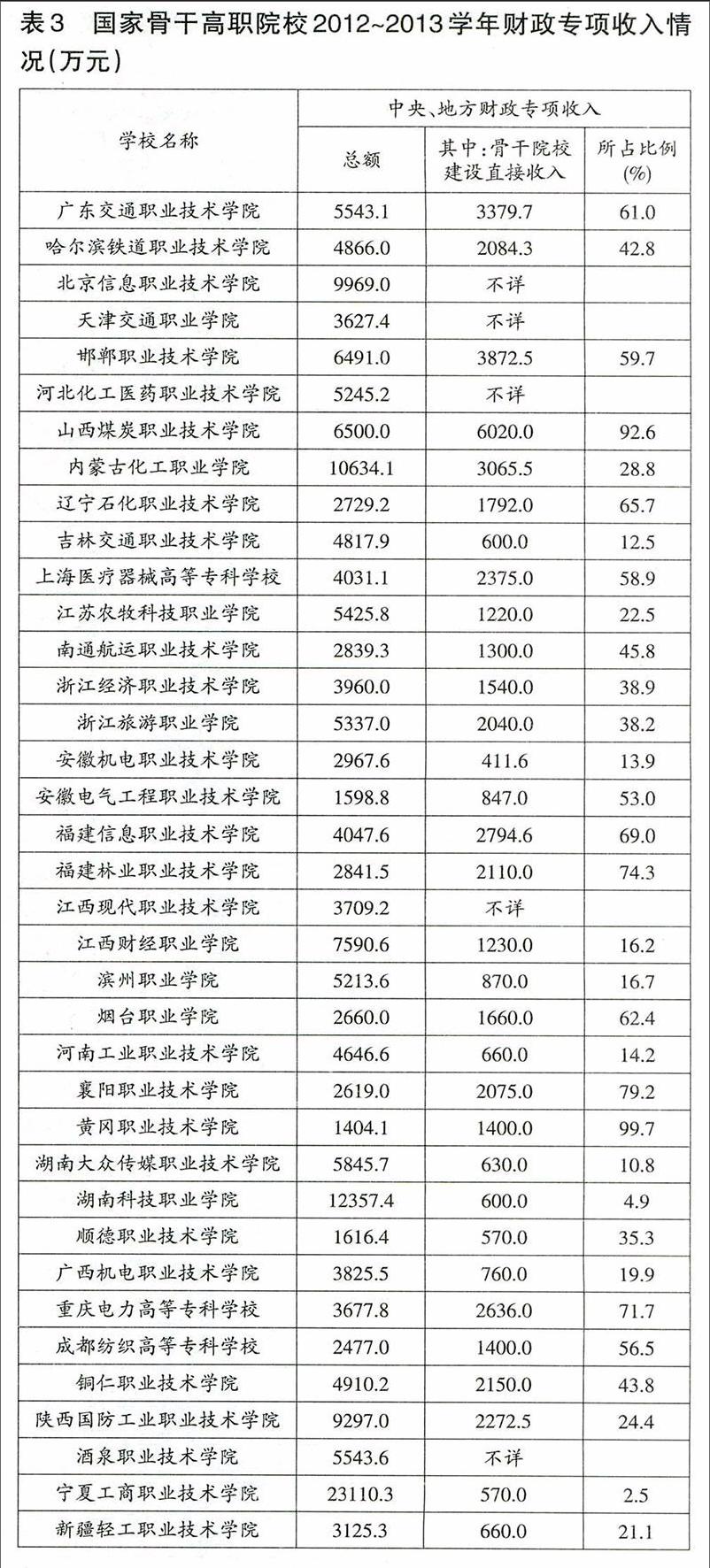

和许多高职院校一样,绝大多数骨干高职院校经过几年的扩招,办学经费和条件都非常紧张。通过国家骨干高职院校项目建设,最为直观和明显的变化就是院校办学经费收入得到显著增加,办学条件得到明显改善。从表3可以看出,除5所院校数据没显示外,其他32所骨干高职院校在2012~2013学年至少共获与骨干院校建设直接相关的中央与地方两级政府财政专项投入5.6亿元,平均每所院校1700多万元。对骨干高职院校来说,这些收入是参加骨干高职院校建设的额外收入,不参加项目建设,就不会获取。中央通过专项投入,带动地方政府加大投入,使骨干高职院校获取大量办学经费,直接促使院校加大在基础设施设备、实习实训基地、师资队伍建设、专业人才培养模式改革等方面的投入,有效改善办学条件。

(二)财政经费到账方式有欠缺,使高职院校行为更加靠近政府、远离市场

“支付经费的手段对高等院校及其内部行为者的行为也有着重要影响”[1]。也就是说,高等院校获得经费的方式决定高等院校的行为。如果经济决策由政府控制,那么高等院校的行为就会按照政府的意志执行;如果高等院校有能力负担全部经费开支中的大部分独立经费来源,那么其行为就享有更多自由。纵观骨干高职院校建设项目的运作方式,虽然具有一定市场调节因素,但政府色彩更加浓厚。无论是政策层面,如项目的目标、任务、主要内容和验收指标等,还是操作层面,如申报立项、建设过程监控和项目验收程序等等,都突显政府的主导意愿。或许为了申请立项,或许为了项目验收,骨干高职院校的行为必须紧紧围绕政府的主导意愿展开。然而,高职教育的最大特色是“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合的发展道路”,高职院校应该对经济社会的变化保持高度“敏感性”,并不断做适当的调整予以面对。因此,骨干高职院校建设项目不仅没有提升院校的办学能力,彰显高职特色,反而促使院校不断靠近政府,远离市场,降低社会“敏感性”。从表2中可以看出,骨干高职院校其他收入所占比例普遍不高,恰好证明了这点。也有学者认为,与骨干高职院校建设项目同样运作方式的国家示范校建设,同样未能有效提升校企合作的办学水平,甚至可能因学校的努力程度不足而呈下降趋势[2]。

三、思考与建议

(一)完善政府拨款方式

贴近市场是高职院校的最大特色,也是其生命线,这是政府、院校以及学术界的共识。从经济视角上看,能否处理好政府与高职院校的财政拨款方式,是高职院校能否适应市场要求的前提。因此,建立一个类似香港、英国的“大学教育资助委员会”,把其作为处理政府、学校、市场的运作及其相互关系的中介组织显得尤为必要。通过中介了解各方需要,缓冲各方矛盾,变政府与学校的直接关系为间接关系,既维护高职教育发展的本性,又满足政府和市场的要求。同时,也可以借鉴国外通过市场竞争和公开招标的方式来协调政府与高职院校的关系,使政府资金的运用更有效率,高职院校更加贴近市场、服务社会。

(二)拓宽经费筹措渠道

从经济视角上看,考察一所高职院校是否突显贴近市场的特色,关键指标不在于校外实训基地数量、双师型教师比例等等,而在于其办学经费筹措渠道与能力。某种程度上,高职院校自筹经费占总体办学经费的比例是评判一所高职院校是否与市场深度融合、办出高职特色的刚性标准,也可以作为政府为鼓励高职院校融入市场而进行财政倾向扶持资助的最重要依据之一。因此,高职院校必须有市场化理念,加强自身在市场中的竞争能力,促使更多教师与企业开展技术合作,与社会深度融合,以拓展经费筹措渠道,获取更多办学经费[3]。

(三)搭建公平竞争平台

“政府推动、市场引导”,充分发挥市场机制作用,构建现代职业教育体系。为此,应该从经济视角,反思“骨干高职院校”、“示范高职院校”建设项目的利与弊,摒弃原有的“钦定”思路,不要去规定“谁不能升格”、“谁应该转型”,而是搭建一个公平竞争的平台,激发高等院校发展活力,引导其贴近市场、服务社会,从而有效提升高职教育的办学质量和社会声誉。政府的作用是“推动”,而非“牵动”。应该允许“示范校”、“骨干校”把好的办学理念、好的经验带到现代职业教育体系建设中,互相借鉴、互相竞争,共同促进具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系建设。