超循环理论视角下的信息资源再生研究 *

何向阳,熊才平,张文超,谢耀辉

(1.湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201;2.华中师范大学 教育信息技术学院,湖北 武汉 430079)

超循环理论视角下的信息资源再生研究*

何向阳1,2,熊才平2①,张文超2,谢耀辉2

(1.湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201;2.华中师范大学 教育信息技术学院,湖北 武汉 430079)

Web2.0极大地丰富了用户参与信息资源建设的渠道,资源使用者在获取网络信息资源的同时,可以通过Web2.0平台对该资源进行评论和补充,形成新的再生资源。该文应用现代生物进化论中的超循环理论,研究信息资源再生过程中不同立场信息资源之间的相互影响,信息资源再生过程中不同立场资源的进化机制,以及信息资源再生的阶段,有助于深入把握信息资源再生的演化机理,优化网络信息资源的再生效果。

资源再生;超循环;演化

一、引言

网络应用已经从Web1.0时代进入Web2.0时代,Web2.0允许人们发布、共享和管理信息,提供了沟通和协作的新途径。Web2.0的出现不仅是网络服务方式的发展,同时也是网络信息资源建设模式的变革,其重要特征就是用户生成内容(UGC,Users Generate Content)的出现和迅速增长[1]。用户生成内容在网络中已经占据了非常重要的地位,DCCI(互联网数据中心)发布的数据显示,2010年6月,用户生成内容的流量超过了网站专业制作的内容流量[2];而根据每日更新的全球点击量最大的网站排行榜,Facebook、Youtube、Wikipedia、Twitter等以用户生成内容为主的网站的每日点击量也处于排行榜的前列。用户生成内容不仅是用户参与的结果,同时也是实现虚拟社区经济价值的关键所在[3]。

用户生成内容的发展带来了教育信息资源建设模式的变革。教育信息资源已经从以视听教学技术为代表的传统教育信息资源阶段,经历了以计算机网络和数据库技术为代表的静态教育信息资源阶段,现在正逐步进入以Web2.0技术为代表的动态网络教育信息资源阶段。在动态网络教育信息资源阶段,由于Web2.0允许人们发布、共享和管理信息,用户不仅可以同步共享网络信息资源,还可以参与到网络信息资源的建设过程中来,实现信息资源的双向动态发展[4]。在动态网络教育信息资源阶段,我们将用户在浏览网络信息资源过程中产生新资源的过程称之为网络信息资源再生[5]。网络信息资源再生过程是信息资源在被利用的过程中不断得到补充和完善的过程,是信息资源动态发展的过程。网络信息资源再生使普通资源利用者可以参与到信息资源的建设过程当中,实现网络信息资源利用者们跨越时空的思想碰撞与交流[6]。信息资源再生不仅解决了信息资源的独占性和单向性问题,同时也将资源建设过程与利用过程相结合,使网络信息资源在利用和建设的过程中实现了循环发展。

信息资源再生是一个复杂适应系统,是一个超循环过程,是不同立场资源的相互作用与共同进化过程。在信息资源再生的过程中,不同用户的观点相互影响,共同发展,在循环发展的过程中实现资源的序化和内容的完善。超循环理论最初见于生物学领域,近来被广泛应用于社会经济、管理领域。超循环理论关注组织内各单元间的相互作用机制及系统的有序进化过程,信息资源再生过程与资源演化机制与超循环理论不谋而合。从超循环理论出发对信息资源再生的过程进行研究,有助于深入把握信息资源再生的演化机制,明晰网络信息资源再生过程。

二、超循环理论

超循环理论是由德国生物学家艾根(M Eigen)提出的一种有关生命起源的自组织理论,认为从化学演化向生命演化的过渡是分子自组织的过程,通过这个过程,非生命物质依靠复杂的超循环结构实现了向生命物质的质的跨越。超循环理论认为循环可以划分为反应循环、催化循环和超循环[7]。反应循环是与物理化学反应以及相对简单的生化反应相联系的较为低级的循环系统,反应循环的产物以线性方式增长;催化循环是将反应循环亚单元循环地联结起来组成的循环,催化循环的产物以指数方式增长;超循环是多个催化循环相互联合构成的循环系统,它的产物具有生命系统的第三种特性——突变性。按照艾根的论证,生命系统的演化是以超循环结构的形式,通过个体的复制、突变和选择机制实现的[8]。

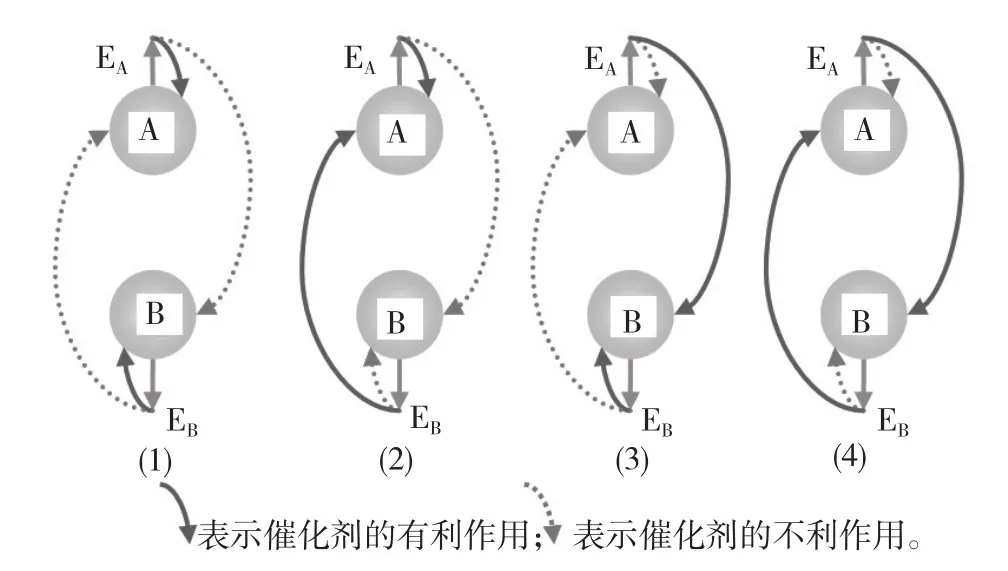

如图1所示,图中A和B分别代表两个组织,EA和EB代表组织创造的催化产物,催化产物的作用可以划分为两类:有利的催化作用和不利的催化作用。在图1(1)中A所产生的催化产物EA有利于A不利于B,B所产生的催化产物EB有利于B而不利于A,其结果是两个组织之间竞争激烈,虽然有可能有短暂的和平状态,但是其最终结果只能有一个竞争者存在,到底是哪一个竞争者能够存活下来是一个随机的过程。在图1(2)中A所产生的催化产物EA和B所产生的催化产物EB都是有利于A不利于B,其结果是A生存下来,B消亡。在图1(3)中和图1(2)中类似,但是结果是A消亡而B生存下来。在图1(4)中A所产生的催化产物EA不利于A有利于B,B所产生的催化产物EB不利于B而有利于A,其结果是两个组织之间相互依存,以超循环组织方式稳定共存。在形成二元的超循环结构以后,超循环将不可避免地通过突变方式向多元的超循环结构生长,二元超循环会扩大为三元超循环,并逐步发展形成多元的超循环。

图1 生命系统的超循环理论

在研究生命系统演化超循环现象的基础上,艾根发现[9],包括自然系统和社会系统在内的所有系统,也是依赖超循环结构向前发展的。

三、教育信息资源再生系统是超循环系统

在教育信息资源的再生过程中,不同教育信息资源之间的相互影响不可避免。教育信息资源中不同立场的内容作为基本组织,对教育信息资源的再生过程进行分析。在教育信息资源再生过程中,某一立场再生资源对其他立场教育信息资源的内容可以划分为四种:对再生资源内容进行赞扬,对其他立场内容进行谩骂,正确与错误再生信息内容的相互影响和不同立场内容的理性分析。对再生资源内容的赞扬是一种弱作用,对教育信息资源再生的影响几乎可以忽略。因此可以将教育信息资源再生过程中,某一立场教育信息资源所产生的催化产物对其他教育信息资源再生的影响划分为三种:攻击谩骂与理性思维的相互影响,正确观点和错误观点的相互影响,不同立场观点的相互影响。

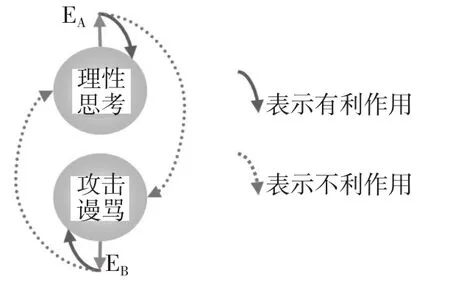

(一)攻击谩骂与理性思维的相互影响

攻击和谩骂行为是一种非理性思维,攻击谩骂会阻碍网络交往的顺利进行。从超循环理论来看,在网络交往的过程中谩骂所产生的催化产物会抑制网络交往的进行,同时网络理性交流所产生的催化产物会抑制攻击谩骂的产生,因此教育信息资源再生过程中攻击谩骂和理性思维的关系可以用下页图2来表示。在下页图2中可以看到,理性思维所产生的催化产物EA有利于理性思维的发展却不利于攻击谩骂行为的发展,同样攻击谩骂行为所产生的催化产物EB有利于攻击和谩骂行为的发展却不利于理性思维的发展。其结果是理性思维与攻击谩骂行为之间组成的将是处于不稳定的竞争激烈状态下的系统,动态演化的结果将是其中的某一个竞争者通过自我不断强化并生存下来,而另一个竞争者将逐渐走向消亡。按照超循环理论,到底是理性思维还是攻击谩骂行为会占据上风并保存下来则完全是一个随机的过程。理性思维和攻击谩骂行为二者之间的力量对比和后续力量强化将是决定系统演化方向的最终力量,如果在教育信息资源再生过程中能够抑制攻击谩骂行为的发生,那么系统演化就会向理性思考的方向发展;如果不能抑制攻击与谩骂行为,那么交流过程将转向攻击与谩骂行为。

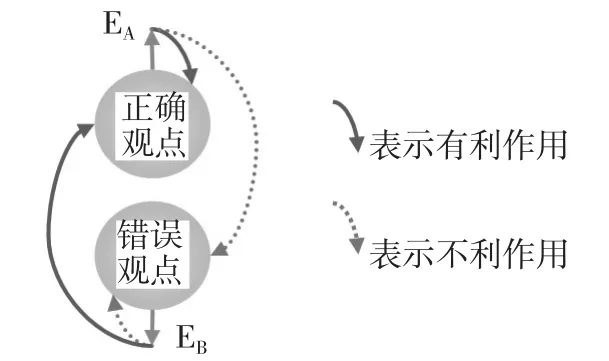

(二)正确观点与错误观点的相互影响

在认知发展的理性思维过程中存在一种情况,就是交互双方一方是一种真实或正确的观点,另一方由于主观或客观的原因采用的是一种错误的或是不实的观点。温伯格提出,解决“信息过载”的问题不是去减少信息,而是去获得更多的信息[10]。因此对于正确立场来说,不断增加的信息为其发展提供了基础,由于其信息来自于事实,学习者的不断论证过程就是其自身发展的过程;对于由于误解而产生的错误内容,随着资源的发展和信息的增加,学习者会逐渐发现其中存在的误解,让内容从错误向正确方向发展;对于人为故意误导的内容来说,由于其故意曲解内容,无法与其他内容进行印证,因此在不断的发展过程中其破绽会越来越多,其过程也有利于正确内容的发展而不利于错误内容的发展。因此,对于正确观点与错误观点在教育信息资源再生过程中的影响,从理性认知的角度来看,正确观点的催化产物有利于自身内容的进一步发展,并且抑制错误观点的内容发展;错误观点内容的催化产物不利于自身内容的进一步发展,而有利于对立观点的发展,其过程可以用图3来表示。系统运行的结果将是正确观点得到不断发展并逐渐强大,而错误观点将走向消亡。

图2 攻击谩骂与理性思考的关系

图3 正确观点与错误观点的关系

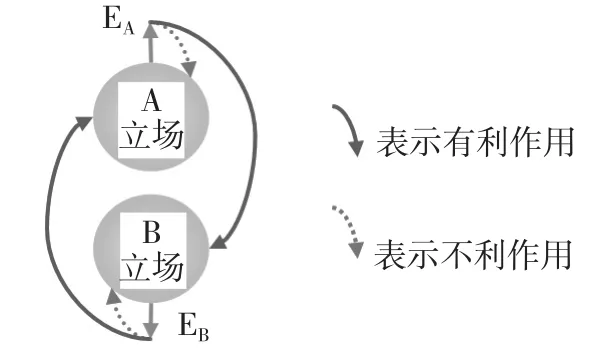

(三)不同立场观点的相互影响

在教育信息资源再生的学习者评论过程中,当处于不同立场参与双方对问题进行分析的过程中,参与双方只是看待问题的立场上存在差异,并不存在谁对谁错的问题。但是在双方的讨论过程中,不同立场也会对其他立场的教育信息资源再生产生影响,这种影响主要体现在两个方面:一是某立场的成功经验会成为另一立场的模仿对象和参考物,为其他立场的教育信息资源内容发展提供参考;二是对于其他立场问题的批评为该立场的进一步发展提供了指导和方向,让该立场的内容可以进一步进行结构优化和内容完善。这样在教育信息资源再生的理性状态下,不同立场的内容所产生的再生资源的催化产物EA和EB都是有利于其他立场的教育信息资源的发展(见图4)。教育信息资源发展的双方之间相互依存,以超循环组织方式稳定共存,并将不可避免地通过突变方式向多元的超循环结构生长。在这种情景下教育信息资源的再生过程不仅会逐渐走向有序,还会因为学习者的参与而逐渐走向分化,形成新的资源再生点。

图4 理性思考下不同立场教育信息资源的关系

四、教育信息资源再生循环与再生资源质量提升

野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)等提出的SECI模型是关于知识创造和知识管理的一个重要理论,该理论认为在组织中,伴随着组织的运动,知识则沿着“社会化(Socialization)”“外部化(Externalization)”“组合化(combination)”和“内部化(Internalization)”的路径循环往复、螺旋式上升[11]。教育信息资源的再生过程同时也是知识创造和知识管理的过程,学习者角色在资源建设者和资源利用者之间进行相互转换的过程中,也存在社会化、外部化、组合化和内部化等过程,学习者既承担了资源建设者的角色,同时也拥有资源利用者的角色。在这一过程中不仅实现了内隐知识与外显知识的转化,同时也实现了不同学习者知识的利用与结合。从教育信息资源再生来看,在社会化、外部化、组合化和内部化等过程中实现了知识数量的增加和质量的自我改进,体现在教育信息资源内容增加、资源积累、内容序化和资源的淘汰上,而在资源增加的过程中,资源从版本1开始不断进化,实现内容升级与版本提升,其过程可以用下页图5来表示。

下页图5中最上面显示了教育信息资源再生的基本过程。根据知识能否清晰地表述和有效地转移,可以把知识分为显性知识(Explicit Knowledge)和隐性知识(Tacit Knowledge),显性知识是可以清晰表述和有效转移的知识;隐性知识也称之为缄默知识,是指那些平时我们所意识不到但却深刻影响我们行为的知识,相当于中国古人所说的“只可意会不可言传”的知识,缄默知识只能通过人们的感官或直觉获得[12]。教育信息资源再生的过程同时也是知识创造和管理的过程,包括社会化、外部化、组合化和内部化四个方面,所涉及的知识既包括显性知识,也包括隐性知识。社会化是隐性知识转化为隐性知识的过程,是一个在共享经历中建立隐性知识的过程;外部化是隐性知识转化为显性知识的过程,是隐性知识用隐喻、类比、概念和模型等显性化范式进行表达的过程;组合化是显性知识之间的组合,是显性概念组合化和系统化的过程;内部化是显性知识转化为隐性知识的过程,是显性知识形象化和具体化的过程。在教育信息资源再生的过程中,学习者在上述知识加工过程中实现了教育信息资源建设者和教育信息资源利用者双重角色的转变,并且上述四种知识加工过程是一个循环往复的动态过程,四种行为相互结合,共同组成了教育信息资源的再生。

学习者在知识增长和知识管理的过程中实现了教育信息资源的再生,即教育信息资源数量的增长和内容的丰富。教育信息资源的再生包括四个过程:教育信息资源的积累、教育信息资源的增加、教育信息资源的序化和劣质教育信息资源的淘汰。教育信息资源再生的过程是资源不断进行积累的过程,是不同学习者的知识内容堆积的结果,不同立场、不同经历的学习者将自己所拥有的信息资源聚集在一起,形成新的教育信息资源整体。在教育信息资源的积累过程中,不断有新的信息资源加入,实现了教育信息资源内容的增加。这种资源的增加不仅是现有学习者的隐性知识和显性知识的社会化、外部化、组合化和内部化的过程,同时更包括随新学习者的增加所带来的新资源的加入。朱婷[13]将信息的有序性定义为:在物理层面上是指按照一定规则排列而成的时间、空间或时间—空间结构;在认知层面上是指按照一定规则排列而成的符合学习者体验需求的功能结构。在教育信息资源的积累过程中资源的序化非常重要,序化使得再生资源逐渐由零散状转化为一个有机整体,并且在教育信息资源再生的过程中实现内容深化和质量提升。在教育信息资源序化过程中不仅有教育信息资源的增加,一些劣质教育信息资源,例如虚假教育信息资源、错误教育信息资源等等,由于超循环的作用,在学习者的交流与资源的序化过程中,将被淘汰出去,实现了教育信息资源的自动选择。

在教育信息资源的积累、增加、序化和淘汰的过程中,再生资源的内容实现了增长,在量变的基础上将产生质变,实现再生资源版本的提升,进化为再生资源版本2,再生资源版本3等并不断延续下去。再生资源的版本提升过程首先体现在内容的增长上,图5中再生资源所占容积大小代表了再生资源数量的多少,从图5中可以看到,随着版本的提升,再生资源内容不断增加,容积不断扩大。除了数量的增加外,再生资源的版本提升更体现在内容质量的变化上,在再生资源版本提升过程中会有标志性的新资源加入,这些标志性新资源的加入能够将该版本的教育信息资源与前面的教育信息资源区别开来,并引发再生资源内容的结构变化和质量的显著提升。

五、教育信息资源再生阶段分析

(一)教育信息资源再生的三个阶段

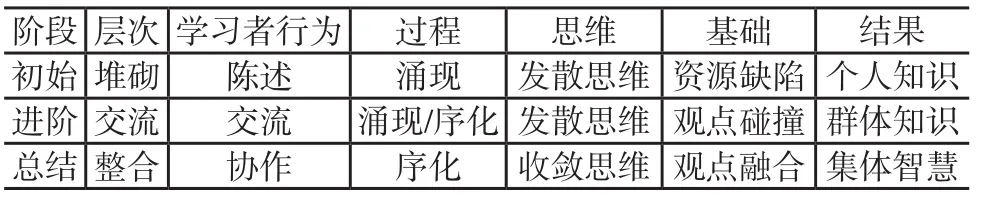

结合超循环理论,在教育信息资源再生过程中按照学习者参与程度与学习者交互深度,大致可以将教育信息资源再生过程划分为初始阶段、进阶阶段和总结阶段,对应于三个不同的层次:堆砌层次、交流层次和整合层次。在不同阶段中的学习者行为、资源增长过程和学习者思维特性等都存在差异。教育信息资源再生过程的不同阶段可参见下表。

教育信息资源再生阶段比较

教育信息资源再生的初始阶段,也是教育信息资源再生的原始积累阶段,属于较低的简单教育信息资源堆砌层次,是学习者填补新资源的阶段。在这一阶段中学习者利用教育信息资源反馈平台,对原始资源以发表评论和增补资源的方式来进行。在初始阶段,教育信息资源再生的标志性成果是学习者的积极参与,将自己的信息素材与直观观点表达出来。初始阶段类似于创新推广过程,由于学习者使用量的几何级数增长,教育信息资源的增长会出现涌现现象。在初始阶段,成功的教育信息资源增长采用头脑风暴的方式,学习者把自己所有的信息素材添加到网络教育信息资源当中。在初始阶段,教育信息资源再生的基础是原始资源的缺陷,即原始资源的内容老化、内容错误和内容不完备性;教育信息资源再生的结果是个人知识的积累,这种个人知识的积累依然是单纯的资源共享过程,学习者行为体现在陈述自己的观点和展现自己所掌握的信息素材上。

教育信息资源再生的进阶阶段是一种交流与合作阶段,在进阶阶段,学习者不再是简单地堆砌自己的观点和资源,而是通过学习者之间的相互交流来对别人和自己的观点进行整理。在进阶阶段,学习者不仅需要提出自己的观点,还需要为自己的观点提供依据支撑,在交流活动中发现自己论述存在的问题,通过交流来优化自己的论述。在进阶阶段学习者依然采取的是发散思维,在资源再生过程中涌现现象依然是非常重要的内容,但是序化过程开始出现。这种序化是学习者在外部环境支持下对自己论述的一种序化过程,即通过同化或顺应将他人观点中有用的内容吸收到自己的认知体系当中来,实现自己认知结构的优化。在进阶阶段教育信息资源增长的基础是学习者之间的观点碰撞,教育信息资源再生的结果从原来的个人知识积累转化为群体知识的融合,不同学习者之间会通过观点交流形成小群体。

教育信息资源再生的最终阶段是总结阶段,也是一种基于整合层次的教育信息资源再生阶段。在这一阶段中,学习者之间开始进行对话和协作,实现了不同观点的和平共处。虽然不同的学习者依然有不同的立场,但是不同立场的双方之间哪一方也没有能力说服另一方,只能以客观的态度形成不同立场、不同观点内容的和平共处。在总结阶段,由于学习者间的协商和对话,学习者思维开始从发散走向收敛,过程从涌现走向序化,实现不同立场内容的逐渐融合,教育信息资源再生的结果也从群体知识转向集体智慧,教育信息资源再生的产物是学习者共同思维的结晶。与传统教育信息资源不同,再生资源虽然是集体智慧的结晶,但是这是一种容纳了不同立场、不同观点的集体智慧结晶,在再生信息资源中不仅资源内容丰富,看待问题的观点与分析问题的立场也各不相同。

(二)对三个阶段的理解

从教育信息资源再生的三个阶段我们应当认识到,并不是所有的教育信息资源再生过程都能够发展到总结阶段,这与学习者的参与有密切的关系。在教育信息资源再生的过程中需要不同的学习者来参与,只有不同文化背景、不同知识结构学习者的积极参与才能实现教育信息资源再生中的涌现现象,让不同的学习者以发散思维来实现教育信息资源的再生。同时只有学习者的多次参与才能实现教育信息资源再生向后两个阶段发展,因为只有通过学习者的交流、观点的碰撞和学习者之间的协作才能实现教育信息资源的序化,才能将教育信息资源再生从简单的观点和资源的堆砌转向内容的整合。在教育信息资源再生的过程中,如果学习者只是作为过客匆匆而过,那么学习者与学习者之间的交流将无法进行,教育信息资源再生的后两个阶段也就无从谈起。

同时,虽然我们将教育信息资源再生划分为三个阶段,但是在教育信息资源再生的过程中,三个层次的学习者活动可能同时并存,在学习者协商的过程中也可能有简单的教育信息资源添加过程。而且,教育信息资源的再生过程可能会重复动态进行,例如经过一个循环后,原有学习者在认知上达到共识,知识结构上也趋同,形成了一个稳定的知识体系结构。但是随着大批新学习者的加入,可能会引发新的认知结构冲突,让教育信息资源再生过程重新开始。而且信息资源的再生过程是与学习者的学习过程紧密结合在一起的,学习者在学习的过程中从资源掌握出发,在对信息进行识记的基础上需要进行信息的理解与掌握,通过意义建构来完成整个学习过程。用户参与教育信息资源再生的过程也是学习者的有意义学习过程,在再生信息资源的序化过程中学习者实现了对不同立场、不同观点信息资源的意义建构。

六、结束语

Web2.0带来信息资源建设模式的变革,用户参与信息资源建设已经成为信息资源建设模式变革的重要趋势。在信息资源再生过程中,学习者的积极参与实现了信息资源再生,在信息资源再生过程中不同学习者提供的资源之间相互影响:攻击谩骂行为会制约理性思维,正确观点将取代错误观点,而不同立场观点之间的内容将共存并走向分化。结合超循环理论,分析表明:信息资源再生过程并不是一个简单的资源积累的过程,在信息资源再生的过程中实现了内容的增加、序化、积累和劣质信息资源的淘汰,在信息资源再生的过程中实现信息资源质量的提升。依据学习者的参与程度,可以将信息资源再生划分为若干个阶段和层次。相关研究有利于从理论上对信息资源再生过程进行研究,完善信息资源再生理论,同时对于指导信息资源再生、优化再生资源利用具有积极的指导意义与参考价值。

[1]George C.and J.Scerri.WEB2.0 and User-Generated Content: legal challenges in the new frontier[DB/OL]. http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2007_2/george_scerri/george_scerri.pdf,2010-11-02

[2]Dcci. 用户产生内容流量首超专业制作 Web2.0仍受困盈利模式不清晰[DB/OL].http://finance.sina.com.cn/roll/20100728/07588376339.Shtml, 2010-11-02.

[3]Hagel J I, Armstrong A. Net gain: Expanding markets through virtual communities[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1997.

[4]刘丽君,熊才平,何向阳.网络环境下教育信息资源动态发展利用研究[J].远程教育杂志,2011,(5):83-88.

[5]何向阳,熊才平,郑娟.论网络信息资源的再生与利用[J].电化教育研究,2013,(4):47-52,58.

[6]熊才平,何向阳,吴瑞华.论信息技术对教育发展的革命性影响[J].教育研究,2012,(6):22-29.

[7][9]艾根M,舒斯特尔P.超循环论[M].上海:上海译文出版社,1990.

[8]徐向紘,顾新建,陈子辰.基于网络制造的仿生自组织协同进化[J].系统工程理论与实践,2002,(2):42-48.

[10]Linda Stone.Continuous Partial Attention[DB/OL].http://threeminds.organic.com/2006 /06/continuous_partial_attention.html,2013-06-05.

[11]Nonaka I, Toyama R, Konno N. SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation[J]. Long Range Planning,2000,33(1): 5-34.

[12]何向阳,祁玉娟.缄默知识视阈下的教师信息素养培养[J].教学与管理,2007,(6):27-28.

[13]朱婷.情报学中的序性结构初探——以Web2.0下的分众分类为例[J].图书情报知识.2008,123(3):7-12.

何向阳:博士,副教授,研究方向为教育信息化、信息技术与教育均衡发展(sunhexy@163.com)。

熊才平:博士,教授,博士生导师,研究方向为教育技术学、教育管理与政策、教育信息化、信息技术与教育均衡发展等(cpxiong@163.com)。

2013年10月31日

责任编辑:马小强

G434

A

1006—9860(2014)02—0054—06

* 本文系国家自然科学基金“基于网络的教育资源配置方法、路径与绩效评价研究”(项目编号:71273108)、全国教育科学规划教育部青年课题“Web2.0环境下教育信息资源建设模式变革研究”(项目编号:ECA120340)和湖南省社科基金“网络再生教育信息资源生态发展与利用研究”(项目编号:11ybb175)的阶段性成果。

① 熊才平为本文通讯作者。