我院174份药品不良反应报告分析

王少兵,余云霓,马新国,雷凌(荆州市第二人民医院药剂科,湖北 荆州 434000)

我院是一所二级甲等综合性医院,为执行新的《药品不良反应报告和监测管理办法》,2013年医院加大了ADR监测工作力度,ADR报告数量迅速上升10倍左右,其报告质量也有很大的提高。为了解本院ADR发生的情况及影响因素,现就我院2013年上报的174份ADR报告进行回顾性分析,为临床合理用药提供参考,提高患者用药安全。

1 对象与方法

通过整理我院2013年1至12月份收集的174例ADR报告,对报告中的相关信息按患者性别、年龄、引起ADR的药品种类(参照第17版《新编药物学》分类目录)、ADR累及器官或系统及临床表现(依据《WHO药品不良反应术语集》定义)等,应用Excel软件进行分类统计和分析。

2 结果

2.1 ADR关联性评价

174例ADR报告按WHO六级评价标准分类,肯定28例、很可能107例、可能39例。全部报告均已通过药品不良反应监测网络上报国家药品不良反应监测中心。

2.2 ADR报告人员职业和科室分布

ADR的报告者中,医生上报117例,护士上报52例,药师上报5例。全院27个临床科室除手麻科、重症监护室与影像学科外,其余各科室均有上报,涉及面广;但以呼吸内科26例(14.94%)、急诊成人科22例(12.64%)、儿科19例(10.92%)居前三位。

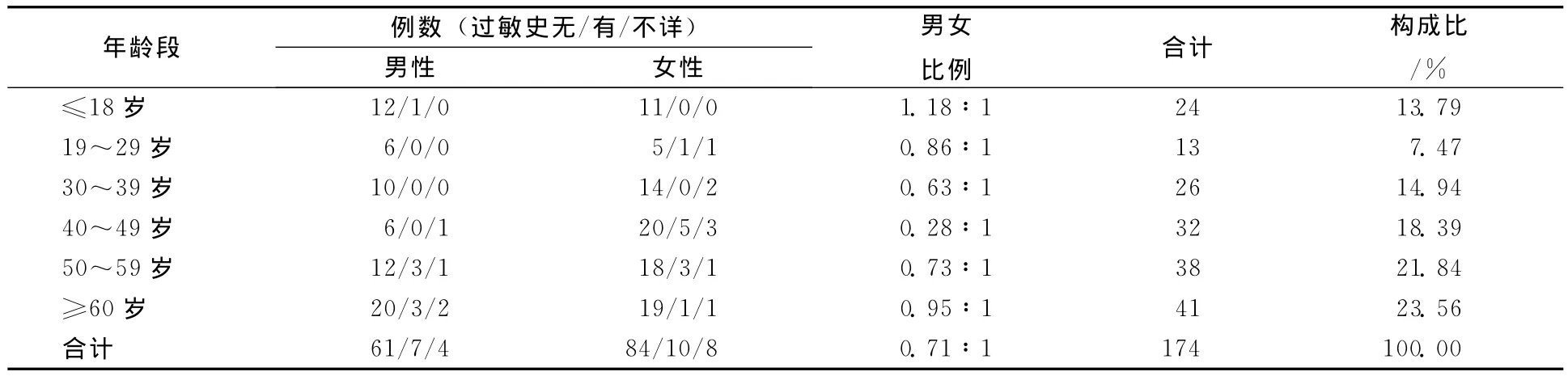

2.3 年龄与性别分布

174例ADR患者中,男性72例,女性102例,女性远多于男性,男女比例为0.71∶l。患者年龄从5个月到83岁,显示各年龄段人群均可发生ADR,但50岁以上人群所占比例最大,达45.40%。ADR患者中,既往有药物过敏史的男性占比为9.72%(7/72),女性占比为9.8%(10/102),基本一致,但男女性别比为0.7∶1。引发ADR患者的年龄与性别及有无过敏史分布见表1。

表1 ADR患者的年龄、性别与过敏史分布

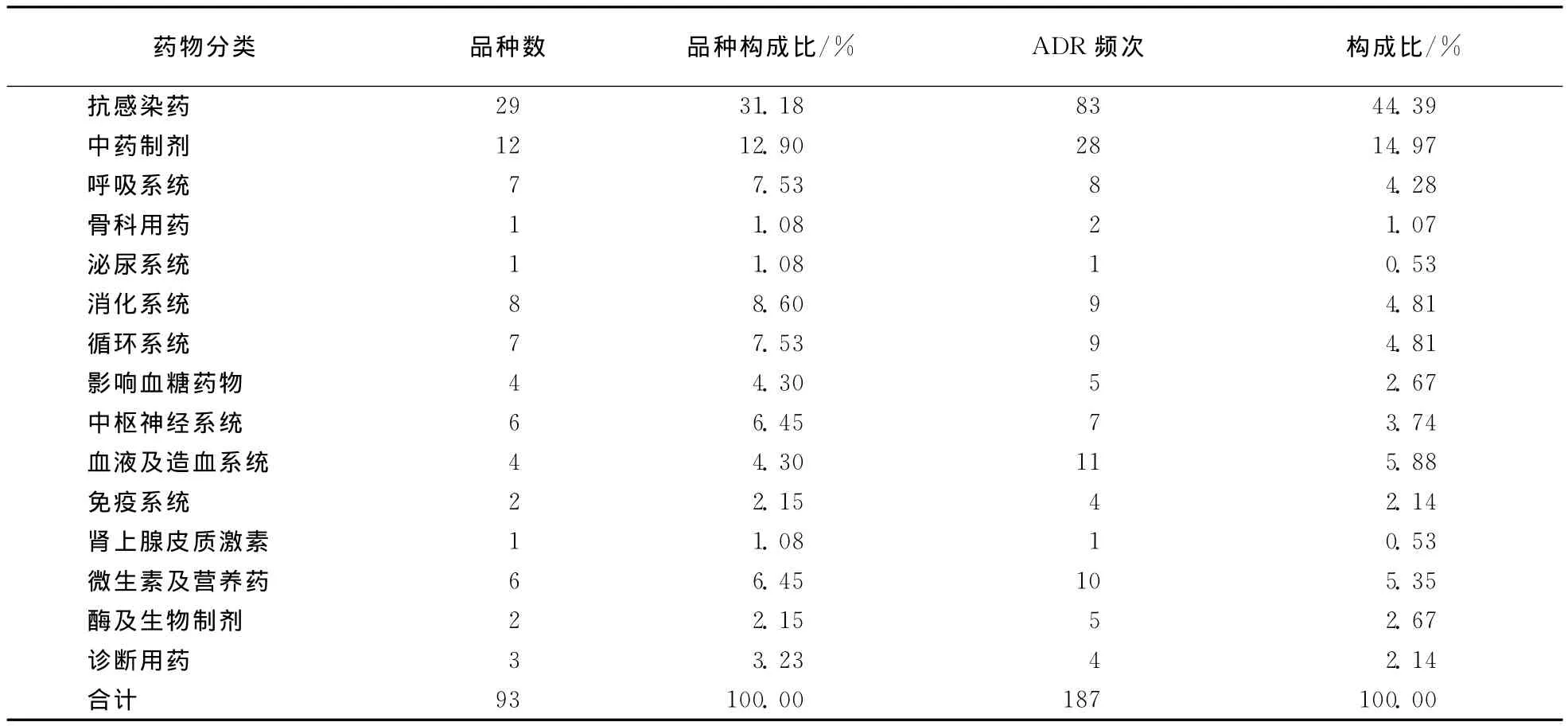

2.4 引发ADR药品品种分布

按药品品种统计,在174例ADR报告中,涉及药品15大类93个品种。其中抗感染药物29种,在所有引发ADR的药品品种中占31.18%。引发不良反应83例次,构成比为44.39%,在引发ADR的药品品种数及频次中均居于首位;中药制剂占第二位,品种数为12种,引发ADR频次为28例次,其构成比分别为12.90%、14.97%。其余详见表2。

表2 引发ADR的药品种类分布

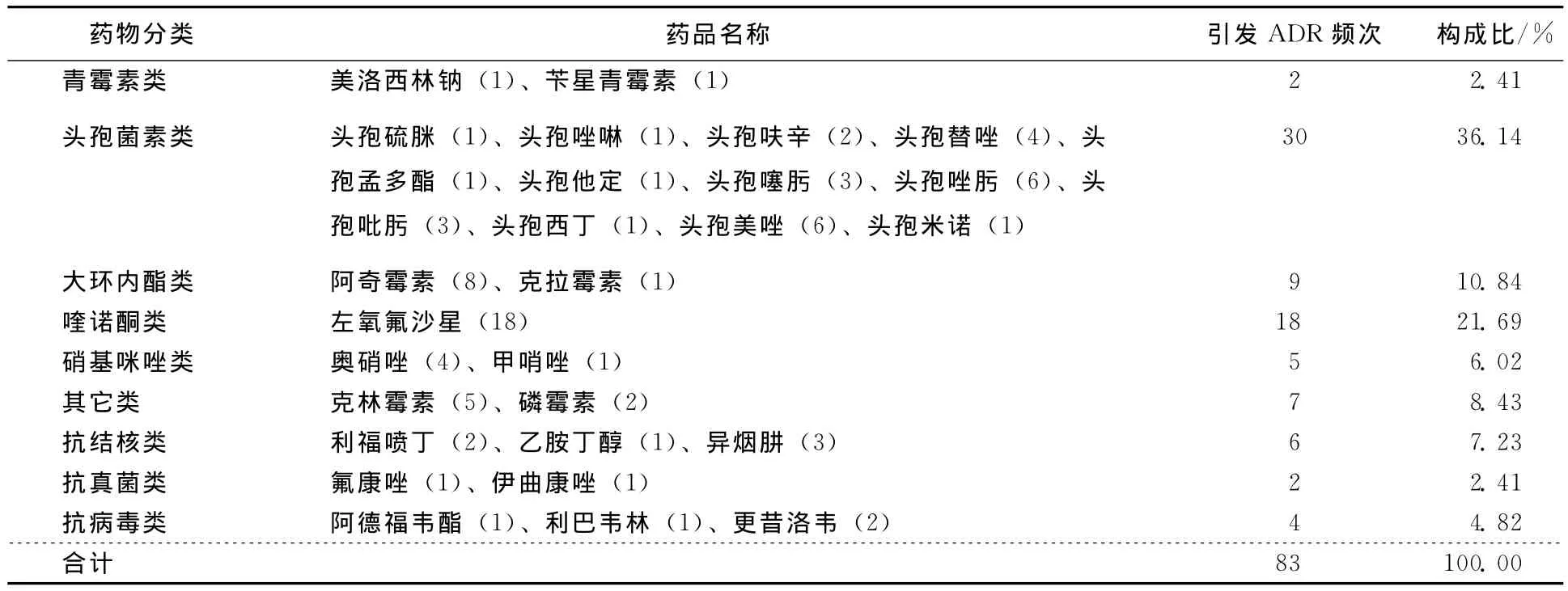

2.5 引起ADR的抗感染药物种类分布

引发ADR的抗感染药物83例次,以头孢菌素为多,构成比为36.14%。左氧氟沙星引发的ADR频次最多,共18例次。引发ADR的抗感染药物种类及其构成比见表3。

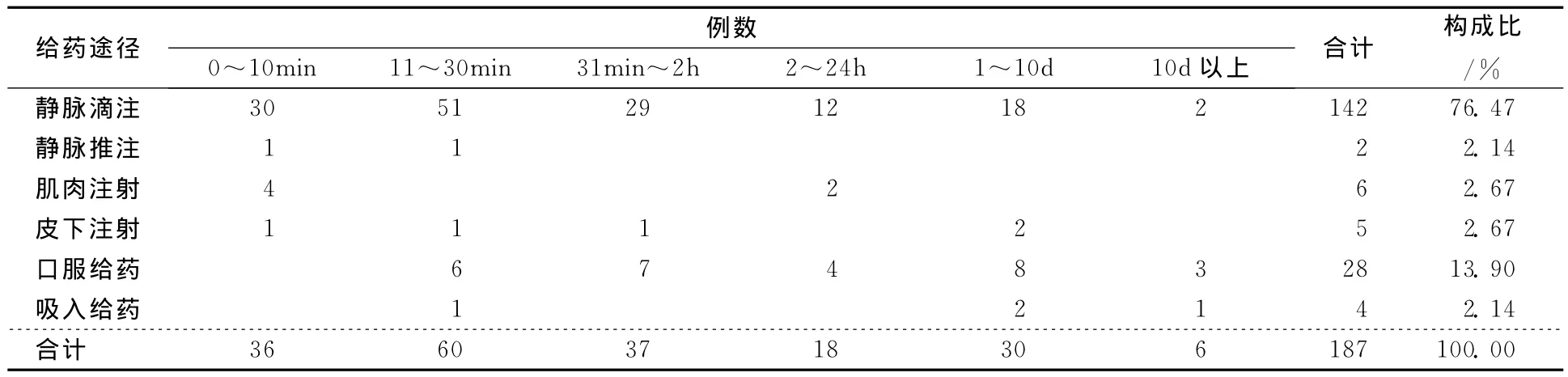

2.6 ADR发生时间与给药途径分布

174例ADR报告中,静脉滴注给药引发ADR例数最多,占总数的76.47%。ADR多在2h内发生,占71.12%。ADR发生时间与给药途径分布见表4。

2.7 ADR累及器官与主要临床表现分布

ADR累及器官或系统以皮肤及其附件最多,发生频次为66次,占比30.28%,临床表现多为过敏症状。其次为消化系统,临床表现多为胃肠道反应。ADR累及器官或系统及临床表现见表5。

表3 引发ADR的抗感染药物种类分布

表4 引发ADR给药途径分布

表5 ADR累及器官与主要临床表现分布

2.8 ADR严重程度与转归

174例ADR患者中,导致住院时间延长或危及生命的、较严重ADR有黄疸2例(异烟肼、利巴韦林),肝功能异常2例(伊曲康唑、异烟肼),白细胞减少2例(干扰素),过敏性休克5例(苄星青霉素、头孢他啶、左氧氟沙星、吲哚氰绿、促红细胞生长因子)。所有174例ADR患者中,除1例白细胞减少患者因出院转归结果不详外,其余173例经停药、调整治疗药物或对症治疗后,痊愈122例,好转51例,无死亡病例。

3 讨论

3.1 ADR与性别、年龄的关系

本次统计显示,174例报告中男女比例为0.71∶1,女性占多数,特别是20~59岁女性患者ADR明显多于男性,提示ADR发生于老年人、女性的比例较大。因育龄女性存在特殊的生理周期,对药物较敏感,从而比男性更易发生ADR[1]。而老年患者各项生理功能减退,对药物的敏感性相对增高,耐受性降低,加之老年人合并用药现象普遍,因而也较易受ADR的威胁。另外,给药剂量也是老年患者发生ADR的原因之一。由于老年患者特殊的生理特点,使大部分药物在老年患者体内的药代学明显不同于中青年人,若以常规成人推荐剂量给予老年人,则会增加ADR的发生率[2]。我院60岁以上老年ADR患者共41例,有38例使用了成人推荐剂量,其中9例使用推荐剂量上限;有5例甚至超出了推荐剂量,其中3例达日极量。给药剂量过高,造成血药浓度增高,刺激性加大,同时因老年患者对药物处理速度减慢,导致ADR发生率增加。因此加强对育龄阶段女性患者和老年患者的ADR监测,根据患者的年龄、性别及肝肾功能情况,合理选择给药剂量,注意药物间的相互作用,对提高用药安全具有重要的现实意义。

3.2 ADR与既往药品过敏史

未成年人,特别是儿童时期,其身体各脏器功能尚不成熟,对药物的敏感性较高,体内药物代谢相对成人也较慢,药物很容易进入血-脑脊液屏障,从而引发ADR。本次统计显示,未成年人基本无既往药物过敏史记录,其原因可能是儿童时期的用药较少,未能发现其ADR,或未认真询问监护人患者的用药史,导致其信息失真而失去统计学意义。174例ADR患者中,有明确药物过敏史的患者为9.77%,男性患者中占比为9.72%,女性患者中占比为9.80%,三者基本一致,没有显著性差异,提示ADR的发生与患者有无药物过敏史没有明确的关系。在有过敏史的患者中,绝大多数男性在50岁以上。女性在40岁以上,且男女性别比为0.7∶1,与本次统计结果基本一致,提示ADR好发于老年人和女性患者,因此在药物不良反应监测中,应加强对女性或老年人等特殊患者群体的监控。

3.3 ADR与药物品种的关系

本次统计显示,由抗感染药物引起的ADR居各类药物的首位,其次是中药制剂,构成比分别为44.39%、14.97%。抗感染药物中,ADR发生例次最多的是头孢菌素类,其次是喹诺酮类药物,这与国内一些报导基本一致[3-4]。由于头孢菌素类药物品种多,应用广,因此由其引发的ADR频率最高。引发ADR最多的是左氧氟沙星,左氧氟沙星是第3代氟喹诺酮类药物,抗菌谱广,抗菌性能强,在组织液中浓度高、体内分布广泛、半衰期长等特点,且不需皮试,使用方便;另我院在对抗菌药物品种管理过程中,喹诺酮类药物只保留左氧氟沙星与莫西沙星两个品种,而左氧氟沙星作为非限制使用类抗菌药物,其临床使用频率急剧增加,ADR也随之增加。因此医院应严格抗菌药物的管理和品种遴选制度,临床医师在选择抗感染药物时,应有明确的临床应用指征,并严格其适应症,减少或避免预防用药、联合用药、用药时间过长及剂量过大等情况,以降低抗感染药物ADR的发生率,保障患者用药安全。

3.4 ADR发生时间与给药途径

药物无论何种剂型,何种给药方式,在各个时间段均可发生ADR(表4),最快只有30秒,最长的是连续服药2月,提示ADR的发生与药物剂型和给药方式没有明确的关系。但ADR发生越快越危险,0~10min内发生的ADR主要以过敏性休克、神经系统反应和心血管反应为主;10~120min ADR以胃肠道反应和皮肤及附件损害为主,多次长期给药引发的ADR多以肝、肾功能的损害为主。提示临床医师,在给药全程均应注意ADR监护,防止药源性疾病的发生。从给药途径来说,静脉给药更易引发ADR,且多在2h以内发生,其中尤以静脉滴注给药为甚,占76.47%,远远高于其他给药途径,与国内大多数相关报导一致[1,3-4]。这可能因为我院ADR报告主要来源于住院患者以及门诊输液患者,而住院患者的给药方式以静脉滴注为主。相对于其他给药方式,静脉给药直接进入血液,药物浓度较高,刺激性强,作用迅速,因此更易引起ADR的产生。而口服给药ADR的发生率就要小得多。因此医师在选择给药方式时,应遵循能口服时不注射,能肌注时不静脉点滴的原则,以尽量减少ADR的发生。

3.5 ADR累及器官

在174例ADR报告中,以变态反应居多,其主要累及器官为皮肤及其附件、循环系统和全身性损害。其中犹以皮肤及其附件的损害最多,共66例次,构成比为30.28%,居于首位,临床表现多为皮疹和瘙痒;其次是消化系统和神经系统反应。消化系统以恶心、呕吐为主,神经系统以头晕、头痛为主。这三类ADR的临床表现易于观察和诊断,且不易与其它疾病相混淆,患者对此类反应也较为敏感,因此上报率较高;其他系统或器官的损害相对来说可能较为隐匿,如肝肾功能的损害、造血功能损伤等不易察觉,应引起临床重视。

3.6 中药注射剂的规范应用

中药注射剂是我国独有的品种,化学成分复杂,制备工艺和质量标准不够完善是中药注射剂发生ADR的重要因素。同时医师中医理论的欠缺,缺少辩证用药的支持,临床使用不规范也是原因之一[3]。我院174例ADR报告中,中药制剂引发ADR28例次,居第二位。涉及品种有12个,且全部为注射剂。我院中药注射剂全部为西医医师开具,28例ADR患者中,有3例在输液中配伍了电解质,1例未使用推荐溶媒,1例中途更换为非推荐溶媒。由于中药注射液制剂工艺局限性,其中某些大分子物质如色素、多糖、鞣质、淀粉、蛋白质等以胶质的形式存留在药液中,任何电解质的加入、PH值的变化、溶媒性质的改变以及输液配制操作不当等,都会降低其稳定性,导致不溶性微粒的增多,甚至浑浊、沉淀、变色或产生气泡等,从而导致ADR的发生[5]。因此完善中药注射剂药品信息,为医师提供更多的用药指导,提高制剂质量,规范操作,依照《中药注射剂临床使用基本原则》合理应用,以减少ADR的发生,提高用药安全。

3.7 ADR与输液速度的关系

输液速度对ADR的发生也有一定的影响,随药物点滴速度增加,ADR发生率逐渐升高。多数药物在点滴过程中若药物浓度过高或给药速度过快均可能发生不同程度的胃肠道反应或静脉炎,如恶心、呕吐、腹部不适等。本次统计中,有14例ADR患者与静脉滴注速度有关,分别是奥硝唑注射液引起的静脉炎3例,左氧氟沙星注射液引起的静脉炎1例,复方氨基酸注射液引起的呕吐1例,注射用阿奇霉素引起的下肢抽搐1例,氨甲环酸注射液引起的恶心、呕吐1例,通过调慢滴速后,症状基本消失;左氧氟沙星注射液引起的静脉炎伴局部皮肤瘙痒3例,复方氨基酸注射液引起的胸闷1例,氨甲环酸注射液引起的恶心呕吐3例,通过调慢滴速后症状明显好转。另据了解,临床还有相当一部分通过调慢滴速后症状消失或好转的病例未上报。提示通过合理控制药物静脉滴注的速度,可有效降低ADR的发生率[6]。

ADR监测是加强药品管理、促进合理用药、提高用药安全的一种重要手段,任重而道远。随着我院不断加强ADR的管理工作,监测力度增大,上报数量明显增加,但报告率和报告质量仍有待提高。ADR的发生与药品的性质、患者的个体差异、临床使用等众多因素相关。对医护人员进行ADR知识培训,不断提高监测质量,降低漏报率,促进ADR监测工作的全面开展,是我院今后工作重点。临床药师也应严格执行《ADR报告和监测的管理办法》,积极深入临床,做好ADR的收集工作。并运用药学专业知识发现和分析问题,正确指导临床合理用药,控制和减少ADR发生,从而达到真正的安全、有效、经济、适当地合理用药。

[1]孙言才,刘斌,苏丹,等.12249例药品不良反应报告中年龄分布的分析评价[J].药物流行病学杂志,2014,23(1):29-34.

[2]何娟,杨婉花.我院220例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2013,24(26):543-546.

[3]胡耀梅,邵寅,蔡小曼.荆门地区1814例药品不良反应报告分析[J].药物流行病学杂志,2014,23(1):42-44.

[4]袁跃海,张瑞华.我院2007-2008年药物不良反应报告分析[J].Chinese General Practice,2010,13(9C):3071-3073.

[5]张生大,曹国建,唐志华.临床常见中药注射剂的不当配伍[J].现代中西医结合杂志,2003,12(17):1876.

[6]马艳丽.静脉输液速度与药物不良反应的关系[J].中国现代药物应用,2011,5(17):119.