构式语义和语用义的整合:以“给我+动词短语”为例

张建理,吴洁雅

(浙江大学 外国语言文化与国际交流学院,浙江 杭州310058)

“给我”句,如“给我滚”的研究在20世纪末就有。讨论涉及此句用作命令,其中的“给我”作状语,表恐吓、威逼。此外,对此句中主要组分的句法、语义、语调特征也有所描述。[1-2]先前的文献主要是对语言现象的勾勒,并未对该现象作出细致刻画和合理解释。为了深入探讨该个案,本研究将以认知构式语法为纲,致力于探讨并回答下列两个问题:一,此句两个组块间在语义和语用层面上的互动现状为何?二,此现状的历时成因为何?

一 构式内组块的语义互动

“构式”(construction)指称形式和功能匹配的语言实体。有两个及更多组分的构式因其组分可替换而产生类似义,即为有独特形义的能产构式。构式有其整体义,这种整体义在心理学上是一种完型。同时,大多数构式在很大程度上又是组合性的(compositional),因此构式是可分析的,只是这种与构式有关的语义分析是独特的,不循常规的句法语义规则。[3-4]依据此定义,我们将内有两个组块的“给我+动词短语”认定为构式,称为“给我”构式。此构式内的大多数组分可替换,因此是个框架构式。其典型和非典型子构式中的“给我”两义分别标记为义1和义2,其具体义下面讨论。其位置必处于句子前部。动词短语如果在合适的语境中独立使用有祈使句功能①认知构式语法认为,祈使句也是构式。在此个案中祈使构式参与“给我”构式,成为其组块。但我们在行文中仍沿用“祈使句”这一传统名称,以区别于整合了此构式的“给我”构式。此外,必须指出,“祈使句”定义的是其语用功能特性,而非其形式(马清华2006:259-283)。最后,同形不一定同构。例如,当“给我看看”作“让我看看”解时,“看看”是兼语结构中“我”的谓语动词,在此不是可独立的祈使句。。整体构式义为“说者i主张听者行事或施为以便他i能得益”,两个子构式的形式和意义如下所示:

典型子构式:给我1+动词短语:说者i要求听者施为以便他i能直接得益

非典型子构式:给我2+动词短语:说者i命令听者施为以便他i能间接得益

动词短语即祈使句的功能是传达致使听者行事或采取行动的请求或命令,其具体动机是各种各样的,可归结为为了说者自己、听者或他人利益。即使为了自己的利益也不一定要在语言中明示,但明示会加强祈使的语气。祈使句通常省略表述为第二人称代词“你”或“你们”的听话者主语。动词通常表述自主施事行为,如动词义完整就无需宾语,否则可接宾语。此宾语的有无对构式无重要影响,因此本研究不多关注。本构式对言外语境和言说语调和语气十分敏感,我们将尽量不涉及这些敏感因素。本研究语料均来自CCL语料库网络版,除非特别标注。

1.谁知道那老头儿竟连接也不接鞋子,只把脚一伸,说:“给我穿上。”

2.太好了!猪猪,快给我开门!我是狼狼!

例1中动词短语所述动作向“我”发出:鞋子向“我”的脚位移,动作结果将发生在“我的脚”这一目标上。“给”指示位移目标。此处,“给我”是一个可分析的句法词组,给句子增加具体的有区别性语义内容:“给我,不是给别人”。例2中的“给我”与此相类似,只是此例中“给我”后的动作直接作用于“我”的整体而非局部,动作的位移结果有利于“我”进门行动的达成。以上两例中“给我”义是其内两词语组合之和的义1:“向/对我”。

3.陈杨氏听了生气道:“这个世界还有体统没有?你先给我使劲扇他一个耳光子!阿弥陀佛。”

4.阿威,大昌,给我打!给我用力地打!

例3中的动作直接接受者是“他”的而非“我”的面庞;例4中的“我”不但不是受害者,而且是受益者。这儿的义2可解释性地表述为“把行事效果给我”,涉及间接的因果性行为过程,亦即“我”将祈使句中表述的行为认作前因,并责令得到前因的后果。“给我”原本为两个单位的组合,在此整合而固化为一个单位。其功能为增强祈使语气的命令性。如“给我打”可表述为“我命令你打(某人),我索要你打行为的效果”。

5.您干脆给我换一活干得了。

6.一名男子走进储蓄所,将一只尼龙袋扔进去,厉声对小史和小傅说:“把钱都给我装在袋子里!”

7.你给我老实交代。(互联网语例)

例5需依据话语语境首先确定换的是“我”的工作还是别人的工作。如为前者,则“给我”的义1可选定;如为后者,则义2可选定。而例6中的“给我”不仅有组合的义1,“我”为直接的空间位移目标,而且加剧了整个祈使句的命令力度:“我命令(你们)把钱都装进我的袋子里”。因此该语例中的“给我”义是两义兼有的复义。例7在具体语境中可能有两义择一的歧义(即,“我要你向我老实交代”或“我命令你向我同事老实交代”)或复义。非典型子构式句在各方面都比典型句复杂,所以下面我们重点关注非典型子构式。

8.你走,给我走,永远不要再见到你。

比较例8中前面的两个句子,前句是普通的带主语祈使句,后句明显传达比前句强势的命令语气。在后句中说者明示自己高于听者的权势,这使得句子比普通祈使句语气更显迫切、强硬和强制性。在口语中通常音量和音调都会提高。非典型子构式还有如下的变式句:

9.妈的皮,来得正好,就等着你们呢!然后冲着张加志大声喊道:“给我干掉!十二个要算我账的代表都给我杀光!”

10.他不得不执行中央撤回的命令,咬着牙下令:“把那些坛坛罐罐都给我砸烂它!”

11.它们好像老是板着脸,好像对我们发出无声的呵斥:“小崽子,你给我老实点!”

12.听党和政府的话,不能拖村里工作的后腿,别给我丢脸。

例9的语序非常规,受事占据主语位置,即包含受事主语的句子。这表明说者对情景中的受事主体所做的主观性凸显。从语篇信息结构来看,受事主语承载旧信息,而句末的动词和补语组合则是强调的新信息,符合信息传递的方向原则。例10是整合了“把”构式的句子。例11中的“老实”原本为表性状的形容词,不是表过程性的动词。但参与祈使句且其后添加“点”后受到整合,语义整合为“从不老实向老实转变”。例12中的“给我”加剧否定性祈使义,尽管“别”处于其前位。这些语例中的“给我”都是整合固化义,因为这些事件中的“我”都不是直接施为的目标。

就涉及本构式的祈使句所表述的事件性质和特点来看,日常普通行为往往与“给我”的义1相关,超常行为与义2相关。这些超常事件通常是听者不喜欢或做不到但被勒令或胁迫去执行的行为。下面例13涉及义1,因为听者是服务机构人员,交易是公平而没有胁迫的。例14有歧义,因为说者可能是接电话者,说者也可能因为听者向他人施为而自己获益,且打电话通常不是件很难完成的事。例15中的“给我”有复义,因为“我”既是交钱的目标又是命令者,类似于例6。例15-17均涉及义2。祈使句如有勒令或胁迫语气,则“给我”就通常呈义2,且命令语气越强,这一组块就越有“火上浇油”的效果。

13.请给我换五千块。

14.给我打个电话。

15.谁拿了我放在桌子上的钱?给我乖乖地交出来!

16.你们必须立即给我更正,登声明,严正声明,并且公开向张义……

17.去死吧,你们全都给我去死吧!(互联网语例)

最后,构式内两个组块的语义互动和解歧以及对第一组块具体义的认定取决于第二组块表述的祈使力度。如果相关构式句表述的行为事件以“我”为直接位移目标,则“给我”有组合性的义1。如果祈使句的行为事件并不直接涉及“我”,“我”需要的只是该事件的结果或效果,且祈使力度增强为命令,则“给我”有整合固化的义2。“帮我”、“替我”及“为我”通常可表述语气较和缓的“给我”义2,如前面例14所示。但仅此而已。在实时从左向右读句时,显然必须读到句子后部的祈使句才能最终认定具体的“给我”义,即必须根据组块的不同互动对第一组块做实时的重新分析并二读句子才能最终对该义项作出正确选择。

二 构式的言内和言外义互动

根据Austin的言语行为三分理论[5],“给我”的义1是相关祈使句涉及事件言内之义的一部分;义2不涉及言内之义但增强相关祈使句的言外之义和预想的言后效果,即将原祈使句的请求增强为强制执行的命令。就言内信息而言,义1增加祈使句涉及事件的信息量,因此有实义;而义2并不增加祈使句涉及事件本体的信息量。当然在某些语例中此组块两义兼有而有复义,这表明此两义形成的是有中间地带的连续体。

祈使句通常用来实施三类言语行为:要求/命令、建议/劝告、愿望/希望。这种句子可以表达隐性言语行为,也可带一些施为动词(如“命令”)而成为显性施为句。[6]本研究的典型子构式涉及隐性言语行为,而非典型子构式表现为特殊的显性施为句。此外,要求或命令听者为说者施为是违反社交礼貌原则的行为。Leech提出的“礼貌原则”(Politeness Principle)包括六条准则(Maxim):得体准则、慷慨准则、赞誉准则、谦逊准则、和谐准则和同情准则。[7]其中第一、二准则可归结为“尽量少让别人吃亏;尽量少使自己得益”,第三、四准则可归结为“尽量少赞誉自己,尽量少贬低别人”。

本构式的两个组块违反上述四个准则。“给我”组块表示“索要”,说者从听者一方索要利益以满足自己的需要,听者因此而吃亏。另一方面,祈使句组块的语用功能为要求或命令他人做或不做一件事,其目的可以是为己或为与己相关的他人利益,其中通常不包括听者利益,而听者可能劳而无功而吃亏。在这种情况下,上述两个组块在构式中整合,一方面违反第一、二准则而不顾听者的意愿和利益,让听者付出代价来满足说者的利益;另一方面违反第三、四准则而公然显示人际权势等级,赞誉或抬高说者自己而贬低听者地位。原则上说,包含“给我”义1的典型子构式和义2的非典型子构式都是与上述准则背道而驰的,所不同的是后者比前者的背离距离更大,而两者之间的界限是模糊的。正因此,如果典型子构式句还可以添加亲善语气词“请”和敬称“您”的话,非典型子构式句在说者不含讽刺口吻的情况下添加此类词语则是怪异的②出于曹禺的此句“[潘月亭:]好极了,你们要有事,那就请你们给我滚蛋,少在这废话”中虽有明示礼貌的“请”,但根本抵消不了整句实质性的强制命令语气。。如下面的例18和19分别改写自例13和17。此外,如例20所示,如果“给”后接非第一人称单数代词,则命令口吻消失殆尽。唯一的例外是“给”可以后接反身指称说者的“老子”、“爷”等等,使得命令口吻更添狂妄,如例21所示。

18.请您给我换五千块。

19.去死吧,请您们全都给我去死吧!

20.去死吧,你们全都给他/他们/老王去死吧!

21.妖娆W,你有种立马给老子滚出来!!!(互联网语例)

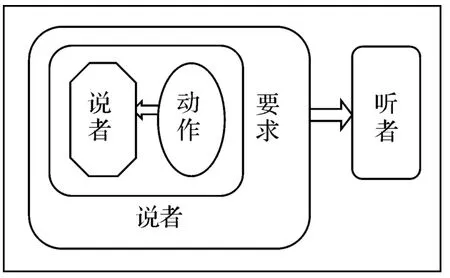

对礼貌原则的蓄意违反导致非典型子构式具有一般祈使句所不具有的如下四个特性:(一)主观性:说者主观地将自己凌驾于听者之上,使整个句子被主观化;(二)强制性:说者对句子添加强制执行的言外之义,往往使句子有粗鲁感;(三)口语化:命令是对听者而发,加剧语更加强调说者的在场。这使句子往往仅出现在面对面的实时口语语境中;(四)焦点化:第一组块将原本句子的一个信息焦点增加为两个焦点,长度增加的话语致使第二组块成为尾焦点即主要焦点。综上,非典型子构式可用元语言作如下详细表述:“我命令你执行指令并把你的行动结果交给我”③当然命令是可以巧用的。以下来自互联网的这句“黄XX,你给我好好地养好身体,身体好了我……”中涉及祈使句的事件原本与说者无关,发此命令反而因故意违反礼貌原则而拉近了两者的人际关系。。下面列出两个子构式的图式,显示言内外之义的互动。左侧的大圆角框表示说者,其内的小圆角框表示涉及祈使句的事件。两个子构式的区别在于说者是否为此事件的直接参与者。

图1 典型子构式图式

图2 非典型子构式图式

此汉语个案中“给我”一形两义,但其他语言未必如此。这可以做相关的汉英语对比以为例示。“给我”的义1英语通常可以用“for/to me”(如“Open the door for me”)或双宾语句(如“Please giveme a call”)来表述。祈使语气不太强硬的包含义2的句子也可以用上述表述式(如“Can you take it upstairs forme?”),或在祈使句前添加“do”(如“Do take care!”)。但因为前述表述式没有很大的强制力度,英语的命令句需要使用其他表述式。例如使用情态动词“must”,使用施为动词以明示命令(如“I order you to go away”)或某些粗鲁的成语表述式(如“Go to hell!”“Fuck off!”)。上述对比显示汉语的义1有几乎对等的英语表述式,但义2没有对等的英语表述式。这是因为前者是显性的可分析义,后者是隐性义,是只在意念或语气上与第二组块相关的固化义。而汉英两种语言因为语言逻辑不同而难以对等。这从另一角度证明我们上述讨论的正确性。

三 构式的历时演进

语言是为了传递信息而产生,并在使用中不断发展和创新,才形成如今这一纷繁复杂的系统。这只要观察语言内任何实体的历时演变过程就可以获得证据。涉及本研究的“给”更是这方面的典范。“给”的“交付/送予”义有人认为在春秋战国就已经出现,也有人认为它萌芽于先秦,成长于汉魏六朝,成熟于隋唐,另有人认为它是在清初时通过类化而取代当时的高频词“与”而迅速繁茂起来的。不管此义出现的确切时间,“给”都是作为动词出现在句子中的,如例22出现在公元前239年前后,句义为“怎么可以赠送(达子及其兵)一些钱”,例23出现在公元445年前,是个双宾语句。总之,含有“给”动词的双宾语构式的存在已经有两千多年的历史了。[8-11]

22.达子又帅其余卒,以军于秦周,无以赏,使人请金于齐王。齐王怒曰:“若残竖子之类,恶能给若金。”(《吕氏春秋·权勋》)

23.君者邪嘉请以死赎君命因仰天号泣群贼,于是两相视曰:此义士也。给其车马,遣送之。(《后汉书·独行传》)

而语法化作为方位标记语或介词肯定是此动词义演变而后起的语义,因为在隋唐时期,类似于“主语+给+代词+动词+名词”的句式,如“我给她写一封信”还没有出现。[8]而本构式直到明末(1616前后)的《醒世姻缘传》中才开始出现。[9][11]

24.嫂子给他揭了盖头。(《醒世姻缘传》)

25.你给我老老实实的玩一会子睡你的觉去,好多着呢。(《红楼梦》)

因此,从历时演进来看,不争的事实是“给”最初与双宾语构式共现,而本构式是在晚了一千多年后才出现。基于此事实,我们认同朱德熙下述观点:“给我”句与双宾语句关系密切。[12]亦即本构式源出于双宾语构式。

双宾语构式因为表述日常生活的基本行为,是汉语中的常用构式,使用频率很高。而“给”是参与此构式的典型动词。[13-14]包含“给”的双宾语构式句,如“你给我一杯茶”,其中的直接宾语最初是物体名词,后来因为使用需求也可以替代为指人名词或抽象名词,如“三千骑兵”和“荣耀”。我们构拟最后这种发展演变导致双宾语构式的主语省略和直接宾语被替代为动词短语,即由例如“你给我一杯茶”变异为“给我沏一杯茶”,于是形成本研究的构式句。此处原句本来就有祈使功能,而且汉语口语中主语省略是常有的,在此我们不多关注。我们重点关注直接宾语的变异。我们同意周红[11]的观点,这里的句法变异动因是隐喻。这里的动词短语表述的是一个动作事件,通过概念隐喻“事件是物体”(Event is Object)将该事件隐喻为可转移物体④如果将动作事件隐喻为物体,行为动作就可编码为物体,可以同普通名词一样受到修饰,进行量化。汉语的句法约束较小,这种转换很方便,如“给他个惊喜/措手不及/下不了台”。但我们的演进构拟更进一步,涉及沈家煊(2006)的隐喻糅合,如a我要你一个东西/b你给我一个东西;x我要你滚/y你给我滚。。从另一角度我们也可以认为此处存在转喻识解:“动作过程转喻动作结果”,即例如“以沏茶动作转指一杯茶”⑤类似转喻语例如下:妈妈给我寄/汇/凑/赚/借/拿/讨/省/存/留/垫/支了200元→妈妈给我200元。。这两种识解殊途同归。落实在同一句子上就产生涉及两个不同动作的语义重点:(一)“给我”和(二)“沏茶”。由于重点(二)是重点(一)的先决条件,且处于句子的尾焦点,所以在后来的持续使用中重点(一)中的“给”开始虚化。虚化表现为语义变弱,具体为动态行为消解为目标指向,而句法上变异为介词。这种虚化分为如下两个阶段:(一)典型子构式阶段:“给”自身虚化但介词-宾语义仍是可分析的,其中的宾语可被其他名词替代,如“给我”可替换为“给老王”;(二)非典型子构式阶段:整个介词-宾语“给我”语义固化而不可分析,在此的“给我”不可做类似替换。如上所述,这两个子构式现在同时存在,对具体构式句归属的判定取决于两个构式组块的不同互动程度。

先前的很多文献认为非典型子构式中的“给我”是个非必选组分,这从当代的共时角度来看是不错的。此构式中的重点(二)是个动词短语,如果单独使用并有合适的语境,确实有祈使功能。孤立地看这是正确的。但如果用上述说法来描述此构式的历时演进,则是错误的。因为正是“给”双宾语构式句衍生出本构式,前者和后者有亲子关系,或后者是从前者脱胎而来的,我们可以认为至少在构式化初期,本构式中的重点(一)“给+名词”是构式的必有组块,且“给我”的组合性义1在后来的使用中固化为义2。当然我们也同意在构式形成之后,同形的祈使句参与了本构式,尤其是大力度祈使句的参与对非典型子构式的涌现很有关联,但必须指出,这只是在此构式有了确定的形义组配和完形效应后才发生的反客为主现象。因此前述的非必选论从另一角度正确提示重点(一)被虚化这一事实,但并不能解释“给我”有两义的缘由以及此两义间的关联。沈家煊在讨论语法化时早就有类似结论[15],用我们的话来说就是,构式或其组分不同程度的虚化和固化而需作重新分析的原因是因为它们参与不同构式并受到了不同的整合。我们用认知构式语法所作的构拟能够对从古到今的演变作出统一的描述和合理解释,并且说明功能需求是引起重新分析或句法变异的动因。

必须指出,本构式内的典型和非典型子构式是相互依存的,缺了任何一方整个构式就不存在。例如最初的“给我沏一杯茶”句a中的“我”是可分析因此是可替换的。后来也许偶尔“给我”与强势祈使句组合而整句语气加强,如“给我滚”句b,其中的“给我”因此固化为不可分析组块,两句在语势上形成反差。最后由句a、句b类推出来的句子聚成两组,从中可抽象出寄生的上位构式X。显然,没有始源的组a就没有引申的组b,没有组b,组a就没有对比方,相关的范畴化就不会发生,也就形不成相关的类或范畴,即构式X。雷东平指出:“构成成分的虚化会导致构式的语法化,而语法化了的构式反过来又赋予虚化的构成成分以新的功能。”[16]本个案证明这一观点有其合理性。

通常语言单位的语义演变方向为由实到虚,此个案也不例外。我们从CCL中的口语子语料库中检索“给我”语料⑥我们发现语料都来自于20世纪90年代初的著名电视剧《北京人在纽约》和《编辑部的故事》。,共得到137个语例,除噪后涉及本个案的句子有69例。这些句子中例示典型子构式的有39例(占总数的56.5%),例示非典型子构式的有23例(占总数的33.3%),例示兼有两个子构式的有7例(占总数的10.2%)。但随着互联网在当今的发展和发达,信息传递的频度和速度越来越大,我们能采集到的网上宣泄语也越来越多。例如“给我滚”除了用作宣泄语之外,还是言情小说和电子游戏的名称或网名,从百度搜索引擎上所获的条目频率很高。仅此条目在2013年5月5日上午时就占有“给我”搜索到的条目总频率的15.4%(15 400 000:100 000 000)。我们据此推断非典型子构式的能产性肯定比以前有所增大⑦本研究的非典型子构式与邵敬敏对“X你个头”构式的研究有不少类同:都是情绪化语言,出现在日常口语中,并且分别出现在CCL和互联网上的频率之差也与本研究相类似。(邵敬敏《新兴框式结构“×你个头”及其构式义的固化》,《汉语学报》2012年第3期,第33-41页)这既说明信息时代语言变异的高速度,也说明传统的语料库是相对滞后的载体,而互联网才是个时刻在更新的超大语料库。。

最后,语气副词是强调和标记全句语气的词语,其中加剧祈使语气的相关词语有“务必”、“千万”、“必须”等等。[17]我们认为“给我”的义2已初具这种功能,但并不是此类词语的典型成员。因为它的语义还没有完全固化,“我”还是有些指称性,而且有时还与义1形成复义或歧义。因此,可认为此组块正处于从介词短语向副词过渡的阶段。

四 结语

本研究以认知构式语法为纲,努力探讨以回答在文首设定的两个问题:“给我”构式内两个组块的共时互动和整合,及其历时演变过程中跨构式的整合和发展。本构式是有特色的,而这些特色的发掘得益于认知构式语法。此外,以往的研究主要涉及构式的语义和句法层面,本研究则涉及语义和语用层面的互动和整合,因此本研究在研究对象和研究方法方面有所拓展和创新。我们同时希望本研究对此个案的研究有所深化和发展。

[1]田万湘.虚词释例选登 给(gěi)(介词)[J].语言教学与研究,1979,(1):67-71.

[2]刘超.“给我+VP”句式探究[J].语文学刊,2009,(8):99-100.

[3]A.Goldberg.Constructions:AConstruction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:University of Chicago Press,1995.

[4]W.Croft,D.A.Cruse.Cognitive Linguistics[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[5]J.L.Austin.How to Do Things with Words[M].Oxford:Oxford University Press,1962.

[6]何自然,陈新仁.英语语用语法[M].北京:外语教学与研究出版社,2003.185-186.

[7]G.Leech.Principles of Pragmatics[M].London:Longman,1983.

[8]赵世举.授予动词“给”产生与发展简论[J].语言研究,2003,(4):45-48.

[9]洪波.“给”字的语法化[J].南开语言学刊,2004,(2):138-145.

[10]张国宪.双宾语结构式的语法化渠道与“元”句式语义[C]//徐杰.汉语研究的类型学视角.北京:北京语言大学出版社,2004.345-373.

[11]周红.动词“给”的语法化历程[J].殷都学刊,2009,(4):108-114.

[12]朱德熙.与动词“给”相关的句法问题[J].方言,1979,(2):81-87.

[13]宋文辉,阎浩然.再论现代汉语双宾语句的句式原型[J].语文研究,2007,(2):29-34.

[14]张建理.再论英汉双宾语构式[J].外语研究,2010,(2):8-13.

[15]沈家煊.实词虚化的机制:《演变而来的语法》评价[J].当代语言学,1998,(3):41-46.

[16]雷东平.“喝他个痛快”类构式的形成及其语义研究[J].语言科学,2012,(2):134-145.

[17]张斌.现代汉语虚词词典[K].北京:商务印书馆,2001.