以城市脆弱性因素为基础的公众安全感评价研究

赵 玲,王松华,王晓楠

(1.上海海洋大学 外国语学院,上海201306;2.上海开放大学 城市公共安全管理学院,上海200433)

近年来,由于各种公共安全问题层出不穷,公众日益缺乏安全感。从食品安全到自然灾害,从动车事故到电梯伤人,从公寓大火到校车事故,种种安全问题都日益考验民众对公共安全的信心。公众安全感代表了一定的公众舆论,对政策制定者而言是公共政策设计的重要依据之一。本文将从城市脆弱性角度构建公众安全感的评价体系,使城市安全评价体系更全面,更趋完善,为构建安全和谐的城市提供可测工具。

一 公众安全感和脆弱性结合的多维内涵

(一)公众安全感

心理学词典对心理的安全感(psychological security)的定义是“一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,特别是满足一个人现在(和将来)各种需要的感觉”。[1]公安部公共安全研究所就公众安全感进行了“公众安全感指标研究与评价”实证调查,该课题把公众安全感定义为:“居民对社会治安状况的主观感受和评价,是公民在一定时期内的社会生活中对人身、财产等合法权益受到侵害和保护程度的综合的心态反应。”[2]林荫茂认为安全感是公众(包括法人)通过客观行为(包括语言的评价)表现出来的对一定时期和空间下的社会治安破坏力和制控力状况的综合主观心理感受。[3]

随着研究的拓展和深入,有学者认为影响民众安全感的因素不仅有社会治安,还包括更加广泛的因素,包含人与自然、人与社会交往过程中产生的信心、安全和自由。[4]徐珂提出,社会安全感是指人们基于对其所处的各种社会环境的基本判断而产生的焦虑程度和风险意识。[5]梁玉栋认为,社会安全感是人们对社会安全与否的认识的整体反映,是由社会中个体的安全感来体现的,是衡量社会运行机制和人们生活安定程度的标志。[6]总之,公众安全感来源于社会安全状况,这里的社会安全状况则是多方面因素的结合,既是人类社会活动的结果,也是自然因素作用下的趋势,同时也和个体的主观心理感受有一定关系。对公共安全感外延的界定体现了不同安全感研究的特点和研究的目的,它和所研究人群的公共生活环境空间不受侵害并相对稳定的状态有关。他们的共同之处在于:1.公共安全的感受主体是一定范围内的群体,是个人安全感的集合,是将社会大众个体的感受汇集起来的综合反映,是一种群意识、群态度,有一定的稳定性;2.这种主观感受和客观环境间有一定的关系,各种不安全状态会影响人的安全感。

(二)脆弱性

学界也从不同角度来讨论和定义“脆弱性”。自然科学从研究环境变化去定义脆弱性,研究的对象往往是自然的生态系统,认为脆弱性是系统由于灾害等不利影响而遭受损害的程度或可能性,侧重研究单一扰动所产生的多重影响;社会科学则更多注重于造成人类脆弱性的政治、经济、社会关系和其他权力结构,研究的对象多是人文系统,认为脆弱性是系统承受不利影响的能力,注重对脆弱性产生的原因进行分析。

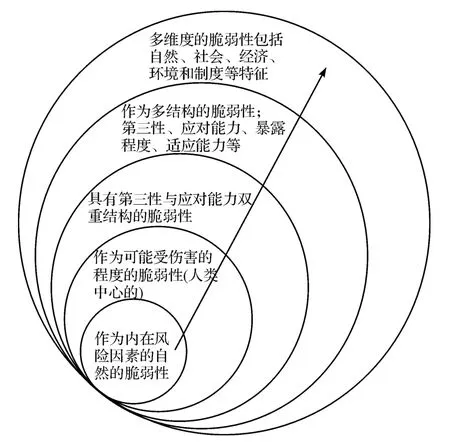

2006年,联合国大学的环境与人类安全研究所(UNU-EHS)将目前世界上具有代表性的脆弱性定义进行了系统的分类[7],并认为“虽然我们不能准确定义脆弱性,但我们能够度量脆弱性”,“一个基本共识是:脆弱性与社会群体的敏感性、灾害暴露程度以及与社会经济文化背景相关的应对灾害事件的各种能力相关”[8](见下图1)。

图1 世界上代表性脆弱性概念内涵扩展的变化趋势

该图显示了脆弱性概念内涵扩展的变化趋势,即对脆弱性的关注从因自然环境恶化导致的脆弱性评价发展到注重人类活动对脆弱性影响的研究;由单纯评价和被动面对脆弱性对社会经济造成的损害演变为积极主动研究并制定应对或规避脆弱性的对策;从传统的城市脆弱性,如城市灾害脆弱性和城市生态环境脆弱性等,向新的、更加关注人—地系统、社会—生态系统等耦合系统脆弱性的方向转变。随着这些研究的深入,对于脆弱性的研究也从单一的学科走向了多学科的融合。通过对脆弱性内涵的研究,我们把脆弱性定义为人类社会各个系统(承灾体)由于面对某种灾害或者突发事件发生时的暴露程度、敏感程度及缺乏应对能力从而使系统的结构和功能发生改变的一种属性。

由此可见,公众安全感经历了从简单关注治安安全到综合性社会安全大环境的转变,脆弱性则从关注自然环境造成社会脆弱发展到自然和社会多角度和焦点的探索,它们都从单方面关注自然或人文到综合性学科点的转移,都有学科融合的趋势。两者都注意到人类社会的安全是一个多系统耦合的结果。以此为基础,我们可以发现在城市脆弱性和公众安全感之间有一个内在的逻辑框架,公众安全感与城市脆弱性是一个问题的两面,减少城市脆弱性是公众安全感的重要来源,而公众安全感的提升一定程度上能反映城市脆弱性的减少,两者分别从主观和客观两个方面反映了城市的安全程度。以城市脆弱性作为公众安全感研究的一个切入点,体现了两者互为因果的关系。两个领域的结合体现了我国社会政治、经济、环境的变化对原有研究领域的拓展,也是研究者为适应这一变化所做的有益尝试。

二 结合城市脆弱性因素的公众安全感评价

(一)已有研究回顾

从已有公共安全感评价研究来看,国外的测量主要侧重于犯罪学领域,这里的安全感一般是和public security联系在一起的,所以很多测量研究也和对遭受犯罪侵害的恐惧(fear of crime)有关。National Crime Victimization Survey中一道典型的题目是:“你晚上一个人夜行觉得安全吗?”认为这种情境可能会引起情感上的恐惧感,因为焦虑产生于不能预测的陌生人。[9]

我国对公共安全感的评估主要集中于治安安全的感受和评价,如公安部公共安全研究所就公众安全感进行了“公众安全感指标研究与评价”实证调查,该课题把公众安全感定义为:“居民对社会治安状况的主观感受和评价,是公民在一定时期内的社会生活中对人身、财产等合法权益受到侵害和保护程度的综合的心态反应”。[2]

王娟构建了一个对社会治安安全感的评价指标体系,该体系是以社会公众的主、客观两个方面为前提,建立在大量公众对社会安全状况感知水平的抽样调查的基础之上。该文构建了四个层次、三个子系统的公众安全感评价指标体系。在主成分分析法结果的基础上,运用聚类分析法对所得出的结果进行解释。[10]张玉春构建的居民安全感评价指标体系是一个多方面、多层次的综合体系,包括社会治安和公共安全、经济安全、政府保障、环境安全和个人心理素质等五方面内容,对北京市居民安全感进行测量评价。其构建方法是,从最基本的调查指标开始,逐级计算,得到分类各调查指标的安全得分,然后简单平均得到上一级的分类指数,最后通过加权平均得到总安全感指数。[11]刘朝捷的安全感指标层次结构主要是依其在反映安全感现象的过程中所体现的直接与间接关系的状态,以及高度相关与一般相关的疏密程度而确定的层次顺序。围绕公众安全感设立的一级指标有五个方面:社会治安综合评价、执法公正情况评价、对公安工作的满意程度、敢于作证的比重、敢走夜路的比重。[12]高星通过选取安全社区评审中的“居民安全满意度”指标,界定居民安全感概念,运用查阅文献、专家访谈、头脑风暴、问卷调查、数据包络分析、方差分析、贡献率分析、区组因子分析、公式编写等方法与手段,建立以调查问卷及运算规则为基础的居民安全感指数评价模型,主要从获知度及控制力共同构成居民安全感指数指标体系的指标层,通过对安全社区建设不同阶段的三类社区样本均值及样本标准差的假设检验分析,验证了以居民安全感程度为考察对象的安全社区评审工具在安全社区评定中的适用性。[13]

很多城市把安全感指标作为城市发展环境的重要部分进行研究和测量,这充分体现了该领域对于社会环境的重要指征地位。自2001年起,国家统计局以及众多省、市陆续以相关级别的地方统计局、政法委(综合治理委员会)或城市调查队等为主体进行了“社会公众安全感调查”。据不完全统计,已有北京、上海、山东、浙江、湖北、云南、陕西以及广州、济南、银川、德阳等省市先后进行了类似的社会调查,有些省市甚至连续数年进行调研。这些调查统计对于了解和掌握一定地区和时间内公众对社会治安的评价有一定参考价值。[14]

但以往的评价主要是围绕社会治安的安全感展开的,在安全感的研究范围上有一定的局限性,对于和政府社会管理水平密切相关、群众日益关心的其他安全问题,如环境安全、食品安全、公共卫生安全等涉及不多。本文通过对脆弱性和公众安全感之间的联系和整合,进一步拓展公共安全领域的研究范围,回应公众对社会安全的新要求和城市发展的阶段性变化,通过相对更全面的指标、更易执行的评价过程,使研究更具公共管理意义,为城市的安全管理提供政策选择依据。

(二)评价指标的构建原则

1 系统原则 指标体系之间构成一个有机联系的系统,相互作用,并且其选定具有一定的目的性。

2 指标典型原则 城市脆弱性因素复杂,考虑到成本、整理难度、核心指标的有效性、准确性等问题,将以核心指标来体现关键内容。

3 可操作原则 评价指标的选取不可能忽略数据资料和文字描述性资料的可获得性。一个指标即使很典型、很全面、很有代表性,也会因为其不容易获取而失去应用价值。

本文将力争合理选取与评价对象密切相关的指标体系,充分考虑城市安全的现状,充分体现指标的代表性和有效性。

(三)评价指标的选择

在综合评价的过程中,“一般要经过指标体系构建、指标无量纲化处理、指标权系数确定及信息合成等4个步骤”[15]。由于本研究中综合评价部分的原始数据采用的都是里克特量表的5分法,所以不存在无量纲化的问题。本研究关于公众安全感的综合评价方法主要有三个步骤组成:1.构建指标体系;2.确定指标权数;3.评价方法选择。

一般而言,指标的具体选取采取文献研究法、统计指标收集法、专家咨询法等进行初步选择和定义,然后再依据可操作性、可比性、灵敏性等修正原则逐级进行可计量修正。本研究拟综合采用以上方法,首先在文献研究的基础上,整合“脆弱性”和“公众安全感”,列出相关因素;在此基础上通过因素分析法对指标进行筛选整合;最后采用逻辑分析法来确定具体的指标体系,“即将综合评价指标体系的度量对象和度量目标划分成若干个不同组成部分或不同侧面(即子系统),并逐步细分(即形成各级子子系统及功能模块),直到每一个部分和侧面都可以用具体的统计指标来描述、实现”[16]。由于逻辑分析法较为系统、直接,从理论的角度逐步分层确定指标,也相对更为可行,能够较好地达成理论与现实的统一,是较为常用的指标体系构建方法。

1 城市脆弱性因素分析

城市脆弱性因素从自然环境的生态系统、水资源系统、农业系统、渔业系统、海岸带、干热河谷、喀斯特环境对外部扰动的不利响应和其自身的不稳定性,到目前人文系统脆弱性、人-环境耦合系统脆弱性的因素,研究逐步发展和完善。认为应把作为生物体状态的脆弱性与社会、政治、经济和自身条件定义的脆弱性区分开来,认为脆弱性应划分为地理空间的脆弱性(该空间存在脆弱的人群和地点)和社会空间的脆弱性(居住于该空间的人是脆弱的)。[17]我们认为脆弱性影响因素包括暴露性、敏感性和适应性。因此,本文认为脆弱性是人类社会各个系统(承灾体)由于面对某种灾害或者突发事件发生时的暴露程度、敏感程度及缺乏应对能力从而使系统的结构和功能发生改变的一种属性。

不同城市由于其自然环境、人口多寡、经济与产业结构不同等因素,公共安全的危险源头、着力点及控制点也会有不同,以上海为例,根据上海城市的特点,脆弱性因素可以归纳为表1所列的几个方面。

2 以城市脆弱性为基础的公众安全感指标

根据上文的理论分析,在众多与公共安全感相关的内容中,本文主要选择与城市脆弱性密切相关的安全感内容,结合公众安全感的感受性和公众心理,在构建指标时注重其代表性,考虑客观数据的可获得性来进行因素的初步构造和选择。在二级指标的确定中,结合《国家突发公共事件总体应急预案》中突发公共事件的四个分类(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件)对相关安全感进行了归类。当然,首先要对以上脆弱性因素进行实际数据的计算和因素分析(该步骤将另外讨论),再根据计算确定公众安全感指标。在此,先探索性地初步构建公众安全感指标如表2。

表1 上海市脆弱性因素内容指标体系

(四)权数的确定

不同的指标并不具有相同的重要性,如果希望通过一个综合值对某一问题进行评价,必须对于不同的指标赋予相应的权数,以体现各个指标在总的评价体系中重要性的先后顺序,并以此计算出综合评价值。因此,在建立了合适的指标体系之后,必须确定不同指标的权数。

表2 公共安全感指标体系

1 权数确定方法的讨论

目前,确定权数的方法主要可以分为三类:主观赋权法、客观赋权法以及综合赋权法。从名称上就可以看出,三种方法具有明显的不同,适用于不同的研究情况。

(1)主观赋权法。主要是利用专家或个人的知识或经验,由专家根据实际问题确定各指标权数之间的排序,可以避免指标权数与其实际重要性程度相悖的情况,但其主观随意性强,在一定程度上影响了评价结果的有效性。[18](P.70)主要包括专家赋权法、层次分析法等。在主观赋权法中,层次分析法是最为常用的权数确定方法,涵盖了定性与定量的方法,理论上更为完整合理。

(2)客观赋权法。通过一定的数学方法,对大量数据进行分析来确定权数,其客观性强且精度较高[18](P.74),主要包括变异系数法、复相关法、因子分析法以及主成分分析法等。客观赋权法有时会与实际情况相悖,对所得结果也难以给出明确的解释,而且在实际应用中较难获取足够的实际数据。

(3)综合赋权法。将主客观赋权法相结合,对单一赋权法所得的权数结果进行组合,避免单纯的主观或客观赋权法所产生的结果的片面性。但是综合赋权法所需的计算量较大,需要得到多种方法所确定的权数结果。因此较为适合指标体系复杂、数据完善的研究,与客观赋权法类似,过多的要求造成其适用面较窄。

2 具体权重计算方法的选择

本研究借鉴了现行社会指标研究的成果,参考多种权数确定方法,以德尔菲法(主观法)和模糊评价法(客观法)相结合的方法来对有关指标进行权数确定和评价,主要是考虑到数据的复杂程度和避免纯粹的主观法导致人为因素的偏差。首先从现有的统计资料或其他有关资料中选择确定属于反映城市公众安全感评价体系的指标,通过专家咨询和后期处理形成公众安全感评价指标体系;然后邀请有关专家对各因素在对应因素集中的重要性打分,专家对每一个指标设计的四项选择分别是“很重要”、“重要”、“一般”、“不重要”进行选择打分。建立各因素的权重A={Al,A2,?,A。},其合理性将影响评价结果的合理性,具体计算限于篇幅在此不再展开。

(五)综合评价方法的选择

综合评价法是通过计算出一个综合值,来对某一问题进行计算、排序,并进行评价分析,因此从数学理论上讲,综合评价是一种降维运算的方法。但是由于使用理论以及学科背景的不同,综合评价有多种不同的方法,包括综合指数法、灰色关联度法、主成分分析法等等。虽然综合评价方法并不是本研究的重点,但还是应该对其具体方法进行简单介绍,以阐释本研究所选方法的原因。根据已有研究和文献,综合评价方法主要有以下几类:

1 常规综合评价方法 常规的综合评价是社会政策研究中最为常用的方法,其具体的计算方法众多,其中有两类最为常用:一类为采用有量纲指标进行评价的方法,主要有总分评定法;另一类采用无量纲指标进行评价的方法,主要包括综合指数法等。[19]为了进行多指标的综合分析,政策研究中无论是原始数据还是原始分值,都要经过无量纲化或标准化,才能进入评估模型、开展评估工作,进行横向和纵向的比较,然后对具体政策问题进行综合分析。“从技术角度出发,该类方法适宜用于评价问题具有明确的目标或参照系,它往往用于一些不太复杂的对象系统的评价和对比中。”[19]

2 统计学方法 统计方法主要包括主成分分析法、因子分析法、聚类分析法等方法。

3 运筹学方法 这类方法相对更为复杂一些,在近年研究中应用较为广泛,目前主要有以下几种:数据包络分析法(DEA),层次分析法(AHP),模糊综合评价法(FCA),灰色关联系数法(GRA)等。

4 仿真学方法 仿真学方法在综合评价领域主要指的是BP神经网络的方法,其表面上是一种仿生学方法,通过模拟神经网络的运作模式,利用输入层、输出层以及隐层三个概念,实现数值的降维。其本质是优化中最普通的梯度下降法,把一组样本的输入/输出问题变为一个非线性优化问题。[18](P.129)神经网络法是一种智能化的模型,能够不断地修正并减小误差,但是其也存在模型不稳定和不收敛的问题。[18](P.132)

各种评价的方法都有自己的特点和优点,也有自己的缺点和局限,所以并不存在最好的方法,研究者必须根据不同研究的具体情况选择合适、简洁的方法。本研究将结合定性和定量的方法,先对城市脆弱性因素进行定量的数据分析,运用主成分分析剔除相关性,分析自变量的协差阵,采用凯泽检验法决定主成分的取舍,确定脆弱性评价指标(该过程另文讨论)。根据这一指标来调整公众安全感的指标,进一步考察公众安全感的主要因素;根据这一结论,确定公众安全感的主要指标,进行问卷设计和调查分析;最后采用常规综合评价法对公众安全感进行评价。该方法作为探索性研究可以作为今后研究的方法和方向的选择。

[1]阿瑟·S.雷伯.心理学词典[K].李伯黍译.上海:上海译文出版社,1996.765.

[2]王智民,郭证.我国公众安全感现状及其对比分析[J].社会学研究,1992,(3):87-91.

[3]林荫茂.公众安全感及指标体系的建构[J].社会科学,2007,(7):61-68.

[4]罗文进,王小锋.安全感概念界定、形成过程和改善途径[J].江苏警官学院学报,2004,(5):5-9.

[5]徐珂.上海市民的社会生活状况评价调查报告[J].社会,2004,(3):4-10.

[6]梁玉栋.警惕公民社会安全感的缺失[J].中国城市经济,2011,(17):231.

[7]方修琦,殷培红.弹性、脆弱性和适应——IHDP三个核心概念综述[J].地理科学进展,2007,(5).

[8]Birkmannn J.Measuring Vulnerability to Hazardsof National Origin[M].Tokyo:UNU Press,2006.

[9]Hale,C.Fear of crime:A review of the literature[J].International Review of Victimology,1996,(4):79-150.

[10]王娟.公众安全感指标体系的构建与评价方法研究——以社会治安秩序为视角[J].政法学刊,2009,(5):104-107.

[11]张玉春.北京市居民安全感指数的编制[J].首都经济贸易大学学报,2007,(2):115-117.

[12]刘朝捷.试论公众安全感指标调查[J].武汉公安干部学院学报,2009,(3):63-65.

[13]高星.安全社区中居民安全感测量方法研究[J].中国安全科学学报,2011,(9):152-158.

[14]赵若辉,张鸿巍.社会治安评价与被害恐惧感研究——以南宁市为实证分析[J].南京大学法律评论,2007,(Z1):125-136.

[15]郭亚军,易平涛.线性无量纲化方法的性质分析[J].统计研究,2008,2(2):93-100

[16]苏为华.多指标综合评价理论与方法问题研究[D].厦门:厦门大学,2000.19.

[17]张炜熙.区域发展脆弱性研究与评估[D].天津:天津大学,2006.8.

[18]刘元凤.创新型城市的综合评价研究——关于指标体系形成和评价方法优化的讨论[D].上海:复旦大学,2010.

[19]王其荣,黄建.综合评价方法之评价[J].统计与决策,2006,(6):37-135.