城市社区转型与居民区物业管理的困境——以哈尔滨市为例

曾燕南

(哈尔滨市社会科学院 经济研究所,黑龙江哈尔滨 150010)

目前,我国物业管理发展迅速,物业管理类型多,涉及各个领域约11 大类,全国绝大部分城市已经引进和推广了物业管理,全国物业管理企业已超过2 万家,从业人员突破200 万人。物业管理是社区治理的重要主体,但物业管理的发展与完善要与城市社区的转型结合起来进行理解。

为了进一步考察社区转型与物业管理的关系,本文选取哈尔滨市作为个案考察其物业管理发展历史与现状。原因是,哈尔滨市作为典型单位制的代表地区,目前仍然处于从单位向社区转变的深刻变动阶段,为我们动态了解物业管理如何介入社区事务提供了很好的观察点。其次,哈尔滨市作为全国最北面的重要省会城市,由于气候的原因,冬季的采暖服务使物业管理的工作更为重要和复杂,这也使得对哈尔滨的研究具有一定的典型性。也正因为此,以哈尔滨市为个案的研究具有一定的理论与现实意义。本研究基于对哈尔滨市715 家物业企业全面了解的基础上,考虑到企业规模、经营范围及地域特点,选取海富康城小区等十家物业企业管理的住宅小区进行实地调研,并对相关机构进行访问及资料收集,包括哈尔滨市统计局、哈尔滨市房产住宅局、哈尔滨市物价局、哈尔滨市房地产协会、哈尔滨市房屋维修资金办公室、哈尔滨市物业协会等单位,调查于2013年3月至6月期间进行。

一、城市社区转型与物业管理

中国现代城市居民区物业管理肇始于1981年深圳市物业管理公司,至今已有30年发展历史。城市居民区物业管理在中国的生成、发展和壮大具有特殊的历史和制度背景,是与社区转型紧密联系在一起的。

首先与中国城市社会组织形式由单位向社区的转变有关。新中国成立后,为了迅速实现工业化,稳定新生的人民政权,共产党和政府在城市基层社会逐步建立了以“单位制”为主,以基层地区管理(“街居制”)为辅的城市管理体制,通过单位对职工进行管理,通过街居体系对社会闲散人员、民政救济和社会优抚对象进行管理。职工的衣、食、住、行、学、生、老、病、死、伤残等全部由单位负责,有学者称之为“单位办社会”①田毅鹏:《单位社会的终结》,社会科学文献出版社2005年版。。当时,一个没有单位的人就不是一个完整的社会成员。单位的产权性质为全民所有制或集体所有。但是,单位的低效率和不公平日益凸显出来。改革开放之后,特别是党的十四大确立“建立社会主义市场经济”为中国经济体制改革的目标,对国有企业通过破产、兼并、变卖等形式实行改制,非公有制经济成为中国经济的重要组成部分。广大城市居民主动(下海)或被动(下岗)从单位中退出,单位对居民的保障作用严重削弱。虽然1978年党的十一届三中全会后中国街居体系恢复,但是已经不能够承担来自政府和居民的双向需求。1986年民政部为推进城市社会福利改革,把社会力量参与兴办社会福利事业称之为“社区服务”,以区别于民政部门代表国家办的社会事业。“社区”概念由此引入,20世纪90年代“社区建设”运动在全国轰轰烈烈展开。有学者称为中国城市基层社会的再组织化。②卢汉龙:《单位与社区:中国城市社会生活的组织重建》,《社会科学》1992年第2期,第52-57页。中国城市基层社会组织形式由单位向社区的转变,导致居民生活重心转向社区。居民需求在社区层面的汇聚是居民区物业管理发展的基本动力,哈尔滨的情形亦是如此。

其次与中国住房制度由福利分配向市场提供的转变有关。与单位制相伴随的是中国住房的福利分配制度,即住房作为福利由国家通过单位分配给职工,而不是作为一种在市场上可以自由买卖的商品。人们习惯把这种国家(单位)所有,职工使用的房屋类型称为“公房”。1956年中央政府提出对城市房屋私人占有制实施社会主义改造,1958年底城市私房改造基本结束,1964年政府正式宣布私人租赁性质的住房关系基本消失,1978年我国城镇住房中74.8%为公有住房。无偿分配和低租金的公房制度严重扭曲了住房的投融资机制,造成城镇居住用房的短缺。为解决城镇居民住房困难,20世纪80年代中国开启了住房制度改革。改革的核心原则是逐步实行住房的市场化,改革步骤如下:1980-1987年为福利住房制度的破冰时期,1988-1997年为福利住房制度与市场化住房制度并存的双轨制时期,1998年至今为市场化住房制度主导时期。改革的重要内容之一是改革住房建设、分配、维修、管理体制。由原来单位统包职工住房建设、分配、维修、管理一体化的单位所有制,转变为住房的生产、建设专业化,维修、管理社会化的体制。住房制度改革直接导致国家(单位)在住房建设、分配、维修和管理等方面的退场,为物业管理企业化、社会化、专业化服务登上历史舞台提供了空间。

再次与社区权力结构由一元向多元转变有关。如果把单位制看作是一种特殊类型的社区,那么建国后至今中国社区权力结构经历了一元向多元的转变。所谓一元社区权力结构是指国家行政力量在社区的一枝独大,其载体先后经历了单位、街道和居委会。在这种权力结构下,社区治理是自上而下的单向过程,社区居民对行政权力高度依赖。多元社区权力结构与此不同,指国家行政力量、市场经营力量和社会公益力量在社区同时在场,其载体包括街道、居委会、物业管理公司、社区服务类企业、草根性社区公益组织、业主委员会、社区管理委员会等等。李友梅观察了上海康健社区后指出,业委会、居委会和物业管理公司是社区“三驾马车”,即三大权力主体。③李友梅:《基层社区组织的实际生活方式——对上海康健社区实地调查的初步认识》,《社会学研究》2002年第4期,第17页。在这种社区权力结构下,社区治理是“自上而下”与“自下而上”的双向互动。各权力主体分工明确、良性互动,以达成社区的善治。社区多元权力结构是物业管理公司运作的微观社区基础。

二、哈尔滨的城市物业管理:转型期的多重矛盾

相较东部沿海城市而言,哈尔滨市推行物业管理较晚,始于1992年。承担嵩山小区开发建设任务的城市建设综合开发公司与承担辽河小区开发建设任务的市住宅新区开发建设总指挥部,先后派专人到我国率先引进物业管理的深圳市、广州市和海口市参观学习,引进其管理经验,在哈尔滨市成立了物业管理公司。经过20年的发展,截至2012年末,哈尔滨市住宅小区已发展到2260 个,物业企业已达到715 家,20 万老旧住宅全部纳入物业管理。全市既有住宅物业管理覆盖率达到100%。不过,物业管理作为社区建设的重要环节面临以下三个矛盾:

1.收费与服务之间的矛盾

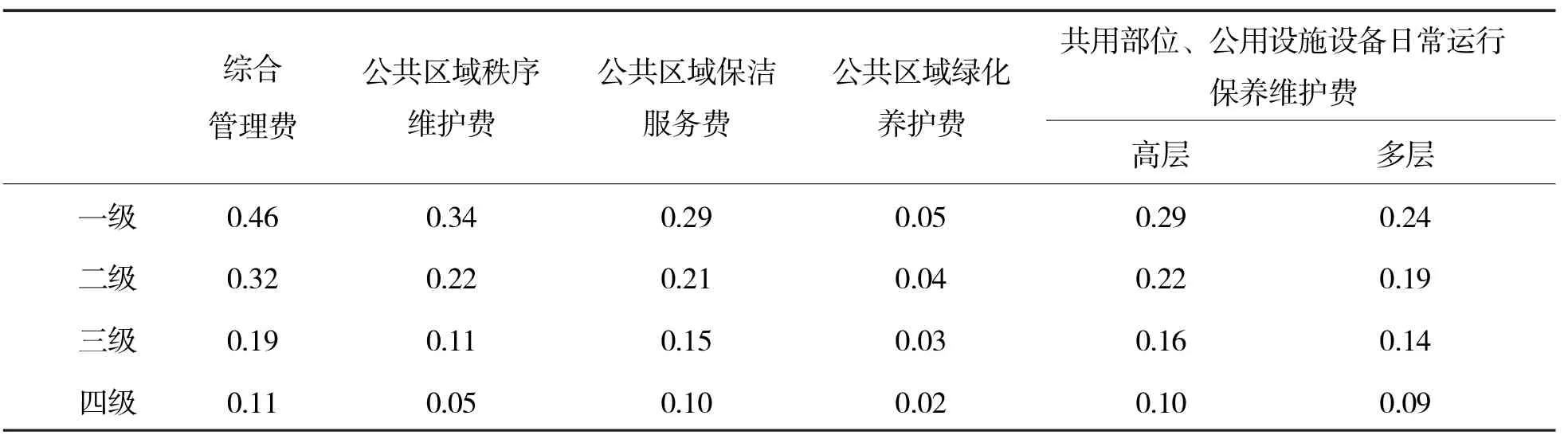

实际上社区居民与物业管理公司之间应是契约关系,居民付费、物业管理公司提供服务,但现实的情况远比这个要复杂。哈尔滨市物业服务收费起源于1998年,省物价局、省建设厅联合下发了《黑龙江省城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》(黑价联字[1998]45 号)和《黑龙江省非住宅小区房屋物业管理服务收费暂行办法》(黑价联字[1999]44 号)等文件。哈尔滨市物业管理通过对不同类型、不同规模的物业小区进行成本监审,核定出物业服务项目与成本费用支出相对应的按项分级物业服务定价成本,将物业服务细分为五个项目,每个项目划分为五个服务等级,提出普通住宅物业收费标准在建筑面积0.22 元至1.14 元的价格区间。2011年7月1日市物价局与市房产住宅局联合下发了《关于进一步规范物业服务收费工作的通知》,明确了哈尔滨市普通住宅小区物业服务的四级标准为基本服务标准,即最低的服务标准。理论上普通住宅小区五项服务齐全的,最低收费标准应为0.4 元,一级标准在1.6 元左右,见表1。

表1 哈尔滨市普通住宅小区物业服务定价成本表单位:元/月 平方米(建筑面积)

尽管收费水平与发达城市相比并不高,但哈尔滨市物业管理平均收费率仅为60%,有相当一部分物业企业收费率只有30%-40%,从而形成业主欠费——物业企业亏损——降低物业服务成本——减少物业服务项目——更多业主不按时交物业费的恶性循环。据有关部门统计,全市物业管理企业每年亏损总额平均在5000 万元左右,这也促使物业管理企业在管理上出现重收费轻服务的现象。2011年6月10日,哈尔滨市印发《关于进一步规范物业服务收费工作的通知》(哈价联发〔2011〕17 号)文件规定,普通住宅小区物业服务项目和等级标准由业主委员会(未成立业主委员会之前由社区居委会)代表业主与物业服务企业根据物业特点和服务要求选择确定物业服务等级,按照物业服务费用构成确定物业服务收费标准,而且要经业主大会通过确定。这个文件在实施过程中,物业服务企业与业主很难达成一致的定价与服务标准。例如:海富康城业主与希美物业发生的服务与价格矛盾,2012年该物业企业收费率仅为10%,致使该物业管理企业退出海富康城小区。另外,哈尔滨市成立业主委员会的小区约占20%左右,非小区住宅成立业主委员会的不足3%,这就很难形成物业管理企业与业主的正常沟通与协商机制。实际上,我国物业管理收费一直是个难题,上海市是中国房地产市场发展历史最久、发展最快的城市之一,到2013年底,城镇房屋由物业企业管理的建筑面积达7.98 亿平米,物业公司约有2600 家,上海市目前物业缴费率平均为78%。

与缴费率低相随的是投诉率高。2012年度哈尔滨市共受理价格投诉8369 件,其中,物业服务收费投诉排名第一,为2581 件,占总数的30.84%,主要投诉物业服务与物业收费质价不符等七个方面的问题:一是物业服务与物业收费质价不符;二是物业费的计算单位由使用面积向建筑面积转换,物业费标准提高;三是物业企业未经报批,擅自制定物业费收费标准;四是超服务等级制定物业服务收费标准;五是物业收费项目、标准不公示;六是物业超标准收取电梯费;七是小区地下停车场未经报批擅自收费。这是因为虽然出台物业管理条例,但物业管理企业在执行上存在参差不齐的现象。一些资质较高的物业管理企业还较规范,但一些老旧小区的物业管理企业存在服务意识不强、服务质量差的现象,房屋屋顶漏雨、上下水的维修、公共区域的照明、小区内的环境卫生、绿化、供热温度不达标等现象时有发生。这些小区或非小区大多没有成立业主委员会,一部分是由原供热企业转变而成的物业管理公司管理,还有一部分是由街道办事处责成社区居委会代管物业,这部分小区或非小区街道办事处只是收取业主的卫生费等必要的低标准管理费用,未形成真正意义上的物业管理,因此,遇到房屋维修和出现诸多问题时,没有解决问题的能力,在物业管理上也不顺畅,存在责权不清的问题。这些小区大多存在着物业费标准偏低、物业费收取困难的现象,一定程度上影响了物业服务质量和管理职能的有效发挥,居民自然难以满意并以拒缴费用作为表达不满的手段,从而形成一个难解的恶性循环。

2.专项维修资金与维修之间的矛盾

《哈尔滨市城市住宅专项维修资金管理试行办法》于2006年2月15日正式实施,哈尔滨市物业维修资金管理工作由此正式拉开帷幕。此“试行办法”对维护资金的基本定义、适用范围、管理原则、交存对象、交存标准、监督管理、资金使用等方面进行了规定,成为哈尔滨市物业维修资金管理工作开展的主要制度依据,2006年8月,哈尔滨市住房专项维修资金管理中心成立。随着我国《物权法》等法规的相继出台,哈尔滨市自2012年11月1日起开始施行的《哈尔滨市物业管理条例》中相应条款对物业维修资金做出明确规定,其中,第五十二条规定:“专项维修资金管理实行统一交存、专户存储、按幢立账、按户核算、专款专用、所有人决策、政府监督的原则”。物业维修资金可以利用增值收益部分建立应急维修资金,在急需物业维修时,经过市物业行政主管部门批准,先行启用应急维修资金进行维修。截至2012年末,哈尔滨市累计归集维修资金近15亿元,涉及物业项目10353 个,面积3233 万平方米,房屋34 万套,累计拨付使用维修资金790 万元,涉及物业项目216 个、面积222 万平方米,收益业主达到18926 户。

不过相较维修的需要而言,专项维修基金远远不够。哈尔滨市物业房屋专项维修资金缴存的比例与经济发展水平有关,2012年,房地产开发投资772 亿元,商品房销售只有1168.3 万平方米,如果按房地产开发建设单位和购房业主缴存物业房屋专项维修资金标准为每平方米建筑面积成本价的2%,即建筑面积每平方米24 元或32元缴存,哈尔滨市每年的房屋专项维修资金归集量很有限,解决不了房屋的大修或中修问题。特别是对老旧房屋的维修矛盾就更大。一般房屋的产权都在70年,十年大修、五年中修是房屋使用的一般惯例,也就是说房屋到了这个年限就应该维修了,但是哈尔滨市房屋专项维修资金目前还处于储蓄期,从今后房屋的大修或中修来看,资金缺口较大。目前,长春市物业房屋维修专项资金的归集按照建筑安装工程每平方米造价的7%归集,即每平方米95 元。沈阳市按照房价2300 元的2.5%归集,折算后每平方米57.5 元。两个城市房屋维修资金归集比率均高于哈尔滨市。

3.物业管理与基础设施建设之间的矛盾

哈尔滨市正处于中等城市化阶段,城市化水平处于迅速上升时期。过去十年,城市发展速度很快,建设了大量商品房小区。但哈尔滨市城市基础设施建设滞后,从城市供水、住宅人均指标等方面来看,哈尔滨市略低于全国水平。新发展起来的城区基础设施普遍薄弱,公共服务体系的完善跟不上房地产开发的快速步伐。

正是在这样的背景下,很多小区的房地产开发与道路、供排水、环卫、绿化、电讯等城市基础设施管理长期脱节,导致物业管理企业难以提供有效的服务。许多住宅小区在开发建设中,规划设计、工程质量及配套设施建设存在遗留问题,给物业管理造成困难。例如:有些小区业主已入住,但配套设施还不完善,造成物业管理企业与业主之间的矛盾纠纷。物业管理企业与业主的矛盾更多地集中在房屋建设遗留问题上,而物业管理企业要求开发商负责的力度非常有限,矛盾自然就积攒到物业管理企业。而这样的问题很难在短期内解决,也不是物业管理公司这一单一主体可以解决的,而是需要在更高的层面进行统筹规划。

三、迈向政府推动的三位一体社区治理格局

上述研究结果表明,哈尔滨的物业管理问题是与社区转型紧密联系在一起的,具有明显的发展阶段性,大致上与上海上世纪最后二十年的情形较为相似。不过近年来,哈尔滨商品房建设的加速使得这一问题更加复杂。由此,我们可以认为,物业管理要置于社区治理格局中进行理解,本文认为社区治理格局应该是政府主导的三位一体格局,其中涉及“三位”就是三个重要主体:业主委员会、居民委员会和物业管理公司,这三位要一“体”于服务居民、满足居民的需求。

1.政府的推动角色

政府要将物业管理与社会治理统筹起来进行认识以推动社区治理格局的形成。特别要重视新发展地区的基础设施建设和公共服务体系的完善,并明确市、区、街道办事处在基层设施与公共服务体系建设的职责范围。政府要积极监管物业管理公司,推动业主委员的建设,提升居民委员会的能力,从而更好地回应社区治理面临的问题。

政府要制定促进物业管理发展的优惠政策。物业管理从其性质来看,应具有部分商品属性和一定的社会公益属性的双重特点,这是其与普通企业的不同之处,物业管理与供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视、绿化、环卫等公用设施都有直接的关联。从目前我国物业企业普遍亏损的状况看,有关部门应制定扶持政策或给予财政上的优惠政策,属于地方政府负担的部分,建议列入城市基础设施维护范畴,以促进物业管理有序发展。

政府要确立物业管理服务标准及价格。这是因为,物业管理企业与业主协商物业管理费价格,往往都是物业管理企业单方面的价格,业主讨价还价的余地较小,所确定的物业管理费很容易形成“霸王”收费,如果业主认为物业管理服务与价格不相符时,大多以欠费的形式来讨说法,这也就造成了物业管理企业亏损的恶性循环,不利于物业管理企业的健康发展。所以,由政府来确定物业管理服务标准及价格,既维护了业主的利益,也维护了物业管理企业的利益。

政府要加大房屋专项维修资金的归集力度。要严格执行房屋专项维修资金交存、归集比例,对新建房屋适当提高开发建设单位和购房业主交存标准。对老旧房屋及房改房要研究制定切实可行的房屋专项维修资金交存、归集办法,不能等到这些房屋买卖交易时才交存、归集。居住在老旧房屋及房改房的业主大多为老人或低收入群体,与物业公司发生矛盾及遭到物业公司弃管的现象最多,这部分房屋是最需要房屋专项维修资金的,政府需要重视这一问题可能引发的社会后果。可设置专项基金解决老旧小区的改造与维修。

2.“三驾马车”分工与合作的社区治理格局

业主委员会、物业管理公司与居民委员会作为社区治理的“三驾马车”要分工合作,共同致力于社区建设。物业管理企业要从粗放型管理向集约型管理发展,现有的物业企业已经不是过去的房管所、房管处了,而是要对小区施行全方位社会化管理。物业管理企业要建立更为明确的行业标准,对物业企业的资质、专业化水平、人员素质等进行行业监管,对考评不达标的物业管理企业应一并退出物业管理行业。物业管理公司也要转变思想观念,不能把物业管理简单地看作是管房子、搞卫生、供热等,而是要成为社区治理的主体之一。

由街道办事处管理的小区应逐步让位于专业化的物业管理企业来管理,彻底解决物业管理责权不清、业主与街道办事处在物业管理上的推诿扯皮现象,把物业管理管成民生工程,不断改善城市居民的生活环境,树立城市的良好形象。居委会要建构平台,促进物业管理公司与业主委员会的沟通与协调,并积极整合政府与社会资源回应社区需要,特别是老旧小区的居委会更是要在小区的改造与维修上争取政府的资金支持。

只有三个权力主体分工明确、良性互动,才能形成社区治理的格局,并建立有效的社区纠纷与矛盾缓解机制,从而从体制机制上解决今天城市社区物业管理面临的矛盾与困境。