科技成果转化过程分析*

李玲娟,霍国庆,曾明彬

(中国科学院大学,北京 100049)

一 引 言

现代科技发展的趋势是科学研究、技术创新与科技产业日益一体化,科研组织不再满足于发表论文和申请专利,而是通过各种方式直接参与科技成果转化和产业化。受市场经济的影响,近年来,我国科研机构、课题组以及高校都在参与科技成果转化,彼此互为竞争,各种模式并存,虽然也取得了一些成效,但一方面耗费了大量人力财力同时还无法整合科技成果资源并形成规模化的影响力,另一方面科研机构过于关注科技成果转化也带来了“拔苗助长”和“重转化轻原创”等问题。因此,借鉴国内外科研机构和高等院校科技产业化的成功经验和失败教训,探索我国科技成果转化的路径具有重要的意义。

二 科技成果转化的研究概述

(一)科技成果转化与技术转移的概念辨析

科学技术向生产力转化是当今世界共同关注的问题,国外很少直接使用“科技成果转化”这个概念,与之意义最为接近的是“技术转移”。技术转移理论是由美国学者曼斯菲尔德提出来的,他认为技术转移是企业对内外条件加以权衡的结果,进行技术转移是企业的权宜选择。依据《决策科学辞典》,“技术转移是指科学技术在国家间、地区间、行业间以及在科学技术自身的系统内输出与输入的活动过程”。《世界经济百科全书》将“技术转移”诠释为构成技术三要素的人、物、信息的转移。技术转移主要包含两个维度,一是指技术成果从供给方向需求方的横向扩散,二是指实验室技术向市场应用技术的纵向转化,即技术的商业化开发和实现市场价值的过程。

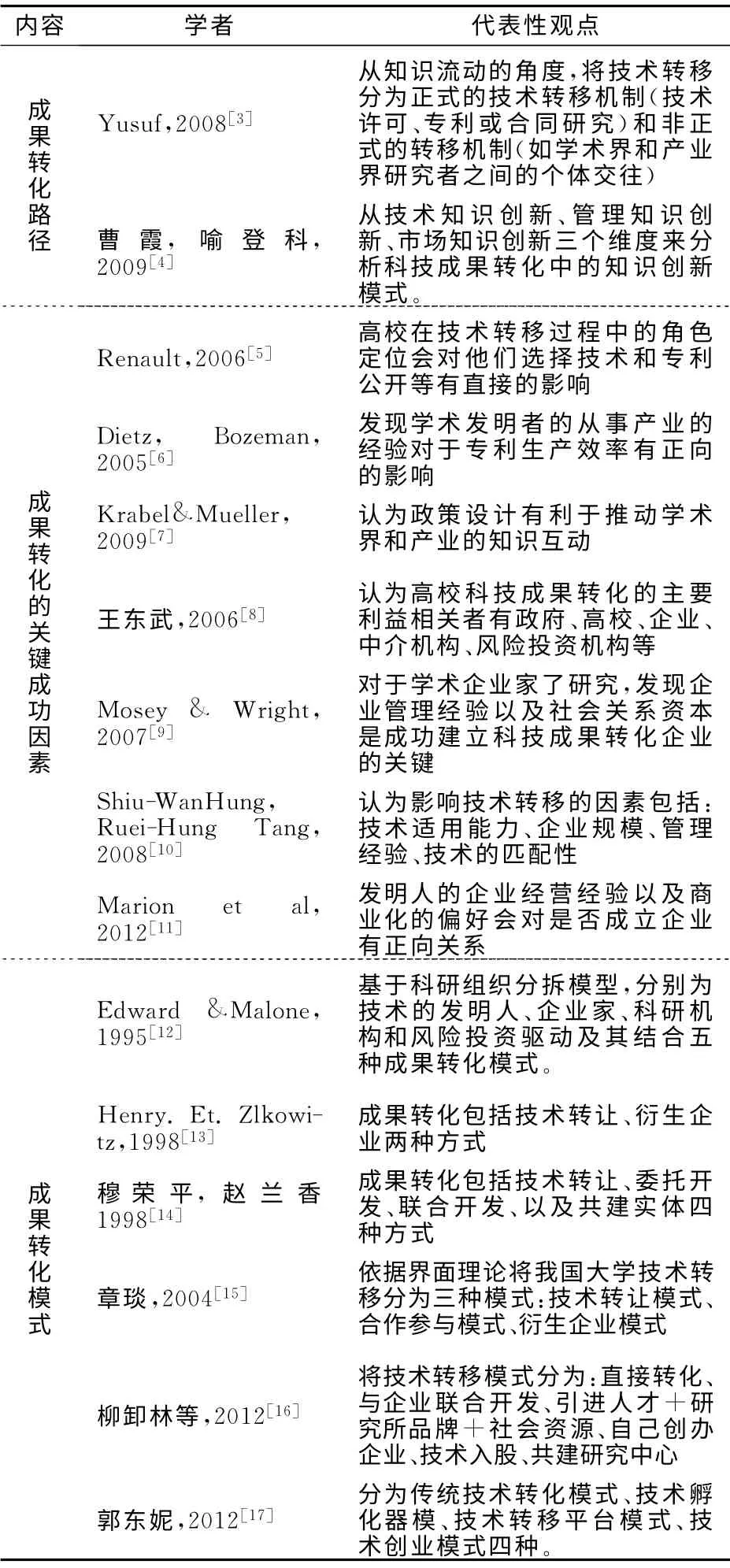

表1 国内外关于科技成果转化的研究概述

科技成果转化是我国特有的名词,贺红认为“科技成果转化”与“科技成果转移”的主要区别在于“科技成果转化是就科技成果形态的变化而言,而科技成果转移是就科技成果的持有者和利益主体的变化而言的”,“科技成果转化的速度在很大程度上取决于成果转移的快慢和转移各环节接受者的转化能力和接收程度。”[1]本文在上述概念基础上,着重揭示科技成果转化的内在机制。将科技成果转化界定为实验室技术成果的纵向转化,其内容包括:技术成果的转化,即基础研究-应用研究-试验发展-中试-产业化应用等;技术知识转化,即知识引进-知识吸收-知识创新。科技成果转化是调动人、财、物各种要素,运用有效的管理使技术、构思、信息有机融合的过程[2],是物化过程和知识转移过程的统一。

(二)科技成果转化的文献概述

科技成果如何实现产业化一直是理论关注的焦点,而科技成果转化模式的选择对转化的效果则具有显著的影响。当前,有关科技成果转化的研究主要聚焦于科技成果转化路径、科技成果转化的关键成功因素、科技成果转化模式三个方面,代表性观点见表1。

综述科技成果转化的相关文献,可以发现存在以下趋势,国外有关科技成果转化的研究更加聚焦于知识的创造、传播、应用的全价值链,同时重视科研机构、科技中介组织在创新系统中的作用。国内有关科技成果转化研究,章琰、王成军等人运用界面理论及三螺旋理论,较为系统地研究了科技成果转化的模式,但是,缺乏对科技成果转化的知识转移过程进行深入的研究,本文从知识转移和技术成果转化的角度开展科技成果转化过程分析。

三 科技成果转化的路径及影响因素分析

科技成果转化过程可以理解为各种形态的技术及相关要素从技术源向技术使用者的转移过程,因此,本文从两个层面分析科技成果转化的一般路径,即具体技术形态的转化过程及技术知识的转移过程。

(一)科技成果的转化路径分析

1.技术成果的转化路径

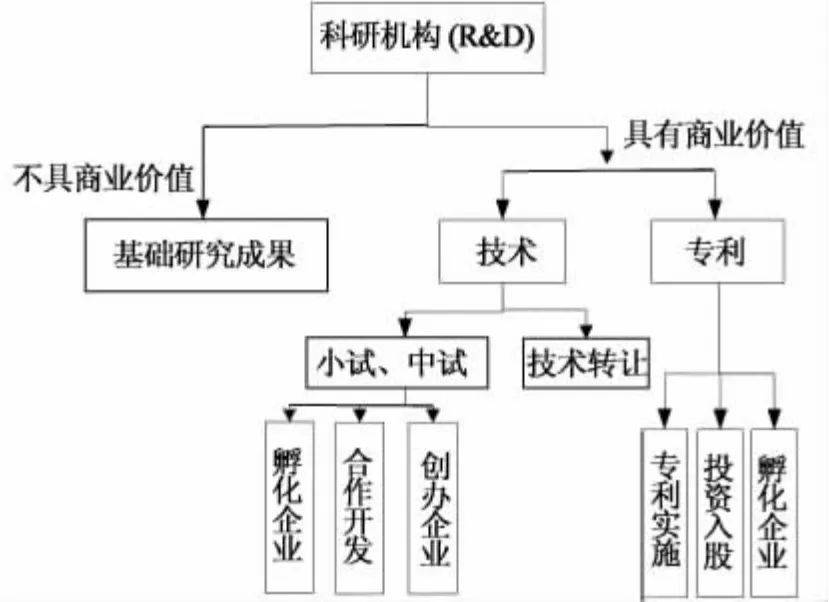

实验室技术成果转化过程可描述为广泛的、扎实的基础科学研究→科学研究基础上的技术发明→商业机会的评估(包括潜在的商业价值、技术优势、保护能力、发明文件等)→技术的知识产权保护过程→商业化战略与策略规划制定→形成合作协议或创建公司(产业孵化平台)→监督技术(专利)许可的实施过程(包括技术的孵化、知识产权的保护、资金的投入等)。科研机构通过设立技术转移机构来推动成果转化,代表科研机构对技术进行评估、代理专利、商业谈判及过程实施监督等,政府通过制定相关政策促进成果的转化。(见图1)

2.技术知识的转移路径

图1 技术成果的转化路径

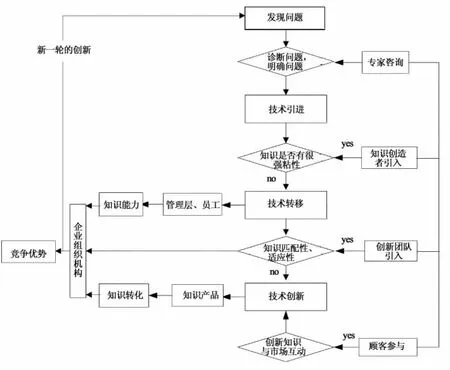

科技成果转化不是单纯的技术传递过程,同时还是知识的流动和传递过程。一个有效的成果转化过程,不仅体现为技术成果转让的多寡,更取决于技术知识能否顺畅流动和转移。从实质上说,成果转化过程同时也是知识的加工、传递及运用过程。在成果转化过程中,如果不及时和高效地转化技术成果中的隐性知识,将会出现重要技术信息的流失,导致技术转移功能的弱化。知识的传递是动态的,以企业为视角的技术知识转移过程见图2。

如上图所示,企业往往是科技成果的承接者,负责具体的科技成果实施。技术知识的交流与传递对企业形成竞争优势具有更加决定性的作用。科技成果转化中企业技术知识的转移可描述为:企业发现问题→专家咨询(诊断问题、明确问题)→技术引进(技术知识具有很强的粘性)→引入技术的创造者→技术转移(通过员工的学习与共享形成知识能力)→企业的组织结构;或者,技术转移(该知识与企业不匹配)→引入知识创新团队→技术创新→形成知识产品(接受市场检验)→引入顾客参与→企业组织结构。技术知识的引进、转移及创新通过中间各种变量引入及产生影响,最终沉淀到企业的组织结构和制度中,形成一种持续的、动态的学习和更新过程,进而形成企业的竞争优势。这种动态的知识转移过程是科技成果转化的真正意义所在。

图2 技术知识的转化路径

(二)科技成果转化的关键成功因素分析

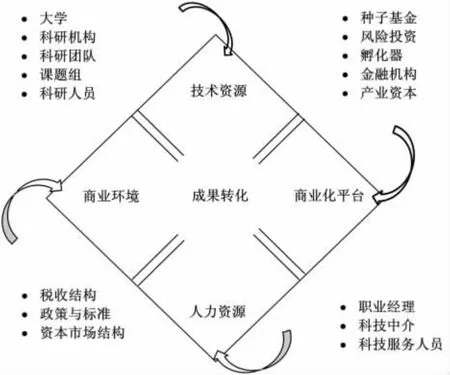

技术成果转化涉及两个层面,分别是技术成果的转化及技术知识的转移。技术成果转化可以分为三个阶段:即成果形成(基础研究、应用研究)、成果商业化(成果转让、许可、出资、融资等)、成果产业化(研究开发、中试、试销、投产等)阶段。科技成果转化涉及到四个主要因素,分别为技术资源、商业化平台、人力资源、商业环境。(见图3)

1.技术资源。技术资源主要来自于大学、科研机构、科技团队、科研人员等。技术来源方主要职责是根据市场需要,进行科技成果的开发研究,配合成果接收方积极参与成果的转化、推广工作等。在成果转化过程中,技术的拥有者常常处于主导地位,它对技术转移的意愿和能力直接制约着技术转移能否实现及其实际成效。此外,技术转移方提供的技术与需求方所需的技术存在匹配性的问题,处于成果转化初始阶段的技术,未经过小试和中试,是未成熟的技术,其使用价值处于不确定状态,技术状态也是制约成果转化的重要因素。

图3 科技成果转化的影响因素

2.商业化平台。技术商业化过程中需要种子基金、风险投资、孵化器、金融机构、产业资本等。商业化平台能够整合这些资源,并贯穿于科技成果转化链的始终。从创意形成商业计划,到创新产品的试验生产、市场推广以及产业升级,都需要资金的支持,天使投资、创业基金、风险投资(VC)、私募资金、上市融资等各种资金渠道都在创新成果价值增值过程的不同阶段发挥着作用。

3.人力资源。人力资源主要包括职业经理人、科技中介及科技服务人员。由于科学家是研究导向型,缺乏市场洞察力,往往不具备企业经营的思路和方法,因此,有必要引入职业经理人专门从事科技成果的转化工作[18]。同时,在成果转化中,还需要科技中介及科技服务人员的参与,技术转移转化是一项复杂的系统工程,它要求从事这项工作的人员既要懂自然科学的知识,又要懂社会科学的知识,比如财务、法律等,另外还要懂得沟通的技巧等,需要专业的科技服务人员及科技中介的介入。

4.商业环境。科技成果转化的商业环境因素具有至关重要的作用,政府在科技成果转化中的作用日益突出,如何激励大学与科研院所的科技成果转化的积极性成为一个突出的问题。政府通过制定相关的税收激励政策,引导资本市场转向投资创新型企业,同时从产权、投入、融资、人才等各个方面创造有利于科技成果转化的政策环境。政府政策的制定不能单纯激励某一主体的成果转化,而是要从科技成果转化链条出发,形成政策的协同作用。

四 科技成果转化过程模型的构建

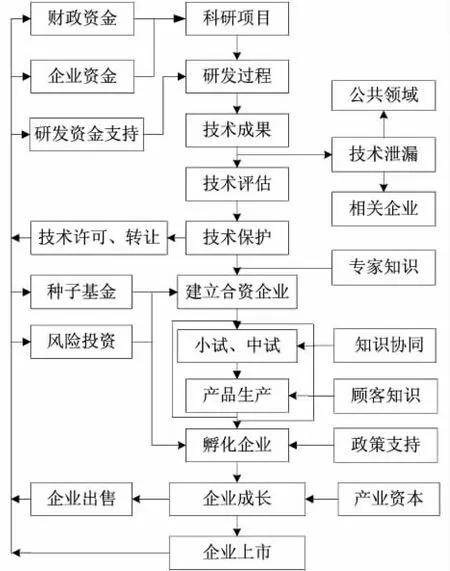

基于上述分析,可以描绘出科技成果转化的过程模型,如图4所示。科技成果转化模型中含括了技术转化的路径、知识转移的过程及成果转化的影响因素。

图4 科技成果转化过程模型

在科研项目的研发及技术成果形成阶段,首先,依据资金来源的不同,科研项目或是基于财政资金资助,或是基于企业委托研究开发,因此,在项目研发伊始,科研机构就应当与委托单位形成合理的利益分配机制,包括研究所与委托企业的分配,研究团队、研究人员、科技成果转化服务团队和研究所之间的利益分配机制。其次,科研机构应开展相应的知识产权规划和布局,如建立研究所知识产权管理标准支持系统,加强知识产权的保护工作,防止技术秘密的泄漏,推进技术转移效率。

科技成果商品化阶段,首先,技术研发成果可以被市场接受,能够经受得住市场的检验。这要求一方面研究所在进行规划和研究布局时要充分考虑技术商品化过程所需要的技术、资源和能力,另一方面研究所或科研团队或人员必须对市场有一定的了解和把握。其次,在科技成果进行转化时要对科技成果进行评估,评估内容主要有是否可以商品化和商品化后是否可以实现经济效益两个方面。三是组建专业化的科技成果转化机构及队伍。四是充分依托科技中介的力量,科技中介是沟通了技术供给方与需求方的联系,是技术与经济结合的切入点,是技术进入市场的重要渠道,对于技术市场化的进程有很大的推动作用。

衍生企业或孵化企业阶段,科技成果商业化的主体是科技型企业,其商业化过程是一个系统工程,包括技术转移过程及知识转移过程,需要劳动、资本、组织、市场和制度环境,各种要素相互综合、相互配套运营,需要有良好的运营环境和资源聚集机制。尤其是,商业化过程需要大量的资金是前期研究开发投入的十倍百倍,良好的风险投资制度、优惠的科技贷款政策、知识产权质押等较为发达;良好的孵化服务协助新建的科技企业整合资源,开拓市场;科研人员运营企业存在诸多的弊端,职业经理人的聘用也越来越成为必要。

最后,成果转化全过程需要政府的参与和引导,政府部门根据科技成果转化链条布局和制定合理的科技政策、产业政策、投融资政策与法律法规,大力支持和扶植科技企业的发展,鼓励科技成果转移转化。如科学规划科学研究的布局,详细规定研究成果知识产权的归属、保护、评估,针对科技型中小企业、科技企业孵化器、科技中介服务机构的多层次的优惠政策,构建多元化信息服务平台等等。

五 总结与展望

本文首先对科技成果转化路径从两个层面进行分析,分别为技术成果的转化路径及技术知识的转移路径,技术成果转化包括成果转让、衍生企业、孵化企业等方式,技术知识的转移主要针对衍生企业模式,包括知识引进、知识转移、知识创新三个层面。其次,本文将科技成果转化的影响因素分为四个大类,分别为技术资源、商业化平台、人力资源及商业环境四个方面,并列举了每个类别的构成要素。最后,在对成果转化路径及影响因素分析的基础上,构建了科技成果转化的过程模型,从立体的层面剖析了科技成果转化的过程。

然而,本文也存在局限性,主要表现为已有科技成果转化过程机理研究较少,借鉴相对较少,科技成果转化分期存在一定主观性,研究成果还需经受实践考验。由于本研究受到中国科学院的课题资助,本文后续将不断优化案例研究,扩大样本量进行更加深入的研究,为提升我国科技成果转化做出实际贡献。

[1]贺红.科技成果向现实生产力转化的初步研究[J].科技管理研究,2002(6):71-73

[2]董一哲,苏敬勤:研究开发阶段技术转移管理探寻[J].科技管理研究,1998(6):12-13.

[3]Yusuf S.Intermediating knowledge exchange between universitiies and business[J].Research Policy,2008,37(8):1167-1174.

[4]曹霞,喻登科.科技成果转化知识创新的模式研究[J].科技管理研究,2009(11):341-343.

[5]Renault C S.Academic Capitalism and University Incentives for Faculty Entrepreneurship[J].The Journal of Technology Transfer,2006,31(2):227-239.

[6]Dietza SJ,Bozemanb B.Academic careers,patents,and productivity:industry experience as scientific and technical human capital[J].Research Policy,2005,34(3):349-367

[7]Krabel S,Muller P.What drives scientists to start their own company?An empirical investigation of Max Planck Society scientists[J].Research Policy,2009,38(6):947-956.

[8]王东武,谢文峰,程金树.高校科技成果转化模式与关键因素探讨[J].科技创业月刊,2006,8:35-36.

[9]Mosey S,Wright M.From Human Capital to Social Capital:A Longitudinal Study of Technology-Based Academic Entrepreneurs[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2007,(31):909-935.

[10]Shiu-Wan Hung,Ruei-Hung Tang.Factors affecting the choice of technology acquisition mode:Anempirical analysis of the electronic firms of Japan,Korea and Taiwan[J].Technovation,2008,(8):551-563.

[11]Marion T J,Dunlap D R,Friar J H.The university entrepreneur:a census and survey of attributes and outcomes[J].R&D Management,2012,(42):401-419.

[12]Edward B.Roberts,Denis E.Malone.Policies and Structures for Spinning Off New Companies from Research and Development Organizations[J].Working Paper,1995,(3):1-31.

[13]Henry Etzkowitz.The norms of entrepreneurial science:cognitive effects of the new university-industry linkages[J].Research Policy,1998,(27):823-833.

[14]慕荣平,赵兰香.产学研合作中若干问题思考[J].科技管理研究,1998,(2):31-34.

[15]章琰.大学技术转移中界面移动及模式选择研究[D].北京:清华大学博士论文,2004.

[16]柳卸林,何郁冰,胡坤.中外技术转移模式的比较[M].北京:科学出版社,2012.

[17]郭东妮.高校技术转移模式与动力机制研究[D].北京:中国科学技术大学博士论文,2012.

[18]谢海军.在开辟现代化多元发展模式中提升道路理论和制度自信[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2013,(4):18-22.