从“南洋”到“东南亚”——东南亚地区名称变迁与中国地区政策的调整

李亚男

(北京大学国际关系学院,北京100871)

以“南洋”来指代现在的东南亚地区始见于清代文献,按照字面意思,是指“南方的海洋”。从广义上说,统称山东以南的沿海地区,与“北洋”相对[1];从狭义上说,则用以指代亚洲东南部的国家和地区,涵盖的区域大致包括现在中南半岛地区的越南、柬埔寨、泰国和马来半岛上的苏丹国,以及海岛地区的一些国家。与中国历史文献中出现的“东洋”、“西洋”、“北洋”等词语一样,“南洋”明显带有“中国中心”的方位导向,因此也多见于中国文献和中国学者的研究著作中。

当西方国家发现东南亚之时,正值中华帝国衰落而欧洲文明兴起的时期。由于世界格局的划分与命名向来都是以当时处于强势地位的文明为中心,殖民时代的欧洲学者没有沿用“南洋”的名称,而是习惯以“远东”或者“远印度”、“东印度”来指代包括东南亚在内的大东亚地区。这是因为在从欧洲到亚洲的新航道和殖民主义扩张路线中,印度位于关键性的门户位置;欧洲殖民者正是以此为跳板才逐渐进入东亚和东南亚地区。从地理上看,以欧洲为中心、以英属印度为地标,这些地区都位于印度以“东”,比印度更“远”,故而得名。“远印度”和“东印度”的称呼,带有明显的“欧洲中心论”的腔调和殖民主义色彩。在这一时期,东南亚国家虽然逐渐被纳入世界体系中,但由于各个殖民宗主国的分区占领,它并没有被看作一个整体的区域。其中中南半岛一带的陆地由于地处中国与印度之间,又被称为“印度支那”半岛,包括缅甸、泰国、马来亚、越南、柬埔寨、老挝等。

而现在约定俗成并被广泛接受的“东南亚”一词,最早是由美国人在19世纪中叶开始使用[2]。与此前的命名方式不同,“东南亚”不再以某一地域为中心,而是以亚洲的显著地标国家——中国和印度为参照物,来描述这一地区的位置。所谓“东”是指印度以东,“南”是指中国以南,从而淡化了“欧洲文明中心论”的暗示,但仍然带有浓厚的西方主义色彩。二战末期,盟军在锡兰(今斯里兰卡)成立了“东南亚司令部”,由英国将军蒙巴顿担任总司令,作战区域包括印度、缅甸、锡兰、马来亚、苏门答腊、泰国等,后来扩大到荷属东印度群岛和法属印度支那地区[3]。二战胜利后,这一地区各国民族解放运动空前高涨,“东南亚”一词因其去殖民主义的涵义,更是被广泛使用。1962年,在马来西亚首都吉隆坡召开的“东南亚地理学家会议”,正式采用了“东南亚”作为这一地区的称谓。

这一地区名称的变更反映出:近代以来,该地区国际关系的性质、内容、特点和发展方向都发生了不止一次的重大转变,区域格局的主导权也逐渐从中国手中转移到欧洲继而是美国手中。中国作为与东南亚在地理上接近、关系上密切的亚洲大国,在逐渐放弃旧称谓、使用新名称的过程中,对世界局势和自己在该地区扮演的角色做出了不同的判断,并相应调整了该地区在中国整体外交战略格局中的地位和作用。

关于本文的历史分期,主要从中国的政策角度出发,按照东南亚从传统到现代的身份转换、从分散的国家到对立的国家集团、再到逐渐整合的过程,大致划分为3个阶段:1)新中国成立之前的传统时期,东南亚地区在中国的对外关系中被笼统地称作“南洋”,是广阔且模糊的地理、文化和族群的边疆;2)建国前30年的革命时期,东南亚地区在中国的对外政策中被区分为“印度支那国家”和海岛国家(以及之后的东南亚国家联盟),充当着冷战和大国权力斗争的前线;3)改革开放以来的新时期,东南亚地区逐渐从分裂走向整合,中国也逐渐把半岛国家和海岛国家视为整体的外交对象,敌对的因素减少,合作的特征加强。

一、“南洋”:模糊的南部边疆

从历史上看,中国与东南亚国家间的传统关系大致可以分为两类,一类是事实上或名义上的宗藩关系,比如与越南、缅甸、暹罗(今泰国)、南掌(今老挝境内)、苏禄(今菲律宾境内)等[4],这些国家通过朝贡体系与中国中央王朝建立起较为密切的政治和经济联系,既是中央王朝的贸易伙伴,又是南部边疆的屏障;另一类是较为单纯的贸易联系,与中央王朝没有正式的官方往来,这些国家或是地处偏远,或是国力弱小,处于中华文明圈的边缘地带。如果做地理上的区分,那么宗藩关系主要集中在中南半岛的大陆地区,而单纯的贸易往来则多分布于东南亚的海岛地区,这与传统中国整体上是一个内向型的陆上强国、海洋军事力量不发达的特点有关。中国作为东亚体系的中心,遵从“天子守四夷”的战略思想,与以上国家间的陆上边界并不明确,而是笼统地将他们划归为南部的边疆地带,被看作是国家防御体系的最外围。这种“外围”和“边疆”,既是地理意义上的,也是文化和民族意义上的[5]。

进入近代以来,旧日的关系模式在西方殖民主义的强势介入下土崩瓦解。中国的中心地位被颠覆,东南亚各国先后沦为欧洲国家的殖民地,双方的贸易关系虽然得以保留,但是性质却发生了根本性变化,地区间贸易迅速被纳入到殖民主义的全球经济体系中,进而带来整个东亚地区社会经济结构的改变。由于这一变革不是瓜熟蒂落的自然进程,而是被外力作用触发的被动反应,因而旧模式的崩溃并不彻底,新模式建立的时机也远未成熟,中国与东南亚的关系进入到破而未立的过渡阶段。在这一时期,中国自身也受到西方殖民主义的冲击,外御强敌,内逢战乱,挣扎在半殖民地半封建社会的边缘,安全需求成为对外战略中压倒一切的紧迫目标。而同一时期的东南亚各国几乎全部处于殖民统治之下,虽然争取民族解放的斗争此起彼伏,但都还没有取得真正的独立地位。出于这样双向的原因,东南亚地区不是以个体的国家为单位、更不是以民族国家的形态出现在中国的视野中,而是延续了模糊的中国南部边界的身份,同时又充当了抵御殖民主义和反对帝国主义的前线。

值得一提的是,以沿海地区居民为主的中国人向东南亚地区移民,进一步加剧了这种文化与民族“边界”的复杂性。20世纪上半叶是中国向东南亚移民高潮较为集中的时期[6],也是定居东南亚的华人华侨与中国内陆联系最紧密的时期,南洋华人华侨与内陆政府或民间的政治、文化、经济联系构成了这一阶段中国与东南亚地区关系的重要内容。华人华侨为国内的革命斗争提供了大量资金支援,而国民政府也致力于对南洋华人进行民族主义教化,尤其重视通过侨民教育来培育华人的中国意识,成功地将东南亚华人对家庭、宗族、家乡的传统认同引导到对中国的国家认同上[7]。这种关系得以存在,一方面是因为中国当时进行的民主革命和抗日斗争与东南亚人民反抗殖民主义、争取民族独立的斗争有相通之处,可以互为犄角彼此声援。另一方面,也是由于现代民族国家的意识在这一地区还没有确立,血缘关系和文化认同仍然是决定群体身份的重要依据。

这一时期的东南亚之于中国来说,整体上还没有从传统的、以中国为中心的、地理民族和文化三重意义上的“南部边界地区”(南洋)的意象中脱离出来;而且东南亚各国被殖民的历史还没有结束。但是,第二次世界大战与伴随着二战兴起的民族独立运动高潮,以及随后的冷战,彻底改变了东南亚地区的格局和特征。中国共产党夺取政权建立新中国,以及东南亚地区新兴民族国家的独立,都赋予了双方全新的身份,促使中国在新的框架内和新的立场上重新考虑与该地区的关系及发展方向。

二、“印度支那”和“SATO”/“ASEAN”:冷战时代的朋友和敌人

美国在战后取代欧洲确立了世界头号强国的地位,并且在全世界范围内与苏联展开了旷日持久的冷战。国际社会由此分裂为在意识形态、社会制度、经济发展方式等各方面都尖锐对立的两大阵营。而英法等老牌资本主义国家在战争中元气大伤,无力应对战争后期席卷全球并蓬勃发展的民族独立运动,失去了对大部分传统殖民地的控制。东南亚各国就是在这种时代背景下摆脱了西方宗主国,相继成为独立的民族国家。但是新兴的国家由于国力弱小,在经济上仍然保持了对西方资本和市场的依赖,在政治上则不可避免地陷入冷战的漩涡。虽然多数东南亚国家参与了1955年在印尼召开的万隆会议,这一国际会议代表着广大亚非国家维护民族独立和国家主权、执行和平中立和不结盟政策、拒绝参加军事性侵略集团的努力[8],但最终没能扭转该区域成为冷战斗争前沿的局面。印度支那半岛上先后爆发了越南、老挝、柬埔寨三国以越南战场为主体的抗法战争和抗美战争以及20世纪70年代末的柬埔寨危机,期间还建立了越南民主共和国、老挝人民民主共和国、红色高棉等共产主义政权。而泰国和菲律宾则在美国的积极推动下加入了1954年成立的东南亚条约组织(SATO:southeast Asia treaty organization),该组织的根本宗旨在于牵制亚洲的共产主义力量,遏制苏联和中国势力在东南亚地区扩张。1961年,马来亚(现马来西亚)、菲律宾和泰国在曼谷成立了东南亚联盟,1967年,又加入印度尼西亚和新加坡发展成东南亚国家联盟,东盟虽然以促进本地区的经济增长、维护地区和平与稳定为宗旨,但在战略上是亲西方的[9]。“东南亚”这一区域的政治和军事特征被进一步强化,成为大国战略利益的交汇处。

这一时期的东南亚在中国对外战略中,被区分为不同层面上对立的两部分。从边界安全的相关度来看,一部分是大陆上接壤的中南半岛国家;另一部分是海洋上隔水相望的海岛国家,前者比后者更为重要。从冷战的阵营划分来看,一部分是由共产党执政的社会主义国家或是遵循“有限中立”(即不与美国结盟)的国家;另一部分是美国在东南亚的盟友与准盟友,接受美国直接或间接的军事保护。从革命的意识形态来看,一部分是帝国主义、资本主义或新老殖民主义的代理人,即各资本主义政权或是社会主义国家中的“反动派”;另一部分则是坚持国际无产阶级革命、以推翻资产阶级统治为己任的“进步力量”,比如东南亚各国的共产党。基于对这种分裂状况的认识,中国在冷战时期对东南亚地区的政策大致可以概括为:帮助朋友,打击敌人,拉拢中间力量。

因此,首要的问题是确定谁是“朋友”、谁是“敌人”,这在相当程度上依赖于中国对国际局势的判断、对自我身份的设定和中国国内政治的发展。这些因素并非一成不变,而是在不同的阶段,中国在该地区的“朋友”和“敌人”也发生着变化。

新中国成立初期,冷战方兴未艾。作为社会主义国家的一员,中国在外交政策上采取了“一边倒”的大战略,与苏联缔结盟约,联合共产党执政的“兄弟国家”,对抗以美国为首的西方资本主义阵营。同时,出于对突破美国的孤立与遏制、创造良好的周边环境以利于国内建设的种种需要,首创性地提出了“和平共处五项原则”,用于指导与不同社会制度的国家发展关系。20世纪50年代中期,“两个中间地带”的思想再次被强调,并逐步发展成为中国处理与亚非拉国家和民族解放运动的关系的重要指导原则。从这三方面出发,中国在东南亚地区率先承认了越南民主共和国为越南的合法政府,并且对越南人民的抗法斗争和抗美斗争给予了大力的支持和援助。对于其他追求独立自主与和平中立的东南亚国家,中国则秉持着“求同存异”的原则,积极与之发展外交关系。1950年,中国与印度尼西亚建交,并在相互谅解的前提下分步地、合理地解决了印尼华侨的双重国籍问题。1954年,与缅甸签署了《中缅两国总理联合声明》,倡议以和平共处五项原则作为中缅关系的指导准则,1960年,签订了《中缅友好和互不侵犯条约》。1956年,中国开始向柬埔寨提供经济援助,1958年,中国明确表示支持柬埔寨和平中立政策,反对美国干涉柬埔寨事务,在柬埔寨局势动荡不安的关键时刻与其建立了外交关系,并签署了《中柬友好和互不侵犯条约》,承诺互不参加针对对方的军事同盟。1961年,中国与老挝建立了正式外交关系。就在同一阶段,泰国和菲律宾加入了美国倡导的“东南亚条约组织”,为其在亚洲进行干涉行动提供了军事基地,站在了中国的对立面上。

从20世纪60年代中期开始,中苏关系破裂并迅速恶化。在这一阶段,中国一边援助印度支那国家的抗美斗争,一边声援和支持马来西亚、泰国、印尼等国共产党的武装斗争[10],使得东南亚这些亲西方的国家更加警惕共产主义在该地区扩张的可能性。1967年,东南亚国家联盟成立,中国视这一组织为“现有的反华反共的国际和区域组织”的合作伙伴,是“东南亚条约组织的孪生兄弟”,“美帝国主义反华包围圈的一个组成部分”[11]。

20世纪70年代初,中国再次调整了对全球战略局势的看法,认为主要的安全威胁来自苏联,在对外政策上开始推行“联美反苏”的“一条线”战略,打破了中美关系的僵局。在东南亚地区,为了阻止苏联势力的渗透,中国放弃了最初争取各国严守“有限中立”的目标,也改变了此前“无产阶级国际主义”的激进外交政策,不再排斥美国在该地区实际上或是潜在的盟友,转而谋求推广国际反苏反霸统一战线。而越南在抗美战争后期与苏联的关系日益密切,1975年,越南南北统一后,便开始在苏联的默许下着手向老挝和柬埔寨扩张,妄图实现“越南领导下的印度支那联邦”的梦想。1978年,中越关系破裂,越南随后与苏联签订具有军事同盟性质的《苏越友好合作条约》,中国方面立即予以谴责,提醒国际社会警惕苏联和越南的扩张野心[12];1979年2月17日,中越边境战争爆发,昔日的朋友和“兄弟”最终在战场上兵戎相见。而昔日的敌人——东南亚地区亲西方的国家或是美国盟友——与中国的关系却随着中美关系的缓和而先后解冻。中国与马来西亚在1971年率先达成了建立直接贸易的谅解,并于1974年5月正式建立了双边外交关系。1974年,中国与菲律宾签订了《关于进一步发展中菲两国贸易的换文》,同时签署石油协定以保证对菲石油供应,1975年6月,中菲建交。同年7月,中国与泰国建立外交关系,双方领导人实现了高层互访,又于1978年签订了《科技合作协定》。中国与新加坡和印度尼西亚的外交关系虽然还未恢复,但是相互敌视的态度在东盟的整体框架下已经开始改变。中国领导人也多次在外交场合公开表示支持东盟和平、自由、中立的主张。至于这一阶段处在印度支那地区焦点位置的柬埔寨,对于中国来说则是敌友并存。

在整个冷战时期,“印度支那”都是作为东南亚地区中一块特殊的区域而存在,印度支那地区此起彼伏的局部战争,本身就表明了该地区在意识形态斗争和大国对抗的影响下持续的分裂状态。虽然各方在文件中、在讲话时、在媒体上也会统一地使用“东南亚”来指代这一区域,但却无法改变它在本质上分裂为彼此对抗,至少是彼此隔离的事实。站在中国的角度来看,东南亚并不是一个整体的区域,而是由进行着“热战”的印度支那地区和进行着“冷战”的海岛地区组成,既有朋友,又有敌人,无论敌友的身份怎么转换,支持朋友、联合可能成为朋友的人去反对敌人的策略却并没有改变。

三、“东南亚”:区域合作的多边平台

随着冷战的结束,东南亚地区自太平洋战争开始燃烧的战火终于慢慢熄灭,“印度支那”这一代表着殖民主义与反殖民主义、资本主义与共产主义、和平主义与霸权主义斗争的称谓,也逐渐淡出了国际社会的政治舞台,“东南亚”作为区域名称至此完成了语义学意义上的统一。但是从政治和经济的角度出发,这一地区最终要真正成为一个整体,关键还是在于海洋国家和半岛国家之间关系的进一步深化以及合作的进一步拓展。

二战后,大国之间长达40多年的对抗在东南亚地区留下了犬牙交错的利益关系,半个世纪以来积累的隔阂、分歧和不信任感的消除也需要一段足够长的时间。在这个过程中,“东南亚国家联盟”组织的扩大起到了重要的作用。1984年,独立后的文莱迅速加入了东盟组织,表明了自己的外交立场和经济发展偏好。1992年7月,越南和老挝首次应邀出席了东盟外长会议,并加入了《东南亚友好合作条约》,成为东盟的观察员国,标志着东盟组织扩展迈出了实质性一步。1994年,东盟6国和越南、老挝、柬埔寨、缅甸等国家官员和学者在马尼拉讨论了推进东南亚一体化进程的问题,签署了《东南亚10国关于建立东南亚共同体设想的声明》[13]。1995年,越南加入东盟。1997年,老挝和缅甸先后加入这一区域组织。1999年,柬埔寨实现了国内的政治稳定之后,成为东盟的第10个成员国。东盟组织成为一个涵盖整个东南亚区域、人口超过5亿、面积达450万平方公里的地区性集团。

2002年,东盟自由贸易区启动。2003年,第九届东盟首脑会议提出建立东盟共同体的目标。2008年,《东盟宪章》生效,重申要在尊重各成员国的独立、主权、平等、领土完整和民族特性的基础上,加强地区经济一体化的建设。虽然东南亚各国在政治上还存在着不同程度的分歧,南中国海的岛屿主权争端也还悬而未决,东盟成员国对区域内大国力量的态度也不尽相同,但从长远来看,有经济发展作为强劲的内在动力,这些问题都不足以逆转东南亚地区一体化的趋势和进程。“东南亚”作为区域名称,从未像今天这样在经济和政治意义上完整地代表着这一处于进一步整合过程中的地区。

虽然没有明确的证据表明中国的地区战略规划究竟是从何时起开始把东南亚作为一个整体的区域来考虑,但是,20世纪80年代初期的对外政策调整确实对中国与东南亚关系产生了重大影响。中国重新规划了国家发展的方向,引导国家从革命型向建设型转变,倡导和践行真正意义上的“独立自主的和平外交政策”,“不依附于任何一个超级大国,也决不同他们任何一方结盟或建立战略关系”,“对一切国际问题都根据其本身的是非曲直决定自己的态度和对策”。这意味着中国在冷战结束之前就已经在外交政策上跳出了美苏对抗的框架,放弃“以苏划线”或是“以美划线”的思路,灵活而又务实地根据国家利益需要来处理国际事务和外交问题。在东南亚地区,这成为中国支持并努力促成柬埔寨问题政治解决和后来实现中越关系正常化的基础。当中国放弃了此前以“反美”或“亲苏”为标准划分敌友的做法之后,东南亚地区对于中国来说就不再是大国利益对抗的前线,也不再是意识形态斗争的战场,而是亟待实现和平、稳定与中立的睦邻友好带,是有待开发的市场和原料产地,更是便捷又理想的经济合作平台。在这种思想的指导下,一个不再分裂对抗的东南亚、一个在生产要素和市场流通方面进行着统一整合的东南亚,显然更符合中国的利益。因此,中国对东盟的扩大采取了默许和支持的态度,并乐于见到东南亚地区一体化的早日实现。

在东盟自身一体化进程加快和中国推行独立自主不结盟的和平外交政策的双重前提下,双方的关系发展走上了快车道。1991年,中国开始与东盟正式对话,1996年,中国成为东盟的全面对话伙伴国;1997年,中国领导人出席首次中国-东盟领导人会议,与东盟各国首脑发表联合声明,确定了双方“面向21世纪的睦邻互信伙伴关系”;中国与东盟10国还先后签署了加强双边合作的各种框架文件,建立了东盟与中日韩(“10+3”)和中国 -东盟领导人(“10+1”)等多边对话机制;2010年,中国-东盟自由贸易区正式建成。这一时期,整合后的大东盟组织成为中国与东南亚各国进一步加强联系、深化经济合作的纽带与途径,是中国对该地区政策的主要着力点。而一个和平的、摆脱了分裂状况的东南亚地区,本身也为周边国家乃至其他区域大国在亚太地区开展多边合作提供了一个活跃的平台。

四、东南亚之于中国:角色和战略地位的变迁

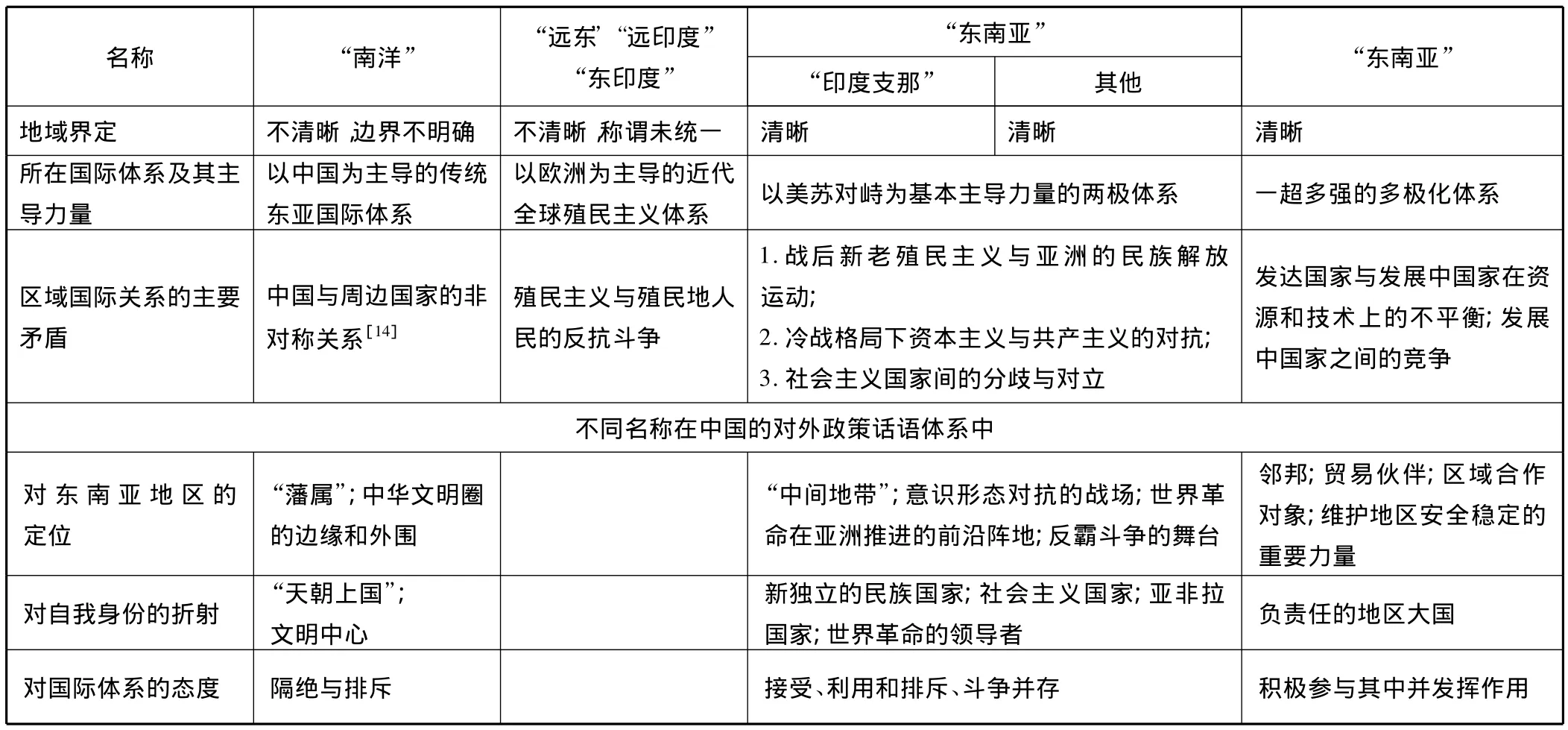

近现代以来,东南亚地区的名称从“南洋”逐渐被替换为范围指代不一的“远东”、“远印度”、“东印度”以及“印度支那”等,后来又演变为“东南亚”,这一过程不仅仅是单纯的地理名词的变迁,而且还映射着世界体系及其主导力量的变化(见表1),同时还伴随着该地区国际关系的性质和内容的转移。其中“南洋”和“东南亚”先后出现在中国的对外政策话语体系中,而“印度支那”这一名称则因与地区冲突紧密地联系在一起,在某一段时间内被用来特指东南亚的一部分区域。

表1 东南亚地区名称及其关联的国际体系与中国对外政策

伴随着对东南亚地区称谓的改变,中国对该地区的政策也经历了一个调整过程。一方面,中国的自我身份设定在不同的历史时期各不相同;另一方面,一个从分裂走向一体化的东南亚地区,在中国对外政策中扮演的角色和占据的战略地位也发生着变化。我们虽不能贸然地认定东南亚名称变迁和中国地区政策调整这两者之间存在着某种必然联系,但至少前者为更好地理解中国的地区政策发展提供了一条显性的线索。

事实上,地理名词本身之于东南亚地区并不重要。正如莎士比亚所说:“我们叫做玫瑰的那种花,即使改换名称也无损芬芳”。称谓变迁的真正意义在于名称的背后隐藏着一个特定的主体,名称变化实质上是主体的变化以及主体对客体认知的变化。具体到中国对东南亚地区政策中,不同时期使用的称谓不同,代表着对这一地区战略地位的判断和外交政策的思路不同。在当今中国与东南亚地区关系中,“东盟”这一词语出现的频率越来越高,而依托于“东盟”组织构建的多边合作框架也日益扩大,涉及到的国家和地区远远超出了“东南亚”的地理范围。对于外交政策的研究者来说,中国“对东南亚外交”和“对东盟外交”是否以及在多大程度上需要加以细致的区分,“东南亚”这一名称又在哪部分领域中可以被“东盟”所替代,都是值得探讨的新问题。

[1][清]郑观应,辛俊玲.盛世危言·卷六·兵政·海防[M].北京:华夏出版社,2002:411.

[2]Malcom H.Travels in South-Eastern Asia:Embracing Hindustan,Malay,Siam,and China,with Notices of Numerous Missionary Stations and a Full Account of the Burman Empire[M].Boston:Gould,Kendall and Lincoln,1839.

[3]Emmerson K D.Southeast Asia:What’s in a name?[J].Journal of Southeast Asian Studies,1984,15(1):1-21.

[4]余定邦.近代中国与东南亚关系史[M].广州:中山大学出版社,1999:14-322.

[5]Wade G.The southern Chinese borders in history,in where China meets Southeast Asia:Social and cultural change in the border regions[C]//Evans G,Hutton C,Eng K K.Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,2000:28-50.

[6]庄国土.论中国人移民东南亚的四次大潮[J].南洋问题研究,2008(1):69-81.

[7]王宁宁.家国春秋:抗日战争时期东南亚华侨教育研究[J]. 抗日战争研究,2012(4):96-106.

[8]尹承德.万隆会议:现代国际关系史上的丰碑[J].国际问题研究,2005(3):25-27.

[9]王世录,王国平.从东盟到大东盟:东盟30年发展研究[M].北京:世界知识出版社,1998:61.

[10]Taylor J.China and Southeast Asia:Peking’s Relations with Revolutionary Movements[M].New York:Praeger Publishers,1974.

[11]评论员.美帝走狗拼凑的“东南亚国家联盟”出笼,美国主子急忙为其反华反共人民的反动联盟喝彩叫好[N].人民日报,1967-08-12(6).

[12]评论员.苏越签订的“友好合作条约”是什么东西?[N].人民日报,1978-11-05(4).

[13]朱 进,王光厚.冷战后东盟一体化论析[J].北京科技大学学报:社会科学版,2009(1):38-45.

[14]Womack B.China and southeast Asia:Asymmetry,leadership and normalcy[J].Pacific Affairs,2003(4):529-548.