天道酬勤—八路军的后勤供给工作(上)

殷 杰

天道酬勤—八路军的后勤供给工作(上)

殷 杰

时任延安中央军委总供给部部长叶季壮

“兵马未动,粮草先行”,后勤供给工作对于维持军队战斗力极端重要。8年艰苦卓绝的抗日战争,八路军挺进敌后,在广大人民群众的支持和密切配合下,与日伪军作战99847次,毙伤俘日军近52万人,消灭伪军85万人,解放了大片国土。八路军自身也由4.5万人发展到102万人。这些辉煌的业绩背后,渗润着八路军后勤战线指战员们无数的心血和汗水。

八路军的后勤组织和机构

红军改编为八路军后,原红军前敌总指挥部的后勤机构分编成两套班子。延安中央军委总供给部由叶季壮任部长,赵尔陆任副部长;中央军委总卫生部由姬鹏飞任部长,饶正锡任副部长。八路军总部按当时国民革命军的统一编制名称,设军需处(对内称供给部)、军医处(对内称卫生部)、18兵站分监部(对内称兵站部)。各部下设科。

八路军下属各师设有军需处、军医处(对内分别称供给处、卫生处,1937年冬改称部),团设供给处和卫生队,营设供给员,连设司务长。各级供给部下均设军需、财务、粮秣、采办等处(科);卫生部下设医务、材料、供给等处(科)和医院;兵站部下设兵站分部。各级后勤机构的调整和建立,从组织上保障了后勤工作的开展。

1937年8月6日,中国工农红军前敌总指挥部命令红军集结于陕西省三原、富平地区整训改编,准备开赴华北抗日前线。各部队的供给、卫生、兵站等部门紧张而有序地行动起来,积极进行出征前各项准备工作。供给人员冒雨组织筹粮,保证出发时携带3天熟食和几天的粮食。对部队的武器弹药和被服装具进行检查,按需要和条件的许可给以必要的调剂与补充。卫生部门也积极准备战地救护器材和急需药品。

9月18日,总兵站部部长杨立三率后勤工作人员由延安出发,经延川、大宁、蒲县、洪洞到达临汾,开设兵站线。总兵站部和第1兵站医院均设在临汾,并在孟县、寿阳、榆次、蒲县、大宁、延长设立转运站。10月,兵站部在屯留设派出所,供应129师;在汾阳设派出所,供应120师;在潼关设派出所,转运由南京、武汉和西安办事处运来的军用物资。11月,晋察冀军区供给部在山西五台县耿镇组建。随后,陆续在河北省建立了行唐、唐县、平山物资采购办事处和灵寿陈庄物资转运站。

为加强对八路军各部队后勤建设的统一领导,八路军总部于1939年3月成立后勤部,杨立三任部长,下辖供给部、卫生部、兵站部。同年6月,总部军事工业科扩编为军工部,划归后勤部领导。八路军后勤部门以团为单位开设合作社,并随军行动,主要任务是供给部队日常用品。

1940年2月,中央军委总供给部颁发了《八路军供给工作条例》,八路军后勤制度进一步完善。

八路军的供给标准

八路军的供给标准,在抗战各个阶段有所不同。

1937年,八路军挺进敌后之初,后勤部门规定从士兵到总司令,每人每月2~5元(法币,以下皆同)的津贴费。作战部队每人每天1.5斤粮食,后方机关每人每天1.25斤粮食,5分钱菜金。

1938年初,随着敌后抗日根据地的初步建立,八路军的供给标准调整为:每人每天为小米1.5斤,油3钱,盐3钱,肉3钱,菜1斤。

1938年12月21日,八路军总部对指战员津贴费标准做了统一规定:正副师长和政委、正副旅长和政委5元;团长和政委、营长和教导员4元,连长和指导员3元,排长2元,上士1.5元,战士1元。

1939年2月2日,八路军总部对鞋袜费、马干费、出差伙食费做了规定:连长、科员、股长以下干部、战士,每人每月鞋袜费0.5元(凡津贴费满4元者不发);骡子每匹每天发马干费0.25元,驴子0.2元,战马0.3元(只限晋东南部队,其他地区部队应按驻地粮价基本增减);因公出差人员,每人每天伙食费0.3元。

需要指出的是,由于各根据地情况各异,供给标准的落实情况也不尽相同。山东、冀中根据地物产丰富,部队的供给条件就较好。晋绥部队地瘠民贫,供给就差。在服装供给上,晋察冀、晋冀豫部队每人每年发2套单衣、1~2年发1套棉衣。晋绥部队每人每年只发1套单衣,棉衣要2~3年才发1套。

1939底,经济条件较好的冀晋豫根据地实际供给情况如下:

伙食费:普通人员每日菜金5分,各训练队教职员学员7分,轻伤员0.1元,重伤员0.2元(粮食除外),出差人员每日粮菜合计0.3元。

马干费:驮炮及骑兵每日0.3元,普通骡马每日0.25元,驴子每日0.2元。

办公费:团部10元,政治处20元,供给处15元,卫生部15元,营部20元,连部15元。

擦枪费:每月马步枪5分,驳壳枪3分,花机关枪0.2元,轻机枪0.4元,重机枪0.6元,迫击炮1元,山炮3元。

津贴费和鞋袜费:战士、班长每月1.5元,排长2.5元,连长3.5元,营长以上4元。

包括招待、印刷、马药、鞋掌修理等费用在内的杂支费:每个团每年100元。

八路军的供给标准非常低

抗战期间,陈嘉庚(左二)作为侨领,组织南侨总会支援抗战,发动华侨捐款捐物

教育费:团政治处每月宣传教育费30元,各训练队学生教育费每人每月0.5元。

烤火费:普通人员0.1元,各训练队教学员及休养员为0.2元,电台报务员及守总机电话每人每月0.5元。

抗战初期八路军的经济来源

抗战初期,八路军挺进华北敌后,着手建立抗日民主政权,各级组织机构和规章制度尚不完善,因此八路军的经济来源中,国民政府拨付的军饷、海内外人民的捐助、缴获的日伪军装备和没收的汉奸资产这4项占了相当比重。

全面抗战爆发时,根据国共两党达成的协议,八路军每月可从国民政府处领取50万元军饷和5万发子弹。但驻陕甘宁边区的机关、院校和部队,不能领取分文。八路军总部将所领到的经费,分一半给陕甘宁边区,另一半发给前方部队。八路军每个师,每月可得到4万~6万元。作为参照,国民党中央军嫡系部队,每师每月可领到25万元军饷,半嫡系部队每师每月也可领到16~18万元。八路军出师华北后发展很快,到1938年底发展到15万人,1939年底壮大到27万人。每月50万元军饷,即便只支付吃饭、穿衣和医疗费,也显得杯水车薪。

即使是这等微薄的军费,国民政府也经常拖欠、少发、扣发,借以限制八路军的发展。1939年冬,国民党顽固派发动第一次反共高潮后,国民政府停发了八路军军饷。在社会舆论的压力下,才迫不得已将1939年10月~1940年3月停发的军饷补发给八路军。1940年11月,国民党顽固派发动第二次反共高潮,国民政府则全部停止了对八路军的供给。

115师取得平型关大捷后,八路军威名远扬,获得了人民群众的广泛拥护。社会各界人士组织动委会、抗敌会和工、农、青、妇等各种抗日救亡组织,以多种形式为八路军筹措经费和被服、给养、药品等物资。就连身居祖国大西北的维吾尔、哈萨克等少数民族群众,也筹集了折合60万银元的经费,连同募捐的8万件皮衣、1万架马鞍及一批药材送往延安。自1937年起,宋庆龄等社会知名人士积极为八路军筹集了大批钱款、设备和药品。

祖国的抗战牵动着海外赤子的心。马来西亚华侨彭士馨等10余人,筹集4万多元,购买了两辆雪佛兰牌救护车和大批医疗用品,捐助给中共领导下的抗日武装。就连生活非常贫苦的中下层侨胞,也竭尽微薄之力。以开餐馆为业的旅美华侨李兆焕,将自己积蓄的1.7万美元转赠给八路军。这些对八路军克服当时的困难,保障部队供给起了重要作用。

据统计,抗战期间,八路军总部收到的捐款总计881万元,慰劳款180万元。这些款项主要是抗战前期收到的。随着战争规模的扩大和持久化,民间财富急剧损耗,广大人民自身的生活也日益困苦。加之日伪及国民党顽固派加强了对各抗日根据地和陕甘宁边区的封锁,即使是有捐款和物资,要运进各根据地也变得越来越困难。

抗战初期,八路军伏击了多支日军辎重部队,缴获了不少急需的物资。仅115师在平型关缴获的军大衣,就够该师官兵每人分到一件,解了八路军的燃眉之急。但是,随着日军对大中城市和交通线的占领,战线逐渐稳定下来,这种取之于敌的补充日渐困难。

抗日根据地的土地改革

依靠群众保证军需供应

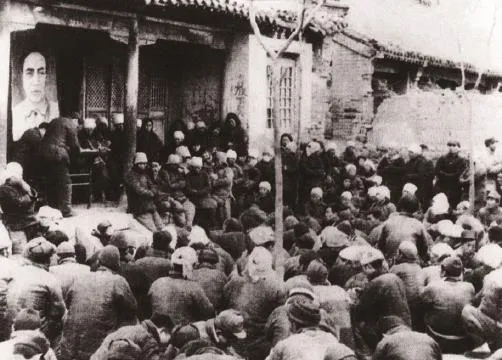

随着敌后抗日民主政权的建立,根据地人民的支援和部队的生产自给成为八路军军需保障最基本和最主要的途径。通过减租减息、合理负担、征收粮税等办法,八路军得到人民支援的财力、物力越来越多。加上八路军将士尤其是后勤工作人员的积极努力,部队生产自救的比重也越来越大。因此,取之于民和取之于已,逐渐成为八路军后勤供应的主渠道。

为解决合理负担问题,八路军总部主导了根据地的田赋制度改革。刚开始,田赋按亩征收,表面上公平,实际上很大一部分负担被地主转嫁到地少或占有薄田的贫苦农民身上。1938年秋收前,各根据地废除田赋制,全面推行按地租所得的累进税制,解决了合理负担问题。

为保证军需供应,各根据地普遍建立军需工厂,如被服厂、鞋厂、皮革厂、纺织厂、造纸厂、毛巾厂、肥皂牙粉厂等。千方百计生产出大量军需品,源源供给军队。

北平缝纫工人赵连光不愿当亡国奴,由北平带出7名工人和7台缝纫机到晋察冀根据地,以他们为基础成立了缝纫组,为部队赶制棉衣。后又从阜平县城和代县县城裁缝铺、成衣局动员出一批工人携带缝纫机来到边区,组织起晋察冀军区第一个被服厂。他们利用当地群众纺织的土布和指战员采集的黄柏根、黄芹、槐树籽加工的颜色,自制被服。虽然被服的质量有好有坏,颜色五花八门,但解决了部队穿盖的燃眉之急。除保障军区直属部队和第1、2、3、4军分区部队所需外,还支援过往的兄弟部队和晋绥军区。

八路军机关干部、战士自己动手缝制棉衣、棉被

军民结合,共同完成军需品的生产任务是保证后勤供应的经常性措施。晋察冀军区的鞋厂将做好的鞋底毛坯及纳鞋底所需的麻线,经各地的交通站转运给负有纳鞋底任务的县、区人民政府,由其将任务合理分配给群众,在规定时间内义务完成纳鞋底的任务。鞋底纳好后,由村、区、县逐级集中,交给交通站辗转运回鞋厂,再配上鞋帮,制出成品鞋。

根据地群众承担了军需品生产的大部分运输任务。晋察冀边区被服厂所需的布匹、棉花、染料,大都是从冀中根据地运来的,生产出的服装又需运往部队驻地。山区道路不平,交通不便,全靠人背、牲口驮,任务艰巨。为把采购来的物资运回后方,地方政府在沿途设置若干转运站,转运站之间的路程一般都是半日行程,以便使参加运输工作的群众能在当日返家。

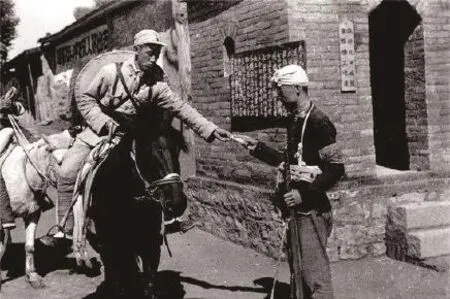

为保证军需供应,各地抗日民主政府依靠群众,探索出各种行之有效的保障措施。军粮供应方面,晋察冀边区最早探索出一套管理办法:建立各级粮食管理机构。军区供给部设有粮食科,军分区有粮袜科,团有粮袜股,营有粮袜员,连有司务长。边区政府和专员公署设有粮食局(科)、县设粮食科,区、村设粮袜委员。征收的公粮由各村各户储存起来。部队随身携带边区政府统一印制的粮票,走到哪里都凭粮票取粮。各村各户年终将粮票交至边区政府结账。这个办法不仅可有效防止敌人掠夺,还能保证部队走到哪里都有饭吃,因此迅速在各根据地推广开来。

八路军开展“大生产”运动

粉碎日伪经济封锁

日伪军在对根据地反复扫荡的同时,还实行了严密的经济封锁,妄图扼杀根据地军民的生存基础。为打破敌人封锁,克服根据地日益严重的经济困难,八路军后勤部门主动配合边区政府开展对外、对内贸易,与敌人进行贸易战。

抗战期间,人口稠密的冀南平原由于敌人残酷掠夺,粮食缺乏,粮价高涨。山西西部地区人口少,粮食产量高,但交通不便,粮食不易运出,因此粮价较低。八路军后勤部门利用粮食的地区差价,配合政府从西线用冀南币以平价购粮,然后运到东线敌占区出售,用冀南币买按平价,用伪钞买按高价。这样既可控制粮食,制止粮食走私,保障部队和贫苦群众的粮食供应,又有可计划地组织部分粮食输出,有意识地多收伪钞,再从敌占区购回八路军奇缺的军需物资。

冀西山区地少人多,土地贫瘠,粮食供应紧张。1939~1941年冬,晋察冀军区动员民工62万人次、马车4940多辆,在部队的武装护送下,付出了牺牲160多人,损失马车300多辆、牲畜200多头的代价,多次突破日伪军的封锁线,将总计950多万公斤粮食从冀中平原运到冀西山区,保障了冀西军民的供给。

每当敌人出重兵对抗日根据地进行掠夺时,八路军采取敌进我进的方针,组织武工队,深入到敌占区打击敌人,向敌伪政权要粮,与敌展开夺粮斗争。同时依靠当地党组织、游击队和进步群众,反对向敌人交粮,破坏敌人的抢粮行动。1938年春,日军在冀中地区征购战略物资,到处搜刮粮食。八路军各部用尽一切方法,将粮食转移到山区分散储存,并尽可能破坏山区公路。与此同时,还尽力购买医药、通讯器材、布匹、棉花妥为储藏。

1942年,太行山西部地区粮食收成较好,日伪军在占领区以低价强购粮食。为保护群众利益和打击敌人,八路军总部决定动用军费以高于敌人的价格,从西部购进21万担粮食,将其中的12万担运到平汉路东缺粮地区售出。这样,抬高西部粮价购进,保护了产粮区农民的利益;向东部出售,帮助了灾区的人民。尽管都是敌占区,但得利的是中国人自己,受打击的是日本侵略者。剩下的9万担粮食,则缓解了晋冀豫根据地的粮食紧张状况。

为沟通物资交流,繁荣市场,八路军在根据地的几个集市,如阳邑、渡口、将军墓、宋家庄等地设采购站、货栈,作为购买物资的机构。各部队后勤部门还积极支持抗日政府,按军事斗争需要和经济发展需要,对输入输出的物资分别采取奖励、限制、禁止等不同政策。对根据地奇缺的机械设备、通讯器材、药品器械以及发展军工生产必需的原料,鼓励入境。对根据地出产的山药、药材、木材、皮毛以及其他多余物资,鼓励出境。对根据地一时不能生产的火柴、煤油、食盐、细布等生产日用品,有限制地允许入境。对敌人需要的生铁、废钢、硫磺等,严禁出境。对奢侈品及根据地能自给的日用品,禁止入境。按这样的政策,八路军和抗日民主政府将根据地内的土特产,如杏仁、花椒、核桃、栗子、柿子、中草药、木材、皮革等运销敌占区,换回部队需要的物资及生活必需品。中共地下组织和部队敌工部门还在敌占区城市开办商行、货栈,为抗日民主政府和八路军筹集物资,有时还能通过日伪中的内线关系,买到一些枪支、弹药、钞纸及通讯器材,秘密运进根据地。所有这些,都对粉碎日伪军的经济封锁,起到了重大作用。

八路军向荒山秃岭“开战”

责任编辑:葛 妍