中医药院校运动康复专业课程体系发展研究

杨 睿

(湖北中医药大学体育部,湖北 武汉 430065)

中医药院校运动康复专业课程体系发展研究

杨 睿

(湖北中医药大学体育部,湖北 武汉 430065)

运用文献资料法、访谈法、问卷调查法对已经开设运动康复专业的体育类、师范类、医学类高等院校的运动康复课程体系的主要内容进行分析。认为:已经开设运动康复专业的各类院校课程体系中,体育学科与中医学科所占课程数量和教学学时数量的比例很低,制约了运动康复专业学科体系多元化。中医药院校深厚传统的康复医学学科文化积淀,为运动康复在中医药院校内的开设奠定了扎实的理论基础。物理治疗(PT)专业、作业治疗(OT)专业教育的课程建设,是运动康复专业学科发展的机遇。在中医药院校运动康复专业课程中,融入中医传统养生康复运动技术功法课程,并将其充实到(PT)与(OT)专业课程体系中。

中医药院校;运动康复;课程体系;中医康复理论;传统文化

我国现代康复医学从20世纪80年代至今经历了30多年的发展,已经初步形成具有中国传统文化特色的学派,它包括:临床康复学派、中医康复治疗学派、中西医结合康复学派[1]。相信作为3大学派之中,具有深厚传统文化背景的中医康复学派与中西医结合康复学派,在以传统中医药学科传承为己任的中医药院校中,其学科体系势必将会得到提炼与升华。

在国家大力提倡学校传统文化教育的大背景之下,以传统文化为主要载体的课程教育越来越受到重视。近年来在社会大众公共服务多元需求的背景下,运动康复专业作为一门已经在各类高校广泛开设的新兴专业,随着其专业本身的多元学科互融属性,在就业领域、学科专业体系、课程设置、教育培养计划上有了长足的发展。一项课程体系的构成是保障学科专业达到开设目的与培养计划并有效实施的根本。而在课程中融入传统学科内容并作用于授课对象,使受众以此体验传统文化学科理论内涵,显然是传承传统文化的积极方式。

然而从已开设该专业的国内主要高等院校的情况来看,具有民族传统文化学科体系背景的高等院校很少。纵观已经开设运动康复专业的主要体育类院校、师范类院校、医学类院校,它们各自在专业发展与改革的过程当中,也逐步体会到实践课程与传统康复医学课程在运动康复专业学科建设中的缺失、对运动康复专业学生了解与掌握相关理论体系的消极影响[2]。这样作为中国传统岐黄文化瑰宝传承与发扬的现代教育机构,中医药院校的中医传统养生康复学科及其相关课程,就有了弥补与升华运动康复专业学科课程体系的良好机遇。

本文以发现探寻制约运动康复专业课程发展主要障碍问题为出发点,剖析与解决专业结构的合理性。尝试以中医传统康复理论为依托,重构以中医传统养生康复理论体系为主要内容,融合已有运动康复课程体系的有益内容,达到丰富中医药院校运动康复专业学科课程体系、发扬传统文化专业学科特色的目的,作用于运动康复专业发展建设之中,从而得出完善中医药院校运动康复专业学科课程体系的启示与对策,以供后续研究参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象以中医药院校运动康复专业课程体系为研究对象。截至2013年底全国开设运动康复及其相关专业的各类院校达21所[3]。依据本研究的需要,选取医学类院校(天津医科大学)、体育类院校(武汉体育学院和北京体育大学)、师范类院校(玉林师范学院)为分析样本。调查这3类院校运动康复专业学科课程构成的基本状况,以中医康复理论中养生康复运动的学科内涵为讨论对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 通过中国知网检索筛选与本研究相关的 “运动康复”、“中医康复学”为主题词的文献42篇,其中主题内容为“运动康复专业课程设置”的文献26篇,“中医康复理论” 的文献12篇,“运动康复专业”的文献4篇,通过分析提炼与本研究主题相互引证的文献8篇。

1.2.2 专家访谈法 通过在中医药院校、体育院校与师范类院校中,走访运动康复专业与中医康复学研究、教学领域的专家与相关学科领域学者10名,其中从事中医养生与康复原理教学与研究的专家5名,运动康复专业教学与研究的专家3名,体育教学与课程设置的专家2名。

1.2.3 问卷调查法 依据研究内容的需要,设计了关于运动康复专业课程发展现状的问卷调查表,并请10名相关专家学者对问卷进行了效度检验,8名专家认为问卷设计结构和内容适宜;同时采用重测法对问卷的信度进行检验,其相关系数r =0.816, P <0.01,说明问卷的可靠性显著,问卷的信度符合调查要求。以传统中医康复理论与运动康复专业课程体系内容中彼此间的互动关联因素为论证条件,设计问卷对体育类、师范类、医学类高校相关专业的教师学生进行调查,运用随机抽取原则,发放问卷192份,回收153份,其中有效问卷150份,有效回收率为80.3%。对调查所得统计数据在SPSS11.0上进行处理。

2 结果与分析

2.1 运动康复专业课程发展现状

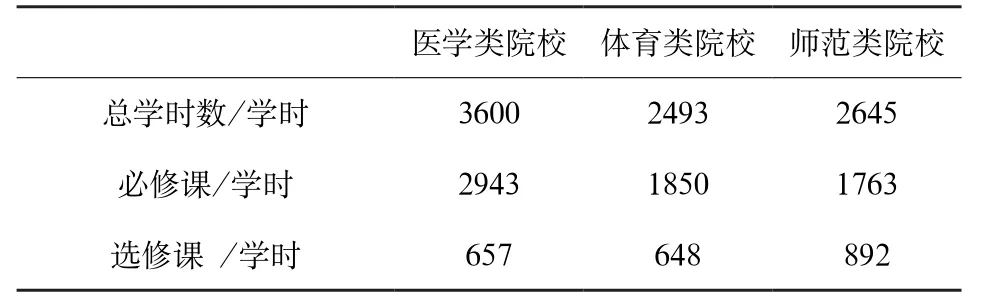

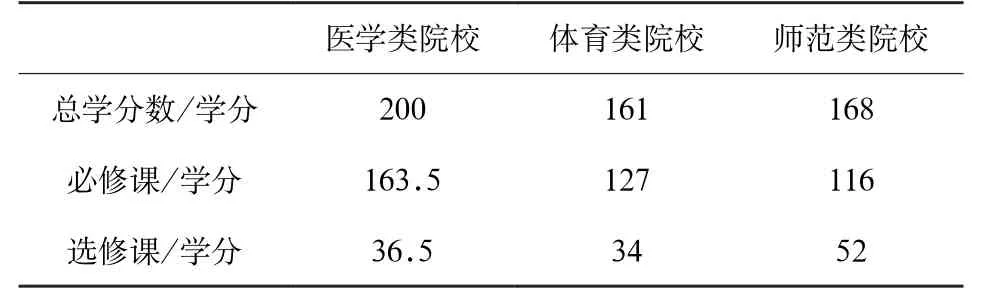

2.1.1开设运动康复专业院校课程学时与学分设置现状 从表3所列出的主要运动康复专业院校课程学分学时分配比例情况来看,医学类院校必修课学时数与学分数占总学时与学分数的81.75%,选修课学时数与学分数占总学时与学分数的18.27%。体育类院校必修课学时数占总学时数的74.2%,学分数占总学分数的78.9%,选修课学时数占总学时数的25.8%,学分数占总学分数的21.1%。师范类院校必修课学时数占总学时数的66.65%,学生数占总学分数的69.04%,选修课学时数占总学时数的33.35%,学生数占总学分数的30.96%。

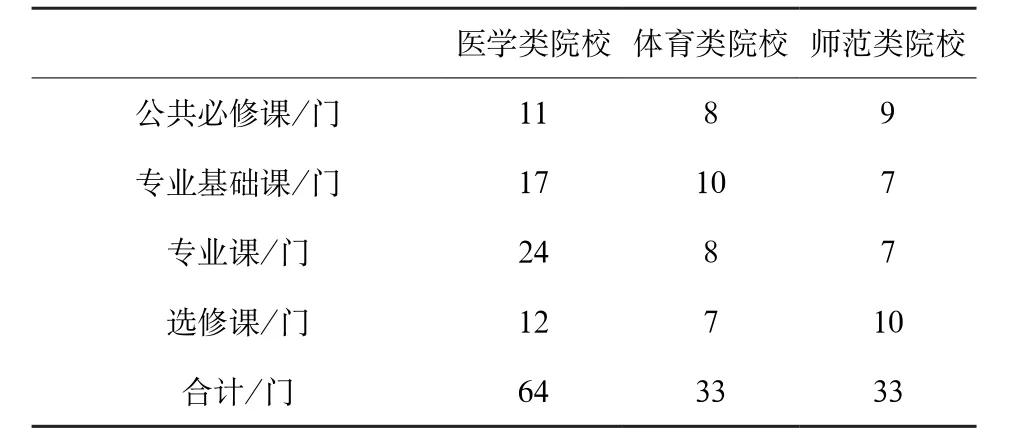

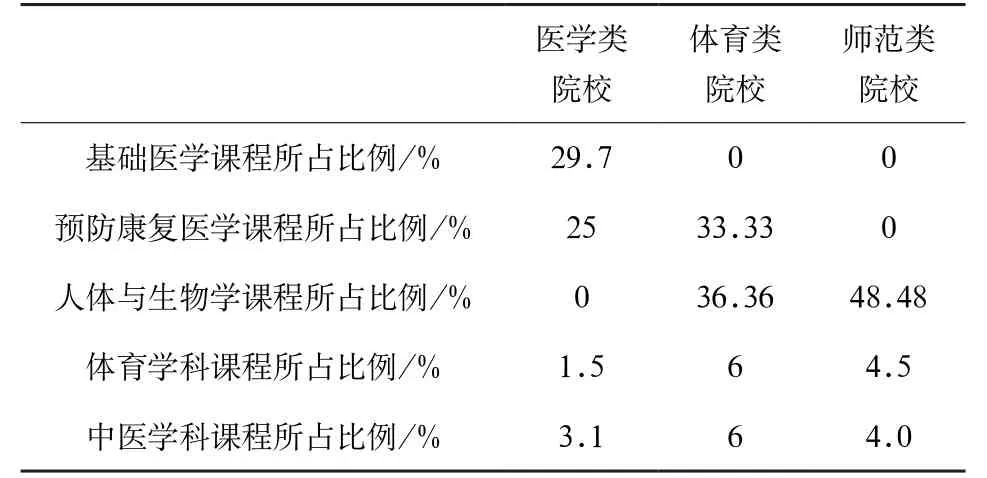

2.1.2 开设运动康复专业院校具体学科课程设置情况 从表4、表5可以看出,医学类院校运动康复专业主要课程体系是由基础医学、预防医学、健康学、体育健身学、康复医学组成。主要课程类别分为必修课与选修课:其中基础医学类课程数量占运动康复专业课程总数量的29.7%,预防医学与康复医学类课程数量占运动康复专业课程总数量的25%,同时体育学科课程1门,占总课程数量的1.5%,中医类学科课程2门,占总课程数量的3.1%。

表1 主要开设运动康复专业院校课程学时分布情况

表2 主要开设运动康复专业院校课程学分布情况

表3 主要开设运动康复专业院校课程学分与学时分配比例情况

表4 主要开设运动康复专业院校必修课、选修课课程构成情况[4]

表5 主要开设运动康复专业院校各类课程分布比例情况

体育类院校主要运动康复专业学科课程体系是由生物学、康复医学、体育学组成。其课程类别主要分为:通识教育课、专业基础课、专业课、教育实践课。其中生物学类课程数量占运动康复专业课程总数量的36.36%,康复医学类课程数量占运动康复专业课程总数量的33.33%。同时体育学科课程、中医类学科相关课程分别为4门,两学科课程数量共占运动康复专业总课程数量的12%。

师范类院校主要课程体系是由人体科学、体育学组成。其课程类别主要分为必修课与选修课,其中人体科学课程数量占运动康复专业课程总数量的48.48%,同时体育学科课程、中医类学科相关课程分别3门,2学科课程数量共占运动康复专业总课程数量的9.5%。

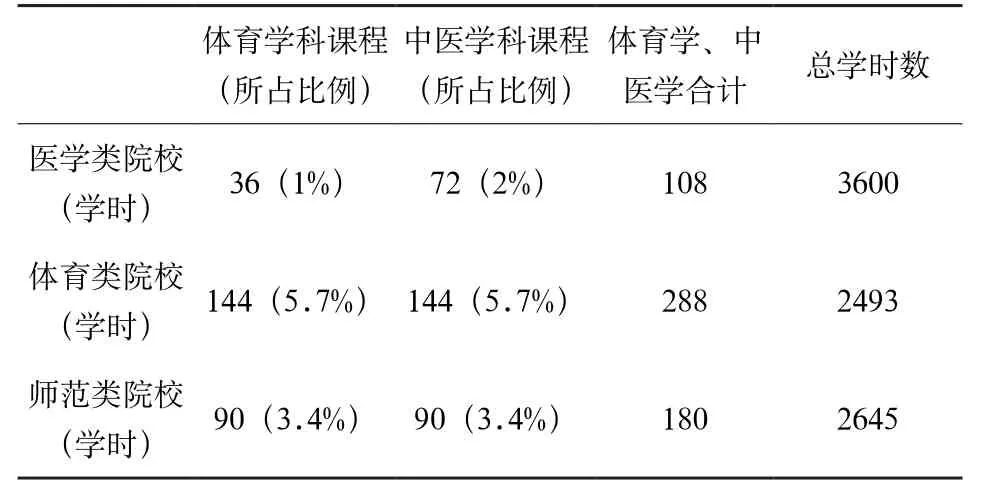

2.1.3 体育类学科与中医类学科在运动康复专业课程体系中的开设现状 从体育学科与中医学科课程教学学时数在各类开设运动康复专业院校课程教学总学时数中所占比例情况看,医学类院校中,体育学科课程学时数占运动康复专业课程总学时数的1%,中医学科课程学时数占运动康复专业课程总学时数的2%,共占运动康复专业课程总学时数的3%。体育类院校中,体育学科课程与中医学科课程学时数分别占运动康复专业课程总学时数的5.7%,共占运动康复专业课程总学时数的11.4%。师范类院校中,体育学科课程与中医学科课程学时数分别占运动康复专业课程总学时数的3.4%,共占运动康复专业课程总学时数的6.8%(表6)。

表6 主要开设运动康复专业院校体育类课程与中医类课程开设情况

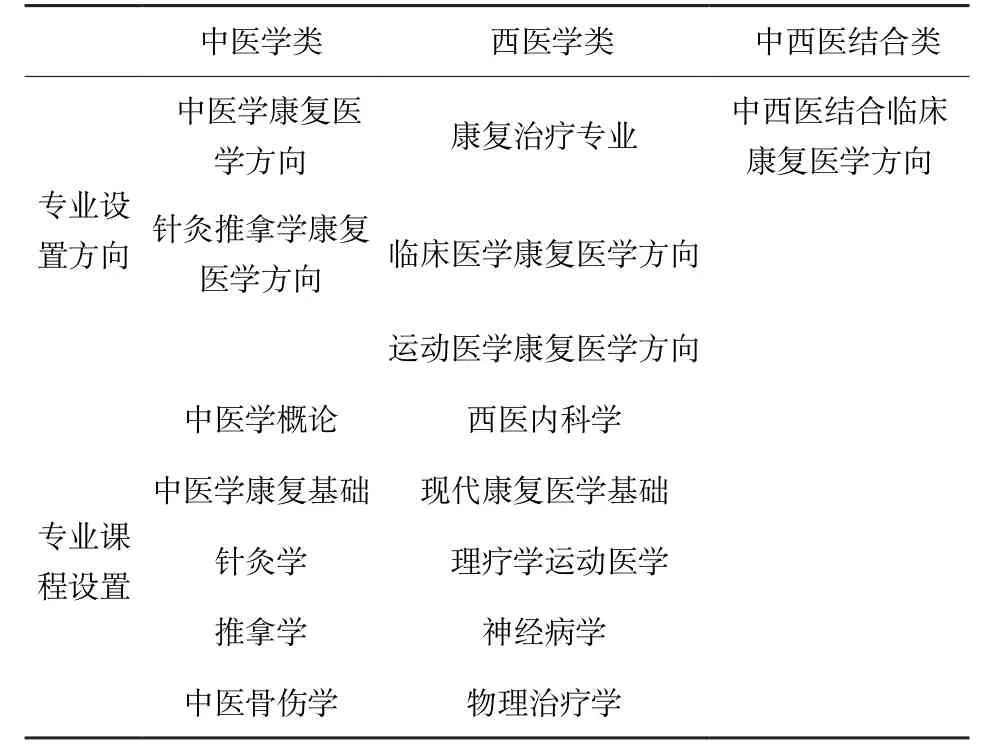

2.2 中医药院校康复医学及其相关专业发展现状从已开设康复医学及其相关专业的23所中医药院校中看,所授学位包括理学和医学学位[5]。从其专业设置类型和学科课程设置的现状来看,所设置的专业中中医学科类专业数量占总的康复专业数量的33%,西医学科类专业占总的康复专业数量的50%,中西医结合类专业占总的康复专业数量的16%。设置的专业课程当中,与中医类学科相关的专业课程数量占总的康复学科课程数量的45%,与西医类学科相关的专业课程数量占总的康复学科课程数量的54%(见表7)。

3 讨 论

3.1 体育学科课程与中医学科课程在运动康复专业课程体系中的缺失运动康复专业是一门融体育学、基础医学、中医与中药学、临床医学多学科交叉而成的新兴专业。随着其专业体系的不断完善与发展,学科课程逐步形成了依托利用多种相关学科交叉互融优势,通过评估、预防、恢复运动所导致的身体损伤以及利于身体康复训练、运动治疗手段来促进人的全面康复为主要目的的综合课程体系[6]。

表7 康复医学及其相关专业与课程设置情况

然而从已开设运动康复专业院校课程设置的现状调查来看,以体育学科与中医学科为基础而开设的相关课程数量占运动康复专业学科课程总数量的13%,两学科课程教学学时数量占总课程学时数量的5.9%。由表6可见,医学类院校中两学科课程教学学时数量仅占运动康复专业课程总学时数的3%,体育类院校中两学科课程教学学时数量仅占运动康复专业课程总学时数的11.4%,师范类院校中两学科课程教学学时数量仅占运动康复专业课程总学时数的6.8%。由此在以体育学科与医学学科为主干学科,所构建的现有运动康复专业课程体系之中,体育学科课程与中医学科课程无论是课程数量还是教学学时数量,在整个运动康复专业学科课程体系当中所占比例很低。这和上述运动康复专业学科的主干学科是体育学和康复医学及其相关学科的基本体系构成原则是相矛盾的。显然各类不同专业类型院校在发展运动康复专业过程当中,会依据各自学校的专业特点有侧重性地选择与本校学科特长相关的课程内容。这在某种程度上发扬了各类专业院校各自学科的特长,并对运动康复专业课程体系的发展做出了贡献,同时也使各校运动康复专业受制于各自学科专业的局限性,制约了其他专业学科在课程体系中的作用,导致了诸如体育学科课程和中医学科课程,在各类已经设运动康复专业院校课程体系当中的缺失。

3.2 传统中医康复理论对中医药院校运动康复专业课程体系的有益完善

3.2.1 中医药院校独具特色的传统中医康复及其相关专业学科体系 从已开设运动康复专业的各类院校看,医学类院校康复医学及其相关专业课程所占运动康复专业课程总量的54.7%,体育类院校康复医学及其相关专业课程所占运动康复专业课程总量的69.69%,师范类院校康复医学及其相关专业课程所占运动康复专业课程总量的48.48%。显然各类开设运动康复专业院校的西医康复及其相关课程占总课程数量的比例较高。作为传统医学发扬传承的重要载体和机构,中医药院校其本身学科专业特点倾向于传统的中医学。在以中医康复理论为指导而构建的传统康复医学专业和学科课程体系比较完善,其专业领域包含了中医学康复医学方向、康复治疗专业、中西医结合临床康复医学方向、针灸推拿学康复医学方向、临床医学康复医学方向、运动医学康复医学方向的诸多领域。这样中医药院校运动康复的专业课程中,所加入的中国传统康复医学及其相关课程内容就成为区别于其他类型院校的显著特色。同时中医药院校中康复及其相关专业课程深厚的内涵和学科传统,为运动康复专业完善学科体系提供了相对完整的传统中医康复理论储备,对其学科课程内容的多元化发展提供了坚实的基础。

3.2.2 中医传统康复理论对运动康复专业课程体系完善重构的影响 在中医药院校内构建独具传统中医文化特色的运动康复专业,其传统养生康复文化理论根基相对深厚。从已开设康复医学及其相关专业的中医药院校的中医康复学相关课程内容看,中医学科类专业数量占总的康复专业数量的33%,中西医结合类专业占总的康复专业数量的16%,中医类学科相关的专业课程数量占总的康复学科课程数量的45%。正如《素问·异法方宜》中“杂合以治、各得其所宜”的中医康复理念所述,以整体运动康复与辨证运动康复结合,以平衡阴阳,增强体质作为整体康复原则下功能康复的基础,顺应天人合一、自然社会中,求得的匹配各自机体特性,并在运动过程中的主动恢复[7]。因症而异,利用不同类型的养生功法,如“导引术”、“易筋经”、“五禽戏”、“八段锦”等达到适应各自生活工作学习的多元个体社会化功能要求。在此我们需要关注的是在后续发展与研究过程当中,寻找已有运动康复专业课程设置当中,传统中医康复理论课程体系的缺失部分,比较分析中医康复理论相对于康复医学当中所不具备的理论元素,取长补短,融会贯通,剔除现有运动康复专业中不具备发展作用的课程,组合传统康复医学专业当中经典和实用的学科课程,将独具特色的中医养生康复运动理论与技术课程融入其中,是对中医药院校运动康复专业课程体系的有益完善。

3.3 传统运动养生功法课程对PT、OT专业教学课程体系的充实

3.3.1 物理治疗(PT)专业与作业治疗(OT)专业发展趋势 我国康复医学发展的主要趋势之一是物理治疗(PT)专业、作业治疗(OT)专业教育的课程设置与教学大纲规范化。运动康复专业中包含康复治疗师的专业教育将在调整改革和建设中逐步深入发展[8]。在这些专业教育体系当中融入传统运动养生功法的专项技术课程,是剔除现有课程体系中不匹配专业未来实践应用化要求课程内容的发展大趋势。从已开设运动康复专业的主要院校课程内容结构来看,有关物理治疗(PT)专业、作业治疗(OT)专业教育的课程分类设置在少部分体育类院校已经有所调整[9]。

3.3.2 中医传统养生疗法对物理治疗(PT)与作业疗法(OT)课程内涵的充实 以中医传统养生康复理论为基础,以“形体运动康复与精神运动康复结合”:重视康复过程中“形体”(身体)与“情志”(心理、精神)之间的相互作用、“预防运动康复与临床康复结合”:养生的实质是充分调动个体的主观能动性、“内治运动康复与外治运动康复相结合”为原则,运用传统养生功法的气功、导引术、五禽戏、易筋经、太极拳等。以中医养生康复运动功法技术课程为方式,而形成的物理治疗(PT)专业课程还未显见。同时以“整体运动康复与辨证运动康复结合”、“自然运动康复与养生药物康复相结合”、以《论衡·谈犬》中“因天之生,也可以养生”的养生康复理念,运用调摄情志、沐浴熏洗、针灸推拿、日光养生疗法、空气养生疗法、泥土养生疗法、高山养生疗法、海水养生疗法、岩洞养生疗法、森林养生疗法等自然养生运动技术课程方式而形成的物理治疗(OT)专业课程还未显见。

因此在中医药院校范围内,以中医传统运动养生康复理念为基础,利用校内康复医学及其相关专业学科体系的理论框架,整合现代运动康复理论领域中所强调2个层次的康复(第1层次的预康复和第2层次的损伤康复)原则上,对应运动康复学科体系的预防、评估、治疗为基本内容中的损伤急性期、医疗康复期、康复体能期、体能训练期4个阶段。将中医传统运动养生功法的系列技术课程充实到物理治疗(PT)专业、作业治疗(OT)专业教育的课程设置与教学大纲中。

4 结 论

1)现有运动康复专业初步形成了以体育学、基础医学、中医中药学、临床医学各学科彼此交叉互融的发展态势。各类已经开设运动康复专业院校的课程体系中,体育学科与中医学科在运动康复专业学科体系中所占比例很低,制约了运动康复专业学科专业体系多元化的发展。

2)中医药院校深厚的中医传统康复医学学科文化积淀为运动康复专业在中医药院校内的开设奠定了扎实的理论基础。中医传统养生文化使运动康复专业学科的传统文化内涵更加丰富。

3)物理治疗(PT)专业、作业治疗(OT)专业教育的课程设置规范化是我国康复医学发展的主要趋势,其相关课程建设是中医药院校运动康复专业学科发展的机遇。以中医康复理论的4项原则为指导,初步形成了运动康复专业体系中的传统养生康复理念,将传统养生运动功法课程应用到(PT)与(OT)专业的教学体系中,从而达到传承传统文化,充实运动康复专业学科中物理治疗(PT)专业与作业治疗(OT)专业课程内容的目的。

[1] 卓大宏.中国当代康复医学发展的大趋势[J].中国康复医学杂志,2011,1(26):1-3

[2] 雷桂成.体育院校运动康复方向本科教育发展面临的挑战及对策[J].广州体育学院学报,2008,28(1):103-105.

[3] 教育部有关(2009-2013年度)经教育部审批同意设置的普通高等学校本科新专业名单[EB/OL]http:// www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/ moe/moe_0/index.html.

[4] 王广兰.武汉体育学院运动康复与康复治疗专业培养方案的比较[R].中国云南昆明:中国康复医学会康复医学教育专业委员会,2012.

[5] 陈立典.中医药院校康复相关专业教育规范的思考[R].中国云南昆明:中国康复医学会康复医学教育专业委员会,2012.

[6] 杨睿.中医药院校运动康复专业建设探讨[J].湖北中医杂志,2014,12(36):76-77.

[7] 王旭东.中医养生康复学[M].北京:中国中医药出版社,2004:23-24.

[8] 卓大宏.中国当代康复医学发展的大趋势[J].中国康复医学杂志,2011,1(26):1-3.

[9] 矫玮,王安利.运动康复新修订专业的课程设置[R].中国云南昆明:中国康复医学会康复医学教育专业委员会,2012.

Development Research on Sports Rehabilitation Major Curriculum System in Chinese Medicine Universities

YANG Rui

(Department of Physical Education, Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan 430065, Hubei China)

Adopting methods of literature consultation, interview and questionnaire investigation, this thesis analyses main content of sports rehabilitation curriculum system in sports, normal and medicine universities with sports rehabilitation major. Result: in curriculum system of university with sports rehabilitation major, rate of sports and Chinese medicine subject is quite low in curriculum quantity and teaching hours, which restricts subject system diversification of sports rehabilitation major. Deep traditional culture accumulation of rehabilitation medicine subject lays solid theoretical foundation to establishment of sports rehabilitation in Chinese medicine universities. Curriculum construction of physical therapy (PT) major and occupational therapy (OT) major is opportunity for sports rehabilitationmajor development. Traditional Chinese medicine health maintenance and rehabilitation exercise technique should be involved into sports rehabilitation major curriculum in Chinese medicine universities, and be enriched to PT and OP major curriculum system.

Chinese medicine universities; sports rehabilitation; curriculum system; Chinese medicine rehabilitation theory; traditional culture

G807.0

A

1004 - 7662(2015)03- 0045- 05

2015-01-29

湖北省体育社会科学研究一般项目(项目编号:2015B008);湖北中医药大学教学研究项目(项目编号:2014B31)。

杨睿,讲师,硕士,研究方向:体育人文社会学。