大型封闭式购物中心外部接驳设计研究

翁季,杨志国

(重庆大学 建筑城规学院,重庆 400045)

大型封闭式购物中心是零售业态的航母,因其规模巨大、业态复杂,在开发设计实践中遇到很多独特的问题,而外部接驳设计决定着购物中心的外部性[1],具有重要作用。外部接驳是指外部人流的到达并引入内部,实现内、外动线之间无缝对接的一系列处理方式,本质上是联系内部动线与城市空间的一种过渡形式,而外部接驳设计目的是为了让消费者能够方便、快捷地离开城市外部空间并进入购物中心的内部动线,进而参与消费活动[2]。本文主要针对外部接驳的类型及其特点、相关问题及接驳的设计策略进行探讨论述。

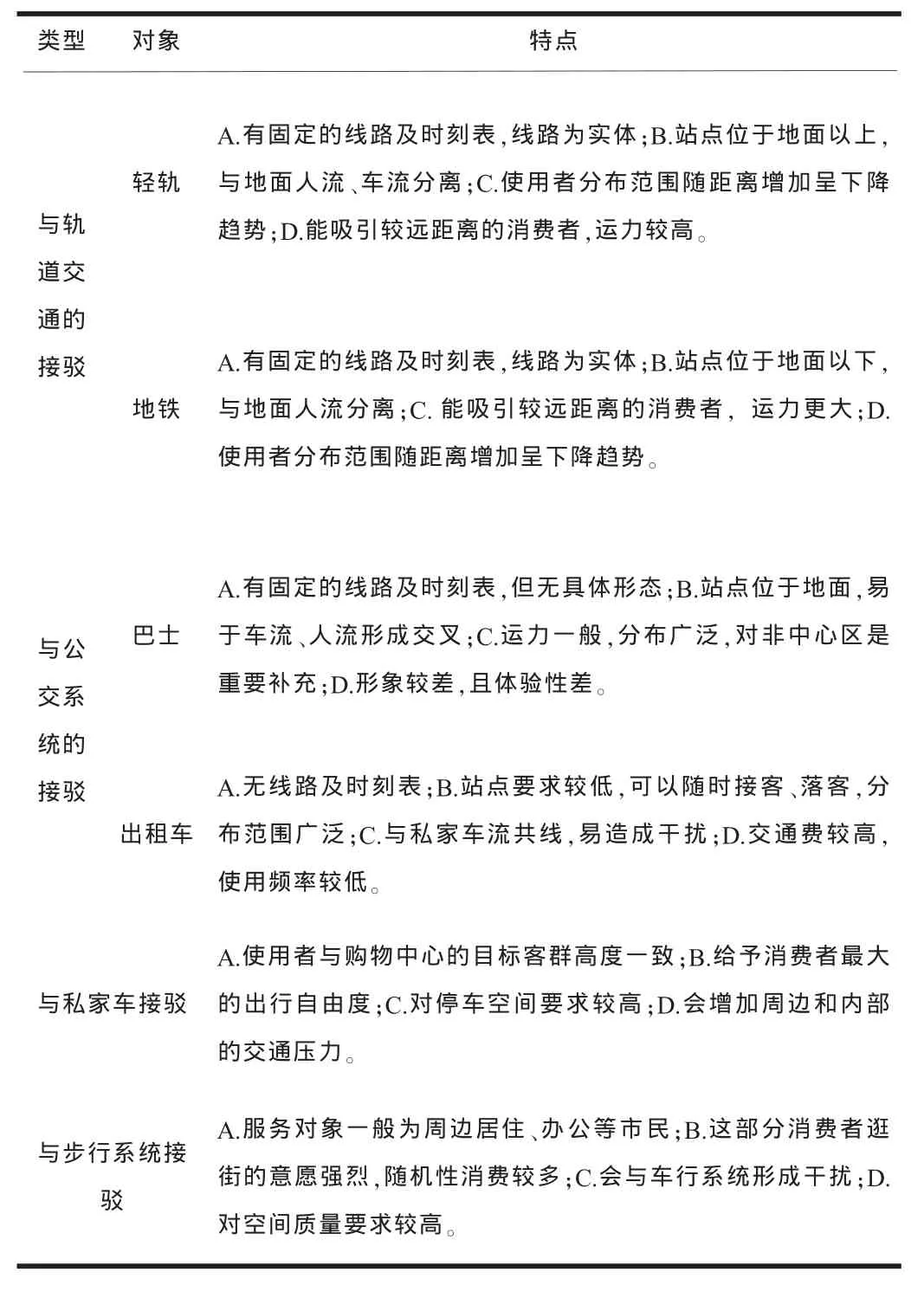

1 外部接驳的类型及特点

购物中心的外部接驳形式取决于消费者到达交通的方式。在国内,大型封闭式购物中心基本都属于市区型[3],城市公共交通较发达,消费者到达多样,主要分为轨道交通、出租车及巴士(统称为公交系统)、私家车以及步行,因此,外部接驳分为与轨道交通的接驳、与公交系统的接驳、与私家车的接驳、与步行系统的接驳(表1)。

2 外部接驳的现状及存在的问题

大型封闭式购物中心的设计工作是开发前期工作的重点,针对外部接驳问题各大开发商也都各出奇招,总体来说,与普通购物中心、百货商场等接驳现状相比接驳较好,但是在调研过程中也发现了一些问题,笔者对国内相关购物中心接驳的现状及措施进行了调研分析(在具体策略中详细论述),发现主要是对现有条件利用不充分,例如与轨道交通的互动不足,不能很好地将人流导入内部;内部车流与城市车流交叉;内部货运与私家车流线的交叉;车流进出空间缓冲不足,造成拥堵;对有效客流引导不足,不能对城市人流进行分类引导等等。这些问题主要是由于在设计之初对周边限制条件及可能出现的问题考虑不足造成的,笔者将对这些问题及设计策略进行探讨、分析。

表1 外部接驳的类型及特点

3 外部接驳的设计策略

设计策略提出的基础是购物中心的周边环境、内部动线及消费者出行方式之间的关系,是三者之间的最大公约数[4]。根据外部接驳的类型及其特点、面对的问题,策略总体可以分为四类:与轨道交通接驳的设计策略、与公交系统接驳的设计策略、与车行系统接驳的设计策略以及与步行系统接驳的设计策略。

3.1 与轨道交通的接驳设计策略

购物中心与轨道交通站点的距离有远近,两者之间的互动关系也有所不同,在两者接驳问题时,根据距离的远近及其接驳条件的限制,分为直接接驳的设计策略、间接接驳的设计策略以及中介接驳的设计策略。

3.1.1 直接接驳的设计策略

直接接驳是大型封闭式购物中心与轨道交通接驳的过程中最常用、最有效的一种设计策略,能把城市的各个功能节点(居住、办公、商业、交通等)串联起来,引入购物中心,形成积数效应,带来大量人气,提高整体商业价值。在调研中发现,由于轨道交通站点位置的不同有地下通道及人行天桥两种方式。

(1)以地下通道的形式接驳

主要针对站点处于地面以下的城市地铁,为了方便、快捷地将人流从地铁站点输送到购物中心内部,在开发设计之初就设置地下通道,连接地下商业空间(如图1)。

图1 地铁的接驳示意

例如,在重庆时代天街的设计中,利用长约150m、宽6m的地下通道(图2),连接地铁站与购物中心,这样在增加整个购物中心的外部交通可达性使消费者有更好的购物体验的同时,使一般商业价值较弱的地下商业空间具备了与首层相似的商业价值,大幅增加了整体商业效益。

图2 时代天街的地道接驳

(2)以人行天桥的形式接驳

主要针对城市轻轨,由于其站点一般处于地面以上,具有一定的高度,在设计之初就设置人行天桥,以便能方便、快捷地将站点内部的人流输送到购物中心的高楼层商业空间(图3)。

图3 轻轨的接驳示意

例如,上海虹口和长宁的龙之梦购物中心的设计中,与轻轨3号线通过约6m宽的人行天桥跨过城市道路直接接驳(图4),能增加购物中心的外部交通可达性,也使商业价值较低的高楼层能够聚集大量的人流,具备与首层相似的商业价值,增加购物中心的整体商业效益。

图4 虹口(左)与长宁(右)龙之梦购物中心的人行天桥接驳

3.1.2 间接接驳的设计策略

当购物中心与轨道交通距离较远,无论使用天桥或地道都不能形成较好的效果时,为了使两者之间形成良性互动,方便消费者快速抵达,一般采用间接接驳的方式。由于间接接驳的特殊性,设计时需要注意以下几点。

(1)距离不能过长:调研发现,两者之间300~1000m较为合适。过长,则形不成良性互动;过短,则应进行直接接驳。

(2)良好的导向性,即保证消费者能够快速到达。一般两者之间要避免遮挡,且设置标识系统进行引导。

例如,深圳海岸城与地铁2号线后海站之间隔着保利广场,距离约350m,设计中利用保利的街区式布局,并结合良好的标识系统(图5),指引消费者的快速抵达,形成良性互动。

图5 深圳海岸城的标识及空间引导

3.1.3 中介接驳的设计策略

中介接驳是指轨道交通与购物中心之间由于距离过远(>1km),不能直接或间接的接驳,需要中介才能使二者之间形成良性互动,中介一般是只在两者之间运行的穿梭巴士。

例如,在香港megabox购物广场中,(图6)由于购物中心距离港铁观塘线九龙湾站有约1.5km的车行距离,严重影响外部客流的可达性,购物中心的管理方通过免费穿梭巴士的中介作用,带来大量的有效客流。

图6 megabox购物广场穿梭巴士线路示意图

3.2 与公交系统的接驳设计策略

在城市区域,公交系统(巴士和出租车)是轨道交通的重要补充,对二线城市或一线城市的非中心区来说,公交系统是最为方便的一种交通方式,能为购物中心带来大量的消费人流。在购物中心与公交系统的接驳设计中,根据购物中心公交车辆的结合形式的差异,一般有两种设计策略:周边港湾式接驳和内部枢纽式接驳。

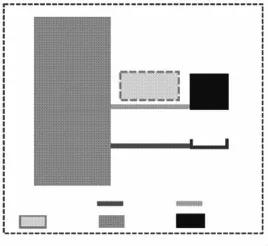

3.2.1 周边港湾式接驳的设计策略

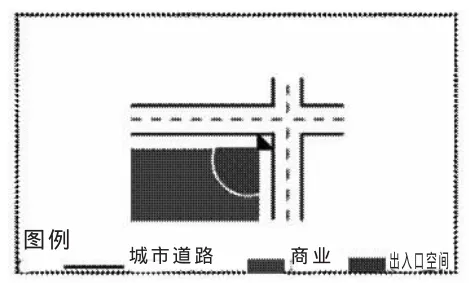

图7 港湾式接驳示意图

港湾式设计(图7)是购物中心与公交系统接驳中最常用的一种策略,其优点是设置简单、方便,易识别,能缓解停靠的车辆对城市车流的影响;缺点是港湾空间较小,影响城市交通,增加周边交通的压力。在设计中要注意以下两点。

(1)站点的位置要尽量避开商业展示面,当两者距离较近时,最好设置缓冲空间,避免内部、外部人流的交叉混合。

(2)当站点较远时,两者之间最好不要有遮挡,并设置清晰的分级标识系统,以便指引消费者快速抵达购物中心,提高购物体验。

例如,在重庆龙湖时代天街的设计中,(图8)将临时停车港湾直接置于主入口附近,并在两者之间设置缓冲广场。

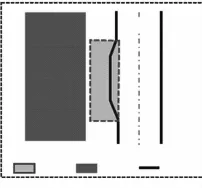

3.2.2 内部枢纽式接驳的设计策略

内部枢纽式接驳是指把公交巴士或出租车引入购物中心的内部空间(图9),以实现两者更好的结合的目的。这种设计策略实现了购物中心与公交系统之间的无缝对接,极大地方便了消费者,较好地提高了购物中心的外部可达性,是一种较好的设计策略。但是,如果组织不当,会极大地增加购物中心内部及周边的交通压力,对购物中心的顾客车流、人流及后勤车流形成干扰。因此,需要在出入口的设置上及使用时间上进行分离,并保证出入口宽度均大于双车道。

例如,在香港APM购物中心(图10),首层架空设置了两个公交枢纽站台、两个出租车下客点,分别由不同的双车道入口进入,与私家车流线一起形成一个复合停车枢纽空间。由于内部流线安排清晰、有序,形成了良好的联动作用,为APM购物中心全天候地接待大量观光及购物客流。

图9 枢纽式接驳示意图

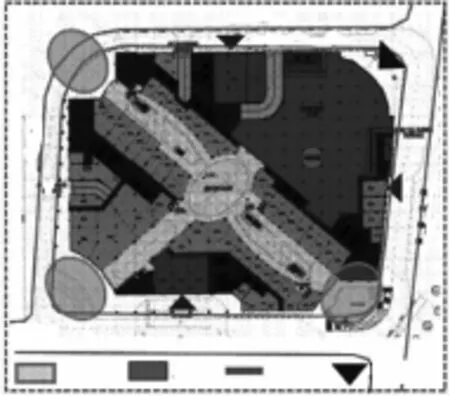

图10 APM广场枢纽式接驳示意

3.3 与车行系统的接驳设计策略

购物中心与车行系统的接驳是内部空间与城市空间的过渡方式,设计目的是为了更为方便、快捷地将私家车引入内部(停车空间),为有车族的出入提供便利,增加其体验感,以便吸引更多的消费者到来。在设计中要遵循“人车分离”、“易进、易出”的设计原则,以不影响周边居民及购物中心的整体形象为前提,其设计策略有客货分离、进出分离、设置缓冲空间以及在特殊情况下的复合化设计。

3.3.1 客货分离的设计策略

购物中心的车行系统包括顾客的私家车流以及后勤的货车流两类,两者在功能、形式及使用者均不相同,但都需遵循相同的设计原则,即需要从商业价值较弱的次级道路引入,故容易交叉,造成周边混乱、堵塞。为解决这个问题,设计中需要保证客、货分离,该策略能有效避免两者之间的相互干扰,既保证运货、卸货作业的安全,又能为顾客提供更为流畅的开车环境,吸引更多的车辆的到达,最终实现增加购物中心的有效人流的目标。

例如,在深圳万象城中,私家车与货车入口相距30m,且在进入购物中心内部以后(图11),私家车停放空间(置于-1F、2F、3F的夹层)与货车停放空间分离(卸货区及储存区,置于-1F),保证了客货车流线的分离,使私家车及货车都能顺利的进出。

3.3.2 进出分离的设计策略

进出分离是指在设计中结合外部道路的车行方向,采用单进单出的方法,避免在同一个出口进出。在调研中发现,私家车在进、出停车场的过程中最容易发生拥堵,而这种现象主要是由于进、出车辆之间闪避不及时造成的,而进、出分离能很好地解决这一问题。例如,在深圳万象城中(图12),私家车的入口与出口有约60m的间距,使私家车的出、入保持分离,有效避免了因私家车进出不畅造成的拥堵现象。

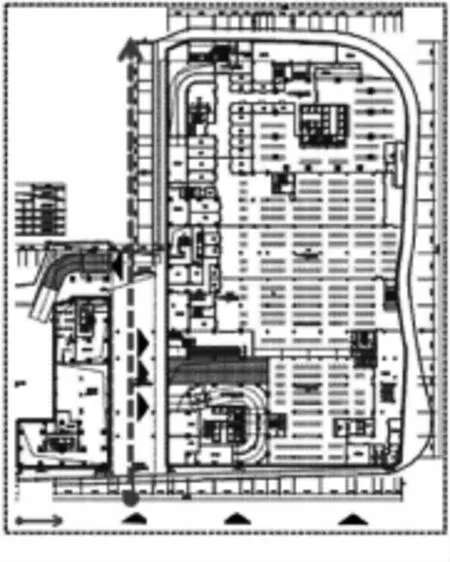

图11 深圳万象城客货车入口的关系

图12 深圳万象城客货及进出分离示意图

3.3.3 空间缓冲的设计策略

空间缓冲是指在停车空间出入口位置设置临时停车场或加大出口车道尺度(多为两车道)等缓冲空间,以满足车辆避让的需求,避免与城市道路直接相接,造成拥堵。

例如,在深圳万象城、广州太古汇中(图13),在首层设置架空空间,以供出租车及私家车临时停靠,在满足避让的同时,也为进出分离提供了必要的空间,避免车行出入口直接开向城市道路,与城市车流汇聚、交叉,形成拥堵的现象。

图13 深圳万象城客货及进出分离示意图

3.3.4 复合动线的设计策略

复合动线是指赋予车行接驳出入空间以复合功能(客货、进出等),其主要目的是为了节约用地。因此主要用于用地条件较为紧张的购物中心。例如,重庆英利大融城,本身用地十分有限,又把货车出入口、私家车出入口及超市的人行出入口并置,相距5m左右(图14),经常性造成拥堵。

该策略的一般做法是加大出入口的尺度,一般增加1~2m,由双车道6~8m增加到7~9m,使车辆能更为迅速的通过。例如,在香港APM购物中心中(图10),入口复合了私家车、公交巴士等功能,出口则复合了私家车、公交巴士、出租车等功能,有效解决了用地不足造成的出入口位置过近,造成车流交叉与拥堵的问题。

图14 大融城各出入口关系图

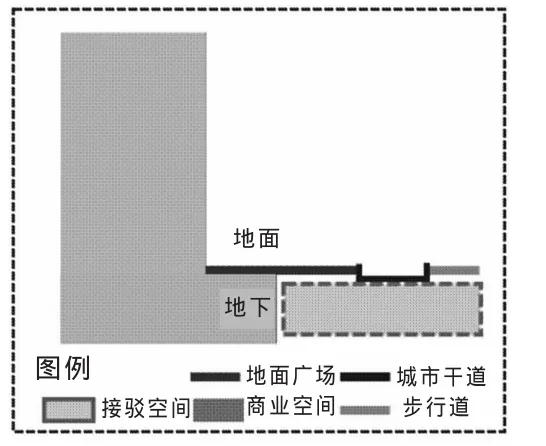

3.4 与步行系统的接驳设计策略

步行系统是购物中心所处商圈内部的步行道路的集合,是一种与周边功能区进行有效对接的人流组织方式。购物中心与步行系统接驳的出入口在功能上有两类:一是利用外部主要客流的导入型主入口;二是利用百货主力店等业态形成的功能性出入口。根据不同的周边交通及地形条件,其接驳策略有以广场为缓冲的形式进行接驳、直接进入的接驳、以人行天桥或地下通道的形式进行接驳等。

3.4.1 以广场的形式接驳的设计策略

广场是一种面积较大的开敞性非营利空间,能疏散或聚集大量的人流。一般城市道路的交叉口,汇聚多个方向的人流,是外部人流的集散中心,较易造成拥堵、引发混乱。在设计中,将主入口设计为广场(图15、图16),在缓解拥堵的同时吸引部分人流进入,完成第一次分流,并解决拥堵的问题。

另外,还可以在购物中心与城市街道链接处设置商业广场(图17),这是一种特殊的功能空间,能够为购物中心提供展览、时装表演、文艺庆典及节日舞会等场所(图18),是购物中心的城市属性的体现,也有利于吸引人流的汇聚并引导人流进入购物中心内部,增加购物中心的外部性。

图15 导入型广场设置示意

图16 合肥银泰中心的导入广场

图17 商业广场设置示意

图18 香港MegaBox的商业广场

3.4.2 直接进入的接驳设计策略

在购物中心内,主力店及其他功能明确的空间也是消费者的目的地,在设计中,一般以直接进入的形式进行接驳设计,即用通道或主力店的功能性入口将人流引入购物中心。

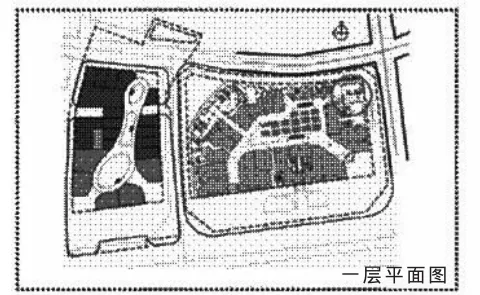

例如,在杭州万象城中,(图19)在道路交叉口处设置三个交通广场(导入型入口),作为购物中心的主入口,同时又在周边以主力店的方式设置多个功能性入口,引导消费者直接进入内部,更为方便快捷。

3.4.3 以天桥的形式接驳的设计策略

有些购物中心因为毗邻障碍物(如河流、城市快速路等),不利于消费者的到达,严重影响了购物中心的外部可达性。因此,在设计中可以用人行天桥的形式(图20)跨越障碍物,同时避免与城市干道上的复杂车流交叉。

例如,上海龙之梦购物中心(图4),结合轻轨站点设计人行天桥,引导地面人流跨过城市干道进入购物中心。

图19 杭州万象城直接接驳示意

3.4.4 以地道的形式接驳的设计策略

地下通道与人行天桥类似,它们共同构成了一种能够解决人、车流线交叉冲突问题的立体交通体系,因此,在外部接驳的设计中,可以利用地下通道的形式跨越城市道路(图21),将人流从道路对面引入购物中心内部。

例如,重庆时代天街中,结合地铁站点设计地下通道,引导地面人流跨越城市道路,完成人行系统与购物中心的接驳。

图20 天桥的接驳示意图

图21 地道的接驳示意图

4 结语

外部接驳的作用是将城市人流引入购物中心,一个好的外部接驳系统,能把消费者在逛街的过程中,自然而然地引入购物中心内部空间,完成城市空间与购物空间之间的过渡。对于大型封闭式购物中心而言,因其体量的巨大、功能的复合性,所要应对的消费者及其出行方式也是多元的,因此,应该根据周边环境及交通条件采用多种接驳形式,整合多种设计策略,以达到导流入内、留人做客、增加消费的目的,进而提升整个购物中心的商业价值。

注:本文讨论的是购物中心的外部接驳的方式及设计策略,解决如何将人流、车流引入购物中心内部的问题,并不涉及内部空间的具体形态。

[1]美国土地研究学会.零售娱乐中心规划与设计[M].李树会,周鸿飞,译.沈阳:辽宁科学技术出版社,2007.

[2]美国土地研究学会.购物中心开发设计手册[M].肖辉,译.北京:知识产权出版社,2003.

[3]中国连锁经营协会 GB/T 18106—2004,零售业态分类[S].北京:中国标准出版社,2004。

[4]周洁.商业建筑设计[M].北京:机械工业出版社,2013.