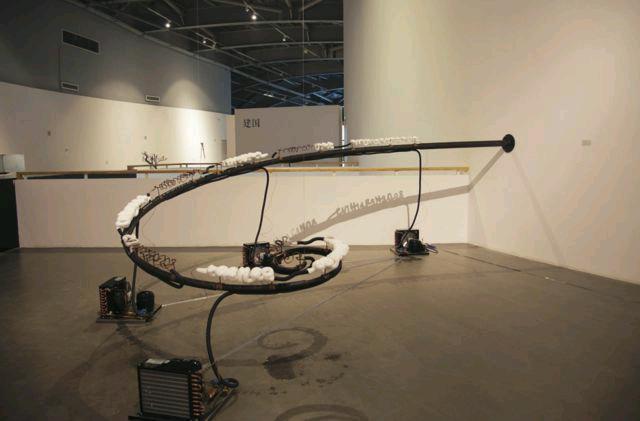

“复调II”在北京

“复调II”由南艺美术馆的策展人、此项目的发起者林书传策展,并邀请北京自由策展人王麟作为联合策展人共同策划实施。展览通过聚焦“成功、理想、立场、价值”等关键词展开。再一次向中国的艺术生态发问:如果没有以“成功学”标准那样的成功,你还做不做艺术?

I ART: “复调II”—中国艺术生态调查·北京站与2013年的 “复调I”—中国艺术生态调查·江浙沪站相比较,所展示出的内容有什么不同之处?你又是如何看待这些差异的?

林书传:内容肯定是不同的,决定这种不同的第一是个人气质不同,这个气质既包含着个人的创作气质,也包括了个人区分于他人的气质,个人气质从某种程度上说很难改变。同一个艺术家不论是在江南还是在北京都会伴随而至,这种不同与人的多样性、作品的丰富性有关。第二是区域气质,区域气质跟艺术家生活的环境有关,跟一个城市的经济、政治、气候、饮食,甚至小到一个艺术区的环境,工作室周围住着哪些艺术家,一个工作室的租金有关。不论是大区域的气质还是小区域的气质,会某种程度的影响到个人的生活,从而延伸到个人的创作。这种外部环境对个人创作的影响是明显的,与豆腐脑在北方咸,在南方需要加糖是一样的道理。

第三是当代艺术教学对内容的影响。在中国,绝大多数的艺术家毕业于艺术院校,不同的艺术院校带有强烈的学院风格,任教老师特别是在当代艺术圈有一定影响力的名教师都会从某种程度上影响年轻艺术家的创作。在这点上不同区域中存在着不同高校,高校中又存在着不同教师,教师影响学生,这是人对人的影响,也是造成区域间艺术内容差异的一个重要因素。第四便是一个区域间展览空间倾向、藏家倾向、策展人倾向。这三个方面决定着一个艺术家是否成功,是否能获得足够的展示资源及生活资源。北京与江南的展览空间不同,策展人与藏家的倾向不同,也会造成一部分艺术家为了这些客观存在的改变。

I ART:此次“复调II”北京站的参展作品包含架上绘画、行为、影像、装置、雕塑等各个艺术门类的作品。为什么会选择展出这些作品,请简单谈谈你此次的策展思路。

林书传:“复调”这个词是一个音乐用词,多声部的意思,用这个词是为了表达艺术圈中的多样性与多元化的生态,因此各种艺术门类存在在这个一个展览中是合理的。

策展人的策展思路是复杂的,特别是在筹备周期这么长的展览中,思路一定是在改变与调整的。但我的策展初衷很原始也很简单,我策划这样一个展览其实是针对南京及南京艺术学院相对传统与保守的生态,我们团队身体力行,以田野考察的方式将全国各个区域不同的艺术家以不加评判的方式带到南京来,让我们的学生和市民看看外面的年轻艺术家还在干些什么,这样观众才拥有了选择艺术的权利。我挑选的都是一群非体制且不主动迎合市场的年轻人,这些人对学生更具有参照意义。一直到今天我们从未对所挑选的艺术家和艺术作品做优秀或者不优秀的价值评判,尽量避免一个人,一个团队,一个美术馆去对艺术家做审美评判。一切尽量还原真实。

在简单的策展初衷之后,也会延伸出不同的策展思路,也会在展览中提出一些问题。比如我们在策展过程中尽量避免展览名对艺术家创作的影响,“复调”展有名字但从来没规定过主题,我们也不需要艺术家为了一个展名进行命题创作,避免当今普遍展览的一个陋习,更是对标题党式的展览的一种对抗。还比如我们在展览中有意的安排了阳台小组、无关小组、雄黄社三个艺术小组,从而探讨学院背景、创作方式、小组存在方式的一些问题。这种小的设计在展览中安插了很多,也可以算做一种有意的策展思路。

I ART:根据你的策展经验,策展人如何将自身的策展理念与艺术家个人作品的观念表达,实现有效的对话与融合,对此你有什么样的个人看法?

林书传:我的策展理念首先便是开放的,我肯定不会去干涉艺术家的创作,更不会去干涉艺术家的观念表达,可以说我只有挑选艺术家的权利,而没有挑选艺术家作品的权利。艺术家用作品说话,我用展览说话,大家互不干涉。但前提是建立在相互信任的基础之上,我会用很长的时间去和艺术家交朋友,挑选一个对自己作品负责任的艺术家在我这比挑选一个作品很“优秀”的艺术家更重要。

I ART:我们都知道拍摄纪录片是一件很不容易的事情,为什么还选择这种形式来作为展览的一部分?

林书传:几个原因促成了我对纪录片的坚持,纪录片本来的意义我们不谈。我选择拍纪录片的初衷也很简单,我们周围每天有无数的展览在开幕,也有无数的观众穿梭于各种展览之间,纪录片在某种程度是要消除艺术作品与观众之间的陌生感,让观众能更真实更直接的去了解作品背后的艺术家。从另一方面说,我要在我的展览中消除艺术家与艺术作品之间存在的大量不真实的东西,让一些言行不一,生活和艺术创作是脱离关系的艺术家在观众中显形。

我们首映的纪录片成片只是很小的一部分,但每一期“复调”,我们都保存了几百个小时的大量素材,有关于艺术家的也有关于艺术生态的,这批影像资料的价值一定是在很多年以后才能凸显。大家想想如果我记录的某个艺术家在很多年以后变成成功艺术家了,或者放弃做艺术了,我的这些资料将会很有趣。再比如我纪录2014年上半年的黑桥艺术区,到2014年下半年已经发生了颠覆性的变化,那么我之前的记录也将变得很有趣。

纪录片,我常常会和其他人说,这是一件谁都能做,但谁都不愿意做的事情。恰恰我愿意做,又有一班能拍纪录片的朋友,那就去做,就这么简单。

I ART:在拍摄“复调II”北京站的过程中,有没有遇到困难,是怎样的阻碍?在克服困难的过程中你有怎样独特的体会与心得?

林书传:如果要说,困难无非是资金短缺、人员短缺、时间短缺,没有任何回报,这是每一个纪录片都会遇到的问题。存在在我身上的问题,最大的问题就是纪录片的尝试对我来说是陌生的,是不职业的,我是一个非专业的人士,但是一定要做一件特专业的事,这就是困难,最大的困难。但经过两期的纪录片拍摄,我已经对纪录片不陌生了,但还是不专业。

I ART:在这个崇尚消费的时代,现在整个社会充满了浮躁与铜臭的气息,也给年轻艺术家带来了许多现实考验。你是如何看待北京的艺术生态及年轻艺术家的生活状态与创作状态的?

林书传:北京给我最直接的感觉便是,这座超级都市在一面成就艺术家的同时,又在一面摧毁艺术家。北京的年轻艺术家们很职业,他们十分讲究这个圈子的任何一项规则,如何破除这些规则却又能体面的活下去,是每一个在北京的年轻艺术家都在反复思考的问题,他们常常会想,却很少行动。

I ART:你如何看待社会上所盛行的对艺术“成功学”标准?当下的艺术环境又给予了青年艺术家怎样的位置及机会?

林书传:“成功学”标准对艺术家这个职业是有推动力的,在艺术圈容易成功,能够获得成功的利益,才有越来越多人投身于艺术。从而不断的产生新的空间、新的藏家、新的艺术家、新的艺术媒体,新的评论家。这些环节制定着一个圈子的行业标准与成功的标准,也以行业的标准分配着利益。成功学成就了艺术行业,这是必然的。从另一个方面,成功学的标准与艺术的本质是有冲突的,艺术除了成功,健全艺术家的人格,丰富艺术家的生活,慰籍艺术家的心灵应该更为重要,也更为本质。

当下的艺术环境给了年轻艺术家太多机会,留了太多位置,在这个传媒发达的时代,符合行业标准的“优秀”艺术品和“优秀”艺术家几乎无处可藏。艺术家面对这个行业的规则与种种诱惑应该保持着清醒,应该时刻提醒自己艺术家的身份,也应该时刻怀疑自己艺术家的身份,因为真正的艺术家永远用作品说话而不知以位置和身份说话。(采访/撰文:张蓝玉)