长江黄陵庙至南津关河段河势分析

周银军,王 军,徐育平,钱 圣

(1.长江科学院 河流研究所,湖北 武汉 430010;2.三峡地区地质灾害与生态环境湖北省协同创新中心,湖北 宜昌 443002;3.重庆市水利电力建筑勘测设计研究院,重庆 400020)

长江黄陵庙至南津关河段河势分析

周银军1,2,王 军1,2,徐育平3,钱 圣1

(1.长江科学院 河流研究所,湖北 武汉 430010;2.三峡地区地质灾害与生态环境湖北省协同创新中心,湖北 宜昌 443002;3.重庆市水利电力建筑勘测设计研究院,重庆 400020)

随着通航、调度及生态方面需求的提高,对葛洲坝和三峡大坝两坝间河段进行新一轮治理已迫在眉睫。根据葛洲坝工程运行以来的实测资料,对该河段30余年来的河势变化进行了分析。分析表明:葛洲坝工程运行后至1983年,两坝间河段明显淤积,其后至1998年,淤积进程趋缓;1998年以后有一定的冲刷,尤其在2003年三峡工程运行以来,两坝间河段处于累积性的冲刷状态,冲刷部位主要以深槽为主,冲刷深度较大的河段主要发生在乐天溪深槽段和南津关深槽段,河段中部较为稳定;2008年后,冲刷幅度变小,个别年份甚至有回淤。30年来,河段先淤后冲,渐趋平衡,河势较为稳定;三峡工程运行后,两坝间冲淤与三峡工程下泄沙量关系并不明显,而受汛期来水影响较大,考虑到三峡水库仍将持续进行试验性蓄水,逐渐进入正常运行期,其中小洪水调度及汛期滞洪作用都将增强,洪水流量过程的调平在所难免,因此两坝间冲刷将不易发生,小幅淤积极为可能,总的河势及深槽大小、位置将相对稳定。

葛洲坝工程;三峡工程;河道演变;冲淤变化;河势分析

周银军,王军,徐育平,等.长江黄陵庙至南津关河段河势分析[J].水利水运工程学报,2015(1):38-46.(ZHOU Yin⁃jun,WANG Jun,XU Yu⁃ping,etal.River channel process of Huanglingmiao⁃Nanjinguan river reach[J].Hydro⁃Science and Engineering,2015(1):38-46.)

黄陵庙至南津关河段位于长江三峡工程至葛洲坝工程区间河段内,全长30 km,上距三峡大坝6 km,下距葛洲坝枢纽2 km,是重要而敏感的两坝衔接河段。目前对本河段的研究历程可分为3个阶段:第1阶段为葛洲坝水利枢纽论证及建设初期,曾有过较为系统的研究,包括坝区河势规划、通航建筑物布置,库区泥沙冲淤及水文情势,变动回水区浅滩演变及碍航机理等[1-3];第2阶段为20世纪80年代中期至20世纪末,研究内容包含库区泥沙运动规律及其通航条件变化等[4-8],相对前一个阶段,因库区泥沙淤积迅速达到平衡,因此对其演变情势关注较少;第3阶段则为21世纪初的10年间,尤其是三峡工程蓄水运行后,研究以水流条件变化及其对两坝联合调度的响应规律为主[9-10]。总体而言,在葛洲坝枢纽建成后,对本河段关注较少,研究深度远小于对三峡库区及葛洲坝坝下河段的研究;但“十二五”以来随着通航、调度及生态要求的提高,随着三峡库区及葛洲坝坝下航道条件的改善,该河段甚至在通航上成为新的卡口,因此,对该河段近期演变的分析研究将是一个极为重要的基础工作。

1 河段概况

黄陵庙至南津关河段位于长江三峡之西陵峡峡谷内、两坝之间,两岸为高山,岸壁陡峭、基岩裸露、支沟密布,江面宽窄相间,较窄处为300~400 m,宽阔段江面一般为600~800 m,断面多呈“U”型或“V”型,河床高程起伏频繁而剧烈,呈锯齿状变化,最低高程为-40m,最高高程为68m,最大变幅近100m,具有典型山区性河道特征。

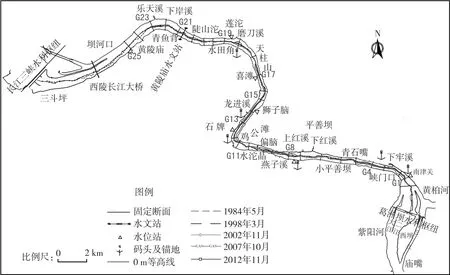

从整体上看,两坝之间的河道是三峡河段中最不顺直的河段,其峡谷河段内峰回河转,蜿蜒曲折,岸壁陡峭,河槽窄深。河段从上至下有乐天溪、莲沱、石牌、南津关等大弯道,其转向角都接近90°(如图1)。其中以水田角、喜滩、狮子脑、偏脑等峡谷型急险滩和石牌急弯河段水流条件最为复杂,汛期水流湍急,比降大,流态紊乱,泡漩、回漩随处可见。这些急流险滩的形成主要是两岸为高山陡壁,河道无法横向展宽,致使洪水期水流宣泄不畅。如水田角滩汛期回流范围大,泡漩强烈,斜流水埂明显;喜滩流速左急右缓,岸边突咀明显挑流,上段严许沱一带有回流、江中出现连串泡喷;偏脑河段虽较顺直,但汛期急流滩特性显露,滩段江心流速湍急;石牌弯道为两坝间著名的急弯河段,弯曲半径仅750 m,南边回流范围大,江北泡漩强烈,主流带更显弯窄。上述重点滩险均处于峡谷河段,其共同的特点是随着流量的增加,流速、比降进一步增大,流态变差,滩势更加恶劣。

图1 两坝间河段河势及深泓变化Fig.1 Changes in river regime and channel between two dams

葛洲坝蓄水后,两坝间河段处于常年回水区,原有滩段大部分被淹没,库区河段经过近10年的冲淤演变,泥沙冲淤已基本平衡。在枯、中水期,两坝间河段水深增加约20 m,在中、低水期水流较平缓,流速和比降均不大。在汛期,两坝间河段既受三峡大坝下泄流量和葛洲坝坝前水位影响,又受峡谷河段河床地形条件制约,随着入库流量的增加,两坝间河段依旧呈现出天然河道特性。

2 演变分析

以1979—2012年间的水文资料为基础,对该河段进行演变分析,以期掌握在较大人为干扰及相应自然条件变化下的响应规律。

2.1 河段总体冲淤

表1给出了葛洲坝枢纽运行以来黄陵庙至南津关河段的冲淤量统计。在葛洲坝运行期间(1979年12月至1998年11月),黄陵庙~南津关河段(G25~G1)处于淤积状态,淤积总量为8 128.7万m3,淤积规律为近坝段淤积量较大、初期淤积明显,一般认为,在1985年左右葛洲坝库区达到冲淤平衡。1998年、1999年的洪水,给两坝间带来了明显的冲刷,从1998年11月至2002年12月,该河段累计冲刷了1 137.5万m3。整个葛洲坝独立运行期(1979年12月至2002年12月)黄陵庙~南津关河段累积淤积了6 991.2万m3,此时整个两坝间河段(G0~G30)共淤积了8 387万m3。

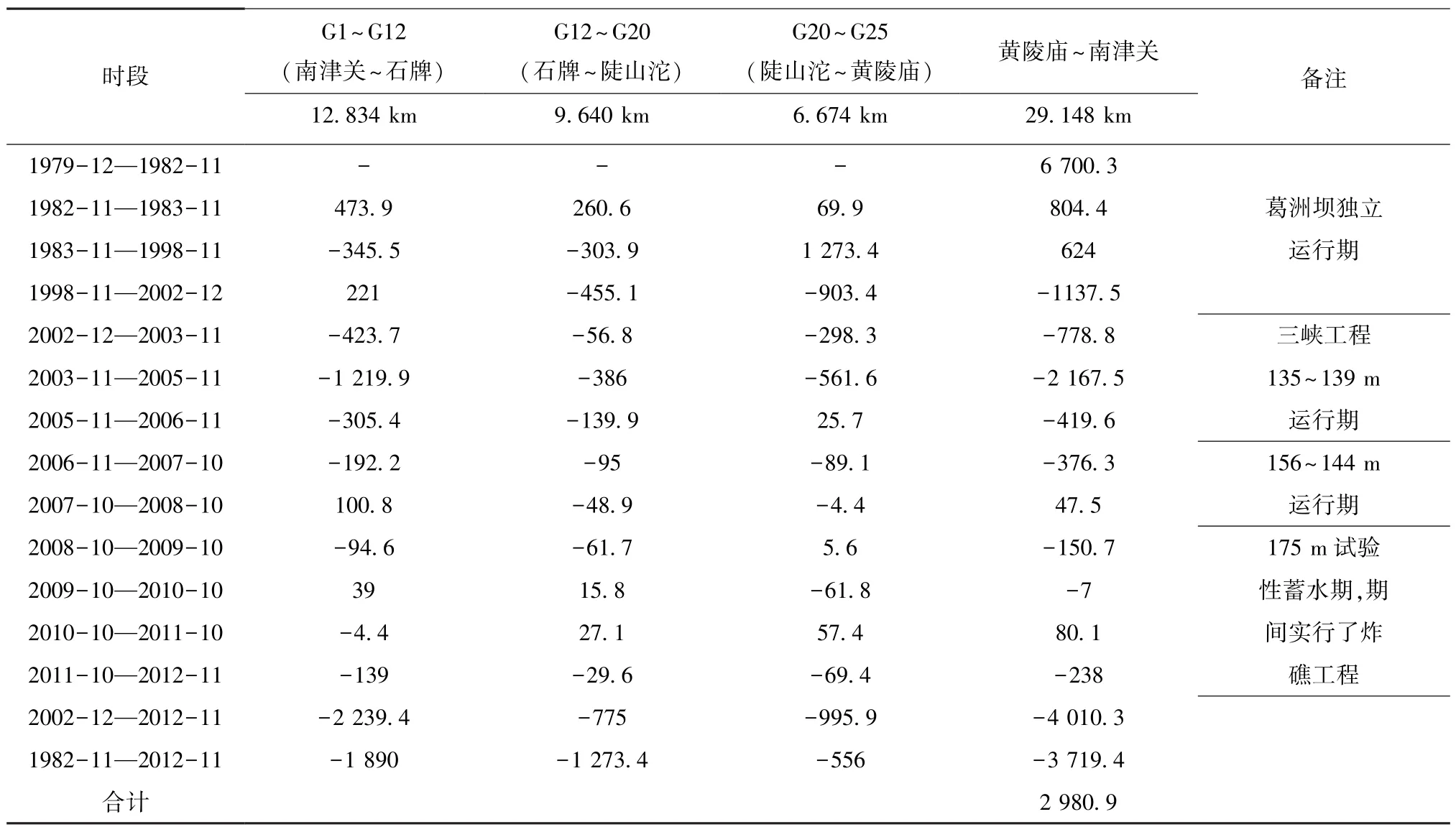

表1 黄陵庙~南津关河段冲淤量统计Tab.1 Statistics of sediment quantity between Huanglingmiao and Nanjinguan 104m3

三峡水库蓄水以来,两坝间河段以持续冲刷为主,其中三峡水库135~139 m运行期(2002年11月至2006年11月),黄陵庙~南津关河段冲刷总量为3 365.9万m3,156~144 m运行期(2006年11月至2008年10月),黄陵庙~南津关河段冲刷总量为329.8万m3,175 m试验性蓄水期(2008年10月至2012年11月),该河段冲刷总量为315.6万m3。可见,三峡水库蓄水以来,黄陵庙至南津关河段冲刷总体上逐步减小,近年个别年份甚至有回淤。

总体上,1979年以来,黄陵庙至南津关河段仍淤积了2 980.9万m3,其中葛洲坝独立运行期淤积了6 991.2万m3,三峡水库蓄水以来则冲刷了4 010.3万m3。

2.2 河势及岸线变化

本河段多年来深泓居中,除局部区域外,深泓线无明显左右摆动。如黄陵庙宽谷段,1998年与1984年相比,由于深槽出现较大范围的淤积,造成深泓由中泓向右岸摆动,最大摆幅达180 m;乐天溪宽谷段,1998年与1984年相比,深泓由中泓向左岸摆动,最大摆幅达120 m。2002年11月以后深泓又逐渐回到原来的中泓位置。三峡工程运行后,该河段年际间深泓线平面变化不大。如2002—2012年各年际间深泓线比较,峡谷河段深泓摆幅一般不超过30 m,其他河段深泓摆幅也在80 m以内。因此,三峡工程运行后工程河段深泓平面位置基本稳定。

由于天然情况下黄陵庙~南津关河段两岸主要为岩石组成,该河段除三峡大坝左岸至乐天溪、三峡大坝右岸至雷劈石为混凝土护岸。其余河段基本未受工程等影响,多年来岸线基本一致。该河段大部分岸坡较陡,50 m等高线能够基本反映河道江岸变化。因此,以50 m等高线比较岸线变化情况,从历年测量河道地形套绘比较可知,1984年5月至2012年11月间多次测量的河道地形图中岸线50 m等高线未出现大的摆动,在绝大部分位置基本都保持了一致性和重合性。由此可见,该河段河道岸线一直都处于较稳定状态。

2.3 深槽变化

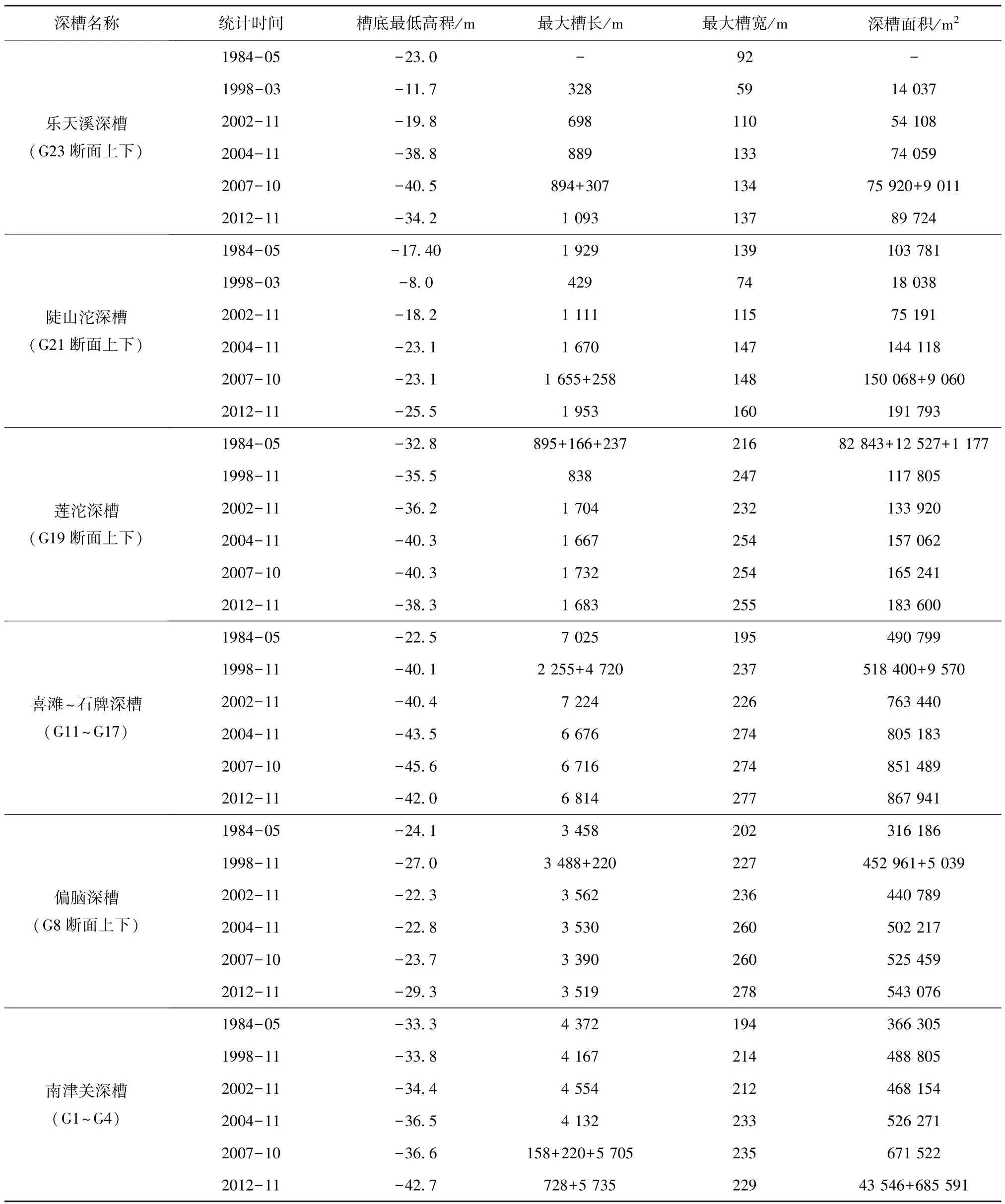

黄陵庙~南津关河段深槽沿程依次有:乐天溪深槽、黄陵庙(陡山沱)深槽、莲沱深槽、喜滩~石牌深槽、偏脑深槽、南津关深槽。各深槽历年变化统计见表2。

表2 黄陵庙~南津关河段深槽变化统计Tab.2 Statistics of changes in deep trough between Huanglingmiao and Nanjinguan river reach

从表2可见,1984年以来,各深槽均有不同程度的冲刷变化,经过1998年洪水,两坝间深槽表现出上淤下冲的态势,乐天溪、陡山沱深槽淤积为主,其下4个深槽则明显冲刷;1998年至三峡工程运行后的2007年,各深槽多以持续冲刷为主,仅偏脑深槽在1998—2002年期间有一定淤积;2007—2012年,因乐天溪附近的航道炸礁,乐天溪深槽至喜滩~石牌深槽深泓多有淤积,且面积略有加大,偏脑以下则继续冲刷。

从时间上来看,1998—2004年间,各深槽变化幅度最大,多以冲刷为主,此前有冲有淤、此后则小幅冲刷;从空间上看,上游3个深槽面积较小,但变化较为剧烈,其中乐天溪深槽近20多年来,槽长扩大2倍,面积扩大了5倍,下游3个深槽变化相对较小,尤其喜滩~石牌深槽及偏脑深槽最为稳定,南津关深槽冲刷上延幅度明显,深槽向上游延伸达1 951m,并且从原来1个深槽向上游发展成3个独立的深槽、进而演化成一大一小两个深槽,深槽面积由2002年的468 154 m2扩大为732 137 m2。其他深槽的发展也多以向上游为主,说明黄陵庙~南津关河段河槽的冲刷处于上延溯源的发展阶段。

2.4 横断面变化

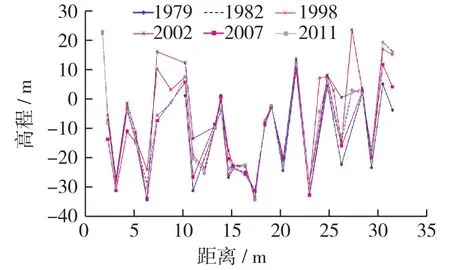

该河段黄陵庙~乐天溪河谷较宽阔,河槽多呈复式断面“W”型;乐天溪以下至南津关为峡谷区,河宽较窄,断面多呈U型或V型(见图2)。

图2 河道横断面变化Fig.2 Variation in channel cross⁃section

由图2可见,陡山沱~黄陵庙(G23断面)河槽呈复式断面“W”型,多年来(1979—2011年)随两坝间枢纽运用的影响,横断面冲淤也发生相应变化。1979—1983年受葛洲坝枢纽的影响,处于淤积状态,淤积主要部位在主槽及部分副槽当中。三峡工程运行后,断面又发生持续冲刷,同时受左、右岸护岸、船厂、公路等工程施工的影响,断面左、右两岸65~80 m高程区域变化较明显。

G21断面位于宽谷与峡谷之间过渡段,1998年3月该断面主槽发生大幅度淤积,淤积最大厚度约有25 m,2002—2007年该断面主槽开始持续冲刷,2007—2011年冲刷幅度较小。

石牌~陡山沱(G19,G17断面)河段的横断面变化有主河槽及湿周变化,但幅度不大。其中G17断面经历沿湿周冲刷后,断面形态有由“V”型转变为“U”型的趋势。

G13断面位于石牌弯道进口段,该断面以湿周冲淤变化为主,与主槽冲淤幅度相比,20 m等高线以下断面横向变化稍大。

南津关~石牌(G1,G4断面)河段为主槽冲刷率最大的河段,从断面形态来看,该河段以主槽的变化为主,在平善坝开阔段(G8断面),冲刷范围还扩展到右岸边滩。

2.5 河道纵向变化

河道深泓纵向历年变化见图3。可以看出受地质构造作用的影响,黄陵庙~南津关河段深泓纵剖面沿程呈锯齿状变化,河段深泓最低点与最高点相差约50 m。葛洲坝水库蓄水后,该河段为常年回水区,年际间深泓纵剖面总体表现为略淤,但冲淤变化不大,一般淤厚在1 m以内。局部宽谷段和开阔段淤积较厚,如乐天溪宽谷段(G23断面上下),从1979年11月至1983年11月,深泓淤积幅度最高达5.90m;平善坝开阔段(G8断面上下),从1979年11月至1983年11月,深泓淤积幅度最高也达5.80 m。

图3 深泓线变化Fig.3 Variation in talweg

三峡工程运行后,本河段受坝下游清水下泄影响,又处于冲刷状态。2002年12月至2004年11月,黄陵庙~南津关河段深泓平均冲深值为1.0 m,其中南津关~石牌河段深泓平均冲深1.2 m;石牌~陡山沱河段深泓平均冲深0.2 m;陡山沱~黄陵庙河段深泓平均冲深2.1 m。

2004年11月至2006年11月,黄陵庙~南津关河段深泓平均冲深值为0.3 m。其中南津关~石牌河段深泓平均冲深0.6 m;石牌~陡山沱和陡山沱~黄陵庙河段深泓冲淤变化不大。

2006年11月至2007年10月,黄陵庙~南津关河段冲刷仍在继续。该河段深泓平均冲深值为0.5 m。其中南津关~石牌河段深泓平均冲深0.9 m;石牌~陡山沱河段深泓平均冲深0.1 m;陡山沱~黄陵庙河段深泓平均冲深0.2 m。

2007年10月至2011年10月,黄陵庙~南津关河段冲刷幅度极小、基本停止。该河段深泓平均冲深值为0.1 m,2009年尚有一定回淤。其中南津关~石牌河段深泓平均冲深0.2 m;石牌~陡山沱河段深泓平均冲深0.3 m;陡山沱~黄陵庙河段深泓回淤0.2 m。

从三峡工程运行后黄陵庙~南津关河段持续冲刷情况可以看出,该河段处于累积性的冲刷状态,冲刷深度较大的河段主要发生在陡山沱~黄陵庙宽谷河段和南津关~石牌河段的平善坝开阔段,石牌~陡山沱峡谷河段深泓冲深幅度较小,且陡山沱~黄陵庙河段经过2002—2004年大幅持续冲刷后,深泓持续冲刷幅度变小。

3 工程河段演变趋势预估

(1)受两岸约束控制,该峡谷河段总体稳定,岸线除人为影响及有限的地质灾害影响外,将保持稳定,主要深槽尽管在过去30年间有一定的发展变化,但总的变化幅度在逐渐减小。

(2)两坝间枯期水库特征明显,汛期天然河道特征明显,由于当前其坝前水位长期维持在66 m(冻结吴淞基面)左右,因此其冲淤主要与来水来沙条件和其他人为活动相关,其中来沙条件对两坝间冲淤的影响亦在减小。在三峡水库蓄水运行后,黄陵庙站的来沙量大幅减小,几近“清水”下泄,表3给出了三峡水库蓄水以来的入、出库水沙条件,在175 m试验性蓄水后,在三峡水库排沙比减小的同时,两坝间排沙比亦有所减小,可见由于来沙量过小,其小幅变化已很难对两坝间冲淤造成明显的影响。而根据1998年的经验,其冲淤与汛期来水关系更为密切,常年回水区内有着“汛冲枯淤,大流量冲、小流量淤,大水年冲、小水年淤”的冲淤特性[8],因此可认为三峡水库175m试验性蓄水运行使得汛期出库流量过程明显调平,是两坝间冲刷不利的主要原因。考虑到2013年以后三峡水库仍将继续进行试验性蓄水,逐渐进入正常运行期,其中小洪水调度及汛期滞洪作用都将增强,洪水流量过程的调平在所难免,因此两坝间冲刷将不易发生,小幅淤积极有可能。

表3 三峡水库蓄水以来入、出库水沙条件Tab.3 Flow-sediment conditions of Three Gorges reservoir since impoundment

(3)多年来,深槽位置相对稳定,且多有冲刷发展,近年趋缓;6个深槽中以两端即乐天溪深槽及南津关深槽变化最为活跃,有一定的冲刷上延态势,但其余深槽将维持稳定。

4 结 语

(1)葛洲坝工程运用后至1983年,两坝间河段明显淤积,其后至1998年,淤积进程趋缓,1998年以后有一定冲刷,在这一过程中,坝上游南津关以上峡谷段主流态势及平面位置均较稳定。

(2)2003年6月三峡工程运行以来的变化表明,两坝间河段处于累积性冲刷状态,冲刷部位主要以深槽为主,冲刷深度较大的河段主要发生在乐天溪深槽段和南津关深槽段,河段中部较为稳定,且经过2003—2007年(蓄水运行初期)持续冲刷后,持续冲刷幅度变小,2008年后,个别年份甚有回淤,总体上三峡工程运行后,两坝间河段冲刷有限,河势相对稳定。

(3)受三峡工程蓄水影响,两坝间冲淤与三峡工程下泄沙量关系并不明显,而受汛期来水影响较大,考虑到2013年以后三峡水库进入正常运行期,其中小洪水调度及汛期滞洪作用都将增强,洪水流量过程的调平在所难免,因此两坝间冲刷将不易发生,小幅淤积极有可能,总的河势及深槽大小、位置将相对稳定。

综上,本河段30余年来先淤后冲,渐趋稳定,未来河势亦不会出现大的变化,相应其航道条件亦不会自然改变;若要改善该河段的航道条件,必须实施相关的整治工程。

参 考 文 献:

[1]唐日长论文集编辑工作组.唐日长论文集[M].北京:中国水利水电出版社,2011.(TANG Ri⁃chang Proceedings Editors Working Group.Tang Ri⁃chang proceedings[M].Beijing:China WaterPower Press,2011.(in Chinese))

[2]唐日长.葛洲坝水利枢纽的泥沙问题[J].人民长江,1982(3):67⁃77.(TANG Ri⁃chang.The sediment problems of Gezhouba[J].Yangtze River,1982(3):67⁃77.(in Chinese))

[3]长江科学院.葛洲坝枢纽工程泥沙问题研究成果汇编[M].武汉:长江科学院,1983.(Changjiang River Scientific Research Institute(CRSRI).The research assembly of Gezhouba project sediment problem[M].Wuhan:CRSRI,1983.(in Chinese))

[4]姚于丽,龙超平,马秀琴.葛洲坝水库蓄水运用以来库区冲淤数量及冲淤规律的研究[C]∥长江科学院.葛洲坝水利枢纽科研成果汇编(河流泥沙专业).武汉:长江科学院,1992:104⁃120.(YAO Yu⁃li,LONG Cao⁃ping,MA Xiu⁃qing.Reservoir sediment quantity and research on the laws of the sediment since the reservoir impoundment of Gezhouba dam[C]∥CRSRI.The scientific research assembly of Gezhouba Water Conservancy(River sediment profession).Wuhan:CRSRI,1992:104⁃120.(in Chinese))

[5]李云中,黄光华.葛洲坝水库蓄水前后推移质泥沙变化分析[C]∥三峡工程泥沙专家组.长江葛洲坝工程泥沙问题研讨会文集,北京:国际泥沙研究培训中心,1995:170⁃181.(LI Yun⁃zhong,HUANG Guang⁃hua.Analysis of bedload sediment changes before and after impoundment of the Gezhouba Reservoir[C]∥ The Three Gorges Dam Sediment Experts Group.The Gezhouba Project Seminar Corpus Sediment Problem.Beijing:International Research and Training Centre on Sedimentation and Erosion(IRTCES),1995:170⁃181.(in Chinese))

[6]邓晓忠,向希龙.葛洲坝水库冲淤特性分析[C]∥三峡工程泥沙专家组.长江葛洲坝工程泥沙问题研讨会文集.北京:国际泥沙研究培训中心,1995:133⁃152.(DENG Xiao⁃zhong,XIANG Xi⁃long.Analysis of Gezhouba reservoir sediment characteristics[C]∥The Three Gorges Dam Sediment Experts Group.The Proceeding of Conference on Gezhouba Project Sediments Problem.Beijing:IRTCES,1995:133⁃152.(in Chinese))

[7]成金海,汪劲松.葛洲坝水库调度对黄陵庙水文站的影响试验研究[J].水文,1999,19(1):34⁃38.(CHENG Jin⁃hai,WANG Jing⁃song.Study on the influence of Gezhouba reservoir dispatching experimental Huanglingmiao station[J].Journal of China Hydrology,1999,19(1):34⁃38.(in Chinese))

[8]樊云,成金海,王远明,等.三峡工程动工以来葛洲坝水库河床演变分析[J].水文,2001,21(1):32⁃36.(FAN Yun,CHENG Jin⁃hai,WANG Yuan⁃ming,etal.Analysis of Gezhouba reservoir riverbed evolution since the construction of Three Gorges project[J].Journal of China Hydrology,2001,21(1):32⁃36.(in Chinese))

[9]张祎,孟万林.葛洲坝水利枢纽运行以来库区水位变化[J].长江职工大学学报,2001,18(2):10⁃12.(ZHANG Yi,MENG Wan⁃lin.Water⁃level fluctuation of the reservoir region since the operation of the Gezhouba project[J].Journal of Changjiang Vocational University,2001,18(2):10⁃12.(in Chinese))

[10]赵云发,张继顺,刘志武.葛洲坝梯级枢纽联合调度运用[J].水力发电,2009,35(12):58⁃60.(ZHAO Yun⁃fa,ZHANG Ji⁃shun,LIU Zhi⁃wu.Joint dispatch of Three Gorges⁃Gezhouba cascade reservoirs[J].Water Power,2009,35(12):58⁃60.(in Chinese))

River channel process of Huanglingm iao⁃Nanjinguan river reach

ZHOU Yin⁃jun1,2,WANG Jun1,2,XU Yu⁃ping3,QIAN Sheng1

(1.Changjiang River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China;2.Collaborative Innovation Center for Geo⁃Hazards and Eco⁃environment in Three Gorges Area,Yichang 443002,China;3.Chongqing Surveying and Design Institute ofWater Resources,Electric Power and Architecture,Chongqing 400020,China)

With the new demands of the 12th Five⁃Year Plan,in terms of navigation,reservoir operation and ecology,new river regulation works for the reach from the Three Gorges dam to the Gezhouba dam are required.So it is very important to recognize the evolution of the river in the recent years.Based on themeasured data since the Gezhouba dam was operated,the river channel process between two dams in recentmore than 30 years is analyzed. From 1979 to 1983,the river reach silted obviously;from 1983 to 1998,the siltation process slowed down considerably.After 1998,erosion of bed was beginning,in particular,since the operation of the Three Gorges dam in 2003.The deep channel was eroded remarkably in the cross section,along the longitudinal direction,Letianxi and Nanjinguan river reach were eroded mostly,and themiddle reach was in a stable condition.Since 2008,the erosion of bed has become slow.In the past 30 years,the river bed was scoured after deposition and became balanced gradually,and the river regime was stable.After the operation of the Three Gorges dam,there was no clear relationship between the reach channel process and sediment condition,but itwas influenced distinctly by the flood.The Three Gorges reservoir will continue to test operation,and will gradually enter the normal operation period,the river reach between the two dams will be not easily deposited,slight siltation will be extremely possible,and the river regime and themost part of the channel will be relatively stable.

Gezhouba hydroproject;Three Gorges hydroproject;river channel process;erosion and deposition;river regime analysis

TV147

A

1009-640X(2015)01-0038-09

10.16198/j.cnki.1009-640X.2015.01.006

2014-04-24

国家自然科学基金资助项目(51109011,51339001);长江科学院中央级公益性科研院所基本科研业务费资助项目(CKSF2013004/HL)

周银军(1983-),男,河南淮滨人,高级工程师,博士,主要从事水力学及河流动力学研究工作。

E⁃mail:zhouyinjun1114@126.com