心内心电图技术在PICC置管定位中的临床应用*

何虹 范彬 张玉红 胡婷 梅孟雪

经外周静脉穿刺置入中心静脉导管(PICC),是目前临床使用较多的输液工具,PICC导管留置的关键在于将导管尖端定位于上腔静脉近右心房口处,常规PICC导管末端应位于上腔静脉的中下1/3,上腔静脉右房入口上1~2 cm最为理想[1]。导管头端位置位于中心静脉,可减少血栓、静脉炎、脱管、导管移位等并发症发生。但在临床实践中,并不能做到100%的置管成功,导管移位是PICC置管常见并发症,James等[2]报道,成年患者中,无X线影像指导下,导管头端位于非中心部位的发生率可高达66%。而在儿科患者中,Fricke等[3]发现,最初PICC头端位于中心静脉部位的比率只有14.2%,既往研究也证实,导管头端位于中心静脉部位可以明显减少感染、血栓形成、导管闭塞、静脉炎及房性心律失常等并发症的发生[4-6]。要达到外周静脉穿刺、中心静脉治疗的效果,PICC头端的位置至关重要,传统方法是通过X线片透视或胸片调整导管位置,在此过程中医患均受X线辐射的污染,若患者不能搬动而又缺乏床边X线机则根本不可能进行检查,而且PICC置入过程不能实时监测导管位置的变化。本研究通过对88例患者PICC置管过程中应用心内心电图技术引导的结果与置管后胸片定位的结果进行自身对照,探讨心内心电图技术在PICC置管中的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 经医院伦理委员会同意,选择2014年1-12月在南昌大学第二附属医院置入PICC的患者88例。入选标准:年龄>18岁,符合PICC置管适应证,体表心电图正常,自愿同意参加本研究并签署PICC置管同意书和本研究知情同意书;排除标准:精神异常、不合作者;强迫体位者及肺源性心脏病、心房颤动或其他心律失常、置入起搏器可能影响P波监测的患者。剔除标准:各种原因致置管不成功者及各种原因致置管后未拍摄胸片者。其中男42例,女46例,平均(47.8±1.4)岁。56例因化疗需要而置入PICC,18例为全胃肠外营养治疗,9例需长期输液治疗,5例需使用高渗性脱水剂。疾病诊断:直肠癌35例,结肠癌34例,乳腺癌10例,胃癌5例,脑外伤2例,肺癌2例。

1.2 方法

1.2.1 仪器及材料 心内心电导线及通用适配器(Certodyn universaladapter Paed)。 电 极3个。 经 外周中心静脉导管一套(巴德公司生产,bard Access Systems,Inc),便携式心电监护仪一台(迈瑞公司生产,PM-8000 Express),便携式超声仪一台(GE LOGIQ BOOK XP),塞丁格穿刺套件一套(Bard,4-5Fr),PICC无菌穿刺包一个。

1.2.2 PICC的置入 本研究得到了医院伦理委员会的同意,所有患者均签署知情同意书,置管人员为4名经过培训并考核合格的PICC专科护士。本研究中使用的导管为巴德公司生产的三向瓣膜式PICC导管,导管规格为4F或5F。所有PICC均由上肢静脉置入,置管操作在PICC导管室内完成。置管步骤为:(1)专人负责实施,实施前与患者签署知情同意书;(2)连接好心电监护仪,定标(1 mm=0.1 mV)记录患者体表心电图;(3)按静脉输液协会(INS)有关PICC操作规则和江西省PICC操作培训基地操作程序进行PICC置管操作,当导管进入15 cm时,让患者头部转向穿刺侧方向,下颌尽量靠近锁骨,通过连接导线和转换器,将导丝取代1个电极与监护仪连接,示波器上即显示出由导丝头端拾取的心内心电图波形,观察和记录不同置管深度时心电图变化,观察毕,置管至预测的长度(如头端位于非上腔静脉(superior SVC)内则重新调整导管)[7];(4)撤导引钢丝、盐水冲管。以保证通畅;(5)固定导管,记录导管长度;(6)拍摄胸片,胸片结果由2名经过胸片定位读片培训的PICC专科护士判断,判断疑难时请影像学专家会诊。

1.2.3 导管头端部位的判定 (1)若导管头端位于圆肌下缘至第一肋外侧缘之间则判定为位于腋静脉内;(2)位于第一肋外侧缘至胸锁关节之间为锁骨下静脉内;(3)胸锁关节至右侧支气管角之间为头臂静脉内;(4)右侧支气管角至心影右侧缘为SVC内[8];(5)SVC与右心房凹面重叠影的顶点为位于SVC与右心房交界处[9]。其中,位于SVC内时依据其长度进一步均分为上、中、下3段。将导管头端位于腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉及颈内静脉内时均判定为位于非中心静脉内,头端位于SVC内及SVC与右心房交界处时判定为位于中心静脉内。

1.2.4 心内心电图的监测及P波的分析 以便携式心电监护仪(MP-8000 Express)进行监测,记录导管头端位于不同血管部位时所引出的心内心电图及P波达峰值时的PICC导管长度。采用三导联系统,黄色、红色和绿色电极分别贴于左锁骨下、右锁骨下和左下腹部,穿刺前完成导线之间的连接,以引出体表心电图。穿刺成功,当导管进入约15 cm时,将红色电极通过预先消毒的连接导线与PICC导丝相连,同步记录不同导管长度引出的心内心电图情况。如果心内心电图不能获得,则检查并调整监护电极与导丝之间的连接,利用床边血管超声检查导管头端是否位于颈内静脉,后撤导管调整体位重新送管,同步观察并记录心内心电图获得情况。置入操作完成后,另一名并不知晓本研究的心电学专家根据记录的心内心电图来评价P波振幅和形态。等电位线至P波最高或最低点的距离为P波振幅,负向P波的深度≥l mm时判定为双向P波。

1.2.5 敏感性和特异性的计算 经心内心电图引导行PICC导管穿刺成功后拍摄X线胸片,确定尖端的位置,以此作为“金标准”,计算心内心电图法判断PICC导管尖端位于上腔静脉的敏感性和特异性。操作过程中观察记录心内心电图P波变化并进行导管头端定位,计算在胸片上测出的导管头端位于理想位置时的导管长度(L-j)与心内心电定位方法P波达峰值时的导管长度(L-max)的差值,为指导导管后撤长度提供参考数据。

1.3 统计学处理 所有统计分析均由统计软件SPSS 13.0完成,计量资料以(±s)表示,计数资料采用χ2检验,以频数和百分比表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 88例患者心电图变化 88例研究对象,86例心内心电图的P波有特征性改变,当导管置入一定长度时,P波逐渐变高变宽,其中17例呈双峰(M切迹),继续送管P波达最高峰,又逐渐下降。最大振幅时的P波正向峰值与体表心电图P波振幅作自身对比,振幅抬高最少者0.25 mV,最大者2.5 mV,平均1.5 mV。典型心电图变化见图1~3。

图1 体表心电图

图2 导管进入右心房时的心电图(P波达峰值)

图3 导管后撤2~3 cm左右,最终留置导管时的心电图

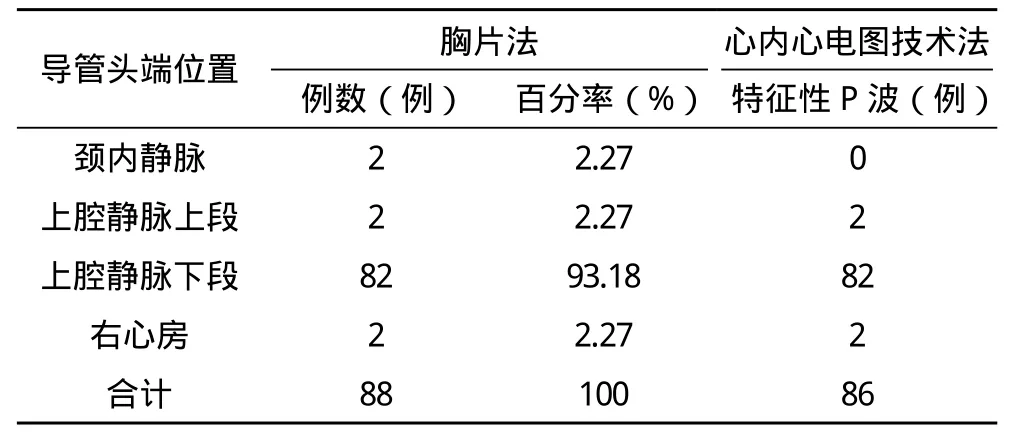

2.2 心电定位法与胸片定位法相比的灵敏度和特异度 由表1可知,心电定位法的特征性P波与“金标准”胸片定位法相比,判断导管头端位于上腔静脉的灵敏度97.67%(84/86),特异度100%(2/2)。一致性检验显示,kappa值为0.86,P<0.05,说明两种方法有良好的一致性;配对χ2检验显示: χ2=2.11,P=0.246,说明两种定位方法对判断导管的头端位置的准确性差异无统计学意义(P>0.05)。PICC头端理想位置时导管长度与P波达峰值时的导管长度的差值为(2.7±0.8)cm,即时纠正导管头端异位14例。16例患者第1次送管无论深浅均未出现特征性P波的变化,床边血管超声发现14例导管头端位于颈内静脉,2例未见在颈内静脉,后撤导管调整体位重新送管后,14出现特征性P波,再拍胸片证实头端已纠正进入上腔静脉中下段。

表1 88例患者心电定位法和胸片定位法的导管头端定位结果

3 讨论

3.1 心内心电图定位原理 心电图波形的变化与探测电极所处的部位有关,P波是心房的去极波,是心房去极过程中综合心电向量的反映,探测电极与心房综合心电向量轴之间的距离和相对位置不同,P波的形态和波幅就会发生变化,按照本研究的方式连接,所获得的是模拟标准肢体导联的Ⅱ导联图形;当作为探测电极的导丝头端进入上腔静脉,接近位于右房的起搏点时,可引出高振幅的直立P波,继而出现的双相高振幅P波,提示导管尖端大约位于右心房中部,导丝尖端超过右房中部则P波倒置,而当电极过渡到右心室时,可见一大振幅的QRS波; 也可将导丝代替胸导联的胸前电极,所得ECG波形与上述相反,即电极位于上腔静脉以倒置而深大的P波为主要特征,故无论采取何种方式连接,只要导管进入上腔静脉,均可观察到P波振幅的变化。

3.2 心内心电图技术定位法的实用性 中心静脉导管心电定位法,于20世纪80年代晚期受到重视[10]。1993年美国的McGee进行比较全面的研究,他们总结认为心房内心电图可以达到FDA的要求。大量临床研究证明,这种监测方法准确率很高,超过90%,笔者的临床使用也支持这一点[11-12]。本研究出现特征性P波的86例中,胸片证实导管头端最终位于上腔静脉84例。所以,以心内心电图法的特征性P波变化来指导导管头端位于上腔静脉的百分率(即灵敏度)为97.67%。初次送管P波无任何变化的16例患者,经重新调整送管后14例出现了特征性P波,并经胸片证实导管头端均已位于上腔静脉中下段,2例始终未出现特征性P波变化,胸片显示PICC导管头端末端仍位于同侧颈内静脉。这说明此技术对导管未进入上腔静脉的情况可提供有价值的信息,以便于置管护士及时处理,以心内心电图未出现特征性P波来判断导管未进入上腔静脉的正确性(即特异度)高达100%。

置管过程中当P波达到峰值时说明导管头端位于心房窦房结附近的位置,导管留置此位置可能导致心律失常,需要后撤一定距离,有的研究指出需要回退1~2 cm[13]。本研究通过计算(L-max)与(L-j)的差值,得出巴德公司的PICC导管P波达峰值后再撤(2.7±0.8)cm较合适,但未到100%,操作者还需结合P波的形态恢复程度、导管种类和预测长度进行综合判断。如果当导管送入一定长度未能引出特异性P波,说明导管未在近心端,导管异位的可能性极大。本研究心内心电图法特异度达到100%,进一步论证了以上观点。因此,对于置管过程中没有出现P波特征性变化的患者,应首先考虑导管异位,需要调整。本研究利用心内心电图技术定位结合血管超声当场纠正了14例导管异位,明显降低导管头端异位率。而导管头端位于右心房的有2例,该2例导管后撤结束时的P波振幅均未恢复,分别高出体表心电图的P波0.7 mV、1.4 mV,由于经验不足,导致导管留置过深。可见,P波的形态变化程度比预测量长度对导管后撤长度的判定更具有参考意义。

3.3 PICC导管定位的意义 与外周静脉相比,中心静脉具有管径粗、血流量大、血流速度快的优点。当导管头端位于中心静脉时,可使经导管输注入体内的各种液体被快速地稀释运走,从而减轻高浓度、高渗性、高刺激性液体对血管壁的损伤,保护患者静脉,有利于PICC的长期留置。与临床上以往应用的传统的X线胸片定位技术相比,心内心电图技术在对心房入口处导管进行定位方面,其精确度更加理想。实际应用中发现由于血管出现不同程度的的解剖学变异和手术操作等原因导致PICC置管的操作过程中,导管头端没有能够被准确的放置在上腔静脉的位置,在对导管尖端的实际位置进行纠正的相应操作过程中,出现机械性静脉炎、血栓形成、淋巴瘘等并发症的可能性会非常大,上述并发症不仅仅会对疾病的临床治疗效果造成不良影响,甚至还会对广大患者的生命安全造成威胁,这就使得PICC导管尖端定位的准确性显得尤为重要,该技术可以有效的解决上述问题。此外采用心内心电图定位技术置入PICC管可以使操作时间明显缩短,究其原因主要包括以下几点:(1)心内心电图技术引导的PICC定位的操作方法相对简单,安全性、准确性高,可以使不必要的精力和人员浪费现象减少,缩短占用相关机器的时间;(2)可以将PICC准确定位于上腔静脉下1/3处的最佳理想位置,即与患者右心房的距离在2 cm左右的位置;(3)对出现的导管位置错误现象可以进行立即纠正,始终保持整个操作处于无菌状态下,不需要进行重复的穿刺操作[14]。

3.4 心电图监测导管位置的局限性 在没有明确直立的P波的一些心脏病患者,心电定位法的使用受到限制。如房颤患者心房内心电图缺乏特异性P波改变。目前由于心房内心电图在房颤患者中的应用例数少,尚需进一步的观察和探讨。

综上所述,应用心内心电图引导技术,根据心内心电图P波变化确定中心静脉导管放置位置,准确率高,方法简单易行,可以在不增加患者痛苦和经济负担的情况下对导管的放置进行实时监测,随时调整导管位置,使PICC穿刺和导管定位一次性完成,保证患者用药的及时性,同时也减轻了护士的工作量。避免了因调位X线对患者的多次辐射;该方法成本低,节约了医疗资源,节省了患者看病成本。便携式心电图进行PICC头端定位还为患者在家里进行PICC置管提供了可能性。但该方法不适用于有心律失常等心脏疾病的患者。尽管心内心电图定位法有许多优点,但该方法在目前还未广泛使用,一方面可能是由于对该方法的研究尚不够深入,另一方面可能因为置管护士的心电图专业知识还不能满足该方法的需要。

[1]翟美琴,赵砚丽.中心静脉置留管的研究与进展[J].河北医药,2008,30(3):374-376.

[2]James L,Bledme L,Hadaway L C.A retrospective look at tip location and complications of peripherally inserted central catheter lines[J].J Intraven Nurs,1993,16(2):104-109.

[3]Fricke B L,Rucadio J M,Duckworth T,et a1.Placement of peripherally inserted central catheters without fluoroscopy in children:initial catheter tip position[J].Radiology,2005,234(3):887-892.

[4]Racadio J M,Doelhnan D A,Johnson N D.et a1.Pediatric peripherally inserted central catheters:complication rates related to catheter tip loation[J].Pediatrics,2001,107(2):E28.

[5]Kearns PJ,Coleman S,Wehner J H.Complications of long armcatheters:a randomized trial 0f central vs.peripheral tip location[J].J Parenter Enteral Nutr,1996,20(1):20-24.

[6]Frey A M.Pediatric peripherally inserted central catheter program report:a aummary of 4,536 catheter days[J].J Intraven Nurs,1995,18(6):280-291.

[7]Philpot P,Griffiths V.The peripherally inserted central cather[M].杭州:浙江大学出版社,2007:95-98.

[8]John S D,Swischuk L E.Differential diagnosis in pediatric radiology[M].2nd ed.Baltimore:Williams&Wilkins,1995:85-105.

[9]Silverman N H.Pediatric echoeardiography[M].Baltimore:Williams&Wilkins,1993:109-121.

[10]Hausser J.Clinical use of a new cava catheter with an ECG lead over a steel mandarin[J].Anaesthesist,1990,39(4):240.

[11]胡君娥,龚兰.二维及彩色多普勒超声在纠正PICC导管异位中的应用研究[J].护理学报,2008,15(9):68-70.

[12]程文莉,薛玉良.心房内心电图定位中心静脉导管位置的临床应用[J].国际麻醉学与复苏杂志,2006,27(5):277-279.

[13]李建国,杜朝晖,周青,等.心内心电图辅助中心静脉导管定位[J].中国临床营养杂志,2005,13(1):24-28.

[14]刘春兰.PICC在化疗患者中的应用及并发症的防治[J].中国医药指南,2010,8(9):333-334.