主被动训练模式下高性能战机飞行员颈肌强度训练效果观察

陈晓健 夏凌 李交杰 张帆

主被动训练模式下高性能战机飞行员颈肌强度训练效果观察

陈晓健 夏凌 李交杰 张帆

目的 观察主被动训练模式下飞行员颈肌强度训练效果。方法 对60名高性能战机飞行员随机分成主动组和被动组,每组各30例。主动组利用CME-1型飞行员颈肌训练器进行主动训练,被动组利用综合训练器进行被动训练。各组隔日行10次训练后评定效果。结果 参训完成率、颈肌强度增长、颈肌耐力增长以及训练舒适度等方面,主动组均优于被动组。结论 主动训练不仅可明显增强颈肌强度,提高颈肌耐力,且飞行员配合度高,训练安全有效,对飞行员身体鉴定和挖掘飞行潜能有着重要的意义。

主被动训练;飞行员;颈肌强度

随着我军主战机型更新换代,战机向着大载荷、长航程和高机动方向快速发展。在飞机综合性能快速提高的同时,飞行员高载荷和高载荷增长率引起颈部损伤的发生率也呈现上升趋势,特别是在高性能战机飞行员中尤为突出,由此造成的非战斗减员日益引起重视。本研究旨在通过测试我军高性能战机飞行员颈部前、后、左、右侧各肌群强度,观察其在主被动颈肌强度训练模式下的训练效果,并对数据进行统计对比,探讨在飞行员疗养期间有效提高我军飞行员颈肌强度的手段。

1 对象与方法

1.1 对象 被试为2012-06—12来院健康疗养的高性能战斗机飞行员60名,均为男性,年龄26~43岁,飞行总时间为980~2 200 h。平素身体健康,坚持体育锻炼,本次体检鉴定均为飞行合格,训练前无颈部不适。随机分为主动组和被动组,各30例,两组年龄无显著性差异。

1.2 设备

1.2.1 测试和主动训练设备 采用空军航空医学研究所研制的CME-1型飞行员颈肌训练器,可测荷重范围:0~500 N,精确度:±1 N,角度测定范围:±45°。

1.2.2 被动训练设备 采用制式配发的舒华SH-4105型五人站综合训练器颈肌训练部分。

1.3 方法

1.3.1 颈肌测试方法 测试对象端坐在颈肌训练器的训练座椅上,调节座椅高度,使第7颈椎棘突对准角位传感器中心,头部处于0°中立位,固定环固定头部,双小腿悬空,避免下肢用力影响测试结果。测试开始,嘱测试对象按规定的方向尽量用力等长测试10 s,间歇休息10 s,共测试10次。休息10 min后进行下一个方向的测试,直至四个方向测试结束。记录每个测试对象各肌群10次测试的最大肌力(peak neck muscle strength,PNMS)及10次最大肌力的均值(mean neckmuscle strength,MNMS),各组训练周期前后均测试一次。记录每次前、后、左、右肌群的峰值肌力均值、峰值总冲量均值并进行自身前后比较。

1.3.2 被动训练方法 训练方法按《苏二七飞行人员专项体能训练教材(2001)》相关颈肌训练方法实施。参训者取坐位,调整滑轮高度到眼水平。固定头套后分别做颈后拉、左侧屈、右侧屈的练习。训练共3周,颈后拉的初始重量为13 kg,左、右侧屈的初始重量为8 kg,每周二、四、六上午训练。每次每个方位练习3组,每组8~12次,组间休息30~180 s。颈后拉的重量每周增加1 kg,左、右侧屈的重量每周增加0.5 kg。嘱飞行员训练时用力均匀、动作缓慢,全过程肌肉收缩和复位用力,使颈部的斜方肌、骶棘肌和胸锁乳突肌得到充分锻炼;训练遵循循序渐进的原则,防止运动损伤,运动前充分做好颈部肌肉、韧带的准备活动;训练后做好放松、整理和按摩活动。

1.3.3 主动训练方法 采用CME-1型颈肌训练器进行为期3周共9次颈肌训练。3次/周,分别在周一、三、五上午进行,每周三即第2、5和8次进行可变阻力和可变速度训练模式(CVR)训练,其余均为等长训练模式。训练前进行5~10 min的颈部放松热身运动。等长训练时前、后、左、右各肌群强度测试均在正中位,最大等长训练10 s/次,间歇休息10 s,共12次。进行CVR模式训练时,前屈30°后伸15°和左右侧屈均为30°,各16次,各方向训练间歇休息3 min。第1次目标负荷设为300 N,其余每次以前一次相同训练模式的平均最大肌力为目标负荷。

1.5 观察指标 不同训练模式下飞行员参训完成率;不同训练模式下飞行员颈肌强度增长比较;不同训练模式下颈肌耐力增长比较;不同训练模式下飞行员训练舒适度比较。

2 结果

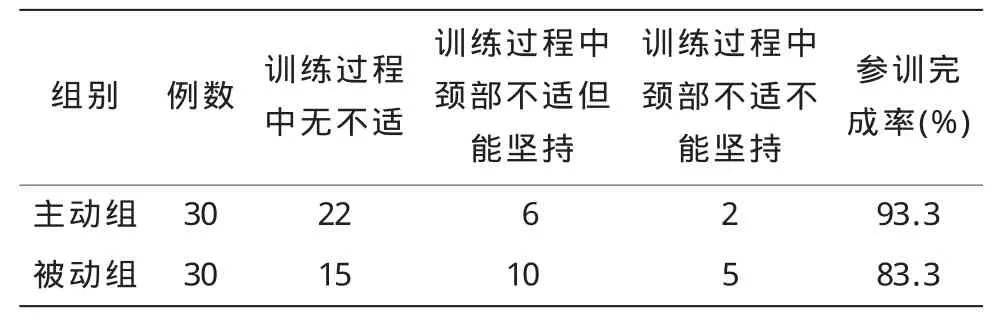

2.1 飞行员参训完成率的比较 主动组2名飞行员因颈部不适退出训练,经休息1 d后不适缓解,未出现训练伤,参训完成率为93.3%;与此相比,被动训练组有5名飞行员因颈部不适退出训练,且有2名因颈肌用力过度拉伤造成训练伤予以理疗,参训完成率为83.3%。主动组在参训完成率方面明显优于被动组(表1)。

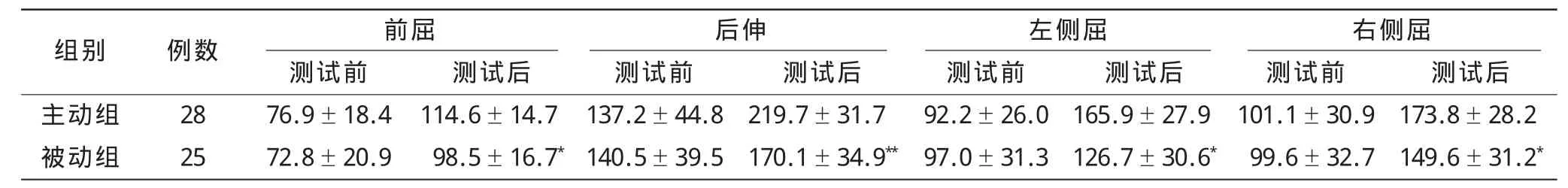

2.2 飞行员颈肌强度增长比较 颈肌强度以测试中各方位10次中的最大肌力均值±标准差(±s)进行统计。平均最大肌力是飞行员在颈肌测试中每次用力肌肉收缩的最大值的总和除以训练次数所得到的平均值,可直观、简易地反映整个训练过程颈部肌肉收缩的用力情况,是颈肌强度的代表性指标。主动组在训练后各方向肌力增长高于被动组,其差异有统计学意义,以后伸方向肌力增长更为明显(表2)。

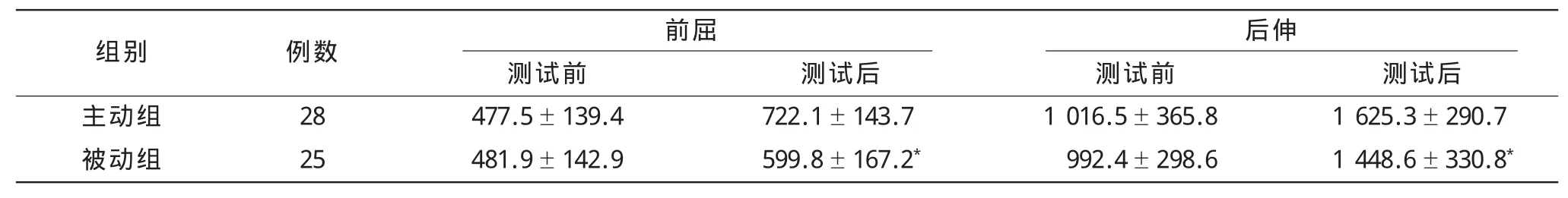

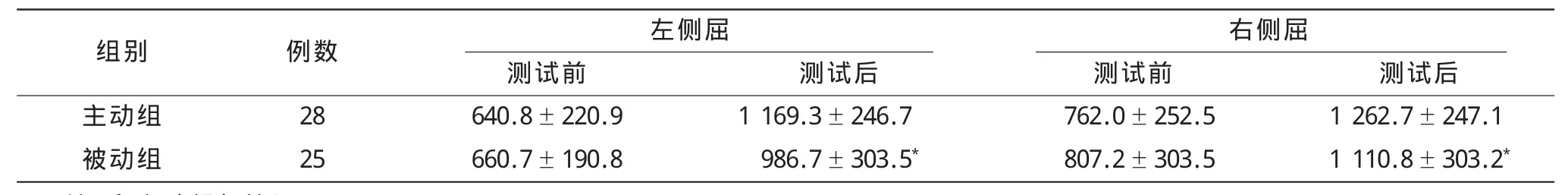

2.3 飞行员颈肌耐力增长比较 颈肌耐力以各方位10次测试中每次最大冲量均值±标准差(±s)表示,平均10 s最大冲量是在训练过程中,选用受训飞行员肌力最大的一次数值与肌力的作用时间乘积,是描述力的时间累积效应的物理量,冲量是过程量,与时间相对应,其数值的高低主要反映飞行员颈肌耐力水平。虽然飞行员在进行颈肌主被动训练后均提高了平均10 s最大冲量,但主动训练在提高程度方面优于被动训练,其差异有统计学意义(表3)。另外,前区肌群耐力明显低于其他肌群,这可能和前屈肌群肌肉数量较其他方向肌群少有关。

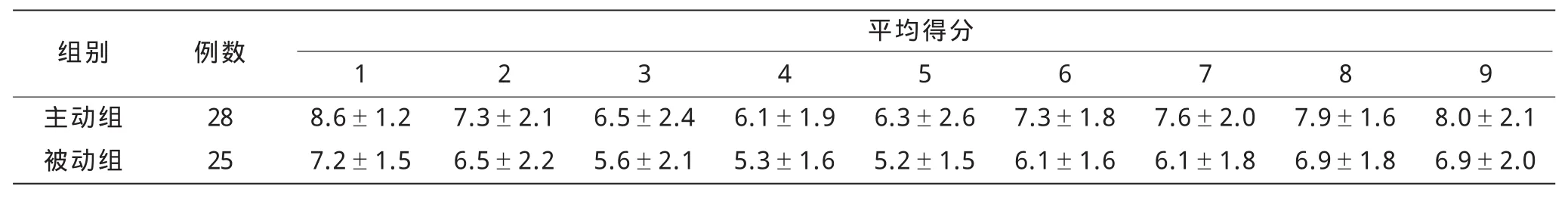

2.4 训练舒适度比较 训练舒适度是指飞行员在每次训练结束5 min后对训练过程中的主观舒适度进行评定。规定将颈部疼痛、不能忍受评为1分,将颈部舒服、非常放松评为10分,取其每组算术平均值。得分越高代表群体对训练的适应性越好。无论主动还是被动颈肌训练,飞行员对其舒适度评价都呈“浅碟型”分布,但全过程中,主动组的得分均高于被动组,其训练舒适度及对训练的认可明显高于被动组(表4)。

表1 高性能战机飞行员颈肌训练参训情况比较(n)

表2 高性能战机飞行员各方向的平均最大肌力均值比较

表3 高性能战机飞行员各方向的平均10 s最大冲量

续表3 高性能战机飞行员各方向的平均10 s最大冲量

表4 高性能战机飞行员训练后舒适得分观察

3 分析

随着我军新军事变革不断深入,飞行训练向实战化不断靠近,飞行员长期暴露于高G值和高G增长率的环境中,然而人体颈椎的解剖学特点和颈部肌肉相对薄弱,导致颈部容易发生急慢性损伤和退行性病变。加之受制于战机人-机界面的局限,飞行员在做空战动作及对地攻击时,需要不时地扭头扫视仪表和地面标志物,使颈部肌肉承受载荷增加[1]。加之舰载机已装备部队,在起飞和着陆时头颈部缺少束缚,故飞行员在X轴(前后轴)方向上所受载荷远高于平时,故极易造成颈部急慢性损伤。刘红巾等[2]对2003—2008年空军总医院180例战斗机住院飞行员飞行不合格的疾病资料进行分析,结果显示颈腰椎病是停飞的重要原因。

目前各国军事机构对飞行员颈肌损伤的预防和治疗进行了深入研究。目前解决方法无非4种:减轻头部负荷、优化界面设计、加装支持装置、颈肌强度训练。Coakwell[3]综述了生物医学、工效学、矫形外科学、神经病学、康复医学、航空航天医学等领域的文献,认为增加的中轴压缩力和独特的生物力学的联合作用造成了高性能战机飞行员的颈部损伤,综合措施的应用可以减少颈部损伤,尤其是特定的加强的颈部肌肉训练。美国、芬兰、瑞士、澳大利亚等国家的飞行员都很重视颈部肌肉的强度训练[4-6],Burnett运用两种不同的方法进行了10周的颈肌强度训练,结果显示,较好的一组前屈、后伸、左右侧屈肌群等长肌力分别提高了64.4%、62.9%、53.3%、49.1%[7]。

我军同样非常重视高性能战斗机飞行员的颈肌训练,很多学者在此方面进行研究。当前颈肌强度训练方法主要集中在两个领域:飞行员主动训练和器械被动训练。被动训练指的是受试者用力抵抗外界所施加的力量从而锻炼肌肉强度。此种颈肌训练由于其设备简单而广为应用,我军曾将此种训练列入飞行员体能训练大纲,其训练设备也被列装。武汉东湖疗养院的高永喜等[8]应用自制的NMT-1型颈肌训练器对飞行员进行被动颈肌训练,取得了较好的效果。此种训练属于等张模式,阻力由砝码提供,阻力大小能精准控制,但这种模式很难根据飞行员个体差异进行个体化调整,飞行员只是根据既往经验被动地接受训练,训练强度难以实时调整,同时也存在安全隐患。主动训练是指受试者自主发力使训练器械产生位移或使力感受器承受相应的压强,在国内颈肌训练领域尚无报道。本文使用的CME-1型飞行员颈肌训练器首次将等长训练、可变阻力和可变速度肌力训练的原理和生物反馈技术应用于飞行员颈肌训练,采用传感技术、计算机数据处理和记录、视觉反馈和声反馈技术,提高颈肌训练的兴趣,加速颈肌强度训练的效果,是用来主动训练和测试颈肌强度的专用设备[9]。本研究观察主动训练和被动训练这两种不同的训练模式的训练效果,从高性能战机飞行员颈肌强度、颈肌耐力颈肌训练伤的发病情况以及训练舒适度这四个角度进行综合比较分析。结果显示,无论是在提高飞行员颈肌强度和颈肌耐力方面,还是在降低颈肌训练伤发病率及提高训练舒适度角度,利用CME-1型飞行员颈肌训练器进行主动颈肌训练效果远远高于利用综合训练器进行的被动训练。主动训练不仅可明显增强颈肌强度,提高颈肌耐力,且飞行员配合度高,训练安全有效,对飞行员身体鉴定和挖掘飞行潜能有着重要的意义,建议在作为飞行员疗养期间的医学鉴定训练项目加以推广。

[1]成海平,柳松杨,俞梦孙.颈肌强度训练对预防加速度致飞行员颈部损伤的作用[J].中国临床康复,2005,9(12):204.

[2]刘红巾,徐先荣,程军,等.2003—2008年歼击机飞行员飞行不合格疾病谱分析[J].中华航空航天医学杂志,2009,20(3):173.

[3]Coakwell MR,Bloswick D,Moser R.High-risk head and neck movements at high G and interventions to reduce associated neck injury[J].Aviat Space Environ Med,2004,75(1):68.

[4]Ang B,Linder J,Harms-Ringdahl K.Neck strength and myoelectric fatigue in fighter and helicopter pilots with a history of neck pain[J].Aviat Space Environ Med,2005,76(4):375.

[5]Netto KJ,Burmett AF.Neck muscle activation and head postures in common high performance aerial combat maneuvers[J].Aviat Space and Environ Med,2006,77(10):1049.

[6]Netto KJ,Burnett AF,Coleman JL.Neck eaercise compared to muscle activation during aerial combat maneuvers[J].Aviat Space Environ Med,2007,78(5):478.

[7]Burnett AF,Naumann FL,Price RS,et al.A comparison of training methods to increase neck muscle strength[J].Work,2005,25(3):205-210.

[8]高永喜,熊万喜,孟宪勇,等.NMT-1型颈肌训练器的设计与研究[J].民航医学,2006,16(2):11.

[9]成海平,王致洁,柳松阳,等.NSE-1飞行员颈肌训练器的研制及其应用[J].生物医学工程学杂志,2011,28(2):387-389.

1005-619X(2015)08-0818-04

10.13517/j.cnki.ccm.2015.08.014

310007空军杭州航空医学鉴定训练中心

book=821,ebook=311

2014-12-15)