面孔熟悉度对面孔性别与表情相互作用的调节*

吴彬星 张智君 孙雨生

(浙江大学心理与行为科学系,杭州 310028)

1 引言

面孔携带诸如身份、表情和性别等蕴含重要的进化及社会交往意义的信息,一直都是研究者关注的重点。随着研究的深入,有研究者陆续发现,在面孔认知中,加工男性面孔和女性面孔的神经机制是不同甚至分离的(Jaquet &Rhodes,2008;Little,DeBruine,&Jones,2005),同时,越来越多的研究也发现,面孔性别与表情存在一定的相互影响。因此,无论是面孔知觉还是表情知觉,面孔性别与表情关系的研究均非常重要。

早期具有重要影响的面孔加工模型,有些忽略了具有重要社会意义的面孔性别的加工,更勿论探讨面孔性别与表情之间的相互关系(如 Bruce &Young,1986)。而 Haxby,Hoffman 和 Gobbini (2000)的分布式神经模型(distributed human neural system for face perception)探讨了面孔性别与表情的关系,认为两者的加工是独立的,但这一论断却与越来越多的证据相悖(如:Aguado,García-Gutierrez,&Serrano-Pedraza,2009;Atkinson,Tipples,Burt,&Young,2005)。因此,面孔性别与表情关系的研究,既可以澄清面孔性别与表情之间相互作用,也有利于进一步探索面孔知觉的特点和机制,进而建立更为完善的面孔知觉模型或理论。

与此同时,不论是来自认知研究的证据(Johnston &Edmonds,2009),还是神经成像方面的研究证据(Natu &O’Toole,2011),均表明熟悉面孔与陌生面孔具有不同的加工机制。面孔的熟悉度不仅能够影响面孔性别的加工,也能够影响表情的加工。而当前关于面孔性别与表情相互关系的研究,却往往忽略面孔熟悉度可能存在的重要影响。因此,关于面孔熟悉度对面孔性别与表情相互作用的影响的研究,能够帮助探讨面孔性别与表情相互关系。

1.1 面孔性别与表情分离加工的理论和证据

早期的理论模型及相关研究提出,面孔性别与表情的加工是分离的。在Bruce和Young (1986)的面孔识别功能模型中,面孔识别过程被分为面孔身份识别和面孔分类信息识别两个独立的过程,后者包括表情、面部语言、性别和年龄等。遗憾的是,Bruce和Young并没有对性别等信息进行详细解释。Haxby等人(2000)的分布式神经模型则将面孔信息分为可变维度(variant)与不变维度(invariant)两类,认为它们是独立的,即面孔性别和表情独立加工。

基于Garner选择性注意范式(Garner’s selective attention paradigm),Le Gal和 Bruce (2002)考察了面孔性别和表情的相互关系。Garner选择性注意范式的核心思想是:若个体能选择性地注意并加工目标维度而不受无关维度的影响,则目标维度的加工独立于无关维度(Garner,1976)。如以面孔性别是否影响表情的加工为例,表情为目标维度,面孔性别为无关维度,则Garner范式包含:(1)控制组(control),无关维度(面孔性别)不变,均为男性(或女性)的生气、高兴面孔,要求被试对目标维度(面孔表情)进行快速分类(任务);(2)正交组(orthogonal),无关维度(面孔性别)变化,既有男性也有女性的生气、高兴面孔,要求被试对目标维度(面孔表情)进行快速分类(任务)。Garner (1976)提出:若控制组与正交组的反应时差异不显著,则可认为无关维度不影响目标维度的加工;若正交组显著大于控制组,则认为无关维度影响目标维度的加工。

Le Gal和Bruce (2002)发现,在面孔性别和表情分类任务中,正交组与控制组之间均无显著差异,由此认为面孔性别与表情是独立加工的。此外,Nijboer和 Jellema (2012)报告了一例脑损伤患者,其大脑右半球受损,负性表情识别能力出现严重障碍,但性别识别能力保持完好,这也为面孔性别与表情独立加工提供了认知神经领域的证据。

1.2 面孔性别与表情相互影响的证据

但是,Haxby等人(2000)的理论也提出,面孔不变维度和可变维度的分离或许并不是绝对的,两者可能存在相互影响。

已有证据表明,面孔性别可影响表情加工的准确率(Becker,Kenrick,Neuberg,Blackwell,&Smith,2007;Thayer &Johnsen,2000)和速率(Becker et al.,2007;Hugenberg &Sczesny,2006)。此外,基于面孔适应范式的研究也表明,面孔性别影响对表情的加工(Bestelmeyer,Jones,DeBruine,Little,&Welling,2010)。在认知神经研究领域,Armony和 Sergerie(2007)发现,女性被试的左侧杏仁核对于已记住的女性恐惧面孔有更大的激活,而男性被试的右侧杏仁核对已记住的男性恐惧面孔有更大的激活,被试性别和面孔性别调节了恐惧表情引起的杏仁核激活水平。上述研究均表明,面孔性别能够影响表情的加工。

也有研究证据显示,表情可影响面孔性别的加工。个体更易将携带生气表情的中性(无性别)面孔判断为男性(Hess,Adams,Grammer,&Kleck,2009)。Van Dillen,Lakens和 van den Bos (2011)发现,被试判断生气面孔的性别的速率慢于判断高兴和无表情的面孔的性别。

还有研究表明,面孔性别与表情可同时产生影响,并存在交互作用。Pixton (2011)发现,被试对高兴表情的辨别力(d’

)大于生气表情,对男性面孔的辨别力大于女性面孔。同时,他们还发现,两者还存在交互作用,即:对生气男性面孔的辨别力显著大于生气女性面孔,而对高兴男性面孔和高兴女性面孔的辨别力没有显著差异。Valdés-Conroy,Aguado,Fernández-Cahill,Romero-Ferreiro 和 Diéguez-Risco(2014)的一项ERP研究发现,面孔性别与表情的交互作用最早体现在 N170成分上,不同面孔性别与表情的组合(如高兴女性面孔、生气男性面孔)所诱发的ERP成分存在差异。一些采用了 Garner范式的研究也得到与 Le Gal和Bruce (2002)不同的结果。例如,Atkinson等人(2005)使用Garner范式和Simon范式考察了面孔性别与表情的相互影响;Karnadewi和Lipp (2011)在研究面孔不变维度(性别、年龄、种族)与可变维度(表情)之间的相互作用时,也采用Garner范式。两个研究均显示,面孔性别影响表情的加工,而表情不影响面孔性别的加工,即两者存在单向的作用。Aguado等人(2009)采用了同样的范式,也发现面孔性别和表情的加工是不独立的。不过,他们的研究显示,两者的作用是双向的,即面孔性别和表情相互影响。

1.3 面孔熟悉度对面孔性别与表情相互关系的影响

总体来说,当前有更多的证据支持面孔性别与表情存在相互作用,但这一作用是否是双向的,则没有一致的结论。分析前述几项采用Garner范式的研究,我们发现:Aguado等人(2009)所采用的面孔图片中,模特的身份均不相同,且每张面孔刺激仅呈现一次,而 Atkinson等人(2005)与 Karnadewi和Lipp (2011)采用的面孔图片中,每位模特有两种表情,其身份在实验中是重复的,且每张面孔刺激重复呈现多次。面孔身份重复和面孔图片多次呈现均能增加面孔的熟悉度,而面孔熟悉度可能存在一定的效应。

以往的研究显示,陌生面孔与熟悉面孔的表征和加工不同。首先陌生面孔与熟悉面孔具有不同的神经加工机制(Natu &O’Toole,2011)。个体在加工陌生面孔时,杏仁核有特异性的激活,并且随着陌生面孔的多次呈现,杏仁核的激活逐渐减弱(Dubois et al.,1999;Kosaka et al.,2003;Schwartz et al.,2003)。此外,陌生面孔与熟悉面孔还在广泛的脑区上存在差异,包括楔前叶(precuneus)、后扣带回和梭状回,以及与情绪加工有关的脑岛、前扣带回、眶额皮层、颞叶和额叶等(Guerra et al.,2013;Natu&O’Toole,2011)。两者的加工在时程上也有差异(Sun,Chan,&Lee,2012)。同时,面孔失认症也提供了相关的证据(Johnston &Edmonds,2009)。

而面孔熟悉度与面孔性别的加工有重要关系。有研究发现,被试能更快地说出熟悉面孔的性别(Edmonds,Johnston,&Clutterbuck,2013;Rossion,2002)。面孔性别的类别知觉(categorical perception)的研究也提供了相关证据。所谓类别知觉,即当刺激强度连续变化时,个体却能以离散的类别形式来知觉。如彩虹,虽然颜色是连续变化的,但我们将其知觉为7个离散的颜色(Freeman,Rule,Adams,&Ambady,2010)。有研究者在面孔性别上也发现了这种类别知觉的现象(Campanella,Chrysochoos,&Bruyer,2001),但这种面孔性别的类别知觉效应仅在熟悉面孔上才产生,对于陌生面孔,则没有出现该效应(Armann &Bülthoff,2012;Bülthoff &Newell,2004)。

面孔熟悉度也与表情的加工也存在密切关系。个体对熟悉面孔表情的识别比陌生面孔表情的识别更高效(Ganel &Goshen-Gottstein,2004),因为在熟悉面孔表征的过程中,保留了一些典型表情的信息(Kaufmann &Schweinberger,2004)。此外,如上所述,陌生面孔能够激活杏仁核等情绪加工相关的脑区(Dubois et al,1999;Kosaka et al.,2003;Schwartz et al.,2003),而杏仁核-前额叶回路在情绪表情的加工中也具有重要作用(Whalen et al.,2013)。因此,陌生面孔的加工与情绪表情的加工存在密切关系,两者均能激活杏仁核等重要脑区。

基于上述研究证据,我们认为,面孔性别与表情之间的关系并不是单纯的单向或双向影响,可能受到面孔熟悉度的调节。因此,本研究采用Garner范式,考察面孔熟悉度对于面孔性别与表情相互作用的调节作用。我们假设两者确实存在相互作用,只不过这种相互作用受面孔熟悉度的调节。分析前述的研究,发现两个重要因素:(1)面孔身份的重复,(2)面孔刺激的重复,均可能影响面孔的熟悉度。因此,本研究通过四项实验对这两个因素进行考察。在实验 1,刺激均为陌生面孔,面孔的身份不重复,且面孔刺激在 Garner范式的控制组和正交组均仅呈现一次,此时面孔熟悉度较低;在实验 2,刺激仍为陌生面孔,但面孔刺激的身份存在重复外,其余同实验1,面孔熟悉度中等;在实验3,面孔刺激同实验 1,均为陌生面孔且身份不重复,但刺激在控制组和正交组重复呈现多次,面孔熟悉度较高。实验 4直接操作面孔熟悉度,让被试学习面孔,增加对面孔的熟悉度,然后重复实验 1。通过对比实验 1和实验2,可探究面孔身份重复对面孔性别与表情相互关系的影响,通过对比实验 1和实验 3,可探究面孔刺激反复多次呈现对面孔性别与表情相互关系的影响。通过实验 4,直接验证面孔熟悉度的增加对面孔性别与表情相互关系的影响。

2 实验1 陌生面孔条件下面孔性别与表情的相互关系

使用 16张身份不重复的面孔刺激,探究陌生面孔条件下面孔性别与表情的相互关系。

2.1 方法

2.1.1 被试

74名在校大学生,视力或矫正视力正常,均为右利手。其中,2人因性别任务错误率高(M

=10.9%)而被剔除。最终,36人(18男)完成表情判断任务,平均年龄为20.64岁(18~25岁);36人(18男)完成性别判断任务,平均年龄为21.70岁(19~26岁)。实验结束后,被试可获得一定的报酬或学分。2.1.2 实验装置和材料

实验装置为Pentium PC Ⅳ电脑,Dell 17英寸纯平显示器,分辨率为1024×768,刷新率为85 Hz。实验在暗室环境下进行,屏幕背景为白色。

本研究所用面孔刺激均来自中科院计算技术研究所的CAS-PEAL人脸库(Gao et al.,2008)。实验1选用了16位模特的面孔图片,面孔身份不重复,其中生气女性面孔4张,生气男性面孔4张,高兴女性面孔4张,高兴男性面孔4张。图片经Photoshop处理,去除发型等信息,裁剪为 150×200像素大小。根据预实验(让32名被试判断面孔的表情,并对表情的强度做出 7点量表的评分)的结果,生气面孔的平均表情强度与高兴面孔的平均表情强度差异不显著,t

(14)=0.13,p >

0.05。实验刺激示例如图1所示(因CAS-PEAL只允许展示面孔编号小于100且贴有“R1”标签的面孔,故此处仅列举个别面孔图片)。被试眼睛距离屏幕中心约60 cm,图片大小为 3.73°× 4.97°视角。实验程序的编写和刺激的呈现均采用 E-Prime 2.0。

图1 实验1面孔刺激示例(模特身份不同)

2.1.3 实验设计和程序

实验 1包括两项任务,表情判断任务(简称表情任务)和面孔性别判断任务(简称性别任务),分别由两组被试完成。在表情和性别任务中,均采用2(组别:控制组,正交组)×2(表情:生气,高兴)×2(面孔性别:女性,男性)的三因素被试内设计。

具体设计采用 Garner范式。以表情任务为例,共设立了两个组:(1)控制组,无关维度(面孔性别)不变,均为男性(或女性)的生气、高兴面孔,要求被试对表情进行快速分类;(2)正交组,无关维度(面孔性别)变化,既有男性也有女性的生气、高兴面孔,要求被试对面孔表情进行快速分类。具体地说,在控制组中,将 16张面孔刺激分为男性面孔刺激组(4生气男性/4高兴男性)和女性面孔刺激组(4生气女性/4高兴女性);在正交组中,将男女面孔混合在一起,包含所有面孔刺激(4生气男性/4高兴男性/4生气女性/4高兴女性)。16张面孔刺激分别在控制组和正交组中呈现一次,每位被试均需完成控制组和正交组。

性别任务与此类似,但其控制组分为生气面孔刺激组(4生气女性/4生气男性)和高兴面孔刺激组(4高兴女性/4高兴男性),见图2A。

实验过程包括练习和正式实验。练习阶段所使用图片与正式实验不同,共24个试次,其中前8个试次有反应正确与否的反馈,后16个试次无反馈。正式实验共32个试次,控制组和正交组各16个试次。控制组和正交组的呈现顺序随机,控制组内男性组与女性组(或生气组与高兴组)的呈现顺序也随机,组别顺序在被试间平衡。

在每个试次中,先呈现注视点500 ms,然后呈现面孔刺激,面孔刺激最多呈现2 s (图2B),要求被试判断表情(或面孔性别),用按键进行反应,按键在被试间平衡。实验过程中不同组别之间有7~15 s短暂间隔。整个实验持续约3~5 min。

图2 实验1整体流程图与单个试次流程图(正式实验无反馈)

2.2 结果与讨论

表情任务的正确率为98.0% (SD

=2.4%),性别任务的正确率为96.0% (SD

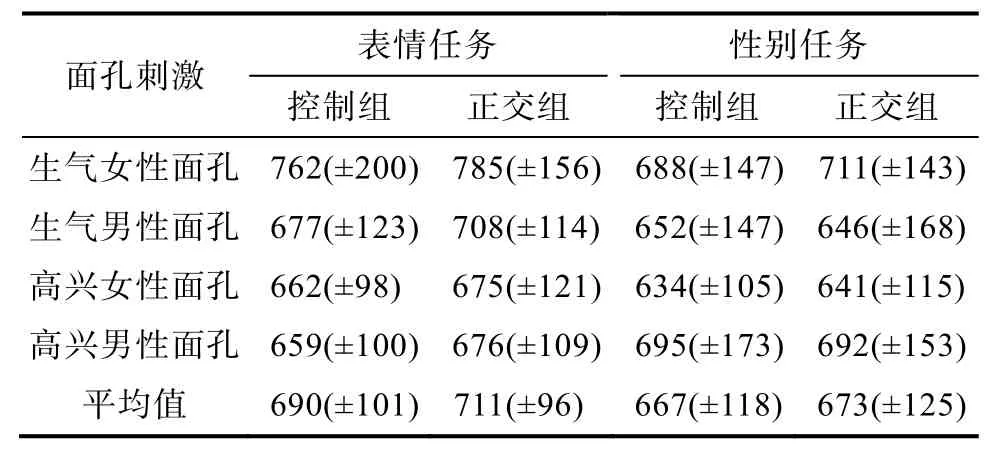

=3.3%)。参照相关研究(Aguado et al.,2009;Garner,1976;Le Gal &Bruce,2002)的分析方法,仅分析反应时数据(表1)。

表1 实验1表情任务与面孔性别任务反应时(ms)

2.3 结论

当刺激为 16张身份均不相同的陌生面孔时,表情任务中无 Garner效应,面孔性别不影响表情的加工;而性别任务中有Garner效应,表情影响面孔性别的加工。

3 实验2 中等熟悉度条件下面孔性别与表情的相互关系

使用8名模特的16张面孔刺激,考察面孔身份有重复的条件下面孔性别与表情的相互关系。

3.1 方法

3.1.1 被试

76名在校大学生,视力或矫正视力正常,均为右利手,没有参加过实验1。其中,2人因表情任务错误率高(M

=15.6%)、2人因性别任务错误率高(M

=17.2%)而被剔除。最终,36人(18男)完成表情判断任务,平均年龄为21.24岁(18~26岁);36人(18男)完成性别判断任务,平均年龄为 20.81岁(18~26岁)。实验结束后,被试可获得一定的报酬或学分。3.1.2 实验装置和材料

实验环境、装置、刺激处理方法以及刺激呈现方式均同实验1。但是,实验2选用了8名模特(男女各半)生气和高兴两种表情的面孔图片,共 16张面孔刺激,即模特的身份在两种表情下是重复的。生气面孔的平均表情强度与高兴面孔的平均表情强度差异不显著(t

(14)=−

0.33,p >

0.05)。3.1.3 实验设计和程序

除面孔刺激与实验1不同外,实验2的其他设计和流程均与实验1相同。整个实验持续约3~5 min。

3.2 结果与讨论

表情任务的正确率为97.6% (SD

=2.5%),面孔性别任务的正确率为96.6% (SD

=3.1%)。与实验1相同,仅对反应时数据进行分析(表2)。

表2 实验2表情任务与面孔性别任务反应时(ms)

3.3 结论

当 16张陌生面孔的身份有重复时,面孔性别与表情相互影响对方的加工。

4 实验3 熟悉面孔条件下面孔性别与表情的相互关系

使用16个身份不同的面孔刺激,多次呈现,考察面孔熟悉度高对面孔性别与表情相互关系的影响。

4.1 方法

4.1.1 被试

49名在校大学生,视力或矫正视力正常,均为右利手,没有参加过前面的实验。其中,1人因性别任务错误率高(M

=12.1%)而被剔除。最终,24人(12男)完成表情判断任务,平均年龄为22.19岁(19~26岁);24人(12男)完成性别判断任务,平均年龄为22.05岁(19~25岁)。实验结束后,被试可获得一定的报酬或学分。4.1.2 实验装置和材料

实验3的实验环境、装置、刺激以及刺激呈现方式均同实验1。

4.1.3 实验设计和程序

在实验 3中,为进一步提高面孔熟悉程度,练习阶段所使用的面孔刺激同正式实验,每张面孔刺激呈现一次。正式实验中,每个面孔刺激在控制组和正交组中分别呈现8次。以表情任务为例,控制组的女性组(4女性生气/4女性高兴)和男性组(4男性生气/4男性高兴),分别在两个block中进行。在每个block中,每张面孔刺激呈现8次,每个block有64个试次,即控制组共128个试次。正交组包括所有的16张面孔刺激(4女性生气/4女性高兴4/男性生气/4男性高兴),每张面孔刺激同样呈现 8次,共128个试次,平均分为两个block,每个block也有64个试次。整个实验共4个block,顺序随机,并在被试间进行平衡。每个block之间有1分钟的休息时间,整个实验持续 15~18 min。性别任务组别的设置与此类似。

4.2 结果与讨论

表情任务的正确率为97.1% (SD

=1.8%),面孔性别任务的正确率为96.5% (SD

=2.2%)。与前面一样,仅对反应时数据进行分析(表3)。

表3 实验3表情任务与面孔性别任务反应时(ms)

4.3 结论

当 16张身份不重复的陌生面孔重复呈现多次时,面孔性别与表情相互影响对方的加工。

5 实验4 面孔学习条件下面孔性别与表情的相互关系

实验2与实验3的结果显示,面孔熟悉度能够调节面孔性别与表情的相互关系。在实验4中,让被试反复学习面孔,增加对面孔的熟悉度,以进一步(直接)验证面孔熟悉度的调节作用。

5.1 方法

5.1.1 被试

52名在校大学生,视力或矫正视力正常,均为右利手,没有参加过前述的实验。其中,1人因性别任务错误率高(M

=9.4%)而被剔除,3人未能完成面孔学习阶段的测试。最终,24人(12男)完成面孔表情判断任务,平均年龄为22.6岁(17~25岁);24人(12男)完成面孔性别判断任务,平均年龄为20.9岁(18~25岁)。实验结束后,被试可获得一定的报酬或学分。5.1.2 实验装置和材料

实验4的环境、装置、正式实验的刺激及其呈现方式均同实验1。

在实验4中,刺激材料增加了实验1中使用的16位模特的中性表情面孔(作为目标面孔)和 16位其他模特的中性表情面孔(作为噪音面孔),用于面孔学习和测试。

5.1.3 实验设计和程序

实验4由面孔学习和表情(或性别)任务两阶段构成。

在面孔学习阶段,被试需要学习 16张目标面孔。在学习每张面孔时,首先呈现注视点 500 ms,之后呈现目标面孔 5 s,让被试学习并记忆这张面孔,然后是300 ms的空屏。学习完16张目标面孔后,进入再认测试。在再认测试中,加入16张噪音面孔,同样呈现注视点500 ms,然后呈现面孔刺激,让被试判断该面孔是否学习过,并按键反应,面孔刺激最多呈现 5 s。如果被试在再认测试阶段的正确率达到 90%以上,则认为这一轮的“学习-测试”合格。“学习-测试”重复进行,直至再认测试的正确率达到 3次合格为止,然后进入表情(或面孔性别)任务阶段(见图3),表情(或性别)任务与实验1相同。

为使被试尽快熟悉目标面孔,在“学习–测试”开始之前,让被试观看16张目标面孔,每张面孔呈现5 s。随后才进入“学习–测试”。

图3 实验4 学习阶段流程图

5.2 结果与讨论

表情任务的正确率为97.5% (SD

=2.9%),面孔性别任务的正确率为96.7% (SD

=2.3%),与前面的实验一样,仅对反应时数据进行分析(表4)。

表4 实验4表情任务与面孔性别任务反应时(ms)

5.3 结论

对 16张身份不重复的陌生面孔进行多次重复学习后,面孔性别与表情相互影响对方的加工。

6 总讨论

6.1 面孔熟悉度对面孔性别与表情相互作用的调节

目前,面孔性别与表情关系的争论主要集中在两者的相互影响是双向还是单向的。导致这种争议性结果的一个可能原因,是忽略了面孔熟悉度在面孔性别与表情的加工中的作用。本研究通过陌生面孔(实验1)、面孔身份的重复(实验2)和面孔刺激的多次重复(实验 3)来控制面孔熟悉度,以考察Garner范式下面孔熟悉度对面孔性别与表情关系的调节作用。而实验4则是让被试学习面孔,提高被试对面孔的熟悉度,进而直接验证面孔熟悉度的调节作用。

在实验1中,16张身份不重复的陌生面孔刺激(面孔熟悉度低)只在控制组和正交组中分别呈现一次,结果发现,表情影响面孔性别的加工,而面孔性别不影响表情的加工。与实验 1不同,在实验 2条件下,每名模特有两个表情,即存在面孔身份的重复,面孔熟悉度中等,结果在表情任务中,Garner效应边缘显著,且表情与面孔性别的交互效应显著,面孔性别影响表情的加工,而在性别任务中,虽然Garner效应不显著,但表情与面孔性别的交互效应显著,这一效应提示:表情其实也影响了面孔性别的加工,只不过没有在 Garner效应上体现出来而已。因此,在实验 2条件下,表情与面孔性别的影响是双向的。对比实验 1与实验2,两个实验唯一不同的是,实验1中的面孔刺激身份各不相同,不存在重复,而实验 2中使用的每一位模特有两种表情,即面孔身份的存在重复。综合两个实验的结果,可以认为面孔身份的重复在一定程度上调节了面孔性别与表情的关系。

实验 3采用了与实验 1相同的面孔刺激(陌生面孔,且身份不重复),但每张面孔刺激在控制组和正交组中均呈现八次(面孔熟悉度高)。结果发现,在表情任务中,Garner效应显著,面孔性别影响表情的加工,而在性别任务中,虽然Garner效应不显著,但表情的主效应以及表情与面孔性别的交互效应显著。因此,同样可认为,在实验 3条件下,表情与面孔性别的影响也是双向的。综合实验1和实验3的结果,我们认为面孔刺激的重复呈现也调节了面孔性别与表情的关系。

在实验2和实验3中,不论是面孔身份的重复或是面孔刺激的重复呈现,均能增加面孔的熟悉度。综合它们的结论,我们认为面孔熟悉度对面孔性别与表情的相互关系具有调节作用。为进一步验证这一结论,在实验 4中,我们直接操作面孔的熟悉度,首先让被试学习面孔,然后进行与实验 1相同的实验。结果与实验 2、实验 3类似,在表情任务中,Garner效应显著,即面孔性别影响表情的判断,而在性别任务中,虽然无 Garner效应,但表情的主效应以及表情与面孔性别的交互效应显著,表明表情对面孔性别的加工存在影响。

在以往的研究中,如 Aguado等人(2009)、Atkinson等人(2005)以及Karnadewi和Lipp (2011)均使用了 Garner范式来探究面孔性别与表情的相互作用,但他们的结论并不一致:Aguado等人(2009)的结果支持面孔性别与表情相互影响;而Atkinson 等人(2005)与 Karnadewi和 Lipp (2011)则认为仅面孔性别单向影响表情的加工。

Aguado等人(2009)采用的面孔刺激均为陌生面孔,且身份不重复,每张面孔刺激仅呈现一次。同时,研究者仅设立了Garner范式的正交组,没有通过控制组数据与正交组数据的对比来检验Garner效应,而是通过表情任务和性别任务中表情与面孔性别的交互效应,得出了两者双向影响的结论。本研究的实验1与其相似,但不同的是,本研究采用了完整的Garner范式,包含控制组和正交组。

Atkinson等人(2005)与Karnadewi和 Lipp (2011)采用了完整的 Garner范式,但在他们所使用的面孔图片中,每位模特有两种表情,其身份在实验中是重复的,且每张面孔刺激重复呈现多次。面孔身份重复和面孔图片多次呈现均能增加面孔的熟悉度。在他们的研究中,仅依据 Garner效应的有无,来决定面孔性别与表情是否相互影响。本研究的实验2、实验3分别探究了面孔身份重复和面孔图片多次重复呈现的作用,并通过实验4进一步验证了面孔熟悉度的效应。在Garner效应上,实验2、3、4得到了与 Atkinson等人以及 Karnadewi和 Lipp等人一致的结果:表情任务有Garner效应,而性别任务未发现Garner效应。但与他们不同的是,我们在考察 Garner效应的同时,也分析了表情与面孔性别的交互效应。结合本研究和他们的研究结果,我们认为,在陌生面孔条件下,表情单向影响面孔性别的加工,而在熟悉面孔条件下,两者的相互影响是双向的。

本研究在考察面孔性别与表情相互关系时,将面孔熟悉度度的影响纳入了考察范围。在厘清面孔性别与表情的相互作用的同时,解释了以往研究存在的争议,因此,这些研究结果也将有助于当前理论的完善。

6.2 熟悉度调节面孔性别与表情相互关系的机制

面孔熟悉度为何能够调节面孔性别与表情的相互关系呢?我们认为,可从以下两个方面进行分析。

第一,陌生面孔与表情的加工共享了某些情绪加工相关的脑区,如杏仁核。杏仁核对陌生面孔有特异性的激活(Blackford,Avery,Cowan,Shelton,&Zald,2011)。同时,杏仁核-前额叶回路在情绪表情的加工中具有重要作用(Whalen et al.,2013)。因此,杏仁核可能是面孔熟悉度与表情加工的一个公共区域。以往研究表明,杏仁核的功能之一是检测威胁信息(Schwartz et al.,2003),陌生面孔和生气表情均能传递威胁信息,而陌生的生气面孔更具威胁。若因陌生面孔与表情共享杏仁核而引起资源竞争,从而导致陌生面孔干扰表情的知觉,并不利于进化。因此,我们认为可排除陌生面孔与表情共享杏仁核而导致资源竞争。我们猜测,对于陌生面孔,由于杏仁核等重要的脑区得到了激活,因此可促进表情的加工;同时,个体加工陌生面孔性别的能力不如熟悉面孔(Edmonds et al.,2013),因此陌生面孔表情的加工能够不受面孔性别信息的干扰。当然,这仅仅是一种假设,对于杏仁核在这其中的作用需要进一步的认知神经科学的研究。

第二,从进化的角度分析,面孔刺激可快速激活人类的防御系统(Bradley,2013)。携带生气表情的陌生面孔,有可能具有攻击性,因此,陌生人的表情具有重要进化作用。或许这种重要的进化意义,致使人类个体能够不受其他因素(如性别)的干扰,快速加工陌生面孔的情绪。而当人们逐渐熟悉面孔后,对该面孔的防御心相对减弱,此时其他面孔分类信息(如性别、年龄、种族等)的作用得到突显。研究发现(Claypool,Hugenberg,Housley,&Mackie,2007),相比于陌生面孔,人们在知觉熟悉面孔时,所判断的高兴表情的强度更高,而判断生气表情的强度更弱。这一结果表明,熟悉面孔确实更为“友好”,而陌生面孔更“不友好”。同时,人们对于表情存在如下性别刻板印象:认为男性更易表现出生气、愤怒,更具有攻击性,女性更多展现微笑(Hess,Adams,&Kleck,2004),这也与男女长期进化过程中所承担的社会角色一致。当然,进化起到何种作用,也有待进一步研究和更为明确的证据。

7 结论

面孔熟悉度能够调节面孔性别与表情的相互关系,在陌生面孔条件下,表情单向影响面孔性别的加工,但在熟悉面孔条件下,两者的相互影响是双向的。

Aguado,L.,García-Gutierrez,A.,&Serrano-Pedraza,I.(2009).Symmetrical interaction of sex and expression in face classification tasks.Perception &Psychophysics

,71

(1),9–25.Armann,R.,&Bülthoff,I.(2012).Male and female faces are only perceived categorically when linked to familiar identitiesand when in doubt,he is a male.Vision Research

,63

,69–80.Armony,J.L.,&Sergerie,K.(2007).Own-sex effects in emotional memory for faces.Neuroscience Letters

,426

(1),1–5.Atkinson,A.P.,Tipples,J.,Burt,D.M.,&Young,A.W.(2005).Asymmetric interference between sex and emotion in face perception.Perception &Psychophysics

,67

(7),1199–1213.Becker,D.V.,Kenrick,D.T.,Neuberg,S.L.,Blackwell,K.C.,&Smith,D.M.(2007).The confounded nature of angry men and happy women.Journal of Personality and Social Psychology

,92

(2),179–190.Bestelmeyer,P.E.G.,Jones,B.C.,DeBruine,L.M.,Little,A.C.,&Welling,L.L.M.(2010).Face aftereffects suggest interdependent processing of expression and sex and of expression and race.Visual Cognition

,18

(2),255–274.Blackford,J.U.,Avery,S.N.,Cowan,R.L.,Shelton,R.C.,&Zald,D.H.(2011).Sustained amygdala response to both novel and newly familiar faces characterizes inhibited temperament.Social Cognitive and Affective Neuroscience

,6

(5),621–629.Bradley,M.M.(2013,October).Faces and scenes: Perception and learning.In J.Vilal,&M.A.Bobes (Chairs),Human Face Processing: From Recognition to Emotion.

Symposium conducted at the meeting of the 53rd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research,Florence,Italy.Bruce,V.,&Young,A.(1986).Understanding face recognition.British Journal of Psychology

,77

(3),305–327.Bülthoff,I.,&Newell,F.(2004).Categorical perception of sex occurs in familiar but not unfamiliar faces.Visual Cognition

,11

(7),823–855.Campanella,S.,Chrysochoos,A.,&Bruyer,R.(2001).Categorical perception of facial gender information:Behavioural evidence and the face-space metaphor.Visual Cognition

,8

(2),237–262.Claypool,H.M.,Hugenberg,K.,Housley,M.K.,&Mackie,D.M.(2007).Familiar eyes are smiling: On the role of familiarity in the perception of facial affect.European Journal of Social Psychology

,37

(5),856-866.Dubois,S.,Rossion,B.,Schiltz,C.,Bodart,J.M.,Michel,C.,Bruyer,R.,&Crommelinck,M.(1999).Effect of familiarity on the processing of human faces.Neuroimage

,9

(3),278–289.Edmonds,A.J.,Johnston,R.A.,&Clutterbuck,R.(2013).The influence of familiarity on sex decisions.Visual Cognition

,21

(7),853–875.Freeman,J.B.,Rule,N.O.,Adams,R.B.,Jr.,&Ambady,N.(2010).The neural basis of categorical face perception:Graded representations of face gender in fusiform and orbitofrontal cortices.Cerebral Cortex

,20

(6),1314 –1322.Ganel,T.,&Goshen-Gottstein,Y.(2004).Effects of familiarity on the perceptual integrality of the identity and expression of faces: The parallel-route hypothesis revisited.Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance

,30

(3),583–597.Gao,W.,Cao,B.,Shan,S.,Chen,X.L.,Zhou,D.L.,Zhang,X.H.,&Zhao,D.B.(2008).The CAS-PEAL large-scale Chinese face database and baseline evaluations.IEEE Transactions on Systems

,Man

,and Cybernetics - Part A:Systems and Humans

,38

,146–161.Garner,W.R.(1976).Interaction of stimulus dimensions in concept and choice processes.Cognitive Psychology

,8

(1),98–123.Guerra,P.,Sanchez-Adam,A.,Bobes,M.,Lage,A.,Leon,I.,&Vila,J.(2013,October).Emotion from identity:disentangling familiarity and valence effects.In J.Vilal,&M.A.Bobes (Chairs),Human Face Processing: From Recognition to Emotion.

Symposium conducted at the meeting of the 53rd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research,Florence,Italy.Haxby,J.V.,Hoffman,E.A.,&Gobbini,M.I.(2000).The distributed human neural system for face perception.Trends in Cognitive Sciences

,4

(6),223–233.Hess,U.,Adams,R.B.,Jr.,Grammer,K.,&Kleck,R.E.(2009).Face gender and emotion expression: Are angry women more like men?.Journal of Vision

,9

(12),19.1–19.8.Hess,U.,Adams,R.B.,Jr.,&Kleck,R.E.(2004).Facial appearance,gender,and emotion expression.Emotion

,4

(4),378–388.Hugenberg,K.,&Sczesny,S.(2006).On wonderful women and seeing smiles: Social categorization moderates the happy face response latency advantage.Social Cognition

,24

(5),516–539.Jaquet,E.,&Rhodes,G.(2008).Face aftereffects indicate dissociable,but not distinct,coding of male and female faces.Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance

,34

(1),101–112.Johnston,R.A.,&Edmonds,A.J.(2009).Familiar and unfamiliar face recognition: A review.Memory

,17

(5),577–596.Karnadewi,F.,&Lipp,O.V.(2011).The processing of invariant and variant face cues in the Garner Paradigm.Emotion

,11

(3),563–571.Kaufmann,J.M.,&Schweinberger,S.R.(2004).Expression influences the recognition of familiar faces.Perception

,33

,399–408.Kosaka,H.,Omori,M.,Iidaka,T.,Murata,T.,Shimoyama,T.,Okada,T.,...Wada,Y.(2003).Neural substrates participating in acquisition of facial familiarity: An fMRI study.Neuroimage

,20

(3),1734–1742.Le Gal,P.M.,&Bruce,V.(2002).Evaluating the independence of sex and expression in judgments of faces.Perception &Psychophysics

,64

(2),230–243.Little,A.C.,DeBruine,L.M.,&Jones,B.C.(2005).Sex-contingent face after-effects suggest distinct neural populations code male and female faces.Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

,272

(1578),2283–2287.Natu,V.,&O’Toole,A.J.(2011).The neural processing of familiar and unfamiliar faces: A review and synopsis.British Journal of Psychology

,102

(4),726–747.Nijboer,T.C.W.,&Jellema,T.(2012).Unequal impairment in the recognition of positive and negative emotions after right hemisphere lesions: A left hemisphere bias for happy faces.Journal of Neuropsychology

,6

(1),79–93.Pixton,T.S.(2011).Happy to see me,aren’t you,Sally?Signal detection analysis of emotion detection in briefly presented male and female faces.Scandinavian Journal of Psychology

,52

(4),361–368.Rossion,B.(2002).Is sex categorization from faces really parallel to face recognition?.Visual Cognition

,9

(8),1003–1020.Schwartz,C.E.,Wright,C.I.,Shin,L.M.,Kagan,J.,Whalen,P.J.,McMullin,K.G.,&Rauch,S.L.(2003).Differential amygdalar response to novel versus newly familiar neutral faces: A functional MRI probe developed for studying inhibited temperament.Biological Psychiatry

,53

(10),854–862.Sun,D.L.,Chan,C.C.H.,&Lee,T.M.C.(2012).Identification and classification of facial familiarity in directed lying: An ERP study.PloS One

,7

(2),e31250.Thayer,J.,&Johnsen,B.H.(2000).Sex differences in judgement of facial affect: A multivariate analysis of recognition errors.Scandinavian Journal of Psychology

,41

(3),243–246.Valdés-Conroy,B.,Aguado,L.,Fernández-Cahill,M.,Romero-Ferreiro,V.,&Diéguez-Risco,T.(2014).Following the time course of face gender and expression processing: A task-dependent ERP study.International Journal of Psychophysiology

,92

(2),59–66.Van Dillen,L.F.,Lakens,D.,&van den Bos,K.(2011).At face value: Categorization goals modulate vigilance for angry faces.Journal of Experimental Social Psychology

,47

(1),235–240.Whalen,P.J.,Raila,H.,Bennett,R.,Mattek,A.,Brown,A.,Taylor,J.,...Palmer,A.(2013).Neuroscience and facial expressions of emotion: The role of Amygdala-Prefrontal interactions.Emotion Review

,5

(1),78–83.