摸着石头过河

笔者曾在《和云峰:纳西学论集》一书的序言中初步了解了和老师的从学之路,这篇简短的自序勾勒出他近乎传奇的音乐人生。为了深入了解这位来自祖国西南边陲的民族音乐学家,笔者曾数次邀约,终于在2014年即将结束之际,如愿采访成功。

上世纪60年代初,和老师出生于云南省丽江一个军人家庭,姓氏便足以印证他的纳西族血统。据和老师回忆,他在那个“天更蓝,水更清”的年代,度过了无邪的童年,那时唯一可做的事就是与大院中的孩子们嬉戏、疯玩,什么豆腐块、翻烟盒、玻璃蛋、赌杏胡、打群架、摘果子……恨不得上房揭瓦。12岁时,开始学习手风琴,这便是他最初的音乐启蒙。

转眼间,就到了中学时代,由于那时适逢读书无用思想盛行,在和老师就读的丽江一中,学生们流行“星期一三五,逃学狮子山”的说法,进出教室通常也是由课堂窗户翻进翻出的,如入无人之境。记得当年时兴为老师起绰号,闲暇之余挟同伴为几乎所有任课老师送过外号,“某某种驴”、“某某青蛙”或“某某蝌蚪”。当时班主任曾多次在班上拍着胸脯起誓:“和云峰及其追随者以后不进监狱我倒过来跟他们姓”。初中二年级时,和老师顺利入选云南省体工足球二队,正当前途看好之际,因有邑人检举他“逃避知青锻炼”,而“荣归”故里。然而,踢球导致他整整荒废了一年学业,升学已是无望,于是提早结束了无知的中学时代,开始无畏的知青生涯。

在这段时期,和老师最大的兴趣莫过于拉手风琴和读书。当时常有查抄来的书籍需要集中销毁,和老师作为监督人员,便悄悄将自己感兴趣的藏起来,每当结束了一天的劳动,吃过晚饭他便捧起书本,阅读速度高达每周2-3本,这样三年下来,竟读完了250多部国内外著名小说。和老师笑言:“那两年,虽然经常饿肚子,但几乎串遍全县所有知青点以打发时光。下大雨时男女集体出动到农民自留地里‘借用蔬菜,白天劳动也是人与自然、动物的亲密接触:放马、放牛、吃火锅。现在想来甚为惬意!”

1978年,和老师应征入伍,来到西藏扎木,当上骑兵通信兵。不久,在林芝的战友听说和老师的手风琴拉得很好,就从林芝坐了一天汽车过来看他,为了满足战友的愿望,他借来一台破破烂烂的手风琴拉奏起来,高超的演奏技巧使他迎来了军营生活的第一次转变。半年后,他从团部调到师部,进入文工团,成为拉手风琴专职演员。1981年,中央指示撤掉师级以下的文工团,所有战士下放到连队。正值西藏军区体工队组建足球队,有着足球运动员功底的和老师又从林芝调到拉萨。由于足球队只是为了参加庆典而临时组建。训练一年后,庆典结束,和老师又回到林芝,很快就从部队复原了。

1983年初,复原回来的和老师第一志愿便是进入丽江地区歌舞团。但是,事与愿违,他被分到丽江地区水泥厂,成为烧炉车间的工人,负责烧水泥。造化弄人,水泥厂与当年做知青的村子直线距离500米左右。父亲不断鞭策他:“好男儿志在四方”。于是,和老师下定决心要走出丽江。没过多久,便收到了云南艺术学院招生的消息,这对他来说无疑是喜从天降,但是也面临着巨大的困难。没有读过高中的他,数理化基础薄弱。为了备考,他申请调职到不需要值夜班的矿砂车间工作,因为可以有更为充裕的时间用来复习。丽江人对儒家思想并不陌生,万般皆下品惟有读书高。在这里,他结识很多支持他的工友,大家一致认为只有知识才能够改变命运。好心的工友们分担了他的工作,他每天上班就是在旁边看书。终于不负众望,当年8月考取了云南艺术学院,工人生涯宣告结束。但是,为了感谢工厂的支持与工友的帮助,收到录取通知书后,他又回到水泥厂义务工作了一段时间。

事实上,和老师考上云南艺术学院绝非侥幸,他不仅夜以继日地复习文化课,还在考学之前做了详细的调研,了解到学校有位长号老师王本惠,曾是中央军乐团一谱台的首席,文革时期被下放回云南,于是便在考前学习了两个月长号,并顺利通过高考,成为云南艺术学院长号专业学生。大学期间先后担任院学生会主席、系学生党支部书记、团总支书记、党总支委员、班主任等行政工作。

和老师青年时代的经历真可谓是跌宕起伏,那么,他是如何与民族音乐学结缘的呢?事情正是发生在他考入大学之后。那时,整所云南艺术学院仅有两位教授民族民间音乐课程的老师,而他本人作为西洋乐器演奏专业的学生,当时的他对民族音乐并无好感,甚至十分鄙视,更并不知“民族音乐学”为何物。完全是为了帮助父亲圆梦,“误打误撞”进入了民族音乐学领域。

一天,和老师的父亲告诉他,自己在童年时不慎引起一场火灾,家族族谱在火灾中被焚毁,自己也因此背井离乡,这成为老人一生中最大的遗憾。于是,和老师开始替父亲追溯源、寻族谱。纳西族的每个村子都有负责记录族谱的东巴,和老师回到父亲儿时居住的村子,在采访东巴的时候,发现东巴都是用唱的方式道出族谱上的名字。通过寻找族谱,他发现音乐可以记录族谱,音乐对民族、民俗、家族有这样的传承作用。

此后,和老师对东巴的采访持续了四年。录制了大量录音带,他深知,如果没有这些东巴唱腔,恢复族谱就纯粹是天方夜谭。经过他的不懈努力,终于完成了族谱的恢复工作,不仅实现了父亲多年来的心愿,还对纳西族音乐产生了浓厚的兴趣。这四年间,每年回丽江他都要去纳西大研古乐会。

就读于云南艺术学院期间,和老师担任学生会副主席、团委等职务,毕业后留校,做学生工作,还在红河师范等学校教授乐理、视唱练耳等基础课程。同时,他开始有意识地进行纳西古乐调查,致力于古乐的恢复与重建,先后发表了《古王国之声——纳西族民歌浅析》、《纳西族文化与上古羌人文化的相似性》、《纳西族“窝热热”的图腾痕迹》等多篇文章。

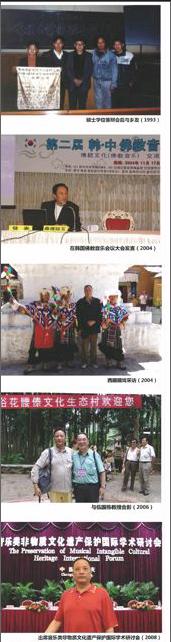

逐渐地,和老师发现自己所掌握的理论知识已经不够用了,于是,萌生了考研的念头,随即向云南艺术学院提出申请自费考研。1989年,赴中国艺术研究院“硕士研究生主要课程进修班”学习。其间,先后从学伍国栋、黄翔鹏等大批学人。和老师回忆到,在艺术研究院的学习生活十分充实,不仅能够学到音乐学知识,还常有机会聆听电影、美术和舞蹈研究所的专业讲座。在这里,他结识了他人生中第一位民族音乐学老师——伍国栋先生。和老师坦言,艺术研究院的学习气氛很好,但是终日听不到音乐之声。他决定硕士报考音乐气氛浓厚的中央音乐学院,伍国栋老师将艺术研究院研究生部仅有的一架钢琴特批给他使用。其间,他还先后赴民大、北大、北师大、社科院等学习或蹭课,内容涉及民族学、语言学、民俗学、宗教学、文献学、历史学等学科领域。半年后,和老师顺利通过中央音乐学院研究生考试,成为田联韬先生的学生。

提起田联韬先生,和老师至今仍心怀感恩之情,“那时考研尚不时兴补课,但也需要获得导师的认可。现在仍清楚记得,考前两月才得以与同我后来的硕士、博士导师田联韬教授见面。第一次大约20分钟,第二次大约30分钟,后一次老师开出了足足有32本的书单,书单目前仍然珍藏书斋,内容无所不包。好在先前几乎全部读过,为此也自得了好一阵子。硕、博期间,专业承蒙导师悉心指导与严格培养。”

多年后,田联韬先生在和老师的博士论文《纳西族音乐史》出版时为其撰写序言曾提到:“和云峰是我带过的第二个硕士和第一个博士研究生,当年他准备报考中央音院攻读研究生学位,由杨民康陪着他头一次到我住的新三楼403室的情景,至今仍历历在目。记得当时我为又有一位少数民族学生来应试,感到高兴,但是当我了解到云峰青年时期的经历……当时我想,专业丰富的生活经历对个人的磨练,固然十分可贵,但也会对他的文化学习和音乐专业的基础训练有较大的不利影响。虽然当时他已毕业于云南艺术学院,留校任教,并已在刊物上发表了几篇较有水平的民族音乐研究的论文;虽然从论文可以看出他对自己的祖属民族——纳西族的音乐,已做过比较深入的调查,有比较透彻的了解,并且已经表现出民族音乐研究能力的良好素质,但是我心里仍然为他有几分担心和疑虑,因为中央音乐学院的硕士研究生入学考试的科目,除了国家统考的政治、外语之外,还有专业方面的中国传统音乐理论、中外音乐史、作品分析、和声、钢琴、口试,加起来足有九门课程,分量相当重,要求也比较严,是对每个考生一次全面的、严峻的考验,对和云峰来说,困难会更多一些……但是,出乎我的预料,和云峰不但主科考试取得优秀成绩,全部课程也都达到标准,顺利地通过入学考试,开始了他在中央音院的生活。”

在攻读读硕学位期间,和老师已经开始回报自己的民族。1993年9月,丽江大研古乐会应中国音乐家协会、中央音乐学院、中国音乐学院、中国艺术研究院音乐研究所、中央民族学院等9家单位的邀请,赴京进行学术展演。这场证明丽江洞经音乐学术成就与学术价值的“学术鉴定会”便是由和老师策划。

1994年,和老师硕士毕业,中央音乐学院决定让他留校任教。然而,作为云南艺术学院的委培研究生,他需要回到原单位。经过一番波折,和老师终于说服了云南艺术学院,留在了中央音乐学院。这时,田联韬先生尚未获得博导资格,朋友们建议和老师报考香港中文大学曹本冶先生的博士,经过再三思量,和老师决定等待田联韬先生招收博士研究生之后继续跟随恩师攻博。

1996年,和老师如愿以偿,成为田联韬先生第一位博士研究生,从考博到读博,一直都是兼任着中央音乐学院的教学工作。

1998年,和老师首开全院本科选修课《中国少数民族音乐赏析》。2000年,晋升为副教授,开始为研究生开选修课。2001年,袁静芳老师请他到中央音乐学院现代远程教育学院担任教学部主任。三年后,学校便将他调到刚刚成立的艺术管理专业,2004年,艺术管理教研室成立,和老师连任两届教研室主任,同时兼任音乐学系副主任至今。2005年,被评为正高职称。

和老师的教学工作,横跨艺术管理与民族音乐学两个领域,教授本科、硕士、博士,同时还是博士后合作导师。此外,每年还要带两、三位访问学者。和老师感言:作为大学教师这20年,最深的体会就是教学相长、以学生为本。我曾一千次、一万次在内心高呼:学生万岁!因为是他们给予我教学的灵感与学习的动力,是他们令我学而不倦并充满活力,是他们不能容我平庸与混世……。为了这一“碗”水,我将穷毕生之力掘满一“桶”水,并使之常满常新。

“摸着石头过河”这句老话,恰如其分地反映出了和老师30余年的从学经历:从知青、士兵、工人,再到大学,从学习表演、音乐学理论研究,到远程音乐教育、音乐艺术管理等等,无一不是摸着石头过河的尝试,许多时候往往连石头都没有……

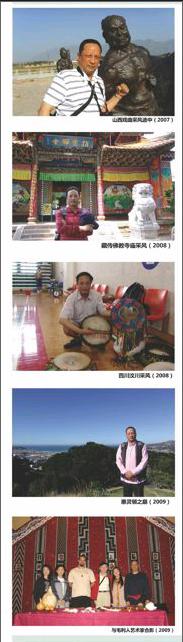

现在,和老师的研究领域已经从丽江逐渐辐射到整个西南地区,但是纳西族音乐文化仍是他的立足点所在。多年来,他仍一直致力于纳西族音乐研究,积极地为本民族文化的传承与保护贡献力量。针对于此,笔者提出了一系列的相关问题。

音乐时空:您在《和云峰纳西学论集》中提到,纳西学起源于19世纪60年代,那么,纳西音乐学研究是从何时开始的?

和云峰教授: 1958年,丽江本地学者绿豆在《人民音乐》发表了最早一篇关于纳西族音乐的论文《纳西族的耆老歌会》。1962年,中央音乐学院中国音乐研究所派毛继增先生等人前往丽江,与当地工作人员组成白沙细乐调查组,采风归来出版了《白沙细乐》(油印本)。这是第一次由中央委派的考察纳西族音乐。

音乐时空:毛继增先生可谓是纳西族音乐研究的奠基人,对于他的贡献您有何评价?

和云峰教授:我认为毛继增先生在民族音乐学领域有着巨大的贡献,他的《白沙细乐》(油印本)可以说是有史以来最客观、最全面的纳西族音乐研究之一。同时,他在其他民族音乐的研究领域同样取得了丰硕的成果。早在上世纪50年代,就已经亲赴藏区进行实地考察,并出版了《西藏古典歌舞——囊玛》、《西藏民间歌舞——堆谢》两部著作。退休之后又开始调研维吾尔族音乐,担任国家级课题《新疆传统音乐文化实录》项目负责人。此外,他主编的《中国少数民族乐器志》也是音乐理论届一本不可多得的著作,里面收录了502种乐器,均有照片和详细描述。

音乐时空:纳西族音乐研究是否属于区域音乐研究?

和云峰教授:纳西族音乐研究起初属于区域音乐研究,以本民族的文化认同、心理认同为核心。但是,众所周知,纳西族主要居住在云南省丽江地区,从地理位置上看,与西藏、四川十分接近,周边分部着藏、彝、白、汉四个民族,而纳西族人口远远不及其中任何一个民族,它能够顽强地生存下来,正是因为对周边民族文化的包容与接纳。如果抛开其他民族的影响,单就纳西族进行研究是不全面的。因此,我们必须走出区域音乐研究。正如我对纳西族音乐史进行研究时,要与其他民族的音乐进行比较,这种比较并非音乐形态层面的,而是音乐背后的文化。但是,文化方面的东西是隐性的,并不是显现。比如,有些东巴唱腔与彝族和藏族的古老唱腔有着密切的亲缘关系。

事实上,所谓的区域研究只是相对的概念,相对于云南省,丽江是个区域;相对整个西南地区,云南省是个区域;相对整个中国,西南地区是个区域。

音乐时空:美国民族音乐学家提出了比较音乐学时期、现代民族音乐学时期、后现代民族音乐学时期的阶段划分。我国传统音乐研究已经整体进入了后现代语境吗?纳西族音乐研究是否与整体同步?

和云峰教授:“后现代”的表述应该是它的有出处的,所谓“后现代”需要有标示,需要明确概念。现在音乐学界有一些以玩概念显示水平的不正之风,各种理论、各种主义和各种方法林立。其实做学问最难得是深入浅出,用简单的语言将复杂的内容表述清楚。艺术的表现就是视觉、听觉、触觉三种方式,艺术的本质也无非是平面的、具象的和抽象的三点。音乐就属于抽象艺术,如果音乐能触摸,就变成了具象的艺术,那么还有什么意义呢?

目前的研究现状值得深思,做民间音乐研究就要生于田野、死于田野,一切的一切都要以现存为原型。我国的民间音乐不同于西方艺术音乐,后者在200年前就已经定型,而我们的民族民间音乐现在仍有很多现存活态,没有活态就没有存在的根基。民族音乐学的核心是将音乐作为文化来研究,研究音乐文化背后的文化问题。

音乐学研究要做到普惠式,做到深入人心,富于生命力是很难的。因此这条路也就越来越难走,原因正是当今科技的发展使“做音乐”、“玩音乐”成为现实。而音乐理论除了论文、报告就是论著,永远走不出理论框架。音乐很重要,第一你要知道自己想说什么,第二要知道怎么说,使专家和大众都能看明白,研究的最后是要体现价值,不然就是废纸一堆。

音乐时空:据您所知,国内学者对纳西族音乐的研究重视程度如何?

和云峰教授:就现有研究成果来看,纳西族音乐的研究可属于上上层。当然,这是按照人口比例来说的,纳西族是个仅有30万人口的少数民族,但是国内外关于纳西族音乐的研究专著数量还是不少的,据我统计现在已经出版有89部,其中我本人有34部。

2004年,我的《纳西族音乐史》正式出版,成为我国第二部少数音乐史专著,第一部是乌兰杰(扎木苏)先生的《蒙古族音乐史》。事实上,作为博士论文,《纳西族音乐史》早在1999年已经完成。

音乐时空:纳西族音乐是否引起了国外学者的关注?

和云峰教授:放眼国外音乐学界,在纳西族音乐研究领域最为权威的当属美国加州加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)的李海伦(Helen Rees)教授。她是英国人,毕业于牛津大学汉语言文学专业,曾经到上海音乐学院学习两年,专注江南丝竹音乐的研究,后在匹斯堡大学取得博士学位。2000年,牛津大学出版社出版了她的博士论文《历史的回声——当代中国纳西音乐》(Echoes of History—Naxi Music in Modern China)。她可谓“中国通”,汉语水平相当出色,为了研究纳西古乐,她曾在丽江定居一年,研究成果具有相当的深度。

音乐时空:作为“局内人”,您在编纂《纳西族音乐史》的过程中,是否具有与“局外人”身份学者所不同的音乐历史观?

和云峰教授:所谓的“局内”与“局外”是相对的。在研究纳西族音乐方面,相对其他民族的学者,我是局内人,但是相对纳西族东巴圈内人来说,我又是局外人,因为我还不能完整吟诵东巴祭文。东巴圈内也有“局内”和“局外”之分,东巴祭祀在职责上有分野。因此,在做学术研究时,不要迷信只有自己是“局内”,其他人都是“局外”。最好的方法是融入、跳出,带出主位、客位,站在我的位置看你,站在你的位置看我。但是,现在有多少学者能够真正做到融入?

融入,即能融入自己主观的体验;跳出,即能跳出周围客观的存在。我在攻读博士的时候,写文章经常会在无意之中流露出对自己民族的溢美之情,诸如“世界上最好的、最美的”等等。我的导师田联韬先生对我说“作为学者,应该尽可能客观。”打磨十来年,现在对自己民族的文化,已经客观了很多。不能只看好的方面,也不能只看坏的方面。

音乐时空:《学者与学统:中国少数民族音乐学科发展论坛暨田联韬教授八十华诞庆典文集》有这样一句话:“多元的文化必然需要多元的认知,单一的音乐教育理论显然不能解决多样的音乐教育问题。多年来,由于我国音乐教育界对民族地区音乐文化以及音乐教育的关注不足,使得我们在这方面的了解和认识与现实有一定差距。”在您看来,怎样才能真正构建对中华民族传统音乐的多元认知体系呢?

和云峰教授:“中华民族多元一体格局”是我国著名社会学家、人类学家费孝通先生在上世纪80年代末提出的。从现在来说,应当是“一体多元”,而不是“多元一体”。要构建我国传统音乐的多元认知体系,首先就要承认中华民族的一体,这是我们的立足点,在这一体的基础上存在着各个民族、各个地区的多元文化。

音乐时空:在您看来,纳西族传统音乐是否还需要进行更为深入的研究?

和云峰教授:纳西古乐的发展、传承、变异等方面均有待深入研究。我们不需要讨论其变或未变,因为任何传统文化都会随着时间产生变化。我们要研究的是它究竟是如何变化甚至消亡的,观察它为什么会走向绝境,再将研究得来的经验置于其他文化中,尽管这样有些残忍,但是,正如古希腊哲学家赫拉克利特所言:“人不能两次踏入同一条河流。” 时间是永恒的流逝,历史永远是发展的过程,任何已经消亡的乐种都是无法重构的。尽管我们可以根据古谱进行恢复,但充其量也只是仿制品,因为逝去的东西不可能复活。我国传统剧种曾经多达500有余,现在只剩下200种左右,如果没有“非遗”的保护,更加所剩无几。因此,依靠“非遗”工作适当地重构一些消失的乐种是必要的,但无需刻意追求复古。

音乐时空:正如《纳西族音乐史》所述,随着时代的发展,纳西族传统音乐也在不断变化,时至今日,一些仪式音乐已经失去了功能性,那么,我们应当将这些顺应社会变革,任其自由发展?还是当作“活化石”一样按照原貌代代传承?

和云峰教授:学者个人的喜恶与传统音乐发展没有任何关系。还是要看当事人、局内人的想法。

音乐时空:近年来,非物质文化遗产的保护热潮导致很多传统乐种演变成为具有商业属性的“旅游文化”,正如我们在丽江大研古城、束河古城和玉水寨等旅游景点都能看到所谓的“纳西古乐”演出,您对这样的现象有何看法?

和云峰教授:传统不就是发展而来的么?传统音乐的“变”是绝对的,“不变”是相对的,作为局内人的演奏者、传承者能够接受变化,别人有什么不能接受的?当然,局外人不喜欢这种变化也是无可厚非的,但是不能因为局外人不喜欢,局内就停止发展。

音乐时空:原生态纳西古乐的传承与保护前景如何?是否乐观?

和云峰教授:民族音乐所谓的矛盾通通都归结在你怎么来看待。客观的态度是最科学的,没有商榷、辩论。作为亲历者,音乐学者的任务就是实事求是地记录民族的发展、文化的变迁。理论永远是灰色的,实践才是长青的。音乐学并非是指导某一民族音乐的发展。现在“非遗”,亦不是专家在引领传统的发展,只是在不断地总结。

纳西族能够在汉、藏、白、彝四个强大民族的夹缝中生存至今,识时务便是民族生存之道。纳西族的音乐生存之道亦是如此,它接受汉族影响,形成了丽江洞经音乐;接受普米族影响,形成了白沙细乐;其他民族的影响已无需赘言。丽江拥有世界三大遗产——世界自然遗产“三江并流”、世界文化遗产大研古城、世界记忆遗产东巴文化,国家级、省级的遗产更是数不胜数,这正是因为有一部分中老年人在坚守传统。在坚守传统的过程中,背负的东西太多,可以适可而止。我取中间之途,两条腿走路,一面保持原貌,一面加以发展。对于传统音乐的发展,首先是给予肯定,要尊重别人的选择,喜不喜欢都在其次。即使民族音乐的发展过头,也应该由他们的民族自己来纠正。音乐学家只能尽己所能忠告“局内人”哪些应该丢弃,哪些应该保留。

做少数民族音乐研究要有两种情怀,一是对未来的憧憬,一是对历史的怀古。既不能疑古也不能拟古,对于古代的东西不可尽信,对于老祖宗留下的遗产,更不能坐吃山空,不仅砍树还要种树,通过文化产业来带动经济。

音乐时空:近期,您对纳西族传统音乐的研究将会侧重哪些方面?

和云峰教授:对于东巴文化、丽江洞经音乐、藏传佛教对纳西族传统音乐的影响,我都已经做过比较深入的研究,目前只差白沙细乐,这也将会是我未来的研究重点。

——纳西琵琶