高原鼠兔和高原鼢鼠在高寒草甸生态系统的作用

张兴禄,李 广(甘肃农业大学资源与环境学院,甘肃 兰州 730070)

高原鼠兔和高原鼢鼠在高寒草甸生态系统的作用

张兴禄,李 广

(甘肃农业大学资源与环境学院,甘肃 兰州 730070)

高原鼠兔(Ochotonacurzoniae)和高原鼢鼠(Myospalaxbaileyi)是高寒草甸生态系统中的重要组成部分,在生态系统能量循环中发挥着重要作用。本文从3个方面客观的分析了高原鼠兔和高原鼢鼠对放牧地有益和有害的影响,高原鼠兔和高原鼢鼠对放牧地植物群落和土壤的影响及放牧地对高原鼠兔和高原鼢鼠的影响,以改变目前人们对高原鼠兔和高原鼢鼠的传统认识。高原鼠兔和高原鼢鼠活动对放牧地利害转变的关键在于确定高原鼠兔和高原鼢鼠种群致灾密度和家畜数量及放牧方式,从而发挥其积极作用,维持高寒草甸放牧地生态系统的平衡。

高原鼠兔;高原鼢鼠;放牧地;高寒草甸

青藏高原是陆地生态系统中重要的组成部分, 其唯一性、重要性、独特性是当前生态系统研究的热点[1-3]。高寒草甸是青藏高原分布最广的植被生态系统之一,是在寒冷的环境条件下发育在高原和高山的一种草地类型。其植被组成种类繁多,内容丰富,主要是冷中生的多年生草本植物,常伴生多年生杂类草。群落结构简单,层次不明显,生长密集,植株低矮,有时形成平坦的植毡[4]。草类如蒿草(Kobresiawilld)、羊茅(Festucaarundinacea)、发草(Deschampsiacaespitosa)、剪股颖(Agrostismatsumurae)、珠芽蓼(Polygonumviviparum)、马先蒿(PedicularisikomaiSasaki)、堇菜(ViolaverecumdaA.Gray)等,小灌木如金露梅(Potentillafruticosa)、仙女木(Dryasoctopetala)、乌饭树(Vacciniumbracteatum)等,下层常有密实的藓类,形成植被的茎层[5]。

高寒草甸不仅为现代化农牧业的发展提供了必要的物质基础和空间需求,还为我国生态系统安全提供保障。但是在社会经济的快速发展等人为因素和全球气候变化等自然因素的共同作用下,我国近90%的高寒草甸发生不同程度的退化,局部地区退化严重,草地植被结构发生变化,生产力和生物多样性逐年下降。近年来,关于其退化研究主要集中于草地生物多样性和人类活动对高寒草甸的影响[6]。

草原鼠害也是加剧高寒草甸退化的主要因素之一,但是大量的报道仅围绕高寒草甸鼠类活动对植被和草地的破坏[7-15],而如何有效的对鼠类活动采取生物和化学的防除,降低鼠类活动的频度,以减少对草地的破坏[16-18],运用系统论的观点,从生态系统的角度去认识青藏高原鼠类活动与放牧草地的交替作用的研究尚需要完善,因此,本文以高寒草甸上最重要且分布最广的高原鼠兔(Ochotonacurzoniae)和高原鼢鼠(Myospalaxbaileyi)为例,阐述高寒草甸主要鼠种活动与放牧地生态系统的相互作用,从而为青藏高原高寒草甸生态系统的适应性管理提供理论基础。

1 鼠类是高寒草甸放牧地的组分

鼠类是目前世界上种类与数量最多的哺乳动物,在动物分类中鼠类属于哺乳纲啮齿目,有较强的繁殖力和适应性,因此常能形成较高的种群密度[19]。生态系统是由无机环境、生物群落与其周围环境相互作用过程中,通过物质循环和能量转化共同构成的功能系统;生态系统的物质循环和能量转化是在生物群落的成员共同参与下进行的,其中包括植物、动物和微生物[20]。鼠类作为生态系统的重要组成部分,在食物链、能量流通和物质循环中有重要的地位[21],处于生态系统食物链的中间环节,不但从植物中获得大量的物质和能量,而且还从草食性无脊椎动物、肉食性无脊椎动物获得物质和能量;其本身又是肉食性兽和禽的物质和能量的供应者,同时,其排泄物和遗体归还大地,又为微生物提供了物质和能量作为生态系统中的初级消费者,鼠类通过食物链与各个物种有一定的联系[22-23]。

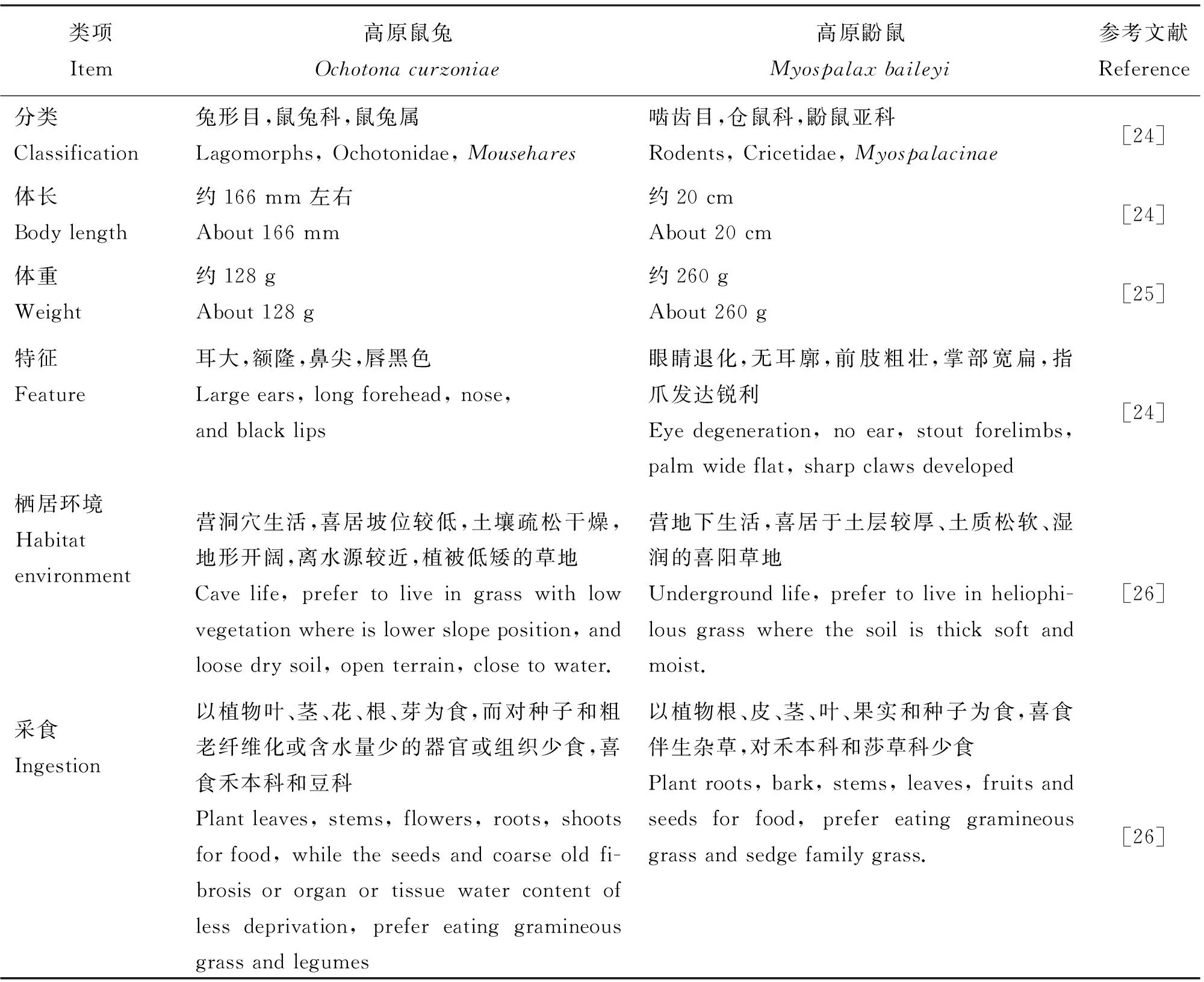

高原鼠兔和高原鼢鼠广布于青藏高原高寒草甸, 其种群密度和数量较其他鼠类大,是高寒草甸草原区小型哺乳动物优势种之一,两者动物学特征等表现不同(表1)[24-26]。在高寒草甸放牧生态系统中,高原鼠兔和高原鼢鼠作用重要,一方面,高原鼠兔和高原鼢鼠破坏草地,加剧草地退化;另一方面,适量的高原鼠兔和高原鼢鼠又对草地的更新起到促进作用。 对草地的作用利弊往往取决于其数量和种群密度,同时也受到放牧强度影响,因此,高原鼠兔和高原鼢鼠活动与放牧作用相互交替,共同作用于高寒草甸放牧生态系统。

2 高原鼠兔和高原鼢鼠对放牧地植物群落的作用和影响

2.1 对植物群落组分和物种多样性的影响

高原鼠兔和高原鼢鼠的采食、挖掘和迁移等一系列活动会影响植物组分、多样性、盖度和高度等多个方面[27]。当高原鼢鼠密度低时,由于其特殊的食性,不喜欢采食禾本科优质牧草和莎草科植物,而是喜食毒杂草细叶亚菊(AjaniaprzewalskiiPoljak)、棘豆(OxytropisfalcataBunge) 和鹅绒委陵菜(Potentillaansrina)等植物,鼠类活动可增加优质牧草比例,从而优化高寒草甸植物群落组分。低密度的高原鼢鼠与家畜的采食活动不同,不仅不会影响禾本科(粗蛋白高、粗纤维低)和莎草科植物的产量,反而提高了他们的产量,为家畜提供了更多的优质牧草[28]。

高原鼠兔和高原鼢鼠对栖息地选择有一定的倾向,尤其是植被条件,植被的好与坏直接影响鼠类的生存环境和食物资源库,植被条件在很大程度上影响着他们种群数量[29]。草地过度放牧导致草层高度下降,植被稀疏的空间环境有利于高原鼠兔的生存。长期过度放牧导致植被群落组成发生变化,放牧地严重退化,为鼠类栖息提供了适宜的生存环境,鼠类数量急剧增多[30]。有研究显示,高原鼠兔喜栖于植被低矮的开阔生境,而回避有高大植株的生境,鼠类对栖息地植被具有明显的选择倾向[31]。

表1 高原鼠兔和高原鼢鼠特征比较Table 1 A comparision of feature between Plateau pika and Plateau zokor

适宜鼠量的挖掘活动可提高植物对土壤养分和光的可利用性[29]。但鼠类挖掘活动造成放牧地呈现斑块状和秃斑,该放牧地原有的物种间竞争被打乱,为更多的物种生长提供机会的同时,抑制了优势种,为植物物种的多样性提供了资源和空间。当高原鼢鼠鼠丘面积维系在放牧地面积比例的15%时,物种多样性最丰富[32]。

鼠类活动和植被是相互作用。低密度的鼠类对放牧地植被产生积极效应,当鼠类密度和鼠类活动超过放牧地的承受能力时,就会造成鼠丘斑块比例不断增加,导致大面积的优质牧草被压在鼠丘下而死亡,植被竞争能力减弱,也为其他机会种提供入侵空间使群落内物种分布不均,多样性指数下降[33]。

2.2 对植物群落生产力的影响

高原鼠兔和高原鼢鼠活动与植被生物量有紧密的联系,对高寒草甸植被有消极作用也有积极作用。鼠类在种群数量激增之后,对草地生态系统可造成多方面的危害。鼠类与家畜竞争优良牧草,妨碍植被恢复进程。按照一只高原鼠兔每日采食鲜草73.3 g计算,在牧草生长季节的4个月内,共消耗牧草9.5 kg[33]。在鼠害发生严重的年份,给畜牧业造成的损失则更大。鼠类挖掘活动损失大量优质牧草,危害植被根系,影响植被固沙效果。春季,牧草返青前后,鼠类的挖掘活动较为频繁,挖洞时把大量的下层土壤堆到地面,在洞口前形成大小不一的土丘,导致一些优良牧草因被土丘掩埋而死亡。据调查,每个鼢鼠土丘的面积平均为1 875 cm2, 每公顷有8 250个土丘,那么土丘的覆盖面积就有1 546 m2。土丘覆盖优良的牧草,为毒杂草滋生创造了条件,从而降低了植物群落的生产力[34]。

但鼠类在一些特定环境下对放牧地起到了积极作用。研究表明,鼠类活动可增加须根类植物和单子叶植物生物量,对初级生产力有一定增加效应[35]。由于鼠类活动造成大量的土壤形成土丘暴露在地表上,其中未被鼠类完全啃食的须根类植物的根系保存完好,该类植物充分利用养分和水分后,在疏松的土壤环境和较少的竞争环境下快速生长,提高了光合效率,减少了损失,致使家畜及其他地面活动的植食性动物对植物的可利用性有所增加[36]。

2.3 对植物种子的影响

高原鼠兔和高原鼢鼠在牧草种子成熟时采食种子,其一系列的活动促进种子的传播[37]。种子植物为了提高竞争优势,将种子通过自身及不同媒介传播到适宜的生境,自身力量传播主要有弹力、暴力和重力等几个方式,利用不同媒介的传播主要有风传播、水传播和动物传播等。鼠类的嬉戏及逃避等一系列外出移动活动,有益于对种子的传播。经过长期观察,小花草玉梅(Anemonerivularisvar. flore-minore)的种子末端有倒钩,依附于动物的皮毛传播。在放牧地家畜将植株较高的小花草玉梅种子传播到他们活动的地方,其中大量的种子洒落在放牧地上,这些洒落的种子不仅成为鼠类的食物,而且也依附于鼠类的皮毛传播到较远的生境[36]。

啮齿动物分散贮藏食物,不仅得到充足的食物, 同时又是植物的互惠者[38]。首先,分散贮藏有利于种子逃避被捕食和减少种子间的互相竞争,有助于种子的传播和存活。其次,扩大植物种群的分布,虽然传播距离往往只有几十米远,但贮藏地将是该传播物种新的分布区,无疑对种群的扩散具有实际意义。最后,鼠类对种子的贮藏、传播有一定的选择性,不同啮齿类动物会根据自己生存环境和种子的特点选择对种子的贮存,这不是简单的将种子移动,而是将种子搬运并浅埋于合适种子萌发的小生境[39],使部分贮藏的种子有建成幼苗的潜在可能性。研究显示,由于黄松花鼠(Tamiasamoenus)分散贮藏羚羊角草(Purshiatridentate)的种子,在该物种的种群中90%的幼苗得益于黄松花鼠的传播[26]。无形之中,啮齿类动物在草地生态系统植物的传播和扩散中起到了积极作用,通过对植物种子的贮存采食等活动,帮助植物更好地扩散,对植物的更新产生了一定影响[40]。

但是,啮齿类以种子为食,在种子的捕食者和传播者之间相互矛盾,二者之间的关系不是单一的互利共生关系。也就是说当鼠类的种群密度过大时,对种子植物的传播和扩散至少是无益处的[41]。

3 高原鼠兔和高原鼢鼠对放牧地土壤的影响

高原鼠兔和高原鼢鼠活动可增加土壤通透性,提高土壤肥力,但是剧烈活动,也加剧土壤养分流失[42]。长期持续的放牧导致家畜对土壤的践踏加重,从而加重表层土壤紧实度,使得土壤孔隙度变小,影响草地的固水性及土壤透水性,导致透气性变差,而且高寒草甸表层有0-10 cm厚的密植层草皮减缓了渗透率,使降水和积雪融水难以下渗[43],从而减弱了高寒草甸涵养水源的能力。啮齿类动物主要营地下生活,喜居于土层较厚的草地[44],从而导致土层中形成大小不一的洞穴。适量的鼠类洞穴在增加土壤通透性的同时,加速水分下渗,提高了固水能力和土壤含水量[45]。研究认为在青藏高原海北地区中等密度高原鼠兔的活动可显著增加高寒草甸表层土壤(0-10 cm)的湿度[46]。在气候恶劣的青藏高原,高寒草甸土壤的养分有效率较低,因此,高原鼠兔在高寒草甸生态系统中, 为加快物质循环起到重要的作用。

高寒草甸土壤肥力最丰富的是0-10 cm的表层,而啮齿类动物多在这一沃土层活动,把肥沃的土壤翻到地面,形成土丘,进而可能在较大尺度上改变地貌,造成水土流失。在干旱多风的季节,疏松的土丘极易被外界的力量移动,往往被风蚀和家畜采食活动而夷平,因此,导致土壤肥力大量损失。在不同的放牧地, 鼠类种群数量适宜时,土丘和土壤氮、磷、钾等营养成分显著高于其周围环境[47-49], 而在另外一些地区由于鼠类数量过多, 造成营养成分明显低于周围环境[50],说明啮齿类动物对土壤有利与否和种群数量有紧密的联系。

4 放牧地对高原鼠兔和高原鼢鼠活动的影响

放牧地不同的家畜种类、数量和放牧强度对鼠类也有影响,高原鼠兔和高原鼢鼠的分布数量明显不同(表2)[51]。刘伟[51]在青藏高原海北的研究表明,高原鼢鼠的新土丘数在重度、次重度放牧处理有大幅度地增加, 且明显高于次轻度和轻度放牧处理,新土丘数与放牧强度呈显著正相关关系。也就是说随着放牧强度的增加, 植被的盖度和高度降低, 伴随优良牧草的减少杂草增多,草食性小型啮齿动物的食物多度和栖息生境发生越来越大的变化[52-53]。也有研究结果表明,随着放牧强度的增大引起适应隐蔽生境的根田鼠(Microtusoeconomus)和甘肃鼠兔(O.cansa)数量减少,而喜食杂草地下根的高原鼢鼠数量增加[54]。从畜牧业持续发展角度出发,学者们研究的结果都认为在中度、次轻度放牧水平条件下,可以抑制鼠害,有利于畜牧业的持续发展[55]。也就是说,啮齿类动物在对草地造成的多方面破坏中至多是起到催化作用。

表2 高原鼠兔和高原鼢鼠在高寒草甸放牧地的分布特征Table 2 Distributive features of Plateau pika and Plateau zokor in alpine meadow pasture

5 高寒草甸放牧地的鼠害防治

研究啮齿类动物的最终目标是为了对啮齿类动物进行防治,所以防治是啮齿动物学研究的重点[56]。包括化学防治、物理防治和生态控制等多方面的研究。化学防治主要集中于春季投毒和不孕疫苗的研制,这只是单一的考虑鼠类种群的数量,与鼠类个体有关。目前对鼠类种群数量保持在多少对高寒草甸有益的争议很大。

在使用化学药剂和投毒的方式来防治高原鼠兔和高原鼢鼠的同时,一些物理防治也起了非常大的作用,如弓箭、鼠夹等[57]。尤其对高原鼢鼠利用物理防治的手段较多,高原鼢鼠是地下鼠,用化学药剂和投毒来防治困难较大。除了利用化学药剂、生物药剂、物理器械等对高原鼠兔和高原鼢鼠进行防治外,天敌控制其危害的方法在生产实践中运用也较多[58]。如在草原地区利用天敌鹰来控制高原鼠兔种群数量的方法。利用天敌来控制高原鼠兔种群数量的方法存在一些争议,有些学者认为,天敌的捕食虽然在中短期内暂时降低了鼠兔种群数量,但是这种捕食方式主要消灭了高原鼠兔种群中的老弱病残部分。而且天敌对高原鼠兔的捕食反而促进了鼠兔种群的优胜劣汰,使高原鼠兔种群的结构更加优化[59]。长期来看,利用天敌捕食高原鼠兔并不能真正的起到控制的作用。从目前对高原鼠兔和高原鼢鼠种群数量的控制趋势来看,采用综合的防治方法控制种群数量更加科学。

国际上对有害生物资源的发展研究趋势是,把有害生物和生境作为一个整体,系统地研究,然后通过自然调控的方法来综合治理[60]。因此,对高原鼠兔和高原鼢鼠的治理应该从草地生态系统管理出发,运用生态学原理和方法去探索无公害的、持续控制鼠害的途径及理论。钟文勤和樊乃昌[59]对我国草地鼠害成因及其防治提出如下对策,要正视啮齿类动物在草地生态系统中的作用,真正发现导致鼠害的源头是否是鼠类种群数量本身,对草地现阶段的鼠害要放宽眼界,不单纯的灭或是挽回其损失,而是对草-畜-鼠的生态协调。

[1] 王根绪,沈永平,钱鞠.高寒草地植被覆盖变化对土壤水分循环影响研究[J].冰川冻土,2003,25(6):653-659.

[2] 章志龙,刘旭东,贾鹏.氮添加对高寒草甸植物花期物候和群落结构的影响[J].草业科学,2013,30(5):728-735.

[3] 崔庆虎,蒋志刚,刘季科,苏建平.青藏高原草地退化原因述评[J].草业科学,2007,24(5):20-26.

[4] 付娟娟,益西措姆,陈浩,苗彦军,呼天明,许岳飞.青藏高原高山嵩草草甸优势植物营养成分对放牧的响应[J].草业科学,2013,30(4):560-565.

[5] 张继强,陈文业,赵明,李广宇,魏强,康建军,朱丽,陈彬,王芳.高寒草甸次生裸地的植物群落特征及土壤水分的季节变化[J].草业科学,2013,30(4):495-500.

[6] 温军,周华坤,陈哲,姚步青.不同退化程度高寒草甸主要植物的热值研究[J].草业科学,2012,29(9):1451-1456.

[7] 周雪荣,郭正刚,郭兴华.高原鼠兔和高原鼢鼠在高寒草甸中的作用[J].草业科学,2010,27(5):38-44.

[8] 宋飞达,郭正刚,尚占环,龙瑞军.高原鼠兔洞穴密度对高寒草甸土壤理化性质的影响[J].土壤学报,2010,47(2):378-383

[9] 孙飞达,龙瑞军,路承香.高原鼠兔不同洞穴密度对高寒草地植物群落组成及多样性的影响[J].干旱区资源与环境,2010,24(7):181-186.

[10] 春梅.高原鼢鼠对青藏高原天然草地危害程度的定量试验[J].山东林业科技,2011,197(6):46-47.

[11] 辛小娟,杨莹博,王刚,任正炜,储诚进,张仁懿.鼢鼠土丘植物群落演替生态位动态及草地质量指数[J].生态学杂志,2011,30(4):700-706.

[12] 杨文才,拉巴,吴新宏,丁勇.三江源区称多县高寒草甸鼠虫害空间分布及防治[J].安徽农业科学,2012,40(18):9707-9709.

[13] 陈梦蝶,黄晓东,侯秀敏,冯琦胜,于惠,郭正刚.青海省草原鼠害区域草地生物量及盖度动态监测研究[J].草业学报,2013,22(4):247-256.

[14] 聂学敏,石红霄,李志强.鼠类种群密度变化及其对高寒草地植物群落的影响[J].湖南农业科学,2010(2):79-81.

[15] 王玮,冯琦胜,于惠,梁天刚.“3S”技术在草地鼠虫害监测与预测中的应用[J].草业科学,2010,27(3):31-39.

[16] Whitford W G.Ecology of Desert Systems[M].London:Academic Press,2002.

[17] 黄彬,卫万荣,张灵菲,张燕堃,徐吉伟,杨国荣,张卫国.环境条件对啮齿动物种群的影响[J].草业科学,2013,30(6):949-953.

[18] White T C R.Resolving the limitation-regulation debate[J].Ecological Research,2007,22:354-355.

[19] 苏军虎,刘荣堂,纪维红,焦婷,蔡卓山,花立民.我国草地鼠害防治与研究的发展阶段及特征[J].草业科学,2013,30(7):1116-1123.

[20] 周建伟,花立民,左松涛,苏军虎,王巧玲.高原鼢鼠栖息地的选择[J].草业科学,2013,30(4):647-653.

[21] 杨彦东,苏军虎,周建伟,穆学峰,陆广平,刘荣堂,花立民.碌曲县啮齿动物种类组成[J].草业科学,2013,30(2):287-290.

[22] 夏茂林,王佺珍,白松,巴贵,宫建军.西藏日喀则高寒草甸鼠害动态研究[J].草业科学,2013,30(3):449-453.

[23] 孙飞达,龙瑞军,蒋文兰,郭正刚,聂学敏.三江源区不同鼠洞密度下高寒草甸植物群落生物量和土壤容重特性研究[J].草业学报,2008,17(5):111-116.

[24] 汪诚信,潘祖安.灭鼠概论[M].北京:人民卫生出版社,1991:277-288.

[25] 黄倩,花立民,曹慧,刘宗祥,王俊梅.甘肃草原鼠害区划研究[J].草业科学,2009,26(2):91-99.

[26] 施银柱.草原植被影响高原鼠兔密度的探讨[J].兽类学报,1983,3(2):181-187.

[27] 江小雷.植被均匀度与高原鼠兔种群数量相关性研究[J].草业学报,1998,7(1):60-64.

[28] 王权业,张堰铭.高原鼢鼠食性的研究[J].兽类学报,2000,20(3):193-199.

[29] 张卫国,江小雷,王树茂,杨振宇.鼢鼠的造丘活动及不同休牧方式对草地植被生产力的影响[J].西北植物学报,2004,24(10):1882-1887.

[30] 刘书润.内蒙古锡林郭勒地区布氏田鼠与草原植被相互关系的初步研究[J].中国草地学报,1979(2):27-31.

[31] 秦姣,施大钊,贠旭疆,苏红田,张亮亮.模拟条件下布氏田鼠对草原植被的作用[J].草业科学,2009,26(7):127-132.

[32] 江小雷,张卫国,杨振宇,杜国祯.不同演替阶段鼢鼠土丘群落植物多样性变化研究[J].应用生态学报,2004,15(5):814-818.

[33] 杨振宇,江小雷.高原鼠兔对草地植被的危害及防治阈值研究[J].草业科学,2002,19(4):63-65.

[34] 张堰铭,刘季科.高原鼢鼠挖掘对植物生物量的效应及其反应格局[J].兽类学报,2002,22(4):292-298.

[35] Tilman D.Plant succession and gopher disturbance along an experimental gradient[J].Oecologia,1983,60:285-292.

[36] 程瑾瑞,张知彬.啮齿动物对种子的传播[J].生物学通报,2005,40(4):11-13.

[37] 路纪琪.啮齿动物的分散贮食行为[J].兽类学报,2004,24(3):24-29.

[38] 肖知术,张治彬.啮齿动物对植物种子的多次贮藏[J].动物学杂志,2004,39(2):94-99.

[39] Beresford N A,Howard B J.The importance of soil adhered to vegetation as a source of radionuclides ingested by grazing animals[J].The Science of the Total Environment,1991,107:237-254.

[40] Taddese G,Saleem M A M,Abyie A.Impact of grazing on plant species richness,plant biomass ,plant attribute and soul physical and hydrological properties of Vertisol in East African Highlands[J].Environmental Management,2002,29(2):279-289.

[41] 周俗,唐川江,李开章.草原害鼠资源综合开发利用与鼠害防治新途径初探[J].四川草原,2005(11):37-38.

[42] Laundre J W.Effects of small mammal burrows on water in filtration in a cool desert environment[J].Oecologia,1993,94:43-48.

[43] Desmet P G,Cowling R M.Patch creation by fossorial rodents:A key process in the revegetation of phytotoxic arid soils[J].Journal of Arid Environments,1999,43:35-45.

[44] Kerley G I H,Withford W G.Effects of pocket gophers on desert soils and vegetation[J].Journal of Arid Environment,2004,58:155-166.

[45] 李文靖,张堰铭.高原鼠兔对高寒草甸土壤有机质及湿度的作用[J].兽类学报,2006,26(4):331-337.

[46] Andersen D C,MacMahon J A.Plant succession following the Mount St.Helens volcanic eruption:Facilitation by a burrowing rodent,Thomomys talpoides[J].The American Midland Naturalist,1985,114:62-69.

[47] Grant W E,Mcbeayer J F.Effects of California as agents in soil formation[J].Journal of Mammalogy,1981,4:137-149.

[48] Koide R T,Huenneke L F,Mooney H A.Gopher mound soil reduces growth and affects ion uptake of two annual grassland species[J].Oecologia,1987,72:284-290.

[49] Spencer S R,Cameron G N,Eshelman B D,Cooper L C,Williams L R.Influence of pocket gopher mounds on a Texas coastal prairie[J].Oecologia,1985,66:111-115.

[50] McDonough W T.Revegetation of gopher mounds on aspen range in Utah[J].Estern North American Naturalist,1974,34:267-274.

[51] 刘伟.不同放牧强度对植物及啮齿动物作用的研究[J].生态学报,1999,19(3):376-382.

[52] Ellsion L.The pocket gopher in relation to soil erosion on mountains rang[J].Ecology,1946,27:101-114.

[53] 马立名,张广登.喜马拉雅旱獭的洞型观察[J].兽类学报,1984,4(3):216-219.

[54] 张知彬,王祖望.农业重要害鼠的生态学及控制对策[M].北京:海洋出版社,1998:258-259.

[55] Brown P R,Huth N I,Banks P B.Relationship between abundance of rodent s and damage to agricultural crops[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2007,120:405-415.

[56] 王勇,张美文,李波.鼠害防治实用技术手册[M].北京:金盾出版社,2003:179-185.

[57] Hoshizaki K,Suzuki W,Nakashizuka T.Evaluation of secondary dispersal in a larged-seeded treeAesculusturbinata:A test of directed dispersal[J].Plant Ecology,1999,144(2):167-176.

[58] Rogers W E,Hartnett D C,Elder B.Effects of plains pocket gopher (Geomysbursarius) disturbances on tallgrass-prairie plant community structure[J].American Midland Naturalist,2001,145:344-357.

[59] 钟文勤,樊乃昌.我国草地鼠害的发生原因及其生态治理对策[J].生物学通讯,2002,37(7):1-4.

[60] 董维惠,侯希贤,杨爱莲.草原鼠类生态学及其控制[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2002:272-282.

(责任编辑 张瑾)

Effects of rodents activities on grazing land and ecosystem in alpine meadow

ZHANG Xing-lu, LI Guang

(Resources and Environment College of Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China)

Plateau pika (Ochotonacurzoniae) and plateall zokor (Myospalaxbaileyi) are the important members of the ecosystem and have significant effects on energy cycles in alpine meadow. The present paper analysis the benefits and harms of these two rodents on pasture grassland, plant community and soil and their response to these variations on grasslands which will improve the understanding on rodents. The key issue of conversion of rodents’ activities from harms to benefits is to determine the population density associated with disaster and the number and grazing method of livestock in alpine meadow ecosystem.

plateau pika; plateall zokor; grazing land; alpine meadow

LI Guang E-mail:lig@gsau.edu.cn

10.11829j.issn.1001-0629.2014-0016

2014-01-09 接受日期:2015-03-25

国家自然科学基金项目(31172249);“十二五”国家科技支撑(2012BAD13B05-02)

张兴禄(1986-),男,甘肃酒泉人,硕士,主要从事草地生态方面研究。E-mail:348181870@qq.com

李广(1971-),男,内蒙化德人,教授,博士,主要从事农业系统工程方面的研究。E-mail:lig@gsau.edu.cn

S812.6

A

1001-0629(2015)05-0816-07*

张兴禄,李广.高原鼠兔和高原鼢鼠在高寒草甸生态系统的作用[J].草业科学,2015,32(5):816-822.

ZHANG Xing-lu,LI Guang.Effects of rodents activities on grazing land and ecosystem in alpine meadow[J].Pratacultural Science,2015,32(5):816-822.