辽河西部凹陷大凌河油层隔夹层特征

杜全伟,王维斌,刘志军,迟晓双,郝美微

(1.东北石油大学,黑龙江 大庆 163318;2.沈阳龙昌管道检测中心,辽宁 沈阳 110031;3.中国石油大学,北京 102200;4.中油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124125)

辽河西部凹陷大凌河油层隔夹层特征

杜全伟1,王维斌2,刘志军2,迟晓双3,郝美微4

(1.东北石油大学,黑龙江 大庆 163318;2.沈阳龙昌管道检测中心,辽宁 沈阳 110031;3.中国石油大学,北京 102200;4.中油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124125)

辽河盆地38-32块大凌河油层经过多年的蒸汽吞吐开发,开发矛盾突出,亟需转换开发方式。通过岩心刻度测井,建立单井隔夹层的电性和物性识别标准。利用不同厚度隔夹层在地震波形响应特征上的差异,建立厚度大于3 m隔夹层的地震识别方法,确定隔夹层井间发育特征。研究发现,38-32块隔夹层主要分布在区块边部,且沿河道方向隔夹层发育较差。井震结合,精细刻画了38-32块大凌河油层隔夹层分布特征,为区块转换开发方式提供了技术参数,对剩余油分布研究及开发方案的编制有着重要意义。

沉积相;地震波形;隔夹层;大凌河油层;西部凹陷;辽河盆地

引 言

38-32块大凌河油层为重力流近岸水下扇沉积的厚层块状砂砾岩储层,这种环境下形成的泥质隔夹层垂向上与水下扇砂砾岩层互层共生,分布稳定性较差,平面上呈带状分布,厚度较薄,钻遇率较低。因此,依靠常规方法很难有效地识别研究区砂体内部隔夹层分布特征[1]。本次研究在常规隔夹层研究方法的基础上,利用高精度三维地震资料识别隔夹层,预测隔夹层的井间分布特征,实现储层内部隔夹层分布的精细刻画。

1 区域地质概况

38-32块位于辽河断陷西部凹陷西斜坡中段,总体构造形态为一轴向北东倾斜,由南北2条断层夹持形成的断鼻构造。构造上位于西八千—高升—坨西北东向断裂的南侧,该断层为早第三纪早期形成的凹陷边界断裂。沙河街组三段沉积时期,周边山系强烈上升,盆地急剧大幅度深陷。断陷周边大量的碎屑物质在阵发性洪水作用下,形成了以洪泛为主要成因的的重力流直接进入湖盆,在深水环境中快速堆积下来,形成水下扇体[2]。

沉积构造主要有混杂的块状层理、较均一的块状层理,还可见复合的反—正递变层理;岩石相类型主要有卵石质泥岩相、块状砂砾岩相、块状砂岩相3种,均表现为重力流沉积特征。在C-M图上,图形基本平行于C=M轴,其中线的C/M值约为10,反映了高密度、高黏度的流体中细粒浓度较高的特点,碎屑以悬浮搬运为主要方式,沉积物的分选较差。

这种水下扇体,从形成的构造环境上看,与孙永传[3]等提出的水下冲积扇相似,而在沉积背景、相标志上与张萌[4]、张金亮[5]、周书欣[6]等人提出的近岸水下扇相似,本次研究采纳张萌等人的观点,认为研究区大凌河油层为近岸水下扇沉积。

根据其沉积、构造和粒度分析等特征,确定38-32块大凌河油层位于扇中部位,还可进一步划分为分流水道、水道间和扇中前缘3个微相。

2 隔夹层发育的影响因素

2.1 沉积因素

研究区大凌河储层为阵发性洪流形成的水下扇体,泥岩相对不发育。随着水道方向的不断前移,前一次重力流砂体上部的泥岩被冲刷掉的部位也会不断发生变化。总的来说,沿水道方向泥岩保留较少。

2.2 构造因素

研究表明,当砂质层堆积在含水且塑性较高的泥质层之上时,压实作用会引起软弱的泥质层发生顺坡下滑或顺层流动,从而使泥质隔夹层厚薄分布不均。研究区的隔夹层也表现为该特点,沉积核心部位隔夹层较薄,一般小于1 m,而边部厚度可达22 m。这种分布特点可能在一定程度上与软弱层受挤压滑动有关。

38-32块大凌河储层是在边界断层杜32断层控制下形成的高密度流沉积扇体。杜32断层是沙河街组三段沉积时期形成的同沉积断层,随着断裂活动的不断发展,水体逐渐变深,在砂体上部沉积湖侵域深水泥岩等细粒沉积物。靠近断层部位,由于地势相对低洼,沉积物堆积较多,砂体和泥质成分相对较厚,因此在区块的边部泥岩相对较多[7]。

研究区靠近杜32断层的一翼较陡,形成大量的地层真空,并被上覆岩系充填。因此在靠近断层部位,往往沉积厚度较大。

逆牵引褶皱在垂向应力作用下形成横弯褶皱。横弯褶皱的顶部受到强烈的侧向拉伸,塑性的泥岩可被拉薄形成顶薄褶皱。而横弯褶皱作用引起的弯流作用会使岩层物质从弯曲的顶部向翼部流动[8-9],从而造成研究区中部泥岩相对较少,边部较多。

3 隔夹层识别

3.1 通过电性和物性特征识别隔夹层

根据取心井岩电关系研究确定,厚度大于0.5 m的隔夹层在测井上有响应。其微电极曲线和微电位曲线幅度差很小或无差异,Rt小于20 Ω·m,声波时差大于300 μs/m,有效孔隙度小于18.3%,渗透率小于58×10-3μm2,含油饱和度小于20%。

3.2 利用地震波形变化识别隔夹层

本次研究使用的高精度三维地震资料采用小面元的束状观测系统进行采集,覆盖次数为90次,面元大小为6.25 m×12.50 m,采样间隔为1 ms,记录长度为6 s,三维数据体主频达到40 Hz,可以分辨出15 m左右的地质体。38-32块大凌河油层的地震主频为40 Hz,地震标准分辨率为15~17 m。统计该区油层内部隔夹层的厚度,大部分厚度在15 m以下,理论上分析,利用地震资料不易识别。

研究发现,不同厚度隔夹层在地震响应特征上存在着差异。针对目的隔夹层,通过局部标志实现时深微调,确保隔夹层与地震相位以及井震的精细对应。通过对有夹层井和无夹层邻井地震波形变化的分析,可以在一定范围内追踪研究区内大于3 m隔夹层的分布情况。

通过对比分析隔夹层在地震相位上的对应关系发现,厚度大于9 m的隔夹层基本对应一个地震同相轴,且隔夹层厚度的变化能对地震波的振幅、相位产生明显的影响。因此,可通过地震同相轴振幅的变化实现对厚度大于9 m的隔夹层平面分布范围的追踪。

厚度在3~9 m的隔夹层对应地震同相轴的一部分,通过分析地震同相轴波形的变化,实现对3~9 m的隔夹层平面分布范围的追踪。

厚度小于3 m的隔夹层在地震剖面上没有对应单独的波形,且隔夹层产生的反射系数也不大,对地震波的形成以及波的振幅、相位基本不产生影响,所以厚度小于3m的夹层在地震剖面上基本无法识别。

根据以上研究成果,以地震波形变化为依据,结合完钻井资料,可以追踪刻画出厚度大于3 m隔夹层的平面分布范围。

4 隔夹层分布特征

本次研究将隔夹层分为顶部盖层、层间隔层和层内夹层,利用以上研究方法,对3类隔夹层的分布特征进行了分别研究。

4.1 顶部盖层

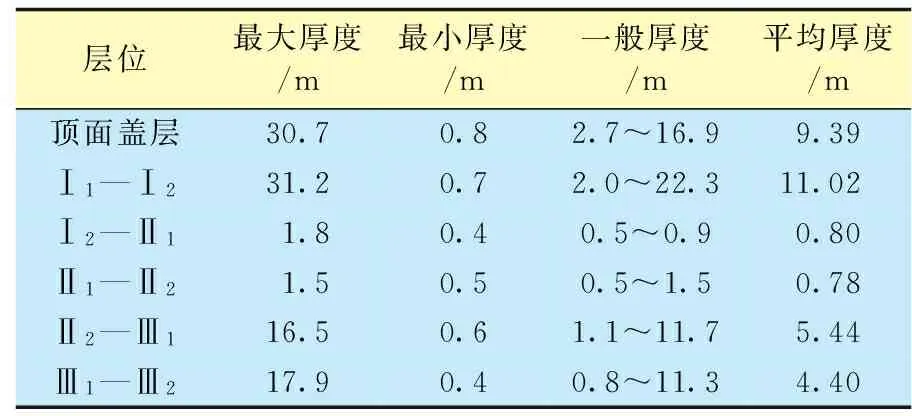

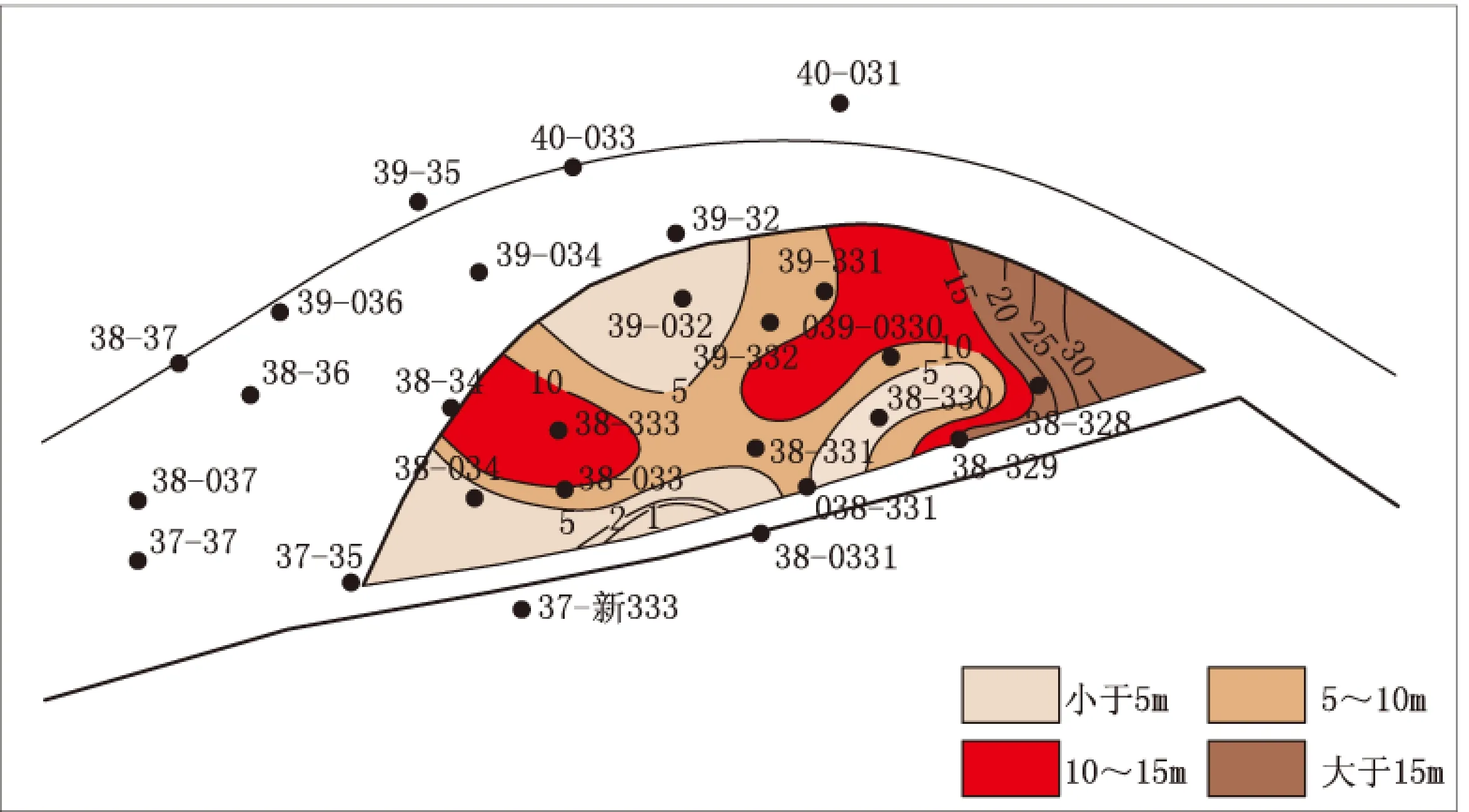

38-32块大凌河油层顶部盖层比较发育,泥岩较纯,全区稳定分布。厚度一般为2.7~16.9 m,平均为9.4 m。东部38-327井附近隔层厚度大于20 m,向西逐渐减薄(表1、图1)。

4.2 层间隔层

Ⅰ1—Ⅰ2小层间隔层主要分布在研究区东北和西南部。其中该区东北部隔层发育,厚度一般为5.0~22.3 m,延伸长度约为600 m,分布范围较大,占工区面积的1/4。

Ⅰ2—Ⅱ1小层间隔层零星分布,隔层厚度一般为0.5~0.9 m,平均为0.8 m,延伸长度较小,一般为70~200 m,分布范围较小。

Ⅱ1—Ⅱ2小层间隔层零星分布,隔层厚度一般为0.5~1.5 m,平均为0.78 m。

Ⅱ2—Ⅲ1小层间隔层主要在南部的38-333井、39-331井和北部的038-332井—38-328井一线发育,隔夹层厚度一般为1.1~11.7 m,平均为5.44 m。

Ⅲ1—Ⅲ2小层间隔层主要在西部38-034井—38-033井一线和南部39-332井—039-0329井一线发育,隔层厚度一般为0.8~11.3 m,平均为4.40 m。

表1 3832块大凌河油层隔夹层厚度统计

图1 3832块大凌河油层顶部盖层厚度等值图

4.3 层内夹层

38-32块大凌河油层小层内部基本无稳定泥质夹层。厚度一般为0.5~1.8 m,夹层在砂体内的延伸距离一般小于井距之半,为不稳定夹层,呈小的透镜状分布。夹层层数较少,夹层频率为每100 m5.3层,夹层密度为6.3%。

5 结 论

(1) 通过对研究区完钻井资料进行分析,结合前人研究成果,确定38-32块大凌河油层为重力流近岸水下扇沉积。

(2) 沉积过程中,阵发性洪流造成水道方向泥岩保留较少。沉积及成岩过程中的差异压实、同沉积断层作用及其伴生的逆牵引褶皱作用会造成泥质成分向区块边部富集,多种因素造成研究区泥质隔夹层主要富集在区块边部。

(3) 通过岩心观察分析,建立岩石相和测井相,确定隔夹层的识别标准。利用不同厚度隔夹层在地震响应特征上存在的差异,利用完钻井资料和高精度三维地震资料,追踪刻画出厚度大于3m隔层的平面分布范围,精确地刻画了研究区隔夹层空间分布特征。

[1] 张吉,张烈辉,等.陆相碎屑岩储层隔夹层成因、特征及其识别[J].测井技术,2003:27(3):221-224.

[2] 辽河油田石油地质志编辑委员会.中国石油地质志(卷三)——辽河油田[M].北京:石油工业出版社,1987:314-315.

[3] 孙永传,等.水下冲积扇——一个找油的新领域[J].科学通报,1980,2(3) :796-799.

[4] 张萌,田景春.“近岸水下扇”的命名、特征及其储集性[J].岩相古地理,1999,19(4):42-52.

[5] 张金亮,沈凤.乌尔逊凹陷大磨拐河组近岸水下扇储层特征[J].石油学报,1991,12(3):25-35.

[6] 周书欣,等.湖泊沉积体系与油气[M].北京:科学出版社,1991:115-136.

[7] 杨茂新.生长断层下降盘逆牵引背斜成因探讨[J].石油物探,1995,34(2):105-109.

[8] 钟延秋,李勇,郭洪金,等.济阳坳陷古近系同沉积背斜构造及其与油气的关系[J].大地构造与成矿学,2006,30(2):28-40.

[9] 朱志澄.构造地质学[M].北京:中国地质大学出版社,2005:93-120.

编辑 黄华彪

20150110;改回日期:20150423

国家科技重大专项“渤海湾盆地辽河坳陷中深层稠油开发技术示范工程”(2011ZX05053)

杜全伟(1992-),男,现就读于东北石油大学石油工程专业,从事石油开发地质研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.03.018

TE122.2

A

1006-6535(2015)03-0074-03