壮医药线背穴点灸治疗小儿外感发热100例*

张晓春,王媛媛,李志锋,王力宁,黄瑾明

1广西中医药大学第一附属医院儿科,广西 南宁 530023;2广州市越秀区中医医院

药线点灸疗法是壮医药治疗疾病的特色技法,其通过药线点灸刺激,疏通龙路、火路气机,以调节人体、天、地三气的同步平衡,从而达到防病治病目的的一种治疗方法。近年来,笔者根据壮医药线点灸“寒手热背肿在梅”[1]的配穴原则,选择壮医药线点灸背八穴治疗外感发热患儿100例,疗效满意,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料 将2013年6月至11月在广西中医药大学第一附属医院就诊的200例外感发热患儿随机分为2组。观察组100例,其中男61例,女 39例;年龄 1~12岁,平均(4.60±2.845)岁;病程 1~48 h,平均(19.42±11.246) h;体温 37.5~40.0℃,平均(38.534±0.64)℃。对照组 100例,其中男64例,女36例;年龄1~12岁,平均(3.71±2.456)岁;病程 1~48 h,平均(22.30±14.993)h;体温 37.5~40.0℃,平均(38.469±0.67)℃。2组性别、年龄、病程、体温等临床资料比较,无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 纳入:1)符合小儿急性上呼吸道感染诊断标准及中医外感发热诊断标准,且以发热为主要临床表现者;2)年龄≥1周岁,<12周岁;3)体温≥37.5℃(腋温,下同)且<41℃者;4)病程在48小时以内。

1.3 排除标准 排除:1)热性惊厥及中暑患儿;2)合并心、肝、肾和造血系统等严重原发疾病者;3)背部有皮损、溃疡及瘢痕体质者;4)正在参加其他药物临床试验者;5)对受试药物过敏者;7)合并精神疾患、行为障碍者。

1.4 治疗方法 取穴:根据壮医药线点灸“寒手热背肿在梅”的理论,选取背部八穴为施治穴位,其具体定位是从风门至大肠俞的连线平分为5等分,二等分之交界处取1穴,每边4穴,共8穴。药线制备及操作方法:用苎麻搓成线,经特定壮药水浸泡加工而成,每条长约30 cm。药线直径约0.25mm。以右手拇指、食指夹持药线一端,露出线头1~2 cm。将露出的线头在酒精灯上点燃,只需要线头有火星即可。将线头火星对准患儿背八穴,顺应手腕和拇指屈曲动作,拇指指腹稳重而敏捷地将带有火星的线头直接点按在预先选好的穴位上,一按火灭即为1壮,每1个穴位灸1壮。治法:体温38.5℃以下者,观察组给予壮医药线背八穴点灸,8壮/次;对照组给予降温贴、温水擦浴等物理降温方法。体温≥38.5℃者2组均口服布洛芬混悬液或对乙酰氨基酚液,或者二种药物交替使用,观察组加用壮医药线背八穴点灸。

1.5 观察指标 分别记录2组治疗前及治疗后0.5、1、2、3、4小时体温变化情况,比较治疗后 4小时内2组退热情况。

1.6 统计学方法 数据采用SPSS 17.0统计软件分析,计量资料采用(χ±s)表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

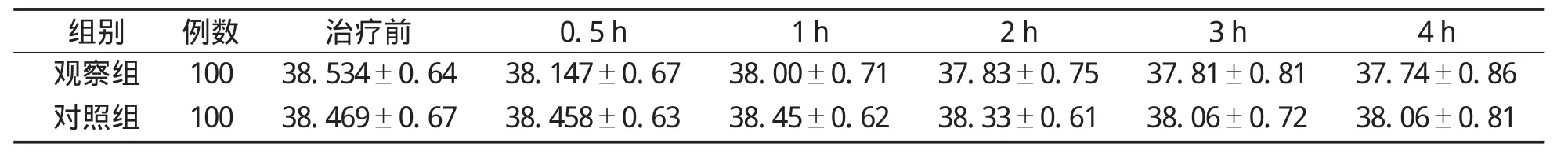

2.1 治疗后4小时内各时段体温 治疗后2组所有时段的体温比较均有明显差异(P<0.05)。见表1。

表 1 2组治疗后 0.5、1、2、3、4小时体温情况(χ±s)℃

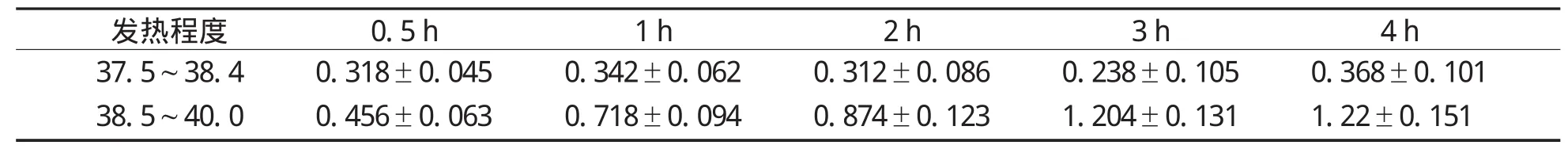

2.2 观察组不同发热程度患儿治疗4小时内体温下降情况 观察组体温37.5~38.4℃与38.5~40.0℃的患儿在治疗0.5小时后体温下降幅度无明显差异(P>0.05),而在治疗 1、2、3、4小时后,体温38.5~40.0℃的患儿体温下降明显(P<0.05)。见表2。

表2 观察组不同发热程度患儿治疗4h内体温下降情况(χ±s)℃

3 讨论

在壮医疾病命名中,小儿发热又称勒爷发那,是指由于毒阻滞三道(谷道、水道、气道)和两路(龙路、火路),气血偏亢所致,临床以体温升高,超出正常范围为主的一类病证。其治疗以解毒、调气为主,使毒去道路畅通而正安。壮医药线点灸是盛传于广西地区的具有壮族医学特色的疗法,在临床中应用于内、外、妇、儿、皮肤等各科,且疗效确切,灸时无痛苦,灸后无瘢痕[2-4]。

笔者根据药线点灸“寒手热背肿在梅”的理论,选取点灸背八穴治疗小儿外感发热,一方面可通过药线中药物本身的芳香、发散而驱散邪气,同时又借助药线的热灼刺激局部穴位并通过经络传导而调整小儿脏腑气血阴阳,从而使毒去气平,恢复三道二路的正常运行而病愈[5]。从中医理论来看,小儿外感发热多属太阳表证,而背八穴位居足太阳膀胱经,通过壮医药线点灸背八穴,可以调整足太阳膀胱经,卫护肌表,驱邪外出。本研究结果表明,2组治疗0.5小时后,药线干预组平均体温就低于对照组,且在治疗后2小时,2组体温差距最大。在观察组中体温为38.5~40℃的患儿体温下降幅度较大。

综上所述,壮医药线背八穴点灸对于小儿外感发热的即时退热效果较好,并体现了壮医特色外治疗法简、便、易、廉的特点。

[1] 庞声航,王柏灿,莫滚.壮医内科常用治法概述.中国壮医内儿科学[M].南宁:广西科学技术出版社,2004:29-57.

[2] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:260-262.

[3] 王艺,万朝敏.中国0至5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南[J].中国循证儿科杂志,2008,3(6):449-457.

[4] 何子强.壮医药线点灸疗法研究现状述评[J].中国民族医药杂志,1996,2(2):45-47.

[5] 蒋筱,赵春艳,罗淑娟.壮医药线点灸疗法在临床应用中的研究概况[J].中国医药指南,2008,6(24):275-277.