高压线塔下特厚急倾斜煤层首采面开切眼位置优化研究

阎跃观,戴华阳,范振东,邹 彪,靳瑞青,韩春云

(1.中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京100083; 2.华亭煤业集团公司中东峡煤矿,甘肃平凉744100; 3.淮南矿业(集团)有限责任公司,安徽淮南232000)

高压线塔下特厚急倾斜煤层首采面开切眼位置优化研究

阎跃观1,戴华阳1,范振东2,邹彪1,靳瑞青2,韩春云3

(1.中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京100083; 2.华亭煤业集团公司中东峡煤矿,甘肃平凉744100; 3.淮南矿业(集团)有限责任公司,安徽淮南232000)

[摘要]以甘肃华亭某矿特厚急倾斜煤层开采为研究对象,采用开采沉陷预计和开采实践,针对采动影响区多基高压线塔进行了首采面开切眼优化设计。揭示了不同开切眼位置对各基高压线塔的采动影响情况,得出了各塔塔顶偏移量与开切眼位置的关系曲线,分析了高压线塔与工作面的相对位置和塔顶偏移量的关系,确定了首采面开切眼优化位置,进行了开采实践和地面监测。在未采取任何纠偏维护措施的情况下,地面10基高压线塔均安全运行,说明首采面开切眼优化位置基本合理,可为类似的多基高压线塔下采煤提供依据。

[关键词]高压线塔,特厚急倾斜煤层,开切眼,位置优化,塔顶偏移量

[引用格式]阎跃观,戴华阳,范振东,等.高压线塔下特厚急倾斜煤层首采面开切眼位置优化研究[J].煤矿开采,2015,20(2) : 66-69.

我国矿区众多,大小矿井几十万个,遍布全国各地。高压线路过采动影响区几乎是一个不能回避的现实问题[1]。地下矿产的大面积开采,必然引起采空区上方地表的移动和变形,有时会造成矿区建(构)筑物的损害[2-3]。对于高压线塔,轻则可造成基础倾斜、开裂、杆塔变形,重则造成基础沉陷、杆塔倾倒、档距变化,严重威胁输电线路的安全运行[4-5]。国内外学者对高压线塔下采煤进行了相关的研究[6-14]。美国Bernett,T.W针对Brunot Island-Collier 345kV高压线路,其中有40个线杆、5个线塔经过Pittsburgh矿区,采用打钻(直径152.4mm)向采空区充填骨料的方法增强稳定性,减少空洞塌陷来保证高压线塔的安全运营[6]。郭文兵、郑彬等指出对于高压线塔,应建立基于铁塔结构、地基基础、线路协同变形理论的高压线铁塔下采煤安全防护理论和技术维护措施[7-9],共对金龙煤业公司高压线塔下21081工作面放顶煤开采进行了研究,结果表明高压线铁塔抵抗地表变形能力大于一般建(构)筑物,随工作面推进过铁塔距离的增大,铁塔中心下沉速度呈对数衰减[7]。

综合分析可知,研究成果主要集中在单基高压线塔下缓倾斜煤层开采和高压线塔的安全防护以及技术维护措施等方面,对多基高压线塔下特厚急倾斜煤层开采的相关研究并不多。甘肃华亭某矿首采面220开采就影响到地面10基高压线塔,且高压线塔的移动变形值与开切眼的位置选择有直接关系。因此本文以高压线塔安全运行、尽可能多回收煤炭资源为指导思想,针对该区域具体的地质采矿条件,以及无法移线、换塔的实际情况,通过开采沉陷预计和开采实践,进行了多基高压线塔下特厚急倾斜煤层首采工作面开切眼位置优化研究。

1 工作面与高压线塔概况

1.1工作面概况

井田内地势东南高,西北低,最高海拔高度+ 1701.3m,最低海拔高度+1525.1m。松散层厚度平均约100m,顶底板主要以砂岩为主,属于中硬岩性,没有大的断裂和褶曲构造,主采6号煤层,煤层倾角53°,开采厚度10m,为特厚急倾斜煤层。220工作面位于井田边界,为区段内首采面,采用分水平区段,区段内大倾角倾斜走向长壁综合机械化放顶煤采煤法,采2.5m放7.5m的采放比,采出率85%。工作面斜长60m,阶段垂高41m,下巷开采深度540m。

1.2 10基高压线塔分布情况

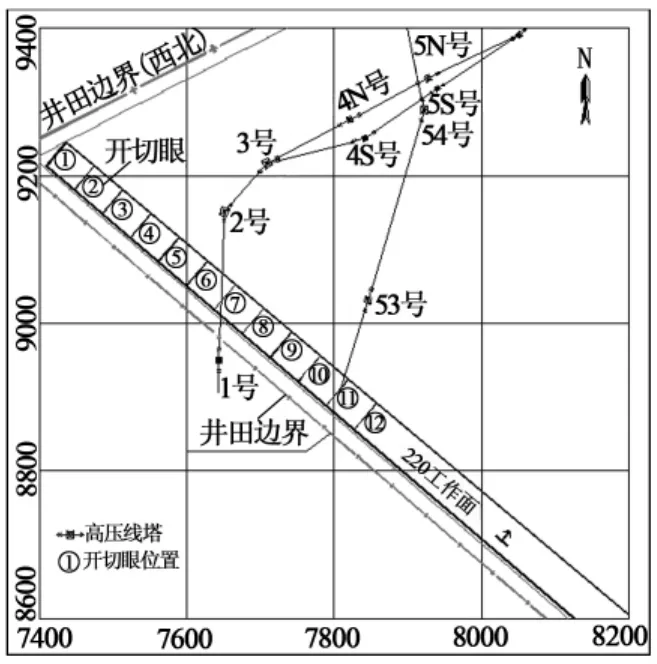

220工作面采动影响范围内有2条110kV高压线路,共涉及10基高压线塔,其中转角塔4基,直线塔6基,塔高31.6m,基础间距为4.5m,高压线塔均位于220工作面开切眼一侧,各塔均位于顶板一侧,其分布情况与工作面位置关系见图1。

图1 10基高压线塔与工作面位置关系

2 首采面开切眼位置方案

2.1工作面不同开切眼位置方案

设计12种开切眼位置方案并分别对其进行采动影响分析。方案一为全采,即220工作面开切眼位于井田西北边界处,其余方案为开切眼位置分别向东南方向缩短50m,即方案二、三、……、十二的开切眼分别距离井田边界50m,100m,……,550m,如图1中①,……,(12)。

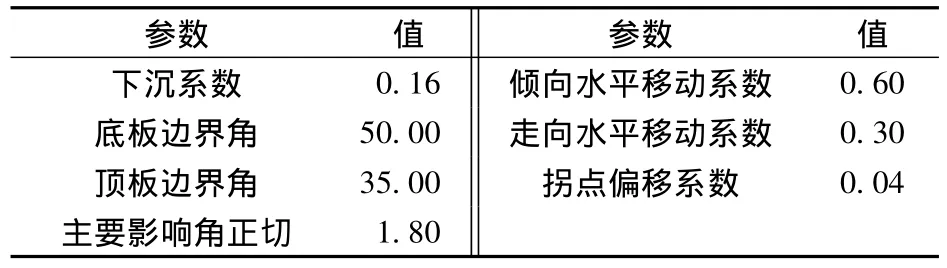

2.2预计参数选取

采用皮尔逊Ⅲ型公式法进行预计分析[10-11],高压输电线路属于线型地物,预计时选择线路的走向方向作为计算方向。根据历年来实测分析、现场调研和工作经验,确定220工作面开采预计参数,如表1所示。

表1 沉陷预计参数

3 采动影响分析

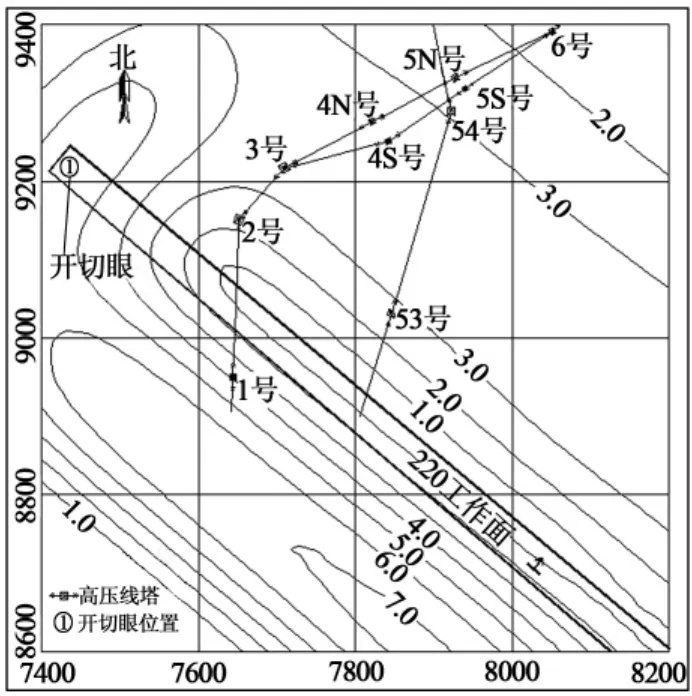

限于篇幅,仅给出按照方案一开采后,首采面220全采后地表下沉等值线图和倾斜等值线图,如图2和图3所示。

图2 方案一220工作面开采后地表下沉等值线

图3 方案一220工作面开采后地表倾斜等值线

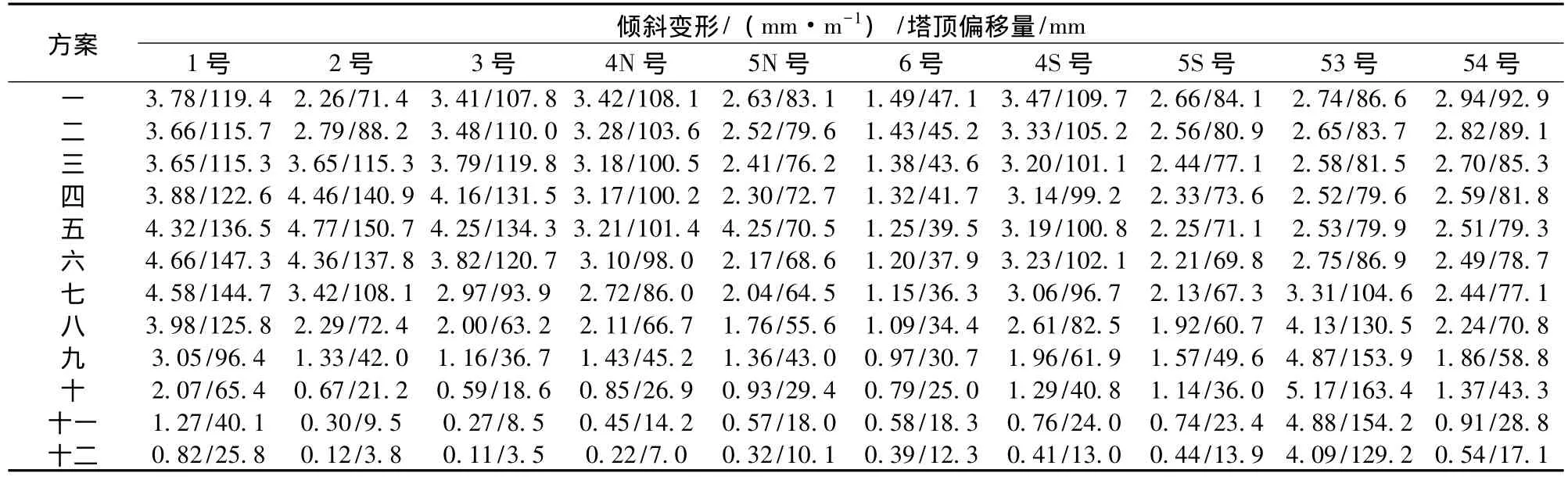

就高压线塔本身而言,属于点状地物,是底面积很小而高度很大的高耸构筑物,倾斜变形对其影响最严重[12],通过地表最大的倾斜变形值和高压线塔高度,可以计算出塔顶偏移量,表2为按照各方案开采后地表最大倾斜变形与高压线塔塔顶偏移量。绘制出10基高压线塔塔顶偏移量与开切眼距井田边界距离关系图,见图4。

表2 各方案地表最大倾斜变形与高压线塔塔顶偏移量

由表2和图4分析可知:同一方案对不同地面位置的影响差别较大,因此很难确定一种对10基高压线塔都影响轻微的开切眼方案。总体上看首采面220开切眼离井田边界越近,则对各基塔的影响越大,塔顶偏移量随开切眼离井田边界距离增大而减小。对于1号、2号、3号和53号塔,距离工作面较近,当开切眼位于该塔附近时,其塔顶偏移量可能会剧增,此时应采取适当的纠偏维护措施。对于4N号、4S号、5N号、5S号和54号塔,位于工作面下山一侧较远的位置,开切眼位置选择不会对塔顶偏移量造成剧增。对于6号塔,距离工作面最远,其塔顶偏移量也最小,移动变形量也最平稳。

图4 各基塔塔顶偏移量与开切眼距井田边界距离关系

110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)中规定,输电线路高压线塔基础的最大倾斜为3‰,按塔高31.6m计算,塔顶最大允许偏移量为95mm。由图4分析可知,当首采面开切眼位置距离井田边界320m时,除1号和53号塔外,其余8基高压线塔均在最大允许移动变形范围内。若距离小于320m,则会有5基塔超过最大允许偏移量。

通过综合分析,确定首采面220开切眼距离井田边界320m时作为优化位置。该位置开采后对1号和53号高压线塔的影响较大,塔顶最大偏移量分别达到135mm和110mm,工作面开采期间需要对这2基采取适当的纠偏维护措施。对其余8基塔的影响较小,工作面开采期间应加强监测。

4 开采实践与实测数据分析

根据开切眼优化设计位置,在现场进行了220工作面的开采实践并布设了地表移动观测站。由于在巷道掘进过程中揭露导水断层,不能按照优化位置布置开切眼,而改为距离井田西北边界360m处布设开切眼。目前220工作面已经回采420m。在工作面推进过程中共进行了4次观测,并根据1号和53号高压线塔处地表观测数据进行了分析。图5为地表观测线实测下沉曲线,图6为1号和53号高压线塔基处不同时间地表最大倾斜变形值。

图5 地表观测线实测下沉曲线

图6 1号和53号高压线塔基处地表最大倾斜变形值

1号塔附近地表最大倾斜变形为2.0mm/m,可得塔顶偏移量为63mm,53号塔附近地表最大倾斜变形为3.5mm/m,可得塔顶偏移量为111mm。预测结果与实测数据吻合,在没有采取任何纠偏维护措施的情况下,地面10基高压线塔均安全运行,验证了首采面开采眼优化位置基本合理。

5 结论

(1)针对多基高压线塔下特厚急倾斜煤层开采问题,设计了12种首采面开切眼位置方案,采用皮尔逊Ⅲ型公式对各基塔进行了采动影响分析,得出了不同方案各基塔的塔顶偏移量。

(2)分析了高压线塔与工作面的相对位置和塔顶偏移量的关系。高压线塔离开切眼位置越近,其塔顶偏移量越容易剧增;距离开切眼位置越远,其塔顶偏移量变化越平稳。

(3)分析确定了首采面220开切眼距离井田边界320m时作为优化方案。受导水断层影响,布置首采面实际开切眼距离井田边界360m,根据1号和53号高压线塔附近的地表实测资料进行了塔顶偏移量计算,分别为63mm和111mm。实测与预测结果比较吻合,地面10基高压线塔在未采取任何纠偏维护措施的情况下均正常安全运行,表明首采面开采眼优化位置基本合理。

[参考文献]

[1]Dai Hua-yang,Yan Yue-guan,Gao Wen-long,et al.Study of the stability and measure of Ultra-high voltage transmission line foundation above goafs[A].International Society for Mining SurveyingⅧInternational Congress[C].Budapest Hungary: 2007.

[2]胡青峰,崔希民,袁德宝,等.厚煤层开采地表裂缝形成机理与危害性分析[J].采矿与安全工程学报,2011,19 (6) : 864-869.

[3]郭麒麟,乔世范,刘宝琛.开采影响下的岩土体移动与变形规律[J].采矿与安全工程学报,2011,28 (1) : 109-114.

[4]刘朝安,高文龙,阙金声.多种采动影响区杆塔地基稳定性数值分析[J].工程地质学报,2012,29 (6) : 922-927.

[5]张广学.济三煤矿4301工作面地表移动变形及高压线杆观测研究[J].矿山测量,2007 (1) : 77-78,82.

[6]Bernett,T.W.Structural of 345kV overhead transmission structures emdash Brunot Island-Collier[A].Minutes of the Meeting-Pennsylvania Electric Association,Engineering Section[R].1978: 16-18.

[7]郭文兵,郑彬.高压线铁塔下放顶煤开采及其安全性研究[J].采矿与安全工程学报,2011,28 (2) : 267-272.

[8]郭文兵,邓喀中.高压输电线铁塔采动损害与保护技术现状及展望[J].煤炭科学技术,2011,39 (1) : 97-101,106.

[9]文运平,郭文兵,郑彬.高压输电铁塔下采煤的安全性分析[J].煤矿开采,2010,15 (4) : 35-37,11.

[10]戴华阳,易四海,鞠文君,等.急倾斜煤层水平分层综放开采岩层移动规律[J].北京科技大学学报,2006,28 (5) : 409-412,467.

[11]杨帆.急倾斜煤层采动覆岩移动模式及机理研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2006.

[12]何国清,杨伦,凌赓娣,等.矿山开采沉陷学[M].徐州:中国矿业大学出版社,1994.

[13]高文龙.采空区特高压输电杆塔的稳定性研究[D].北京:中国矿业大学(北京),2009.

[14]张勇,高文龙,赵云云.煤层开采与1000kV特高压输电杆塔地基稳定性影响研究[J].岩土力学,2009,30 (4) : 1063-1067.

[15]杜长林.煤矿采空区对输电线路的影响及防范措施[J].电力安全技术,2007 (10) : 51.

[责任编辑:徐乃忠]

Location Optimization of Open-off Cut in Steeply-inclined and Extremely-thick Coal-seam under High-voltage Line Tower

YAN Yue-guan1,DAI Hua-yang1,FAN Zhen-dong2,ZOU Biao1,JIN Rui-qing2,HAN Chun-yun3

(1.Earth Science&Surveying Engineering School,China University of Mining&Technology (Beijing),Beijing 100083,China;

2.Zhongdongxia Colliery,Huating Coal Group Corporation,Pingliang 744100,China;

3.Huainan Coal Mining Group Corporation Ltd.,Huainan 232000,China)

Abstract:In order to optimizing open-off cut location of first mining face in extremely-thick and steeply-inclined coal-seam in a mine of Huating Coal,mining influence of different open-off cut location on every high-voltage line tower was revealed.The relationship curve of offset of tower top and open-off cut location was obtained and national open-off cut location was decided.By mining practice and surface monitoring,it was found that all high-voltage line towers were in safe operation without applying any protection measures,which showed that the open-off cut location was rational and could provide reference for similar condition.

Keywords:high-voltage line tower; extremely-thick steeply-inclined coalseam; open-off cut; location optimization; offset of tower top

[作者简介]阎跃观(1981-),男,山西太原人,讲师,工学博士,从事开采沉陷、大地测量、变形监测等方面的研究。

[基金项目]国家自然科学基金资助项目(51404272) ;高等学校博士学科点专项科研基金项目(20110023110014) ;中国矿业大学(北京)大学生创新训练项目(Y20131208,Y20141202)

[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2015.02.019

[收稿日期]2014-09-15

[中图分类号]TD822.2

[文献标识码]A

[文章编号]1006-6225 (2015) 02-0066-04