我所经历的物理实验

丁肇中

(美国麻省理工学院,美国 马萨诸塞州 波士顿)

·校长·名人访谈·

我所经历的物理实验

丁肇中

(美国麻省理工学院,美国 马萨诸塞州 波士顿)

丁肇中教授

首先论述了基础研究与技术应用的关系,指出技术的发展是生根于基础研究之中。然后介绍了作者自己做的4个物理实验的内容意义以及从每个实验中总结出来的体会。

实验; 物理实验; 基础研究; 应用技术

1 技术的发展是生根于基础研究之中

我个人认为,我们最重要的目标是探测未知,探索自然界的存在,探索我们无法想象也不曾发现的现象。

这是我第一次到商学院做报告,我向大家介绍的是“我所经历的实验” 讲我所做的实验,我的实验包括两种,第一种是为了探索宇宙中最基本的结构,另一种是在国际空间站上进行的寻找宇宙的起源的实验。

我小时候是在重庆长大,那时候常常有日本飞机来骚扰,所以我没有机会上学,同时我那个时候对上学特别没有兴趣。今天,我们正享受着由人们对基础研究所带来的前所未有的成果,这里包括技术、通讯、计算机、交通、医疗等,这些大大提高了我们的生活质量。可是常常被人们忘记的是,为这些成就奠定基础的科学家,这些科学家是出于对自然界的好奇心而去不停地探索。

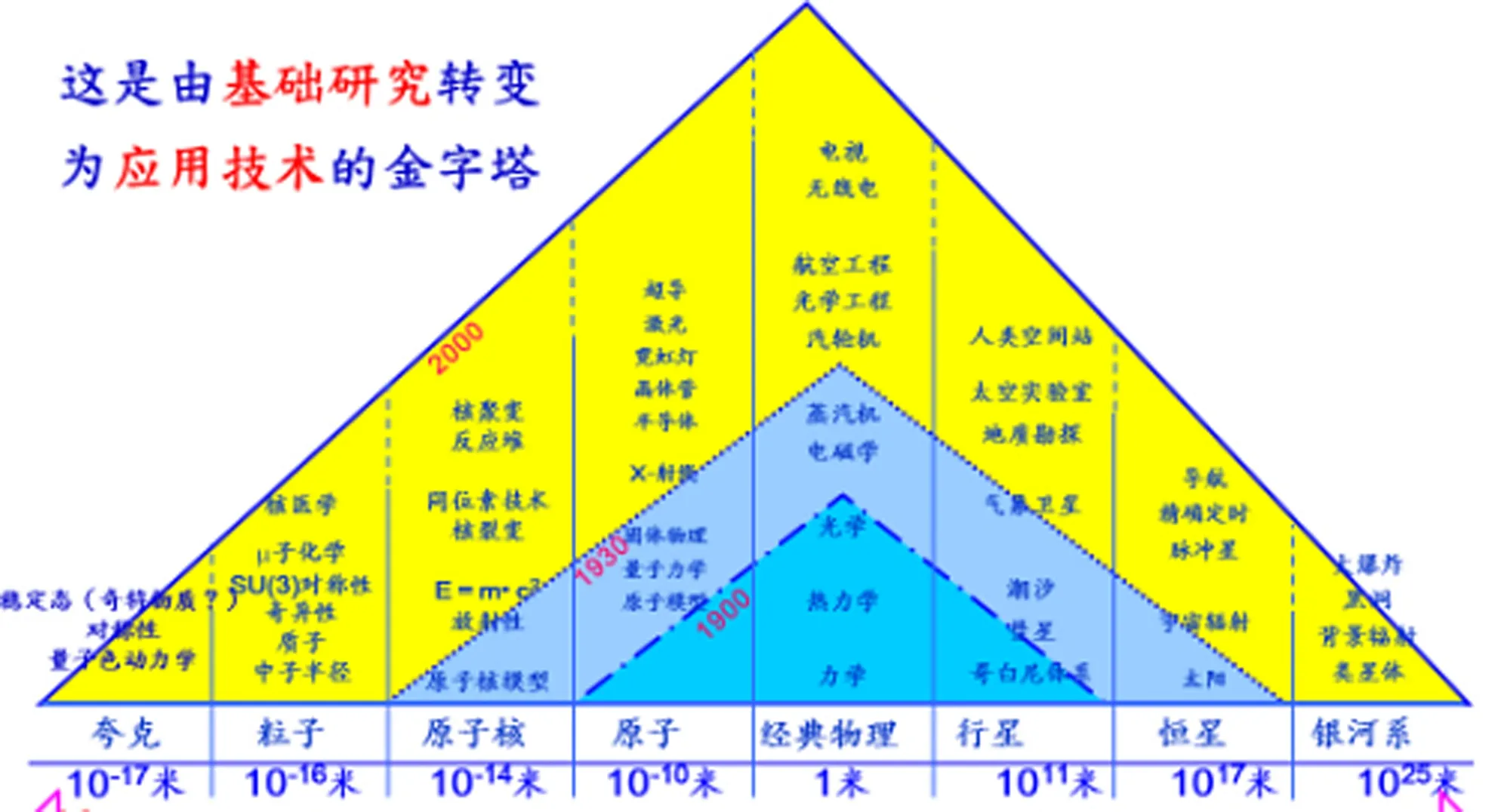

这是一座由基础研究转变为应用技术的金字塔(图1)。100年前,最尖端的科学是光学、力学,现在被用在电视、无线电、航空航天工程;20世纪30年代,最尖端的科学就是量子力学和原子物理,当时所有人都不理解它的用处,现在被用在IT上;20世纪40年代最尖端的科学是原子核物理,现在被用在核聚变。从大距离方面看,20世纪30年代最尖端的科学,就是对太阳系的研究,现在被用在导航和定时上。金字塔由于新的应用在不断增高,同时基础研究不断地拓宽它的底部。而基础研究逐渐走到了金字塔最外面的角落,因此,有时候因为它远离日常生活而受到责难。只有在一段时间以后,当金字塔的应用部分长高了,公众对奇怪的新现象熟悉了,他们才看上去比较“实际”。

图1 研究演变的金字塔

许多人认为,如果一个国家想要在技术和经济方面有竞争力,它必须集中于能立即有市场效益的实用性技术的发展,并使经济持续发展。我们听到这样的争论:是支持“无用的”基础学科,还是将资源集中于技术的转化和应用研究。从历史的观点来看,后一种观点是目光短浅的。如果一个社会将自己局限于技术转化,显然,经过一段时间,基础研究不能发现新的知识和新的现象后,也就没有什么可以转化的了。所以,技术的发展是生根于基础研究之中。

实验是自然科学的基础,理论如果没有实验的证明,是没有意义的。当实验推翻了理论后,才可能创建新的理论,理论不可能推翻实验。过去400年,我们对物质基本结构的基本了解,大都来自于实验物理。

给大家介绍几个我做的实验。

2 四个实验四种体会

2.1 第一个实验,1974年发现J粒子

(1) 实验几乎被世界上的所有实验室拒绝

我们对宇宙最基本的认识是随着时间改变的。很早以前,中国人就认为世界是由金木水火土构成的,是最简单的。到了19世纪初期,周期表出现了,当时所有人认为最简单的东西是近一百个周期表上的元素。再后来就认为原子核是最简单的东西,到了20世纪70年代,我们又发现原子核里面几百个基本粒子是最简单的,现在我们又知道6种夸克(Quark,是一种基本粒子,也是构成物质的基本单元)和3种电子是最基本的。这说明,物理学的知识和人们对客观世界的看法是随着时间而变的。

1974年以前,物理学界认为,宇宙最基本的结构是3种夸克。我就问,为什么只有3种夸克?为了寻找新夸克,70年代初我设计了一个实验,实验要求的精确度是极高的。相当于在北京下雨时,每秒钟有100亿个雨滴,如果有1个雨滴是红色的,我们要从这100亿个雨滴中找出它来。

所以这个实验不受所有物理学家的欢迎,主要的原因是,大家都相信只有3种夸克,一来因为这3种夸克可以解释所有当时已知的物理现象;二来没有人相信如此困难的实验能成功。实验几乎被世界上的所有实验室拒绝。

然而,在不断的坚持下,1972年,美国的布鲁凯文实验室接受了我们的实验,为了从100亿个已知粒子中找到一个新粒子,这个实验,必须每秒钟输入100亿高能量的质子到探测器上,在这么多的质子输入探测器所产生的放射线会彻底破坏探测器,对工作人员也是非常危险的。因此,必须发展全新的,精确的,在非常强的放射线下能正常工作的全部仪器,也必须设计安全的屏蔽系统。为了保护人的安全,先用5吨的铀,100吨的铅,然后用10 000吨的水泥,把这些放射性去掉。最后用了肥皂,因为含水最多,所以用了5吨肥皂吸收了中子。开始向美国政府请求经费买5吨的肥皂,后来麻省理工学院说,不用美国政府出,由麻省理工学院出。正是这么多屏蔽,一个小时以后,辐射区的放射能量为5伦琴/小时,还是非常非常危险的。

我们最终做成了这个实验。两年后,我们果然发现了一种新的粒子,它有一种特殊现象,寿命比已知的粒子长10 000倍。新的粒子发现以后,很快同样寿命的粒子也被发现,它的重要性类似于我们发现一个偏僻的村子里所有的人不是一百岁,而是一百万岁。新粒子的发现,证明了宇宙中有新的物质存在,它们是由新的夸克组成的,我们把它命名为J粒子。

J粒子的发现,改变了物理学家长期认为世界上只有3种夸克的观念,改变了人类对于物质基本结构的认识。继J粒子之后,人们又找到了新的粒子,现在我们已经知道,世界上至少存在6种不同的夸克。这个实验的发现让我拿到了诺贝尔奖。

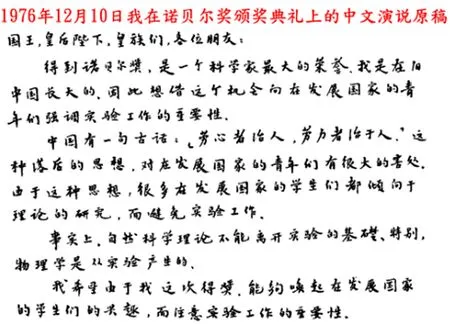

(2) 用中文做诺贝尔获奖报告

拿到诺贝尔奖以后,我就跟瑞典皇家科学院说,诺贝尔奖一百年了,从来没有人用中文演讲,所以我要用中文做一个报告,当时美国大使来找我说:“你出生在美国,为什么用中文?”我说:“中国是世界上最古老的文明,所以我要用中文(图2)”。

得到诺贝尔奖,是一个科学家最大的荣誉,我是在旧中国长大的,因此想借这个机会向在发展中国家的青年强调实验工作的重要性。中国有一句古话,“劳心者治人,劳力者治于人”。这种落后的思想,对在发展中国家的青年们有很大的害处。事实上自然科学理论不能离开实验的基础,特别是物理学,它的理论就是从实验中产生的。

图2 丁肇中中文演说原稿

我的第一点体会,做事情要对自己有信心,做你认为正确的事,不要怕困难,更不要因为多数人的反对而改变。

2.2 第二个实验,1979年胶子的发现

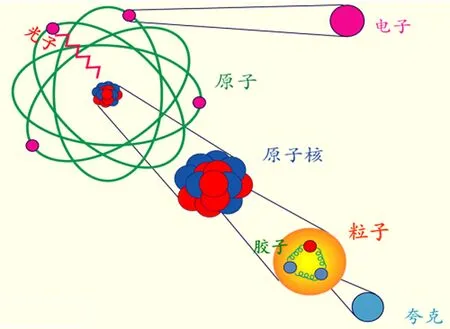

在上世纪70年代德国有一个很大的加速器,是300亿电子伏的电子对撞机,周长是7公里,我的目的就是测量电子的半径。结果发现一个很重要的东西,叫胶子(图3)。

图3 胶子示意图

刚才已经说过了,原子里面有原子核,里面有电子,电子里面有粒子,粒子里面有胶子。1612年宇宙中物质之间有引力被发现,但到现在为止没有人知道引力是怎么回事。电磁力是由光来传输的,强力就是由胶子来传输的。1979年9月2日纽约时报很长一篇文章介绍了我们发现了胶子的消息,27名中国科学家参加了这次主要的实验,这是非常重要的贡献。

第二点体会,做基础研究对意料之外的现象要有充分的准备。要知道,我们做这个实验原来的目标只是测量电子的半径。

2.3 第三个实验,欧洲核子研究组织进行的一次实验

欧洲核子研究组织(CERN)有一个周长27公里的加速器,这里最重要的发现就是互联网。刚才已经说过了,第一个问题,到底有多少种电子?电子有多大?电子能不能再分成更小的粒子?有多少种夸克?开始都认为只有3种,后来发现错了,现在有6种。夸克有多大?夸克能不能再分成更小的粒子?

所以我们用的是1 000亿电子伏的电子和1 000亿电子伏的正电子对撞,产生很高的温度,是太阳表面4千亿倍的温度。我的实验就是在实验室里模拟宇宙大爆炸最开始的情况。这个实验是很大的,从上到下大概六层楼高,磁铁重1万吨,里面有300吨的铀是来自前苏联。

这个实验是首次由美国、前苏联、中国、欧洲等19个国家的600名科学家共同参加的大型国际合作,中国最主要的贡献就是上海硅酸盐所生产的BGO晶体,BGO是透明的,但是重量和不锈钢一样。当时世界的年产量只有4公斤,我们需要12吨,这个问题后来被上海硅酸盐所解决了,那时候我经常到上海来(图4)。BGO等于透明的不锈钢,现在被广泛用于世界的医学以及工业。这个实验共发表了300篇文章,有300人获博士学位。这300篇文章的基本观念非常简单,第一,我们知道宇宙中只有3种不同的电子,第二,电子是没有体积的,电子半径小于10的负17次方厘米,第三,夸克也是没有体积的,夸克半径小于10的负17次方厘米。

图4 丁肇中教授

第三点体会,要领导和主持一个大型国际科学合作,最主要的要选择科学上最重要的题目,引起参加国科学家最大的兴趣。因为我并没有权利通知德国人、意大利人等,他们愿意参加,是认为这个题目是非常重要的。对贡献大的科学家,要有优先的认可,并使之得到国际上的公认。这样才能得到参加国政府长期的优先支持。

(未完待续)

(本刊综合摘编自中欧国际工商学院等网站)

My Experince of Physical Experiments

DINGZhao-zhong

(Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA)

The author discussed the relationship between basic research and technology application first, and pointed out that technological development is rooted in the basic research. Then he introduced the contents and significance of four physical experiments conducted by author himself, and comprehending from each experiment

experiment; physical experiment; basic research; applied technology

2015-01-12

丁肇中(1936-),男,祖籍山东省日照市,美国实验物理学家、华裔美国人,现任美国麻省理工学院教授,中国科学院大学名誉教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。他曾发现一种新的次原子粒子,并命名为“J粒子”。1974年丁肇中与美国加州斯坦福大学教授伯顿·里克特几乎同时各自发现新的基本粒子-J/ψ基本粒子,1976年两位教授因此获得诺贝尔物理学奖及美国政府的劳伦斯奖。目前,丁肇中正领导由16个国家600名科学家组成,在国际空间站上唯一的大型科学实验(AMS),寻找宇宙的起源。

O 571

A

1006-7167(2015)03-0001-03

编者按:丁肇中教授是一位杰出的实验物理学家,诺贝尔奖金获得者。他对科学实验有许多著名的论断,在许多大学、科研部门作过关于一些著名物理实验及体会的演讲。本刊特选登丁肇中教授在中欧国际工商学院大师讲堂的《我所经历的物理实验》报告,其内容丰富,意义深刻。现发表,以飨读者。