陕西省流动人口时空特征及其影响因素——基于第四、五、六次人口普查的研究

方 蕾, 刘科伟, 许 玲, 李建伟

(西北大学 城市与环境学院, 陕西 西安 710127)

陕西省流动人口时空特征及其影响因素——基于第四、五、六次人口普查的研究

方蕾,刘科伟*,许玲,李建伟

(西北大学城市与环境学院,陕西西安710127)

摘要:以三次人口普查年份为时间尺度,利用流动人口和社会经济指标数据,通过ArcGIS的全局、局域空间自相关分析模型等方法,研究了近30年来陕西省流动人口的数量变化、时空分布特征以及影响因素。结果表明:陕西省流动人口规模扩大,占常住人口比重增长趋势明显;流动人口空间分布处于不均衡态势,相对重心逐步向北移动;流动人口分布逐步自相关,空间聚集增强,形成了陕北高-高密度、关中高-低密度和陕南低-低密度三个聚集带;矿产资源开发、三次产业发展和流入地生活条件优越是陕西省流动人口时空分异的主要影响因素。

关键词:陕西省;流动人口;空间自相关;时空特征;影响因素

大规模的流动人口是中国特定时期最显著的人口现象[1],既影响着我国农村工业化、现代化的发展,同时也给城市基础服务设施、公共服务设施和社会管理带来新的挑战。20世纪90年代开始,随着中国的工业化和城镇化进程加速,大量农民涌进城市,特别是东南沿海地区,出现了“民工潮”这一社会现象,众多的暂住人口在全中国范围内流动于城市与乡村之间。中国学者也对流动人口进行了大量研究,主要集中在流动人口的特征[2-4]、影响因素[5-7]、政策管理[8-9]等方面。传统的流动人口分析只注重对其数量的对比分析,或从流动人口的单项因素,如年龄结构、性别构成、流动方向、流动原因和职业构成因素来阐述[10],较少见到对其空间变化进行的分析总结。21世纪以来,人口流动日趋活跃,人口聚集趋势增加。不少学者开始利用区位熵[11]、基尼系数[12]、GIS的分析功能[13-14]等方法对流动人口空间特征进行分析,对流动人口的空间差异和影响因素进行剖析;但时间尺度上缺乏较长时间序列下流动人口时空演变与分异规律的分析。

本文利用三次人口普查资料(以下简称四普、五普、六普),运用空间自相关和回归分析等方法,探讨近30年来陕西省流动人口变化与时空分布特征,并对其变化原因进行解析,为陕西省流动人口引导、服务和管理等研究提供借鉴和参考。

1区域概况与数据

1.1 研究区概况

陕西省地处中国西北内陆腹地,是我国东西部联系的枢纽地带;地域狭长,从北到南可分为陕北高原、关中平原和秦巴山地三个地貌区,南北气候相差较大,经济社会差异明显。陕西省第六次人口普查数据显示,截止到2010年11月1日零时,陕西常住人口为3732.74万人,流动人口达到589.44万人,约占全省常住人口的15.79%,总流动率达15.35%;与2000年相比,流动人口增加了1.5倍,占常住人口的比重上升了9.1个百分点。2010年,陕西省生产总值达10123.48亿元,三次产业结构比重分别为10∶54∶36,人均生产总值为27133元。

1.2 数据来源

选取陕西省10个地级行政区划单位,共107个县级行政区划单位为研究区。主要采用《陕西省1990年人口普查资料》《陕西省2000年人口普查资料》和《陕西省2010年人口普查资料》中的《陕西省各地区分性别、户口登记状况的人口》和《陕西省各地区分性别的户口登记地在外乡镇街道的人口状况》等数据。其他社会经济指标主要来自《中国城市统计年鉴》《陕西统计年鉴》等相关数据。

1.3 流动人口

我国流动人口在各次普查中的定义不同。四普(1990年)流动人口为“常住本县、市一年以上,户口在外县、市和住本县、市不满一年,离开户口登记地一年以上”[15];五普(2000年)和六普(2010年)为“居住本乡镇街道半年以上,户口在外乡镇街道和在本乡镇街道居住不满半年,离开户口登记地半年以上”[16-17]。本文中流动人口是指离开户籍所在的县(市、区)在其他县(市、区)居住的人员,实际值取各人口普查规定对应的流动人口;但在设区的市行政区域内,区与区之间异地居住的人员除外[18]。

2陕西省流动人口总量变化特征

陕西省流动人口总量变化特征表现为流动人口规模扩大,占常住人口比重增长趋势明显。六普数据显示,以县(市、区)为基本地理单元来看,2010年陕西省流动人口为589.44万人,其中省内流动人口与省外流入人口数量的比值为5.04。从全国范围(除香港、澳门、台湾)看,全国流动人口规模的平均水平为841.74万人,流动人口规模较大的省份大多分布在沿海地区。其中,广东省的流动人口规模位居首位,达1369.83万人,其次为浙江、江苏、山东等省份;从中国西北地区来看,陕西省流动人口处于西北五省区前列(图1)。2010年,陕西省常住人口已达到3732.74万人,而户籍人口为3840.27万人,户籍人口比常住人口多107.53万人,说明陕西省为流动人口输出城市。户籍人口比五普增加了249.43万人,增长速率为24.94万人/年;流动人口比五普增加了352.91万人,约1.5倍,说明陕西经济社会以及城镇化的快速发展,助推了人口的流量和流速。同时,流动人口占常住人口的比重从四普的3.09%增加到五普的6.69%,增长率达116.5%,从五普到六普的增长率达到136%,可以看出流动人口占常住人口的比重在不断上升,且速度加快(见表1)。

图1 全国六普流动人口对比Fig.1 The contrast of floating populationof different provinces in the sixth census表1 陕西省四、五、六普常住、户籍、流动人口比较Tab.1 The comparison of permanent, registered and floating population amongthe fourth, fifth, sixth census in Shaanxi province

万人

*四普中户籍人口与常住人口数量相等,但实际并非如此,为反应数据的正确性,对户籍人口不取值。

3陕西省流动人口空间分布特征

3.1 研究方法

为了更好地表示流动人口的异质性,用ArcGIS分别对流动人口规模及其占常住人口的比例予以表示.为了便于对三次人口普查中的数据进行对比,用分位数方法将其分为五类,再用不同颜色来表示各类。

3.1.1全局空间自相关全局空间自相关反映整个区域空间内某一属性的总体特征,是衡量相邻空间分布对象属性取值之间相关性的指标.分析模型主要有GlobalMoran′sⅠ、Geary′sC、Getis′sG[19-21]等,本文使用GlobalMoran′sⅠ,计算及取值参考文献[22-23]。

3.1.2局域空间自相关局部空间自相关可以准确探测聚集区域。本文利用热点分析Getis-OrdGi*统计,计算局域G系数并通过颜色将其结果区分为“热点”和“冷点”,即高-高集聚和低-低集聚[24],用以表示流动人口的空间聚集情况。

3.2 流动人口空间分布不均衡,相对重心向北移动

陕西省流动人口在各个市区(指10个市和1个农业高新技术产业示范区)的分布不均衡(图2)。对比三次普查数据,可以看出流动人口主要集中在西安、延安、榆林三市和杨凌区,这几个市区的流动人口总和占陕西省总流动人口的60%左右,四普、五普和六普比例分别为61.19%、59.86%和67.39%,总体趋势为增长趋势;其次为铜川、宝鸡、汉中和咸阳四市,其总和占陕西省总流动人口的20%以上,三次普查比例分别为28.95%、23.44%和20.10%,逐步下降,主要是由于汉中、宝鸡和咸阳三市的流动人口增加数量小于减少数量;安康、商洛和渭南三市流动人口之和占陕西省总流动人口的10%左右,三次普查比例分别为9.87%、16.70%和12.51%。总之,所有市区流动人口的绝对数量在增加,部分地区的相对数量在减少,例如铜川、渭南等,主要原因可能与资源型城市资源枯竭有关。

图2 陕西省各市流动人口占常住人口比重Fig.2 The proportion of floating population topermanent population in Shaanxi province

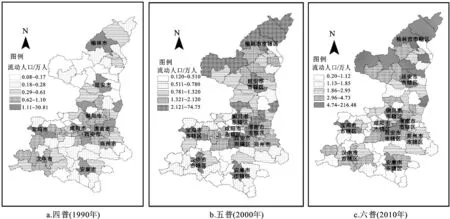

从流动人口空间分布图(图3)来看,陕西省各地四普(图3a)的流动人口较均衡,差异较小,主要由市区占主体,除关中几个县城的流动人口规模稍大外,流动人口大部分集中于各市的市区范围内。五普(图3b)的流动人口规模开始在县城范围内扩大,陕北地区尤为明显,各地差异逐步出现。六普(图3c)的流动人口除西安变化不大外主要集中于陕北地区,县城的流动人口比例明显增加,各地差异较为显著。从流动人口占常住人口的比重分布图(图4)来看,陕西省的流动人口重心向陕北移动,并且流动人口占常住人口的比例相对差异减小,说明两者的增长速度正在趋于相近,同时也说明近年来流动人口的增加速度在上升。

图3 陕西省三次人口普查流动人口分布Fig.3 The distribution of floating population of three census in Shaanxi province

图4 陕西省三次人口普查流动人口占常住人口的比重分布Fig.4 The distribution of the proportion of floating population topermanent population of three census in Shaanxi province

3.3 流动人口空间聚集增强,形成三个密度聚集带

为了消除人口变化的影响,利用ArcGIS对陕西省四、五、六普流动人口占常住人口比重进行全局自相关分析,得出Moran′sⅠ指数值,同时选取双侧Z检验,置信度为0.1%.当Z得分取值为[-1.65,1.65]时,研究区范围内的流动人口占常住人口比重分布不显著相关,空间自相关性较弱;当Z得分取值为(1.65,+∞)时,分布呈显著空间正自相关性;当Z得分取值为(-2.58,-1.65)时,分布呈显著空间负自相关性。研究区在三次人口普查中流动人口占常住人口比重的全局Moran′sⅠ值都为正(见表2)。四普Moran′sⅠ指数虽然为正,但Z检验值处于[-1.65,1.65]之间,呈随机特征;而五、六普检验结果均在1%水平上显著,研究区流动人口占常住人口比重存在显著的正空间自相关,即区域内流动人口占常住人口比重高的各单元在空间上集聚,流动人口占常住人口比重低的各单元在空间上集聚。总之,陕西省流动人口占常住人口比重的空间分布从不规律状态向空间聚集过渡。

表2 陕西省三次人口普查流动人口占常住人口比重全局自相关分析Tab.2 The global autocorrelation analysis of the proportion of floatingpopulation to permanent population of three census in Shaanxi province

通过对陕西省四、五、六普流动人口占常住人口比重进行局域空间自相关,得到三次人口普查的空间集聚特征,陕西省北、中、南三地区流动人口分布的变化特点:(1)陕北地区(包括榆林和延安两市)不断变“热”。陕北地区的变化特征为冷点→局部热点→大面积热点,流动人口占常住人口比重的聚集增强。(2)关中地区(包括西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川五市及杨凌区)大部变“冷”。关中地区变化特征为大部热点→局部冷点→冷点增加,流动人口占常住人口比重的聚集减弱。(3)陕南地区(包括汉中、安康和商洛三市)基本持“冷”。陕南地区基本都处于冷点,但是冷点的聚集在减弱。

总体上,除陕北外,其他地区流动人口占常住人口比重的聚集强度减弱,差异相对减小。陕西省流动人口的“热点”从关中地区向陕北地区移动,“冷点”保持在陕南部分地区。

4陕西省流动人口变化的驱动因素

4.1 资源开发

在西北地区,陕西省具有丰富的能源、矿产、土地资源和富有特色的文化、旅游资源等而占有比较优势。资源条件差异成为陕西省各市区流动人口具有时空差异的基本影响因素[25]。1990年流动人口占常住人口比重较大的城市(区)有宝鸡、西安、杨凌、咸阳和铜川,这些城市主要依托纺织业、机械工业、电子及通信设备制造业和食品制造业等,形成了以加工业和制造业为主导的产业体系,并拉动流动人口输入。2000年以来,陕西形成以能源、机械、电子、医药化工、食品和建筑等六大优势产业为主的产业现状(见《陕西省国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》),特别是石油和天然气开采业、电子及通信设备制造业的产值位于前列,流动人口格局随之发生变化,空间差异也日趋明显。如延安、榆林两市依赖石油、天然气和煤炭的开采和加工,形成了长城沿线资源富集地带,其中神木、府谷、榆林和横山4个市县是国家晋陕蒙能源重化工基地的重要组成部分[25]。由于能源开采和加工行业属于劳动密集型行业,故而成为流动人口新的增长点。2010年,石油和天然气开采密集地带的各城市流动人口占常住人口比重排名较2000年大幅度提高(表3),在整体上拉动流动人口的流入。可见,资源的开发特别是矿产资源的开发是流动人口空间变化的重要诱导因素。

表3 陕西省各市区三次人口普查流动人口占常住人口比重排名Tab.3 The rank of the proportion of floating population to permanent populationof three census of every city in Shaanxi province

4.2 产业发展

流动人口主要集中向经济和社会发展活跃的大城市流动[26-27]。本文采用三年各产业数据对数值与流动人口的对数值进行回归分析,分析了第一、二、三产业的发展对流动人口变化的影响。如图5所示,第一产业对流动人口规模的影响由四普的0.6557下降到五普的0.6318,随后又上升到六普的0.7614,R的拟合度稍小,表明传统农业对流动人口的影响呈波动性,但不能解释流动人口规模的扩大。第二产业对流动人口的影响持续上升,由0.6511→0.7217→0.8608,R拟合度较第一产业变大且逐步增大,说明第二产业对流动人口的影响正在上升,对流动人口规模的解释程度较大。第三产业对流动人口的影响也在持续上升,由0.7798→0.7993→0.9429,R拟合度较第二产业小(2010年除外),但也在逐步增大,说明第三产业对流动人口的影响正在上升,对流动人口规模的解释程度较第二产业相对小。综上所述,第三产业对流动人口流动的影响最大,这主要是由于随着经济发展,陕西省流动人口从事行业更倾向于第三产业。以六普为例,流动人口从事商业、服务业人员所占全省流动人口总数的比重最大,达41%;其次是生产和运输设备操作人员及有关人员,达27.1%;第三为专业技术人员,为14.9%。其他产业的人口就业规模在全省所占比重都较低,这与第三产业吸纳劳动力强、对文化程度要求不高、能提供较多的就业岗位等特点相关,也说明大部分流动人口仍以从事简单劳动的岗位为主,技术层次较低。因此,在矿产资源进一步开发背景下,加工制造业和服务业将成为吸纳流动人口的主要领域。

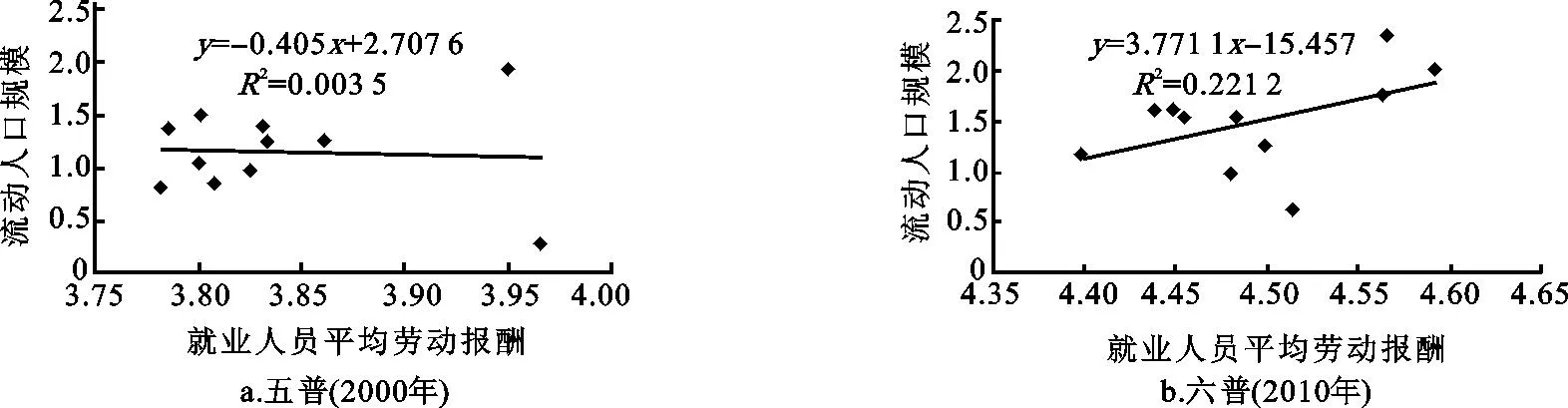

图5 陕西省各市区流动人口规模与产业发展关系Fig.5 Relationship between floating population size and industrial development of every city in Shaanxi province4.3 生活条件

流动人口的规模还与流入地的生活条件有关,包括收入水平、基础设施水平和公共服务设施水平等。流动人口已经从20世纪80年代的社会型流动人口向经济型流动人口偏移[28],收入水平也逐渐成为影响流动人口流动的主要因素。对五、六普就业人员平均劳动报酬的对数值与流动人口规模对数值进行回归分析(采用统计年鉴中就业人员平均劳动报酬进行比较,因四普并没有对其进行统计,所以只对五、六普的数据进行计算比较)。由图6可以看出,就业人员平均劳动报酬对流动人口的影响力由负值(-0.405)变为正值(3.7711),拟合度也变大,表明其影响在上升。可见,收入水平是影响流动人口的主要原因。在追求经济目标的同时,流动人口特别是农村流动人口也在追求更好的公共设施服务,包括道路、教育、医疗等。

图6 陕西省各市区流动人口规模与就业人员平均劳动报酬关系Fig.6 Relationship between floating population size and average earningof employed persons of every city in Shaanxi province

5结论

陕西省流动人口规模扩大,占常住人口比重增长趋势明显。同时,陕西省是一个流动人口输出的省份,经济社会以及城镇化的快速发展,助推了人口的流量和流速。

陕西省流动人口空间分布处于不均衡态势,相对重心逐步向北移动。同时,流动人口占常住人口比重空间分布由不规律向空间聚集过渡,区域流动人口空间形成了高-高、高-低和低-低聚集带。陕北地区形成高-高聚集区,流动人口趋向于劳动密集型产业发达、工资高的陕北一带,同时有部分向经济发达、交通便利的大城市发展;关中大部分地区为高-低聚集区;低-低聚集带主要集中于陕南地区和关中部分地区。

陕西省流动人口时空演变的驱动因素主要体现在资源开发、产业发展和生活条件三大方面。近年来陕北一带矿产资源开发,带动了产业的发展,从而吸引了不少流动人口。但是,由于能源开发受环境保护、结构调整和煤炭价格变动等因素影响,吸纳流动人口的数量和质量会呈现一定的波动性。

近年来,陕西省对流动人口的管理加以重视,先后颁布了《陕西省流动人口计划生育管理办法》和《陕西省流动人口服务管理办法》等规章制度规范管理流动人口;但由于流动人口的规模大,地域广,使得服务和管理无法做到均质化和全面化。所以,在今后城市编制规划中,要将流动人口的增长、变化以及其对城市设施或保障服务的需求作为重要的因素统筹考虑,采取有效措施控制流动人口数量。城乡经济社会发展差距的存在是城乡人口迁移的关键因素,随着城乡一体化的深入发展,人口流动的制度约束逐渐弱化,大量的农村人口在预期高就业机会、高收入的利益驱使下流入城市。因此,今后应优化产业政策、城镇化政策和城乡规划政策等,引导人口在产业和城乡之间合理、均衡的分布。

参考文献:

[1]刘玉.中国流动人口的时空特征及其发展态势[J].中国人口·资源与环境,2008,18(1):139-144.

[2]张庆五.我国流动人口发展的历程与对策[J].人口与经济,1991(6):13-19.

[3]顾朝林,蔡建明,张伟,等.中国大中城市流动人口迁移规律研究[J].地理学报,1999,54(3):204-212.

[4]黄晨熹.大城市外来流动人口特征与社区化管理[J].人口研究,1999,23(4):53-58.

[5]朱传耿,顾朝林,马荣华,等.中国流动人口的影响因素与空间分布[J].地理学报,2001,56(5):549.

[6]朱传耿,顾朝林,张伟.中国城市流动人口影响因素的定量研究[J].人口学刊,2002(2):9-12.

[7]蔡昉.人口迁移和流动的成因、趋势与政策[J].中国人口科学,1995(6):8-16.

[8]李永宠.对我国流动人口制度的探究[J].经济问题,1995(12):14-16.

[9]李晓,朱宇.福建省流动人口状况分析[J].福建师范大学学报:哲学社会科学版,2004(5):45-50.

[10]姚华松,许学强,薛德升.广州流动人口空间分布变化特征及原因分析[J].经济地理,2010,30(1):40-45.

[11]李秀丽.长沙市流动人口特征及其适度规模研究[D].长沙:湖南大学经济与贸易学院,2008:23-27.

[12]朱传耿,马荣华,甄峰,等.中国城市流动人口的空间结构[J].人文地理,2002,17(1):65-68.

[13]于文丽.基于空间自相关的中国省级人口迁移流分布模式与动力机制研究[D].南京:南京大学地理与海洋科学学院,2012:23-43.

[14]蔡颖.1936—2000年中国人口时空分布及成因分析[D].北京:首都师范大学资源环境与旅游学院,2012:31-35.

[15]陕西省人口普查办公室.陕西省1990年人口普查资料[M].北京:中国统计出版社,1992:2950-2955.

[16]陕西省人口普查办公室.陕西省2000年人口普查资料[M].北京:中国统计出版社,2002:2167-2169.

[17]陕西省统计局,陕西省人民政府第六次人口普查公室.陕西省2010年人口普查资料[M].北京:中国统计出版社,2012:3447-3450.

[18]省政府办公厅.陕西省流动人口服务管理办法[EB/OL].http://www.shaanxi.gov.cn/0/103/9376.htm,2013-02-10.

[19]MoranPAP.Notesoncontinuousstochasticphenomena[J].Biometrika,1950,37:17-23.

[20]GearyRC.Thecontiguityratioandstatisticalmapping[J].TheIncorporatedStatistician,1954,5(3):115-127,129-146.

[21]GetisA,OrdJK.Theanalysisofspatialassociationbyuseofdistancestatistic[J].GeographicalAnalysis,1992,24(3):189-206.

[22]刘德钦,刘宇,薛新玉.中国人口分布及空间相关分析[J].测绘科学,2004,29(s1):76-79.

[23]牛强.城市规划GIS技术应用指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2012:229-237.

[24]Esri.ArcGISOnlinehelp10.1[DB/OL].http://resources.arcgis.com/zh-cn/help/main/10.1/index.html#/na/005p00000011000000/,2014-01-01.

[25]李同升,赵荣.西部大开发与陕西省区域发展战略研究[J].水土保持通报,2000,20(1):1-4.

[26]段晶晶,李同升.陕西省城市流动人口影响因素的定量分析[J].西北大学学报:自然科学版,2010,40(2):327-331.

[27]张付娟,刘科伟,高微微,等.陕西省流动人口的空间分布及其影响因素[J].宁夏大学学报:自然科学版,2013,34(4):364-369.

[28]段成荣,杨舸,张斐,等.改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势[J].人口研究,2008,32(6):30-43.

〔责任编辑程琴娟〕

第一作者:赵武奇,男,副教授,博士,主要从事食品加工新技术方面的研究。E-mail:zwq65@163.com

Thespatiotemporalcharacteristicsandinfluencingfactorsoffloating

populationinShaanxiprovince

——Astudyonthefourth,fifthandsixthcensus

FANGLei,LIUKewei*,XULing,LIJianwei

(CollegeofUrbanandEnvironmentScience,NorthwestUniversity,Xi′an710127,Shaanxi,China)

Abstract:Atthetimescaleofthreecensus,thequantitychange,spatiotemporalcharacteristicsandinfluentialfactorsoffloatingpopulationinShaanxiprovincewerestudiedbasedonthedateoffloatingpopulationandsocio-economicindicatorsbyusingthree-dimensionalsimulation,globalspatialautocorrelationanalysismodelandlocalspatialautocorrelationofArcGIS.TheresultsshowedthatthenumberoffloatingpopulationinShaanxiprovinceisincreasingandtheproportionoffloatingpopulationtotheresidentpopulationisgrowingevidently.Thespatialdistributionoffloatingpopulationisunbalanced,anditsrelativegravitycentermovednorthwardgradually.Floatingpopulationdistributionappearsautocorrelationgradually,anditsspatialaggregationenhancedandformedthreegatheredzones,thatis,high-highdensityinnorthernShaanxiprovince,high-lowdensityinGuanzhongandlow-lowdensityinsouthernShaanxiprovince.Thedevelopmentofmineralresources,threeindustrialdevelopmentandfavorablelivingconditionsofinflowplacemainlyaffectspatiotemporaldifferentiationoffloatingpopulationinShaanxiprovince.

Keywords:Shaanxiprovince;floatingpopulation;spatialautocorrelation;spatiotemporalcharacteristics;influencingfactors

基金项目:陕西省自然科学基础研究计划项目(2011JM3011)

收稿日期:2014-05-29

doi:10.15983/j.cnki.jsnu.2015.02.424

文章编号:1672-4291(2015)02-00099-04

中图分类号:K901.3

文献标志码:A